材料一:窃谓省者古来宫禁之别名,宰相常议事其中,故后来宰相治事之地谓之省。今天下疏远去处,亦列置行省,此何义也?当初只为伯颜丞相等带省中相衔出平江南,因借此名以镇压远地,止是权宜之制,今江南平定已十五余年,尚且因循不改,名称太过,威权太重;凡去行省者皆以宰相自负,骄踞纵横,无敢谁何,所以容易生诸奸弊……何必令外面权臣借大名分、窃大威权以恣横干东南哉。

——摘编自程矩夫《论行省》

材料二:行省是蒙元帝国留给后世的重要遗产。在世祖前期和中期,多数行省是以中书省宰执临时派出处理军政事务的形式出现的。随着大规模征服战争的结束,临时处理军政事务的行省陡然减少,而半固定化的行省不断扩充和发展,并且在世祖末成宗初逐步过渡到地方最高行政机构。

——据李治安《行省制度研究》整理

材料三:行省官员通常由左丞相、平章、右丞、左丞、参知政事等六七人组成,常常是蒙古人、色目人、汉人交参任用,其长官又大抵是怯薛宿卫出身的蒙古人或色目人。所掌行政、财赋、军事、刑名等庶政,采用圆署会议和专官提调相结合的方式处理。行省辖内宣慰司、路府州县等仍然接受朝廷(吏部、枢密院)的任用。迁调、考课等管理。世祖末成宗初,行台监察御史和廉访司,相继取得了对行省官吏的奏劾、按问、刷卷等权力,而且有所成效。行省区划主要以中央军事控制为目的,不惜打破自然地理界限,人为地造成犬牙交错和以北制南的局面。时至元朝中后期,行省已不敢擅自裁决大政,必须咨请朝廷都省批文而行事。

——摘编自李治安《行省制度研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明行省制实行的背景。根据材料二,概括行省制度在元代的双重属性。

(2)据材料一,概括行省制实行之初的弊端。据材料三归纳元朝因此采取的措施。

(3)综合上述材料并结合所学知识,简析行省制的影响。

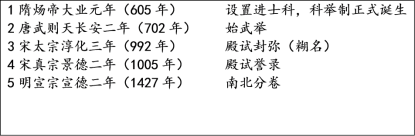

材料一 初期察举制与科举制简表

| 察举制 | 科举制 | |

| 取士方式 | 由地方州郡长承担推荐之责,按科目要求向王朝贡上合乎相应标准的士人。 | 采用招考与投考的方式,王朝设科而士人自由报名应试。 |

| 取士标准 | 取人标准包括德行、经术、史能、功次、文法等 | 以文辞和经术取士,士人之进退决于程文之等第。 |

| 入仕程序 | 既是入仕途径,也包含了选、升迁,有时甚至还有考课的成分。 | 士子通过礼部主持的各级考试后,获得的仅仅是一个任官资格,此后须参加吏部铨选方能得官 |

| 教育背景 | 大量孝子、隐士、侠客、贤人、名流被举荐,并不要求一定是学校生员。 | 士子必须为学校的生员,方有参加科举考试的资格。 |

——据阎步克《察举制度变迁史稿》整理

材料二 1397年明朝科举考试录取进士52人全是南方人,北方举人全数落选北方举人强烈不满,纷纷指责主考官自己是南人,就包庇南人压抑北人朱元璋派人复查,结果是主考官并未舞弊违法,史称“南北榜争”。1425年,明朝实行按地域调配进士名额的制度,规定“南六十,北四十”。这一制度后来被清朝继承沿用。

——林白、朱梅苏著《中国科举史话》

材料三 科举制大事年表

材料四 至1895—1905年间,科举制积弊已久,梁启超言:“变法之本,在育人才人才之兴,在开学校;学校之立,在变科举…”袁世凯会同张之洞等地方督抚大员一起上奏朝廷,称“科举一日不停,士人皆有侥幸得第之心,民间更相率观望”。于是,1905年科举制在内外交困之下走到了历史的尽头。科举被废之后,近代新式学校迅速发展。知识分子逐渐地从封建官僚政治的束缚下解脱出来,或通过报刊、学术活动等手段议论国事,影响政治;或进入学堂或出洋留学,但他们的利益被侵害,使其已极少对晚清统治者抱着死心塌地的忠诚了。士绅阶层也把目光和精力投向地方,借清政府开办新政之机,加紧同地方政治势力的联结,发展和壮大自己的力量,直接同清朝中央政府分庭抗礼。钱穆先生对此论道:“晚清末年取消……科举制度,而西方民主自由的地方选举,急切间未能学到,于是政治失却重心,实际上握有军权,即握有了政权。”

——据周宁《蓦然回首:废除科举百年祭》

完成下列要求:

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳初期察举制与科举制的不同之处。

(2)据材料二、三并结合所学知识,概括指出科举制演变的基本特征。

(3)根据材料四并结合所学知识,分析指出清末废除科举制度的时代背景及其历史影响。

材料一:秦人统一,此期间有极关重要者四事:一、为中国版图之确立。二、为中国民族之抟成。三、为中国政治制度之创建。四、为中国学术思想之奠定。此四者乃此期间中国民族所共同完成之大业……

——钱穆《国史大纲》

材料二:元行省制中央集权是秦汉以来郡县制中央集权模式的较高级演化形态……元行省制所体现的中央集权与地方分权的主辅结合,明显优于单纯的中央集权或单纯的地方分权。

——李治安《元代行省制的特点与历史作用》

材料三:这一构想归纳为如下五个基本点较为全面和适当:

①“一个国家”。即中华人民共和国。香港、澳门、台湾是中国不可分割的神圣领土。②“两种制度”。即__________________。③“高度自治”国家统一后,香港、澳门和台湾政府在各自的特别行政区内享有行政管理权、立法权、独立司法权和终审权。④“本地人管理”在香港即“港人治港”,在澳门和台湾,也是实行这一原则,五十年不变。⑤“一国两制”并不是一种策略措施,而是一项战略构想。“五十年不变”是这一构想的重要组成部分。

——摘编自李步云《论法理》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述“秦人”为“为中国版图之确立”所做的贡献。

(2)根据材二并结合所学知识,指出元代行省制创立的意义。

(3)根据材料三并结合所学知识,按照“基本点①”的样式,补写“基本点②”。并简要指出行省制与“一国两制”在处理中央与地方关系上的共同经验。

4 . 制度创新是社会进步的重要保障。阅读下列材料,回答问题。

材料一

材料二这一构想归纳为如下五个基本点较为全面和适当:

①“一个国家”。即中华人民共和国。香港、澳门、台湾是中国不可分割的神圣领土。

②“两种制度”。即____。

③“高度自治”。国家统一后,香港、澳门和台湾政府在各自的特别行政区内享有行政管理权、立法权、独立司法权和终审权。

④“本地人管理”。在香港即“港人治港”。在澳门和台湾,也是实行这一原则。五十年不变。

⑤“一国两制”并不是一种策略措施,而是一项战略构想。“五十年不变”是这一构想的重要组成部分。

——摘编自李步云《论法理》

材料三当初(邓小平)为解决台湾问题提出的“一国两制”政策,可以很容易地用来为香港问题提供框架。1982年9月,英国首相撒切尔夫人访问中国,邓小平就香港问题进行会谈。邓小平提出,中国收回香港主权问题,可以用“一国两制”的方案解决。如果“一国两制”在安抚港人方面取得成功,这可能甚至有助于减少台湾民众对统一的恐惧。

——据傅高义著的《邓小平时代》等整理

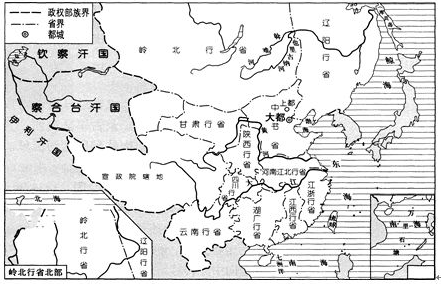

(1)材料一体现了元朝哪一制度创新?结合所学,简要评价该制度创建的积极意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,按照“基本点①”的样式,补写“基本点②”。写出通过“一国两制”构想的会议名称。根据材料三并结合所学,分析邓小平提出“一国两制”构想的国内意义。

材料一 后世对秦始皇的这一做法,大多盛赞不已……虽然秦代……仅仅持续了二世……但秦代所形成的专制主义中央集权国家,及其所确定的以郡县制为表现形式的行政区划,却……为后世历代所遵奉…… (西汉初年)刘邦采用的是……混合体。

——李晓杰《体国经野:历史行政区划》

材料二 元行省制中央集权是秦汉以来郡县制中央集权模式的较高级演化形态……元行省制所体现的中央集权与地方分权的主辅结合,明显优于单纯的中央集权或单纯的地方分权。

——李治安《元代行省制的特点与历史作用》

材料三 从秦到清,地方行政制度的形态有过纷纭繁复的变化……这种因时而异的变化只是为了更好地发挥这一集权的功能罢了。因此尽管从表面上看,历代行政区域……废置纷繁,分合靡定,但无非皆就前代之制度沿革益损,而无根本性质的变动。

——周振鹤《中国地方行政制度史》

(1)据材料一,后世对秦始皇在地方行政制度方面的哪一做法“盛赞不已”?概括这一做法的影响。结合所学知识,指出刘邦采用的“混合体”是什么?

(2)据材料二,说明元行省制与秦地方行政制度之间的关系及行省制“优”在何处。结合所学知识,指出元朝对我国地方行政制度的最大创举。

(3)据材料三,你如何理解从秦朝到清朝地方行政制度“无根本性质的变动”?综合上述材料,谈谈你从中国古代地方行政制度演变中得到的基本认识。

材料一 中华帝国进入了蒙古时期,与之前的历史时期相比,最显著的变化是“中国”变大了,统一而且超大的,是元。明和清都比此前的中华帝国版图大出了一两圈,这其实是元代确定的框架和范围。……事实上,尽管明帝国并没有真正对西藏和辽河以北地区进行有效控制,但至少在当时人民的心目中,青藏高原与东北地区已不再是绝域,不再是礼乐教化难以到达的地区,而是“中华”的一部分。

——摘自《易中天中华史铁血蒙元》

材料二 建置因乎形势,必合时与地通筹之,乃能权其轻重,而建置始得其宜,伊古以来,中国边患,西北恒剧于东南。……若全境收复,经画得人,军食可就地采运,饷需可就近取资,不至如前此之拮据忧烦,张皇靡措也。区区愚忱,实因地不可弃,兵不可停,而饷事匮绝,计非速复腴疆,无从著手,局势所迫,未敢玩愒相将。至省费节劳,为新疆画久安长治之策,纾朝廷西顾之优,则设行省,改郡县,是由不容已者也。

——1877年6月左宗棠上书清廷《遵旨统筹全局折》

(1)依据材料一概括元代对“中华帝国”版图所做的贡献。并以元代的史实说明青藏高原与东北地区是“中华”的一部分。

(2)根据材料二结合所学,阐述此时左宗棠收复新疆的进展。依据材料二概括左宗棠建议设立新疆行省的原因,并写出新疆行省设立的时间。

材料一 谈教育者,不可不知孔子。其收徒讲学,传承礼乐文化,倡“己欲立而立人,己欲达而达人”,“文质彬彬,然后君子”,影响至深且远。汉兴,选用儒学之士,设立太学,由国家培养政治管理人才。隋唐以降,实行科举,“社会孤寒之士,亦得平地拔起,厕身仕宦。”岁月如歌,回顾历朝选士之路,漫步于故宫保和殿,谁能想到这里曾是儒生向往的“天子堂”!

——据《中国政治史大纲》《历史·选修》整理

根据材料一和所学知识,指出孔子“收徒讲学”与西汉“设立太学”办学性质的不同,概括孔子的教育目标。说明保和殿成为儒生向往的“天子堂”的原因。

材料一 行省虽然“军国重事,无不领之”,但在实际操作过程中无不受到中央政府各方面的牵制与制约,故“有诸侯之镇,而无诸侯之权”。

——《历代名臣奏议》

材料二 调兵剿捕之际,行省官凡有轻重事务,若是一一咨禀,诚恐缓不及事。(如今)凡有调遣军情及创动官钱,不须咨禀……交他每(们)从便区处。

——《南台备要》

材料三 各少数民族聚居的地方实行区域自治设立自治机关,行使自治权。各民族自治地方都是中华人民共和国不可分离的部分。

——1982年《中华人民共和国宪法》第四章

(1)依据材料一、二,概括元朝行省制度下行省的施政“规矩”。结合所学知识,说明行省“有诸侯之镇,而无诸侯之权”的表现。

(2)指出材料三所体现的制度是什么?它最早在哪个法律文件里有其规定?它的实施有何历史意义?

材料一 自殷以前,天子、诸侯君臣之分未定也……诸侯之于天子,犹后世诸侯之于盟主,未有君臣之分也……逮克殷践奄,灭国数十,而新建之国皆其功臣、昆弟、甥舅,本周之臣于;而鲁、卫、晋、齐四国,又以王室至亲为东方大藩……由是天子之尊,非复诸侯之长而为诸侯之君……盖天子诸侯君臣之分始定于此。此周初大一统之规模,实与其大居正之制度相待而成者也。

——摘自王国维《殷周制度论》

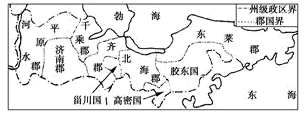

材料二

材料三 忽必烈进入中原,建立元朝,为加强对地方的控制,以中书省分驻地方,称行中书省,以便直接控制、处理政务……各省还设有行枢密院和行御史台分管军事和监察。

——《中国政治制度史》

(1)依据材料一,概括西周的制度相比于周以前的变化。结合所学知识,分析这种变化的影响。

(2)材料二中实行的地方行政制度是什么?有何弊端?

(3)根据材料三和所学知识,简析元朝地方行政制度的特点及其影响。

(4)综合上述材料,简要说明中国古代中央与地方关系发展的主要特点。

材料一 秦丞相李斯曾称赞秦始皇“平定天下,海内为郡县”。唐代的杜佑说“自古至周天下封建”,“秦皇帝荡平九国,宇内一家……尊君抑臣,置列郡县”。清代官纂《续通典》则明确地说“封建起于黄唐,郡县创自秦汉”,将黄帝、尧、舜,夏商周视为一种制度,将秦汉以降视为一种制度。

材料二 汉有天下,矫秦之枉,徇周之制,剖海内而立宗子,封功臣。数年之间,奔命扶伤之不暇,困平城,病流矢,陵迟不救者三代。后乃谋臣献画,而离削自守矣。然而封建之始,郡邑居半。时则有叛国而无判郡。秦制之得,亦以明矣。继汉而帝者,虽百代可知也。唐兴,制州邑,立守宰。此其所以为宜也。然尤桀猾时起,虐害方域者,失不在于州而在于兵,时则有叛将而无叛州。州县之设,固不可革也。

材料三、明末清初,一些思想家对封建与郡县制度的优劣问题进行思考。如在官员任期方面,陆世仪说过:“郡县之弊,在迁转太速;封建之弊,在世守不易。”在中央与地方权力分配方面,顾炎武也说过“封建之失,其专在下,郡县之失,其专在上”的名言。王夫之肯定郡县制的合理性,说“郡县之制,垂二千年而弗能改矣,合古今上下皆安之,势之所趋,岂非理而能然哉?”而顾炎武明确指出:“知封建之所以变为郡县,则知郡县之弊而将复变。”又说“方今郡县之弊已极,而无圣人出焉,尚一一仍其故事,此民生之所以日贫,中国之所以日若益趋于乱也。”近代学者吕思勉也曾经总结说:“中国之历史,犹是分立之时长,统一之时短也。分主之世,谓之封建,统一之时,号称郡县,为治史者习用之名。”

(1)据材料一、二并结合所学知识,概括我国古代(西周、秦、汉、元)地方行政管理体制的演变并分析发展趋势。

(2)结合材料三回答明清之际思想家认为郡县制存在哪些弊端。