材料 汉代察举制度,既有“以德取人”的因素,也有“以能取人”“以文取人”的因素。士人习经术文法于家,在具备了基本知识技能,并获得舆论对其人品的好评之后,然后仕郡县为佐吏掾属;由之获得基层吏务经验之后,才能以功次吏能得到察举。举至中央,则有经术、笺奏之试加以检验,然后方得授官;但所授又非职事官,而是入三署宿卫为郎,“以观大臣之能”,熟悉朝廷行政过程。此后再经一次选拔,方能“出宰百里”“典城牧民”。……而科举制却是“以文取人”而不及其余的。虽然设置上有“取之以文”后“课之以能”之意,但设想绝不可能完全成为现实,二者间仍然时时表现出抵悟不合之处。众多士子在狭窄的考试一途上竞争拼搏,不得不竭尽心智揣摩辞章苦诵经疏,精力才华为之耗尽,浮华迂腐之性因之而成。

——摘编自阎步克《察举制度变迁史稿》

请根据材料并结合中国古代史的相关知识,就材料整体或其中任意一点拟定一个论题,并予以阐述。(要求:自拟标题,史论结合,论证充分,逻辑严密,表述清晰)

材料 我觉得中国古人面对的政治难题主要有以下六个:

第一,如何防止地方力量做大,形成对中央政府的致命挑战?

第二,如何防止军事集团把枪口对准统治者自己的胸腔?

第三,如何防止外朝官僚集团做大,形成对皇权的威胁与挑战?

第四,如何对待皇亲国戚这些“自己人”,是用他们还是不用他们?

第五,如何对待社会基层力量,是尊重、利用还是控制它?

第六,如何处理中原政权(天朝大国)与周边政权(边陲小邦)的关系,是朝贡、羁縻还是直接治理?

——摘编自刘建军《古代中国政治制度十六讲》

选择其中的一个“政治难题”,结合中国古代史的相关史实,自拟观点,并进行论证。(要求:观点明确,持论有据,论证充分,史论结合,表述清晰。)

材料 纵观中国整个封建王朝的行政区划,从分封制到郡县制再到行省制,行政区划的变化体现了权力的转移。所有的这一切的地方行政管理制度不仅被元明清继承下来了也变成了今天我们当代制度的一部分,所以我们可以说,历史没有停留在过去,它从历史一直延续到今天,囊括到现行的制度当中。

——摘自张国田(中国古代地方行政管理制度演变的浅析》

根据材料并结合所学知识,围绕“中国古代地方行政管理制度的演变”自拟论题,并加以阐述。(要求:自拟标题,史论结合,论证充分,逻辑严密。)

材料 国内学界一般提到宋朝历史总是与经济上积贫、军事上积弱划等号,这其中的原因绕不开宋朝重文轻武的基本国策。但学者顾全芳认为:“应当看到北宋轻武的另一个结果,就是结束了我国中原地区长期战乱分裂的局面,使中国大江南北基本上保持了和平与统一,在北宋一百多年的历史中再也不能出现和形成军阀割据的局面。”无论对当时的人民或是社会生产的发展,都极为有益。

根据材料,从中提炼出一个观点,自拟论题,并结合所学知识进行简要论述。(要求:观点明确,论述须有史实依据,史论结合。)

材料 正是在这个意义上,我们称科举制度是制度化儒家的核心和枢纽。科举原来目的是为政府从民间提拔人才,打破贵族世袭的现象,以整顿吏制。相对于世袭、举荐等选才制度,科举考试无疑是一种公平、公开及公正的方法,改善了用人制度。科举所造成的恶劣影响主要在其考核的内容与考试形式。由明代开始,科举的考试内容陷入僵化,变成只要要求考生能造出合乎形式的文章,反而不重考生的实际学识。大部分读书人为应考,思想渐被狭隘的四书五经、迂腐的八股文所束缚;无论是眼界、创造能力、独立思考都被大大限制。……从此可知,政治制度是现实的。每一制度,必须针对现实,时时刻刻求其能变动适应。制度须不断生长,又须在现实环境、现实要求下生长。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

结合所学知识,就中国科举制度的某一方面,自拟一个能够反映科举制度特点的论题,并运用具体史实予以阐述。(要求:论证充分,史实准确,表述清晰。)

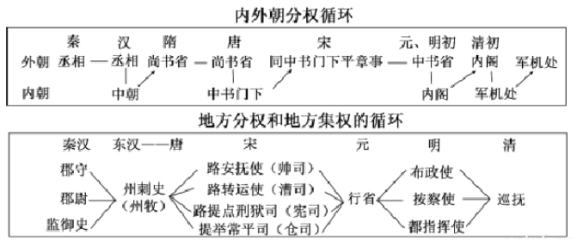

材料 中国古代史上存在多种“分权循环”,即权力分而复始,不断循环。“内外朝分权循环”与“地方分权和地方集权的循环”就是两种典型的“分权循环”。

根据材料任意提炼一个观点,并结合中国古代史的相关史实加以论述。(要求:观点明确,史论结合)

材料 鸦片战争前,一些具有反封建民主思想的人士,如顾炎武、吴敬梓、曹雪芹等人开 始对科举制度进行大胆、辛辣的批判。19世纪末,康有为、梁启超为代表的维新派对科举制 的批判尤为激烈,称其“箍人心”,“坏人才”,“毁实业”。在社会舆论的巨大压力下,清政府于 1905年正式废除了科举制。近年来,新现点认为科举制度是古代中国的伟大创举,它不仅对古代中国的政治、教育、文化等多个领域产生了积极的影响,而且对近代以后的中国和世界的文明进步产生了推动作用。科举制实际上是近代欧洲兴起的文官制度(即公开考试选 拔国家公务员制度)的源头。现在我国实行的高考制度某种意义也是古代科举制的继承和发展。

针对材料中的两种不同观点选择一个加以评论。(要求:观点明确,史论结合。)

材料 如果我们能以开放的、理性的态度去看待宋代历史,则不难发现这一时期在中国历史演进序列中特有的重要意义。

严复早就指出:“若研究人心、政俗之变,则赵宋一代历史最宜究心。中国所以成为今日现象者,为善为恶,姑不具论,而为宋人之所造就,什八九可断言也。”

陈寅恪先生也曾指出:“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。后渐衰微,终必复振。”

钱锺书曾经说:“在中国文化史,上有几个时代是一向相提并论的:文学就说‘唐宋’,绘画就说“宋元”,学术思想就说“汉宋’一都得数到宋代。”

——摘编自邓小南《宋代历史再认识》

材料反映了近现代学者对宋代历史地位的认识,对此(整体或任意一点)提出你自己的见解(赞成、质疑、修改皆可),并结合中国古代史的相关知识说明理由。(要求:见解明确,持论有据,表述清晰。)

材料:嘉庆、道光年间的中国人当然不认识那个西方世界,直到现在,我们还不敢说我们完全了解西洋的文明。不过有几点我们是可以断定的。第一,中华民族的本质可以与世界上最优秀的民族相比,中国人的聪明不在任何别的民族之下。第二,中国的物产虽不及俄美两国的丰厚,然总在一般国家水平线之上。第三,秦始皇的废封建为郡县及汉、唐两朝的伟大帝国,足证我民族是有政治天分的。是故,论人论地,中国本可大有作为。

——以上材料摘选自蒋廷黻于1938年完成的《中国近代史》一书。

美国著名汉学家费正清称蒋廷黻“执中国近代史研究之牛耳。”

围绕“中国本可大有作为”这个充满民族自信的大胆判断,从上述材料中任意提炼一个观点,并结合中国古代史和中国近代史的相关知识进行论证。(要求:观点明确,史论结合)

10 . 阅读材料,完成下列要求。

朝代 | 经济 | 政治 | 文化 |

唐 | 曲辕犁普遍推广。 茶广泛种植。 均田田制逐渐瓦解。 港口城市贸易繁荣,“海上丝绸之路”有所发展 | 实行三省六部制 科举考试以进士和明经为主。 出现现“贞观之治”“开元盛世”。 出现谏官。 | 佛教进入全盛时代,刊印《金刚经》。 诗歌步入鼎盛时期。 书法“颜筋柳骨”。 |

宋 | 从越南引进“占城稻”。 “田制不立”,土地买卖频繁 宋坊市界限打破,出现纸币交子。 经济重心南移完成。 管理海外贸易的市舶司广泛设立。 | 中央设三司使,地方设知州和通判。 州试、省试、殿试三级考试体系形成,实行“糊名出法”现谏院。 | 理学兴起。 词、曲、话本逐渐兴起,出现南戏。 苏黄米蔡四大家,主张“有意无法”。 “三大发明”完成。 |

明 | 高产粮食作物玉米、番薯引入中国,棉花广泛种植。 白银逐渐成为主要的流通货币。 苏州的丝织业、佛山的冶铁业出现。 大规模雇佣劳动的手工工场。 明太祖禁止海外私人贸易。 | 明太祖废丞相,明成祖设内阁。 八股取士。 形成完备的科、道监察体系,出现厂卫制度。 | 学成熟;出现“异端”思想家李贽。 世情小说盛行。 出现总结性科技巨著《本草纲目》(农政全书》等。 西方传教士来华。 |

——据樊树志《国史概要》等整理

上表为中国唐、宋、明三朝若干历史事件简表。从表中提取相互关联的历史信息,自拟论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:写明论题,相互关联,史论结合。)