1 . 中国古代历史上的官员选拔与管理经历了漫长的发展阶段,积累了丰富经验,为人类政治文明做出了重要贡献。阅读下列材料,回答问题。

(注:宰相一词最早见于《韩非子·显学》。此处,宰相泛指有权势的官员,并不特指某一官职。)

中国历代宰相籍贯分布示意图

(注:图中宰相包括秦汉丞相、相国、三公,唐宋中书、门下、尚书三省长官及同平章事,明清大学士。)

(1)运用所学知识,从人才选拔的角度分析材料一观点产生的时代背景。指出材料一观点对现代人才选拔的借鉴意义。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括中国古代选官制度的演变过程。根据材料二并结合所学知识,指出中国古代宰相籍贯分布的特点并分析其成因。

材料一 故明主之吏,宰相必起于州部,猛将必发于卒伍。夫有功者必赏,则爵禄厚而愈劝;迁官袭级,则官职大而愈治。夫爵禄大而官职治,王之道也。

(注:宰相一词最早见于《韩非子·显学》。此处,宰相泛指有权势的官员,并不特指某一官职。)

——(战国)韩非子《韩非子·显学》

材料二

中国历代宰相籍贯分布示意图

(注:图中宰相包括秦汉丞相、相国、三公,唐宋中书、门下、尚书三省长官及同平章事,明清大学士。)

——余意峰《中国历代宰相籍贯分布的时空变迁规律》,华中师范大学学报(自然科学版)2000年3月

(1)运用所学知识,从人才选拔的角度分析材料一观点产生的时代背景。指出材料一观点对现代人才选拔的借鉴意义。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括中国古代选官制度的演变过程。根据材料二并结合所学知识,指出中国古代宰相籍贯分布的特点并分析其成因。

您最近一年使用:0次

2021-11-14更新

|

187次组卷

|

7卷引用:2021-2022学年高二历史单元复习过过过(统编版选择性必修1)-第二单元官员的选拔与管理【过关测试】

名校

2 . 唐朝进士及第,只是取得了做官的资格,不能直接为官,要想步入仕途,还得通过吏部选官考试。吏部选官标准有四条:“一曰身,体貌丰伟;二曰言,言辞辩正;三曰书,楷法遒美;四曰判,文理优长。”由此可知,唐代

| A.考试程序更加严谨 | B.吏部选拔了最为优秀的官吏 |

| C.选拔官员途径多元 | D.政府对官员的素质要求较高 |

您最近一年使用:0次

2021-10-12更新

|

529次组卷

|

10卷引用:2021-2022学年高二历史上学期期末考点大串讲(选择性必修1)-专题02官员的选拔与管理(专题测试)

2021-2022学年高二历史上学期期末考点大串讲(选择性必修1)-专题02官员的选拔与管理(专题测试)吉林省四平市2021-2022学年高二上学期第一次月考历史试题浙江省台州市十校联盟2021-2022学年高二上学期期中考试历史试题安徽省亳州市第五完全中学2021-2022学年高二上学期期中考试历史试题陕西省延安市黄陵县中学2022届高三上学期期中考试历史试题湖南省郴州市嘉禾县第一中学2021-2022学年高二9月月考历史试题湖南省衡阳师范学院祁东附属中学2021-2022学年高二上学期期中考试历史试题黑龙江省大庆市林甸县第一中学2021-2022学年高二上学期期末历史试题第5课中国古代官员的选拔与管理-2022-2023学年高二历史期中期末复习背记练(选择性必修一:国家制度与社会治理)甘肃省庆阳市华池县第一中学2022-2023学年高二上学期期中考试历史试题

名校

3 . 从唐人感叹“空有篇章传海内,更无亲族在朝中”到宋朝士子相信“唯有糊名公道在,孤寒宜向此中求”。由此可见,与唐代科举制相比,宋代

| A.增加了科举考试的录取人数 | B.实行糊名法使考试更加公平 |

| C.考生在朝中已不受权贵影响 | D.学子更对功名利禄趋之若鹫 |

您最近一年使用:0次

2021-09-04更新

|

290次组卷

|

4卷引用:2022届高三历史一轮复习尖子生培优题典(新教材新高考)-考点03辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

名校

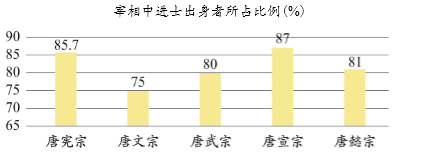

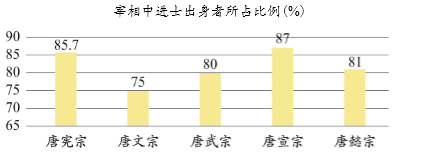

4 . 下图为805—873年唐朝几位皇帝统治时期宰相中进士出身者所占比例图示。据此能说明

| A.唐朝中后期地方的割据势力迅速膨胀 |

| B.唐朝建立了监察宰相的相关制度 |

| C.唐期中后期宰相绝大多数都出身进士 |

| D.唐朝注重基层治理中的礼仪教化 |

您最近一年使用:0次

2021-08-26更新

|

254次组卷

|

5卷引用:【单元测试】2021-2022学年高一历史尖子生选拔卷(中外历史纲要上)-第二单元三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展(提分小卷)

名校

5 . 唐代选官制度包括举和选两项不同的制度(如下表所示),据此可知,在唐代

| 制度 | 内容 |

| 举 | 分科推荐人才参加考试,科举及第后,就获得了参加铨选的资格(科举出身),主要分常科和制举两大类,考试公开竞争、择优录取;常科的科目主要有明经、进士等科.制举科目很多,但许多科目只用一两次 |

| 选 | 铨选,是任命官员的考试,由吏部或兵部主持 |

| A.科举通过者可直接任命为官 | B.统治者比较重视选官程序 |

| C.科举制度的主观随意性突出 | D.考试选拔是选官唯一方式 |

您最近一年使用:0次

2021-08-26更新

|

200次组卷

|

5卷引用:【单元测试】2021-2022学年高一历史尖子生选拔卷(中外历史纲要上)-第二单元三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展(选拔卷)

名校

6 . 唐代科举考试中还实行投卷、荐举制度。所谓“投卷”,就是参加进士科的考生可以将自己的文学创作择优编成长卷,投献给达官显贵或文坛名人以求得他们赏识,以提高自身知名度和及第机会。由此可见,唐代的投卷制度

| A.使士族门第不再有吸引力 | B.沿袭了汉代察举制的模式 |

| C.丧失了选拔人才的公正性 | D.客观上推动了文学的繁荣 |

您最近一年使用:0次

2021-08-23更新

|

259次组卷

|

3卷引用:2021-2022学年高三历史一轮复习单元专项检测(人教版必修一)-第一单元古代中国的政治制度

名校

7 . 如表唐代各时期落第诗的数量统计表,可得出的正确结论是

| 时期 | 写给自己的落第诗(首) | 写给友人的落第诗(首) |

| 初唐 | 2 | 0 |

| 盛唐 | 13 | 9 |

| 中唐 | 19 | 44 |

| 晚唐 | 66 | 107 |

| A.初唐制度首创,科举尚未实施 | B.盛唐励精图治,科举绝对公正 |

| C.中唐社会动荡,科举倍受追捧 | D.晚唐国祚将败,科举有失公允 |

您最近一年使用:0次

2021-08-20更新

|

160次组卷

|

6卷引用:2021-2022学年高二历史单元复习过过过(统编版选择性必修1)-第二单元官员的选拔与管理【过关测试】

名校

8 . “门阀之家,在选举上占优势,原因其在乡里有势力之故,离开了乡里,就和‘白屋之子’无甚不同;而科举之制,使‘白屋之子’可以平步而至公卿。”该材料

| A.反映了九品中正制的两面性评价 | B.肯定了分科考试带来的社会流动 |

| C.说明科举制全面扭转了门第观念 | D.指出士族实现了对选官权的垄断 |

您最近一年使用:0次

2021-08-15更新

|

240次组卷

|

3卷引用:【单元测试】2021-2022学年高一历史尖子生选拔卷(中外历史纲要上)-第二单元三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展(选拔卷)

9 . 有学者在评论科举制度时认为“前代选举之权,操之郡县,士有可举之材,而郡县不举,士固无如之何……而今之取人,令投牒自举(举子只要递上个人名片即可考试)。”材料旨在强调科举制度

| A.打破了特权阶层的垄断 | B.强化了政权的专制特色 |

| C.提高了官员的文化素质 | D.保证了选举的公平公正 |

您最近一年使用:0次

2021-08-11更新

|

742次组卷

|

7卷引用:【单元测试】2021-2022学年高一历史尖子生选拔卷(中外历史纲要上)-第二单元三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展(选拔卷)

名校

10 . 伏尔泰认为,通过考试制度 选用有能力的的官员,是形成中国政治制度良性运作的基基础,下列选官制度中,通过考试选择官吏的制度是( )

| A.军功爵制 | B.察举制 | C.九品中正制 | D.科举制 |

您最近一年使用:0次

2021-07-31更新

|

173次组卷

|

4卷引用:【单元过关卷】2021-2022学年高二历史同步单元测试卷(选择性必修1)-第二单元官员的选拔和管理(A基础过关卷)