1 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一

一般而言,历史事件随着时光流逝其意义日减,鸦片战争则不然。它是中国历史的转折,提出了中国必须近代化的历史使命。中国的近代化一日未完成,鸦片战争的意义就一分不会减。

——茅海建《天朝的崩溃》

材料二

1840年以前是我们对人家不公正,1840年以后是人家对我们不公正。

——蒋廷黻《中国近代史》

材料三

由于中国人闭关自守、骄傲自满,三次灾难性的战争使他们受到了巨大的刺激:第一次是1840—1842年同英国的战争,第二次是1856—1858年同英、法的战争,第三次是1894—1895年同日本的战争。在这些战争中所遭到的耻辱性失败,迫使中国人打开大门,结束他们对西方的屈尊态度,重新评价自己的传统文明。其结果是入侵和反入侵的连锁反应:它产生了一个新中国,产生了至今震撼着远东和全球的影响。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

请回答:

(1)简析材料一中“鸦片战争……是中国历史的转折”的含义。

(2)结合所学知识论证材料二中的观点。

(3)概述材料三的主要观点结合所学知识,从中国近代化的角度阐述三次战争对中华民族的不同影响。

(4)根据以上材料,结合所学知识,概括指出中国近代化起步阶段的主要特点。

材料一 下表节选自《南京条约》《马关条约》原文。

| 《南京条约》 | 《马关条约》 |

| 前第二条内言明开关俾英国商民居住通商之广州等五处,应纳进口、出口货税、饷费,均宜秉公议定则例,由部颁发晓示,以便英商按例交纳。 | 日本臣民得在中国通商口岸、城邑任便从事各项工艺制造;又得将各项机器任便装运进口,只交所订进口税。 |

(1)依据材料一,概括两个条约的主要内容,并分析两则条约内容的最大不同之处。

材料二 从1937年到1945年,8年中,除西藏、西康、新疆、陕西、甘肃、宁夏、青海、四川外,我国其它省份皆遭日军铁蹄蹂躏,伤亡人数达3500多万,直接和间接财产损失共达620多亿美元,冻死、饿死者不计其数。

——摘自《百度百科·日本侵华战争(词条)》

(2)根据材料二并结合所学知识,试从政治、经济、文化、及生态的角度概述日本侵华战争对中国的严重破坏。

材料三 2014年2月27日下午,十二届全国人大常委会第七次会议经表决通过,决定将9月3日确定为中国人民抗日战争胜利纪念日,将12月13日设立为南京大屠杀死难者国家公祭日。

——新华社北京2月27日电

(3)结合材料三和所学知识指出中国政府为什么将9月3日确立为中国人民抗日战争胜利纪念日?中国人民最终取得抗日战争胜利的根本原因是什么?举行国家公祭日的意义是什么?

材料一:

现代化的历史进程,是人类社会从分散的地域性历史向整体世界历史发展的转变。17-18世纪,英国、美国、法国引领世界现代化的潮流;19世纪中后期,□□、□□、□□顺应了这一趋势;与此同时,中国也被卷入世界现代化的潮流。

——罗荣渠《现代化新论》

材料二:

材料三:

在破除一种视中国人无力实现自我转变而只能依靠西方引进现代化的偏见的同时,我们是否无意中又对中国历史形成了另一种偏见,即中国历史上只有那些已由西方历史经验所界定的导致现代性的变化才是值得研究的重要变化?

——(美)柯文《在中国发现历史》

中华文化的现代化既不是全盘西化,也不是中国传统文化的整体沿袭,而是传统文化的再造和新生,是西学与中学在体与用、内与外诸层面相互渗透,既相冲突又相融汇的再生历程。

——冯天瑜《中华文化史》

(1)根据材料一,写出空格中可以填入的三个主要国家。结合材料和所学知识,简要概括17世纪—20世纪初人类社会现代化历史进程所包含的主要过程。

(2)根据材料二,分别指出两幅漫画中西方人笔下的中国形象。结合史实对图2作简要评述。

(3)根据材料三,概括指出学术界在讨论中国现代化问题上的三种阐释模式。试选择其中一种阐释模式,用中国近代史上的重大事件加以扼要展开。

材料一:

中日签订《马关条约》

(1)《马关条约》大大加深了中国半殖民地半封建社会的程度,该条约是哪次战争的结局?简述该条约的主要内容。

材料二:争取抗战胜利的中心关键,在使已经发动的抗战发展为全面的全民族抗战。只有这种全面的全民族抗战,才能使抗战得到最后的胜利。

——《关于目前形势与党的任务的决定》

材料三:帝国所以向美英两国宣战,实亦为……东亚之安定而出此。……自交战以来,……战局并未好转,世界大势亦不利于我。加之敌方最近使用残酷之炸弹,频杀无辜,惨害所及,真未可逆料。……此朕所以饬令帝国政府接受联合公告者也。

——《日本天皇停战诏书》

(2)依据材料二、三,分析中国抗日战争胜利的主要原因和次要原因。

(3)恩格斯说:“没有哪一次巨大的历史灾难不是以历史的进步为补偿的。”请根据恩格

斯的观点分析抗日战争对中国历史进程的影响。

材料四:日本方面痛感日本国过去由于战争给中国人民造成的重大损害的责任,表示深刻的反省。日本方面重申站在充分理解中华人民共和国政府提出的“复交三原则”的立场上,谋求实现日中邦交正常化这一见解。中国方面对此表示欢迎。……自本声明公布之日起,中华人民共和国和日本国之间迄今为止的不正常状态宣布结束。

——1972年中日联合声明

(4)结合材料四和所学知识,概括促成中日两国结束“不正常状态”的因素。

(1)以上三幅图片中,有清政府的官吏,有爱国诗人,有国民党爱国军官.请用一句话概括将它们归为一类的理由是什么?

(2)根据这一理由,请你分别简单介绍他们的所进行活动。

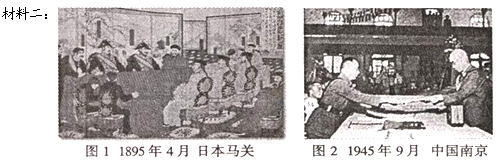

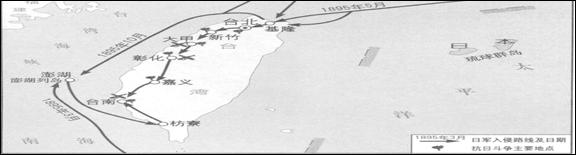

(3)材料二中两幅图片分别反映的是哪一重大历史事件?图2场景的出现对中国有什么重大历史意义?

材料一 道光祸国殃,人民苦难殇。条约被迫签,主权遭沦丧。列强不要脸,通商占香港。历史须铭记,国兴民族强。

春愁难遣强看山,往事惊心泪欲潸。四百万人同一哭,去年今日割台湾。

银两高赔付,主权多丧缺。列强欢乐死,诸夏苦悲绝。租界八方设,津门九处切。半殖民确立,全赤县遭劫

——来自网络

材料二 东沟海战天如墨,炮震烟迷船掀侧。致远鼓楫冲重围,万火丛中呼杀贼。

——郑观应《闻大东沟战事感作》

材料三 神出洞,仙下山,附着人体把拳玩。掀铁路,拔线杆,紧急毁坏火轮船。大法鬼,心胆寒,英美德俄尽萧然。洋鬼子,都杀尽,大清一统定江山。

——某运动揭帖

(1)结合所学知识指出材料一的三首诗分别针对的不平等条约,概括其对中国社会性质的影响。

(2)指出材料二、三分别反映的历史事件,比较材料二、三反侵略斗争主体的不同,并概括二者的共同影响。并结合所学,给上述诗歌与民谣确定一个主题。

材料一 我们现在接受这种敌对国的挑战……没有任何自私的目的可追求。……我们只是人类权利的一个捍卫者。当这种权利已经得到了保障,而各国的信义和自由可以保障这些权利时,我们就如愿足矣。 ——威尔逊在美国参加一战时的演说

我们对全世界提供相当大的款项,应当认识和了解这个世界,并且要全凭自己的知识和智慧管理这个世界。 ——威尔逊在1916年7月10日的一次演说

材料二 大事年表

1931年9月18日 日本发动“九一八事变”

1935年10月 意大利入侵埃塞俄比亚

1936年7月 西班牙内战爆发

1937年7月7日 日本发动全面侵华战争

1934—1937年 美国连续出台三个中立法案

1939年9月1日 第二次世界大战全面爆发

1939年11月 美国国会通过新的《中立法》

1941年9月 苏美英三国签订关于美英以武器供应苏联的第一个议定书

1941年12月7日 太平洋战争爆发

1941底 苏军取得莫斯科战役的胜利

1942年1月1日 26国代表在华盛顿签署《联合国家宣言》

1942年6月 美军取得中途岛战役的胜利

1943年11月 德黑兰会议召开

1944年6月 诺曼底登陆

1945年5月8日 欧洲战争结束

1945年7月 波茨坦会议,中美英发表敦促日本投降的《波茨坦公告》

1945年8月6日和9日 美国分别在日本的广岛和长崎投放原子弹

1945年9月2日 日本正式签署投降书

请回答:

(1)根据材料一,概括美国参加一战的表面目的及其真实意图。

(2)根据材料二大事年表提到的历史事件,分析太平洋战争爆发后美国对二战的影响。

(3)综合本题提供的所有线索,分析二战后美国成为超级大国的原因。

材料一 第二款 中国将管理下开地方之权并将该地方所有堡垒、军器、工厂及一切属公物件,永远让与日本。

第一、下开划界以内之奉天省南边地方。……辽东湾东岸及黄海北岸在奉天所属诸岛屿,亦一并在所让界内。

第二、台湾全岛及所有附属各岛屿。

(1)材料一中反映的条约签订于哪一年?并结合所学知识,概括该条约对近代中国经济的危害。

材料二

(2)材料二反映了中国近代维护主权的哪一事件?并结合所学知识,指出该事件与材料一的关系。

材料三 日本在1945年完全被摧毁了。尼米兹海军上将始终认为,美国海军的绝对优势使胜利得以实现,而且只要有海军的优势就足以获胜。苏联的观点认为红军参战是决定性的因素,即使没有原子弹也会是这样。看来是所有这些因素综合在一起,才把日本一步步引向失败,然后又使失败突然来到。

——H·米歇尔《第二次世界大战》(下册)

(3)据材料三,作者提及的日本战败原因有哪些?你认为这样的分析全面吗?试作说明。

材料一 “德国人向自己的一个邻国让出陆地,向另一个让出海洋,而给自己留下一钱不值的天空,这样的时代一去不复返了!……我们也要给自己一块光明之地、一块阳光下的地盘。”

——德国外长毕洛夫

材料二 此时,德国已经是欧洲响当当的第一陆军强国了。……但是,当一个陆军强国开始谋求海上霸权,开始建立强大海军的时候,英国人就坐不住了,感受到了强烈的威胁。

1898年,德国通过了加强海军的法案,规定到1904年,德国要拥有17艘战列舰,9艘装甲巡洋舰,26艘轻型巡洋舰;1900年,德国又提出第二个扩充海军计划,几乎把建造军舰的数目增了一倍。从此,德国开始集中全力发展海军。

——袁腾飞《人类史上第一次大规模立体战争》

材料三 在当时,争夺制海权是一股思潮,美国海军将领马汉率先提出“海权论”,影响极大。马汉从争夺世界霸权的角度出发,提出制海权是一国力量发展中,最为重要的战略因素,海洋的主要航线带来巨大商业利益,因此必须有强大的舰队确保制海权,以便有足够的商船与港口来使用。马汉同时强调海洋军事安全的重要,认为海洋可保护国家免于在本土交战,海军对战争的影响比陆军更大。

——袁腾飞《人类史上第一次大规模立体战争》

材料四 2014年1月23日,外交部发言人秦刚主持例行记者会。

问:日本首相安倍晋三在达沃斯论坛称,当前中日关系与一战前的英德关系有相似之处,当时英德虽然贸易往来密切,但还是发生了战争,中日需要引以为鉴.中方对此有何回应?

答:日本领导人对历史的记忆不能错位。与其拿一战前的英德关系说事儿,不如直面历史,深刻检讨一战前乃至整个近现代史上日本对中国都干了些什么?

——中华人民共和国外交部主页

材料五 2014年1月24日,在瑞士出席达沃斯世界经济论坛年会的中国外交部长王毅就日本首相安倍把中日关系比喻为一战前最终走向战争的英德关系作出回应。王毅说,这一说法时空错乱,莫名其妙。现在的世界与一百年前相比已发生巨大变化,包括中国在内的维护和平的力量不断增强,世界和平是有保障的。

——中华人民共和国外交部主页

(1)根据材料一、二,概括英德关系紧张的原因。结合所学知识,指出德国采取这些政策的根本原因?

(2)根据材料三,概括争夺制海权的理由。

(3)根据所学知识,指出“一战前乃至于整个近现代史上日本对中国干了些什么”的含义。列举“一战前日本对中国干了些什么”的事例。

(4)根据材料五,并结合所学知识,从中国近代史和新中国的外交宗旨两个方面说明中国是维护世界和平的中坚力量。

材料一

1896年,我国向日本派遣了首批13名留日学生。之后,在很短的时间内,留日教育达到了高潮。不仅各地官府竞相派送,且民间自费者也接踵前往,既有豪富贵胄,更多的是一般平民子弟。据统计,到1902年,留日学生增至500余人,1903年为1300余人,到1906年则达到8000多人。

——摘自黄新宪《中国留学教育的历史反思》

材料二

1919年至1920年间,先后有20批约1600名勤工俭学生到达法国,他们来自全国18个省;从学历上看,大多是中学生,一部分还是大、小学生;从出国前所从事的职业看,工农商学界都有,且年龄间的跨度很大。1922年,赴欧洲勤工俭学的18名代表在巴黎郊区举行会议,成立了“旅欧中国少年共产党”,选举周恩来等为领导人。邓小平也加入了这个组织。

——摘自黄新宪《中国留学教育的历史反思》

材料三

20世纪初年,大规模的剪辫易服运动在留学界展开。1905年同盟会在东京成立后,留日学生中的爱国青年、革命分子纷纷剪去长辫,剪辫一时成了革命者的象征。辛亥革命以后,一般国民都起来剪辫易服,人们恢复了穿衣的自由。在婚姻方面,留学生一改中国传统的婚俗“父母之命,媒妁之言”,开始自由择偶,在中国首开风气。

——摘自王奇生《中国留学生的历史轨迹》

(1)根据材料一并结合所学,简要分析这一时期留日教育产生发展的主要原因。

(2)根据材料二,概括这一时期留学教育的特点。用一句话概括这时期的留学教育对中国革命的贡献。

(3)根据材料三,指出留学教育促使社会方活方面引发的新变化。结合上述所有材料,分析近代留学教育对中国近代社会发展的影响。