材料 1924年1月,中国国民党第一次全国代表大会在广州召开。这次大会在国民党历史上具有非常重要的意义。在这次大会上,国民党宣布改组。所谓改组,主要是对外联俄容共,对内进行党务革新。以此为契机,国共两党携手合作,发动和主导了以“打倒列强除军阀”为目标的国民革命。这是中国继辛亥革命之后的又一场大革命,在这场革命中,中国国民党由一个缺乏群众基础的在野党,发展成为一个全国性的执政党;幼年的中国共产党也充分崭露头角。由一个少数知识精英聚集的小团体迅速成长为中国政治舞台上一支不可忽视的力量。在两党的宣传组织下,上千万工农群众被卷入到这场革命中。这在中国历史上亦是前所未有的。

——摘编自王奇生著《国共合作与国民革命(1924--1927)》

(1)根据材料并结合所学知识,说明1924--1927年国共合作局面出现的背景,并概括这次合作的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析1924--1927年国共合作在中国共产党发展史上的历史作用。

材料一 在“理性时代”到来之前,一个伟大的人发现了解释自然现象的钥匙。……人们觉得,理性也能打开人类事务之门。启蒙思想家狄德罗曾说过:“没有一个人从自然得到了支配别人的权利。自由是天赐的东西,每一个同类的个体,都有享受自由的权利。”孟德斯鸠在《论法的精神》中提到“一切有权力的人都容易滥用权力,这是万古不易的一条经验。……因此,要防止滥用权力,就必须以权力约束权力。”

——据斯塔夫里阿诺斯《全球通史》编写

材料二 中国明清时期的进步思想与18世纪欧洲启蒙思想属于两个不同的历史范畴。前者是中世纪末期的产物,后者是近代社会的宣言书。

——张岱年、方克立主编《中国文化概论》

材料三 近代中国接触的西洋“除了强大的武力,尚有别具一格的政治组织、经济力量、高度文化,一旦彼此短兵相接中国的藩篱为之突破,立国基础为之震撼”。面对这“旷古未有的大变局”,中国“应付的困难从此就开始了,但前途放大光明、得大幸福的期望亦寄托在这个大变化上。 ”

——摘编自吕思勉《中国通史》等

(1)联系所学知识,指出材料二中“伟大的人”的名字以及其伟大成就。分别概括材料一中启蒙思想家的主张。并结合所学知识分析启蒙运动对历史发展产生的重大影响。

(2)根据材料并结合所学知识分析造成材料二中两种不同状况的原因分别是什么?

(3)围绕材料三,结合中国近代史的具体史实自拟论题并进行阐述。(要求观点明确,史论结合)

材料一 政治社会变革不能好高骛远,而必须要有与之相适应的社会物质基础作为前提和保障。而“那时帝国的最大官僚一个接着一个地开始转到共和国方面。更加无情的是,一些人指望尽可能地适合于新制度,并在抹去自己衙门上的“大清”字样之后继续自己旧的活动”。革命阵营由于这些人的加入,革命在中途走向妥协的风险和力量大大增加。

——摘编自周泉《辛亥革命与近代中国政治变革的根本困境及启示》

材料二 袁世凯的个人独裁和帝制活动,宣告了民主政治的失败。此后,孙中山又领导了护国斗争、护法斗争,但是从建立民主政治的意义来说,这些斗争都是失败的。此后孙中山多次讲,民国已不存在,要改造中国,要进行革命,建立一个新民国,如何进行革命呢?国民党“一大”后,孙中山容纳共产党参加中国革命领导机构,共产党的重要领导人参加了国民党中央和地方的领导工作。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析辛亥革命未能成功实现民主政治的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明孙中山在屡次失败后为推进中国革命所采取的对策及结果。

| A.以发动农民运动作为党的中心工作 |

| B.认识到农民阶级在民主革命中的重要地位 |

| C.提出了由国民运动转向土地革命的方针 |

| D.决定建立农村革命根据地实行工农武装割据 |

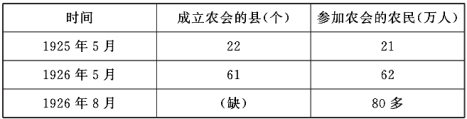

| A.共产党实行了土地革命政策 | B.北伐战争胜利进军有效推动 |

| C.第一次国共合作的有力推动 | D.工农联盟提高了农民积极性 |

6 . 阅读材料,完成下列要求,

材料一 两年间,北伐军横扫六省,进逼天津,当时“炮声如雷,京师震动,朝中大元家眷及官绅商民无不鸟兽散、正阳门外大市若荒郊无人迹……(咸丰帝)召王公、四辅、六部、九卿等会议,皆涕泣丧胆,眼眶肿若樱桃”,最后,北伐军终因孤军深入而失败。

——选自岳麓版必修I《政治文明历程》

材料二 1926年7月1日,蒋介石下达北伐部队动员今,宣布其北代进军计划为“先定三湘,规复武汉,进而与我友军国民军会师,以期统一中国,复兴民族”。以“各个击破”为战略方针,蒋介石开始了挥师北伐,虽然平定湖北后,蒋介石改变策略转战了江西,但是这一战略的改变是符合当时战略需要的…在不超过半年的时间里,蒋介石统帅的北伐军击溃了吴佩孚,打败了孙传芳,占领了湘、颚、赣、和江浙等省,把国民革命从珠江流域推进到了长江流域,并且取得了战争胜利。

——摘编自沈家玉《国民革命军北伐大事记》

(1)根据材料一并结合所学知识概括太平天国北伐的目的和影响,并分析北伐失败的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括国民革命军北伐的对象和影响,并分析北伐胜利进进军的原因。

| A.认为国民党和共产党当时没有在工农群众中立住脚跟,开展北伐必遭失败 |

| B.不希望看到资产阶级性质的国民党最终统一中国 |

| C.害怕中国人民的革命运动引来帝国主义的联合干涉进而危及自身 |

| D.认为北伐只是一种讨伐军阀的行动,不具有民族革命的全部意义 |

材料一 硝烟战火何时了,赔款知多少?海边五口又通商,货运往来英佬把家当。江山万里应犹在,只是边疆改。问君港岛可曾留?对此只抛泪眼也无谋。

材料二 春愁难遣强看山,往事惊心泪欲潸。四百万人同一哭,去年今日割台湾。

——邱逢甲《春愁》

材料三 辛酸一九零一年,八寇强迫条约签。战火殃及到内地,国土步步被沦陷。不准反帝炮台亡,四亿多两作赔款。使馆界划东交巷,驻军北京山海关。主权严重被剥夺,中国社会陷深渊。

材料四 早已森严壁垒,更加众志成城。黄洋界上炮声隆,报道敌军宵遁。

——毛泽东《西江月·井冈山》(1928秋)

材料五 红军不怕远征难,万水千山只等闲。五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

——毛泽东《七律·长征》

材料六 有些当代学者认为:“五四运动既是第一次历史巨变的补课,也是第二次巨变的起点。”

(1)材料一、二、三的三首诗分别针对哪些不平等条约而作?结合这三首诗,分析中国社会性质的变化。

(2)材料二中“四百万人同一哭”的主要原因是什么?该诗作者写于何时?表达作者怎样思想感情?

(3)材料四中“黄洋界上炮声隆”,从而创出了一条中国革命武装斗争的新路,这条新路指的是什么?此前中国革命的道路是什么?这种转变说明了什么?

(4)材料五中这次“远征”指哪一历史事件?。

(5)根据材料六,如何理解五四运动“补课”和“起点”