| A.领事裁判权 | B.片面最惠国待遇 |

| C.居住及租地权 | D.“门户开放”政策 |

| A.御侮策略取得一定成效 | B.外交理念亟待转变 |

| C.朝贡贸易体制得以维持 | D.近代主权意识增强 |

| A.解释了鸦片战争的根源 | B.抹杀了鸦片战争的实质 |

| C.肯定了中国抗击英国侵略的正义性 | D.从全球化的角度正确分析了鸦片战争的实质 |

| A.西洋商品较多涌入上海市场 |

| B.民族资本涉业范围十分广泛 |

| C.近代广告业由此开始并发展 |

| D.国人饮食习惯发生深刻改变 |

| A.四口开埠通商 | B.广州贸易权 |

| C.领事裁判权 | D.片面最惠国待遇 |

| A.“暴力”更能概括战争对中国的破坏性 |

| B.马克思对于西方列强的侵略行径认识模糊 |

| C.列强发动对华战争意在打破中国隔绝状态 |

| D.被侵略的说法不足以说明侵略的全部影响 |

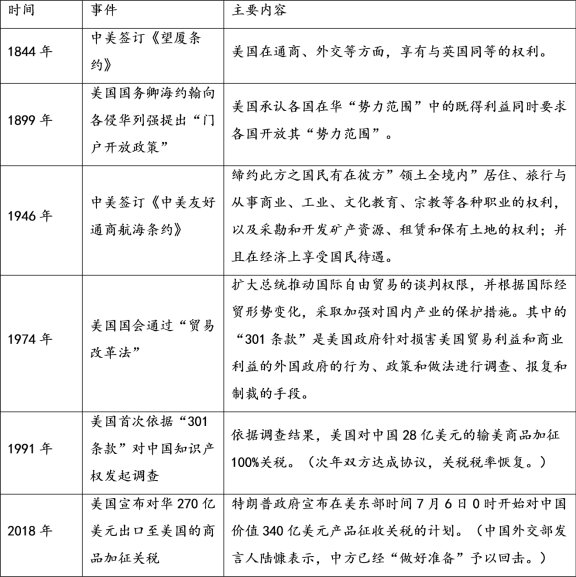

材料一 下表是关于中美贸易史的部分重大事件

材料二 中美建交以来双边贸易趋势图

——以上材料摘编自洪俊杰、杨志浩《从历史看中美贸易摩擦》等

(1)根据材料一和所学知识,概括美国在近代各国列强侵华的过程中其在华经济地位变化的阶段性特征,并分析其原因。

(2)根据上述材料和所学知识,归纳1974年美国“贸易改革法”出台的历史背景;指出中美建交以来的双边贸易基本趋势,并据此评析中美双边贸易关系。

8 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一 嬴秦以降,虽盛衰分合不常,然汉、唐、宋、明之外患,不过曰匈奴,曰突厥、曰回讫、吐番、曰契丹、蒙古,总之不离西北塞外诸部而已,降及今日,泰西诸国以器数之学,勃兴海外,履垓埏若户庭,御风霆如指臂,环大地九万里,罔不通使互市。虽以尧舜当之,终不能闭关独治。而今之去秦汉也,亦二千年。于是华夷隔绝之天下,一变为中外联属之天下。夫自群圣人经营数千年以至唐虞,自唐虞积二千年以至秦始皇,自始皇积二千年以至于今,故曰不过万年也,而世变已若是矣。

——薛福成《变法》

材料二 中国与各国立约,所急欲删改者,惟一国倘有利益之事,各国一体均沾之语,最不合西洋公法。缘有时乙国以事求于甲国,而蒙允许,丙国亦欲同沾利益。其实交际情形并不相同,无益于丙国,而徒有损于甲国也。

——清驻英法公使曾纪泽1879年4月与巴西驻英国公使对话

凡遇交涉,异邦客商,一切章程,均由各国主权自定。实于公法吻合,彼虽狡悍,亦可以理折之也。

——郑观应《盛世危言》(1894)

材料三 处此时代,苟用平民主义,致令国内纷乱,势必鹬蚌相争,渔翁得利,何能自立图存?惟国家主义盛行,则上下一心,遐迩一体,国人皆互相团结,壮其合群之魄力,发其爱国之精神,然后众志成城,急公仇而缓私仇,先国家而后家事,其国未有不盛,其种未有不倡者也。故欲致和平之幸福,为伟大之国民,必自尊重国家主义始。

——《论平民主义与国家之主义之兴废》,《东方杂志》1907年第4期

(1)根据材料一,概括自秦至鸦片战争后“天下观”的变化。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析晚清思想意识变化的背景。

(3)根据上述材料并结合所学知识,评析“国家主义”思想。

材料一 有学者认为:中国近代史的发展呈现出“沉沦”到“上升”的发展过程,中国社会走出了一条“U”字形路线。在近代中国历史的前期,其基本特征是“沉沦”;近代中国历史的后期,基本特征是“上升”。在“沉沦”与“上升”中间有一个过渡期(1901年到1920年),就是“沉沦”的谷底、“上升”的起始时期。

材料二 但是,正像黑暗过了是光明一样,中国历史发展在谷底时期出现了向上的转机。……从这时候起(注:指1920年前后),中国社会内部发展明显呈现上升趋势,中国人民民族觉醒和阶级觉醒的步伐明显加快了。在这以前,中国社会也有不自觉的反帝反封建斗争,也有改革派的主张和呐喊,但相对于社会的主要发展趋势而言,不占优势;在这以后,帝国主义的侵略还有加重的趋势(如日本侵华),但人民的觉醒,革命力量的奋斗,已经可以扭转“沉沦”,中国社会的积极向上一面已经成为社会发展的主要趋势了。

——以上材料均整理自《关于中国近代史的分期及其“沉沦”与“上升”诸问题》

(1)根据材料一和所学知识,简述近代中国前期“沉沦”的过程。“过渡期”为近代中国社会的“上升”做了怎样的准备?

(2)根据材料二和新民主主义革命初期的史实,说明觉醒后的中国人民在扭转“沉沦”方面取得的伟大成果。

| A.国人对世界局势一无所知 |

| B.清政府完全失去人民支持 |

| C.英军笼络了广东下层民众 |

| D.普通民众对战争比较茫然 |