| A.革命派并未做好革命的准备 | B.政策失当加剧了清朝统治危机 |

| C.辛亥革命的发生具有必然性 | D.清政府对革命力量的警惕性强 |

| 1908年8月《钦定宪法大纲》 | 1911年11月《宪法重大信条十九条》 |

| 凡立法、行政、司法皆归(君上)总揽;凡法律虽经议院议决而未奉诏令批准都不得见诸施行;凡一切军事皆非议院所得干涉;宣战、媾和、缔约“由君上亲裁”…… | 皇帝之权以宪法所规定者为限;皇帝继承之顺序,于宪法规定之;皇帝对内使用军队“须依国会议决之特别条件”;国际条约非经国会之议决不得缔结…… |

| A.政治改革的重大突破 | B.拉拢立宪派的政治欺骗 |

| C.应对时局的被动之举 | D.清末“新政”改革的继续 |

| A.中国恢复主权完整的独立国家地位 | B.孙中山放弃了多民族国家统一的追求 |

| C.辛亥革命以民族平等、民族团结为目标 | D.革命党人为维护主权改进民族主义思想 |

| A.实际上由立宪派控制 | B.具有广泛的群众基础 |

| C.存在较大的妥协倾向 | D.继承了清末宪政成果 |

| A.列强明确支持清朝政府 | B.西方列强武装干涉中国革命 |

| C.革命党否认不平等条约 | D.财政拮据致使革命面临危机 |

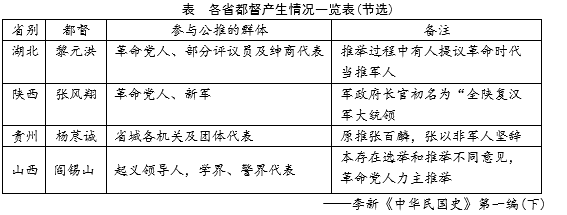

上表可说明

| A.新政权缺乏民主性 | B.军人有较大的话语权 |

| C.立宪派内部斗争非常激烈 | D.革命隐藏着失败的危险 |

| A.实业救国思想逐渐高涨 | B.清朝统治已经土崩瓦解 |

| C.资产阶级政治地位提高 | D.民主共和发展趋势明显 |

| 时间 | 汉人(%) | 旗人(%) |

| 1860—1900年 | 79.1 | 20.9 |

| 武昌起义时 | 70.8 | 29.2 |

| 武昌起义后 | 89.5 | 10.5 |

| A.汉人社会地位普遍高于旗人 |

| B.政治形势影响清廷用人政策 |

| C.清廷改革派力量逐渐占上风 |

| D.满汉民族矛盾已经基本解决 |

| A.金田起义 |

| B.武昌起义 |

| C.南昌起义 |

| D.秋收起义 |

10 . 中国基层社会治理历史悠久。改革开放以后,村民自治成为中国亿万农民的伟大创造。

材料一宋代一些地方实行乡约制度,其功能主要是扬善惩恶,制定规约进行道德教化,并建立民间组织和相关的赏罚制度。明清时期,宣讲“圣谕”成为乡约最重要的内容。当时,由地方官吏广泛推行乡约制度,设立乡约组织,每月召集百姓宣讲、教化。康熙九年颁布了乡约组织必须宣讲的《上谕十六条》,内容包含“重农桑以足衣食”“训子弟以禁非为”等。

——据杨开道《中国乡约制度》等

材料二清末,时人认为“地方自治者,为今世界立国之基础……于救亡之事,至为切要”。1909年,清政府颁布《城镇乡地方自治章程》,地方自治大致按行政区划分城镇和乡两级,设立议事会为议决机关,议员由选民互选充任。

——据张海鹏主编《中国近代通史》

材料三20世纪80年代后,村民自治迅速发展,到1997年底,全国共有91万个村民委员会的村干部由村民直接选举产生,大部分农村有90%以上的选民参加了选举。1998年颁布了《中华人民共和国村民委员会组织法》,村民委员会是我国农村基层社会的群众自治组织。

——据郭德宏等主编《中华人民共和国专题史稿》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代到明清时期乡约制度的变化,并说明乡约制度的积极作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述清末城镇乡地方自治的历史背景。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明村民自治的意义。