材料一到1910年,中国人的思想和政府体制由于受到外国的影响,已经起了根本性的变化。中国的新旧名流,从高官到旧绅士、从工商业界到学生界,改变了语言和思想内涵,些机构以至于主要传媒也借此表达思想。在体制方面按照外国模式,改变了中国长期以来的政府组织,政变了形成国家和社会的法律与制度。《辛丑条约》签订以后,很多有识之士对1895年广州起义的失败扼腕叹息,叹其“事之不成”。这些变化都是革命性的。

——整理自[关]任达《新政革命与日本(中国,1898-1912)》

材料二辛亥革命一声炮响,不仅赶跑了清朝皇帝,还使中国绵延两千余年的封建帝制永绝,从1912年到1917年,其间虽经袁世凯称帝、张勋复辟,但并没有使民国中断,一个仅当了83天皇帝,而另一个仅12天就迅速收场,之后再无人敢问津帝制。没有了皇帝,帝国主义在中国再也找不到能够控制全局的工具,在中国也无法建立起稳定统治。中国工农红军成立后,穿梭于各军阀控制的交界处,如鱼得水。

——摘编自方志钦《辛亥革命彻底革了封建帝制的命》

(1)根据材料一,指出辛亥革命爆发的有利条件。

(2)根据以上材料并结合所学知识,说明辛交革命后中国社会在政治方面的变化。

材料一 洋务运动时期,湖广总督张之洞在武昌兴建布、纱、丝、麻四局,为武汉近代纺织业构建了较为完整的产业体系。1914年,汉口商界领袖李紫云看准纺织业的发展潜力,邀请实力雄厚的富商,合股筹建武昌第一纱厂。这是武汉首家由民族资本创办的纺织工厂,是武汉近代民族工业发展的一个缩影。

——摘自姚伟钧《张之洞与武汉近代工业》

材料二 一九一一年夏季,文学社和共进会两大革命团体经过协商,决定合作。《大江报》发表文章,指出“大乱者救中国之药石也”,以激励民气。在兵营和学堂中,许多士兵和学生纷纷剪除发辫,表示义无反顾的决心。十月十日,革命力量雄厚的工程营首先发难,占领军械所。各军士兵纷起响应,两天内占领了武汉三镇,成立中华民国湖北军政府。

——金冲及《二十世纪中国史纲》

(1)根据材料一和所学,指出武汉在民国初年纺织业发展中的地位,并从历史基础和国际环境的角度分析具备这种地位的原因。

(2)指出材料二所描述事件的名称,根据所学知识,简述该事件影响下当年中国政治发展的重大成果。

材料一 为了维护满洲贵族的利益和特权,清初、中期推行高度的中央集权体制,清廷注重提高地方督抚中满员的比例,出任总督的旗员比例尤高。以1837年为例,先后任总督者共10人,其中有7位旗人,占70%。同年任巡抚者共20人,其中有8位旗人,占40%。1860年后,湘淮军取代八旗、绿营兵成为清军主カ,各地的军政大权多落入湘淮系势力手中。据统计,仅湘系集团,官至总督、巡抚、尚书、侍郎、提督者即有数十人之多;官至道员、总兵以上者又有100多人。而在1864年,在10名总督中,旗员只有3人,占30%,在担任过巡抚的19人中,则是清一色的汉员。其势力从长江中下游各省扩展至华南、西南及直隶、山东、河南、陕西等北方省份。自湘军起,兵归国有一变而为兵为将有,同时湘淮军的饷需也由将帅“就地筹划”得来,而非由清廷户部调拨,总督、巡抚就利用手中的兵权,独揽地方上的民政、财政、司法诸大权。

——摘编自郑师渠《中国近代史》

材料二 清王朝的覆灭,固然因革命的冲击所致,但需要进一步追问的是,清王朝何以在武昌起义后迅速土崩瓦解。宣统年间,摄政王载沣极力主张集权于皇族亲贵,将中央集权推至极致。然而,清廷的实际主政者摄政王载沣与隆裕太后都不是强有力的核心人物,通过新政所企求的中央集权,并没有真正地强化中央政权,同时还失去了对地方的实际控制力。在清廷中央集权的过程中,地方督抚权力相应地大为削弱,实际上是一种“内外皆轻”的权力格局。清廷把各省新军的指挥权、调遣权统归军谘府、陆军部,削去地方督抚的兵权,是最为致命的。地方督抚面对革命,除少数顺应世变潮流以外,多数督抚想效忠清王朝,但大都有心无力而已。当清廷中央与地方督抚的权威一并衰落之时,军人势力乘势而起,出现军人干政,袁世凯正是依靠其北洋系军人的支持,而顺利地逼清帝退位,并攫取了民国大总统职位。

——摘自李细珠《辛亥鼎革之际地方督抚的出处抉择》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出1860年前后清朝政局的重大变化,并分析其原因及影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括清王朝迅速垮台的原因。

材料一 武昌起义后,革命军规定“伤害外人者斩”“保护租界者赏”“守卫教堂者赏”。嗣后美国驻汉口领事虽然拒绝承认武昌革命军政府,但同时也拒绝清政府提出的由外国军舰帮助巡护长江,阻止革命军渡江的请求。武昌起义后短短半个多月,中国南方多省宣布独立,美国国务院认为此时向清政府借贷款是“不合时机和不明智的”。虽有个别美国外交官和商人担心革命威胁美国利益,主张干涉中国内政,但美国国务院却收到民众和舆论界潮水般的信件和电报,他们大多要求美国尽快承认中华民国。

——摘编自崔志海《美国政府对辛亥革命态度的原因分析》

材料二 抗战爆发以后,中国政府向美国寻求援助,但因美国顾虑美日关系而遇冷。1939年2月起,美国才陆续以民间贸易的形式向中国提供几笔数量有限的贷款。太平洋战争美日正式开战前夕,美国政府通过《租借法》,以总统名义扩大对华援助。《租借法》规定反法西斯战争结束,“租借”援助即告停止,但中国在1945年9月以后又继续获得与整个战时中国所获“租借”相当的“援助”。周恩来对此指出,“今日美械师几乎全数用之于进攻中共解放区”。

——摘编自任东来《抗战期间美援与中美外交研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述美国政府对中国辛亥革命采取中立态度的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出从中国全面抗战爆发到抗战胜利后初期的美国对华“援助”的变化趋势并进行评析。

材料一 清代有汉口镇、佛山镇、景德镇、朱仙镇所谓“天下四大名镇”。其中,汉口镇明初还是汉阳城外一处荒郊,明成化年间汉水改道,因其地当江、汉交汇之处,商贾日盛,嘉靖年间成为镇。清乾隆三十七年(1772年)有居民32209户,嘉庆十八年(1813年)增为36929户。汉口在清代是淮盐的销售中心,同时又是木材、花布、药材的集散地。当时人们形容这里“帆樯满江,商贾毕集”、“人烟数十里,贾户数千家”。

光绪十五年(1889年),张之洞调任湖广总督,己购机器搬运到湖北,成立湖北织布局,在武昌建厂。次年张之洞在汉阳建立湖北铁政局,同年开采大冶铁矿,后又在汉阳兴建铁厂,于光绪十九年(1893年)建成。

——据蔡美彪等《中国通史》等整理

材料二 当年武昌起义之爆发绝非偶然,当年卷起革命风暴也不属于意外,因为历史的合力已经汇流成河到达了那一步,所以即使不在这里发生也一定会在那里发生,即使不在这个时候也一定会在那个时候,总之一定会发生。

(但)当我们考察19世纪末叶以来华中(地区)出现的新的经济结构、新的社会阶级和社会思潮,追溯湖北革命党人在长达十年的时间,遵循孙中山民族民主革命大纲领,在乡邦所作的英勇而坚实的努力,便会发现:辛亥首义决非一只从云端掉下来的幸运之果。

——据王建朗、黄克武《两岸新编中国近代史》、冯天瑜《辛亥武昌起义是现代文明所赐》等整理

完成下列要求:

(1)据材料一并结合所学知识,概括清朝时期武汉地区经济发展的主要变化。(注:不得照抄材料,否则不得分)

(2)据材料二并结合所学知识,分析“辛亥首义”的“幸运之果”掉在武汉地区的原因。武汉是一座英雄的城市,请结合新民主主义革命时期的相关史实再举两例简要加以说明。

材料一 从1904年商部开始劝办商会至1910年辛亥前夕,湖北省共设立商会24个。工商业者在拥护政府“振兴工商”政策的同时,强烈反对政府的害商行为,要求“速开国会”、分享政权。商会参与了收回利权抵制美货、地方自治、国会请愿等维护自身利益的民主运动,还出面维护公共利益,促进社会教育变革。

——摘编自王春雷《辛亥革命前夕武汉工商业的早期现代化》

材料二 在近代中国的大变局中,武汉成为世界聚焦的大都市。1926年底,革命浪潮从珠江席卷到长江中游。轰动世界的大革命在这里进入高潮,继而大革命在这里彻底失败,继而土地革命又从这里开始。

——摘编自田子渝《武汉曾是赤都》

(1)根据材料并结合所学知识,指出湖北商会建立后在早期现代化中的积极作为。

(2)根据材料一二并结合所学知识,在近代中国变局中,学者称“武汉曾是赤都”的时代因素。

材料 民变是下层群众用直接诉诸行动的方式以表达自己对现存社会的不满和反抗,是中国社会内在矛盾激化的产物。与革命相比,民变具有自发性、分散性和落后性,因此二者并不是相同…20世纪初年的民变却已非循环式改朝换代所能涵盖了。民变中既有旧的力量,也有新的力量,它们各自按照自己的内在要求而行动。这种行动既造成了彼此的呼应,也造成了彼此的矛盾……对于革命来说,民变的最大意义乃在于它们以自己的出现和存在推动了形势,促成了清朝统治秩序的瓦解。

——摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

完成下列要求:

(1)与古代史相比,1840年以后激化晚清社会矛盾的新因素有哪些?这些新因素决定了中国社会的性质是什么?

(2)太平天国运动是“民变”之一,举一例史实说明其带有“循环式改朝换代”的特点。20世纪初,民变与革命彼此呼应,例举1911年史实加以说明。

(3)概括材料中作者的观点,由这一观点指出近代中国社会新陈代谢的历史含义。

8 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一 洪秀全写了许多文章,如《幼学诗》《天父诗》等,在书中有如下一些言论:“我差尔主下凡做天王,他出一言是旨,是天命,尔等要遵守”,“只有媳错无爷错,只有人错无天错,只有臣错无主错”,“各王驾出,凡朝内军中大小官员兵士如不回避,冒冲仪仗者,斩首不留”。

——摘编自《太平天国印书》

材料二 关于辛亥革命的爆发,有如下一些论述:清朝建立以来,反清活动在地下组织与秘密社会中保持着一定的活力,孙中山领导的革命正深深植根于这一传统中……西方的近代资产阶级革命及民族主义、民主共和思想成为中国革命的助推力。

——摘编自徐中约《中国近代史》

材料三 孙中山指出:经庚子“清廷之威信已扫地无余……国势危急,岌岌不可终日。有志之士,多起救国之思,而命风潮自此萌芽矣”。

孙中山认为,与两千年来的历代王朝相比,清廷仍然实行君主专制政体。王位争夺又是无情的斗争破这个怪圈,就必须以共和制取代君主制度

——摘编自孙中山《在东京民报创刊周年庆礼大会上的演说》

(1)根据材料一,概括太平天国宣扬的思想,并结合所学知识,分析其造成的影响。

(2)根据材料二、三,概括辛亥革命爆发的原因,并结合所学知识,指出中华民国建立后,孙中山为“维护共和”所做的努力。

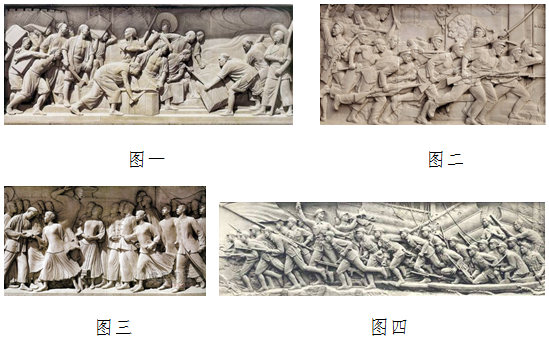

材料一 人民英雄纪念碑下层须弥座束腰部四面镶嵌着八幅巨大的汉白玉浮雕,浮雕镌刻着170多个人物形象,生动而概括地表现出中国人民100多年来反帝反封建的伟大革命斗争史实。

材料二 从1840年到1949年,中国的现代化是屡遭挫折的、扭曲的、失败的、屡次失去发展机遇的……中国面临的首要任务是如何避免或减轻外国帝国主义的侵略或者反抗外敌入侵,是改革国家政治使国家民主化

——张海鹏《现代化的研究视角与近代中国现代化的历史进程》

请回答:

(1)请写出材料一中四幅图片所反映的重大历史事件的名称。

(2)结合所学知识分别指出,材料一中图一所引发的历史事件、图四所反映的历史事件在中国民主革命进程中地位。

(3)结合材料二与所学知识,近代中国的现代化“屡遭挫折”,难以获得发展机遇的根本原因是什么?辛亥革命为了“使国家民主化”做了哪些努力?

(4)综合上述材料,近代中国政治发展的主旋律是什么?

10 . 中国基层社会治理历史悠久。改革开放以后,村民自治成为中国亿万农民的伟大创造。

材料一宋代一些地方实行乡约制度,其功能主要是扬善惩恶,制定规约进行道德教化,并建立民间组织和相关的赏罚制度。明清时期,宣讲“圣谕”成为乡约最重要的内容。当时,由地方官吏广泛推行乡约制度,设立乡约组织,每月召集百姓宣讲、教化。康熙九年颁布了乡约组织必须宣讲的《上谕十六条》,内容包含“重农桑以足衣食”“训子弟以禁非为”等。

——据杨开道《中国乡约制度》等

材料二清末,时人认为“地方自治者,为今世界立国之基础……于救亡之事,至为切要”。1909年,清政府颁布《城镇乡地方自治章程》,地方自治大致按行政区划分城镇和乡两级,设立议事会为议决机关,议员由选民互选充任。

——据张海鹏主编《中国近代通史》

材料三20世纪80年代后,村民自治迅速发展,到1997年底,全国共有91万个村民委员会的村干部由村民直接选举产生,大部分农村有90%以上的选民参加了选举。1998年颁布了《中华人民共和国村民委员会组织法》,村民委员会是我国农村基层社会的群众自治组织。

——据郭德宏等主编《中华人民共和国专题史稿》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代到明清时期乡约制度的变化,并说明乡约制度的积极作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述清末城镇乡地方自治的历史背景。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明村民自治的意义。