材料一 (中国政制)达臻“文明”一途,实应归功于西周的创制。……西周政治里显然有深厚的贵族色彩,而“共主”名义下的地方分权体制……与秦以后一统的君主“独制”格局泾渭分明。因此古贤多称周秦之间为“天下一大变局”。

——王家范《中国历史通论》

材料二 故我之出而仕也,为天下,非为君也;为万民,非为一姓也。缘夫天下之大,非一人之所能治,而分治之以群工。夫治天下犹曳(yè,拖拉)大木然,……君与臣,共曳木之人也。臣之与君,名异而实同耶。

——黄宗羲《明夷待访录》

材料三 直至近百年来,才发生新的变化。……皇帝和贵族的专制证券是被推翻了,代之而起的先是地主阶级的军阀官僚的统治,接着是地主阶级和大资产阶级联盟的专政……伟大的近代和现代的中国革命,是在这些基本矛盾的基础之上发生和发展起来的。

——毛泽东《中国革命与中国共产党》(1939年)

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出西周和秦朝的主要政治制度;黄宗羲在对儒家政治理想进行重新阐释的基础之上,提出了哪些新的制度构想;结合所学知识谈谈上述黄宗羲的思想的历史影响。

(2)根据材料三并结合所学知识指出近代中国推翻了皇帝和贵族专制政权的历史事件是什么、伟大的近代和现代的中国革命是指什么;结合所学知识,概括指出近代以来中国社会政治变革的历史趋势。

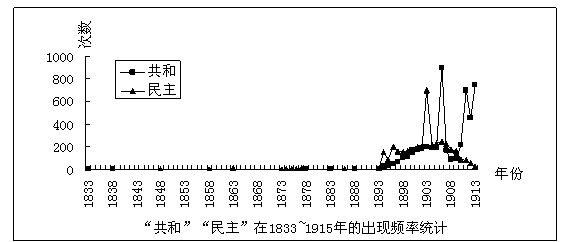

(1)根据图示,1833年—1913年“民主”、“共和”字眼出现的频率呈现什么趋势?

(2)谈谈对图示中“民主”、“共和”字眼出现频率趋势变化的认识(论从史出,史论结合)。

材料一 明太祖罢御史台,设都察院为最高监察机关,为百官表率,协同吏部考核官员,与刑部、大理寺共同审案。都御史为都察院长官,与六部尚书并称“七卿”。按行政区划设十三道监察御史,分掌地方监察。凡出巡的都御史或副都御史,可分别授予总督、提督、巡抚及经略等官衔,督抚可不请示皇帝而“便宜从事”,在组织上仍隶属都察院,起初为临时派往某地监察,后为加强统治而固定化。清雍正元年,为避免监察机构重叠,提升监察机关职能,改变给事中制度对皇权的制约,把专察六部的六科合并于都察院,实现了科道合并、台谏合一。

——摘编自白寿彝《中国通史》等

材料二 1906年,迫于内外压力,受三权分立等思想影响,清政府拟定《都察院整顿变通章程》;裁撤都御史人数总额;裁撤六科,只设给事中二十人,按行省分设二十二个道;新设都察院研究所,购买书籍及京外报纸,作为科道官员纠察裁判的参考资料。此外,新设的检察厅专管司法监察事务,都察院稽查京师地方治安的监察机构——五城兵马司被取消。清朝覆亡,都察院被废除。但其监督职能被不同的机构所继承和发展。1912年中华民国建立,先后颁市《中华民国临时约法》《参议院法》《议院法》等,都体现了议会监察制度,行使立法、行政、舆论之监督。

——摘编自刘志勇《清末都察院改革:方案设计、改革结果及其影响》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清时期都察院的演变趋势及其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出清末民初监察制度的新变化,并分析其原因。

材料一 “揖美追欧,旧邦新造”,十分集中地概括了以孙中山、黄兴、宋教仁等为代表的革命党人力追不舍的社会政治目标和为之奋斗不息的方向。……当南京临时政府公布了第一首民国国歌的时候,“揖美追欧,旧邦新造”已由革命派的意向变成了中华民族的共同意向。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料二 中国出席巴黎和会的代表拒绝在巴黎和会上签字。这是鸦片战争以来在中国民意基础上,中国政府代表第一次对国际条约说了“不”字。从此以后,由于中国社会出现新的生产力、新的阶级、新的思想和主义,中国社会在……各方面出现了新的积极向上的因素,出现了半殖民地半封建社会从“沉沦”转而“上升”的趋势。

——张海鹏《走向民族复兴的重要标志》

材料三 在日本军国主义者野蛮侵略下……不管是国内的居民还是海外的华侨,都同样难以抑制地热血沸腾,聚结成一个整体去抵抗外来的侵略者。……这场战争也引起国内各派政治势力彼此消长的大变化。……许许多多的中国人,正是通过在这场战争中的实际观察,才真正认识中国共产党并团结在它周围。

——金冲及《二十世纪中国史纲》

请回答:

(1)材料一中“旧邦新造”反映了革命派怎样的意向?据材料一,结合所学知识,阐释以孙中山等为代表的革命党人是如何“揖美追欧”的?

(2)据材料二,结合所学知识,分析20世纪20年代中国社会“从‘沉沦’转而‘上升’趋势”的主要原因。

(3)据材料三,谈谈你对中国抗日战争历史地位的理解。综合上述材料,从政治角度归纳推动近代中国走向民族复兴的重要因素。

材料一 1381年,明太祖对户籍立法进行改革,实行黄册制度。黄册以里为单位(每110户为1里),登载各户的人丁、财产变迁情况。同时,又编绘鱼鳞图册以登录田土,所谓“鱼鳞册为经,土田之讼质焉,黄册为纬,赋役之法定焉”。明朝户籍有严格的类别区分,主要为民、军、匠三大类。尽管在明朝中后期,由于官僚机构的衰朽,这套制度不能很好地执行,但它的历史意义仍是不容低估的。

——选编自张岂之主编《中国历史》

| 时间 | 文件 | 摘要 |

| 1958年 | 《中华人民共和国户口登记条例》 | 第一次明确将城乡居民区分为“农业户口”和“非农业户口”两种户籍 |

| 1964年 | 《公安部关于处理户口迁移的规定(草案)》 | 限制户籍从农村迁往城市、集镇 |

| 1984年 | 《国务院关于农民进入集镇落户问题的通知》 | 有经营能力和技术专长的农民可以进集镇落户,同集镇居民享有一样权利 |

| 2013年 | 《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》 | 全面放开建制镇和小城市落户限制,有序放开中等城市落户限制 |

| 2014年 | 《国务院关于进一步推进户籍制度改革的意见》 | 取消农业户口和非农业户口性质区分,建立完善积分落户制度。 |

材料二 1911年,清廷制定了《户籍法》,作出关于户口及其变动事项的合法登记程序及管理机关的规定,标志着具有近代国际通行意义上的户籍原则和户籍登记管理制度的产生。1912年《中华民国临时约法》明确规定“人民有居住迁移自由”,此条文为民国时期历次宪法所承袭。同时,商品经济和城市化发展也有利于人口流动和自由迁徙。国民党南京政府成立后重新实行保甲制度,以户为单位,连保连坐,实质是将中国最基层单位——乡村中的居民捆绑在一起,以维护社会秩序,强迫民众承担各种义务。

——马福云《当代中国户籍制度变迁研究》

材料三 下表是新中国成立后户籍制度变迁的相关文件。

(1)根据材料一,概括明代户籍制度的主要内容,并结合所学知识评价该制度。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出影响近代中国户籍制度发展的主要因素。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出二十世纪八十年代以来我国户籍制度改革的主要趋势,并简析其意义。

材料一 学者认为中国近代社会转型的进程从19世纪五、六十年代到20世纪二、三十年代。主要经历了被动开放、经济起步、政体变革、思想解放四个时期。这是一种社会质变,即社会生活各个领域、各个层面发生了整体性的变革。

——陈国庆《中国近代社会转型研究》绪论

材料二 1959年中国某部门根据历年全国工业生产统计数据制订了下表

| 年代 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 |

| 增长率(%) | 30.2 | 16.2 | 5.6 | 28.2 | 11.4 | 66 |

(1)据材料一并结合19世纪五、六十年代到20世纪二、三十年代的史实说明中国近代社会转型的表现。

(2)据材料二指出1953年至1957年中国工业生产总值发展的趋势?并指出影响发展趋势的主要原因。

材料一 (贞观十五年)丁丑,命礼部尚书江夏王道宗持节送文成公主入吐蕃。赞普大喜,见道宗,尽子婿礼,慕中国衣服、仪卫之美,为公主别筑城郭宫室而处之,自服纨绮以见公主。其国人皆以赭涂面,公主恶之,赞普下令禁之;亦渐革其猜暴之性,遣子弟入国学,受《诗》《书》。

——摘自(宋)司马光编纂《资治通鉴》

材料二 中华民国缔造之始,而文以不德,膺临时大总统之任,夙夜戒惧,虑无以副国民之望。……敢披沥肝胆为国民告:国家之本在于人民,合汉、满、蒙、回、藏诸地为一国,即合汉、满、蒙、回、藏诸族为一人,是曰民族之统一。

——摘自孙中山《临时大总统宣言书》

材料三 近代以后,面对亡国灭种的空前危机,各族人民共御外侮、同赴国难,抛头颅、洒热血,共同书写了中华民族艰苦卓绝、气壮山河的伟大史诗。其中涌现出一大批少数民族的卫国英烈、建党先驱、工农运动领袖、抗日英雄、开国将领,为民族独立和人民解放作出了不可磨灭的历史贡献。“人心所归,惟道与义。”在百年抗争中,各族人民血流到了一起、心聚在了一起,共同体意识空前增强,中华民族实现了从自在到自觉的伟大转变。中华民族精神是各族人民共同培育、继承、发展起来的,已深深融进了各族人民的血液和灵魂,成为推动中国发展进步的强大精神动力。

——摘自习近平《在全国民族团结进步表彰大会上的讲话》

(1)根据材料一和所学知识,用一句话归纳这一事件的内涵,并指出这一事件的积极影响。

(2)阅读材料二,概述这一时期孙中山民族观的核心内容。结合所学,试从1912年南京临时政府的举措和法令的角度,说明孙中山民族观的具体体现。

(3)阅读材料一二三,结合所学,请选择阐述:①各族人民亲如一家,是中华民族伟大复兴必定要实现的根本保证。指出中国共产党成立以后,在民族地区建立的第一个省级自治区的名称和实行的管理举措。从历代中央政府处理民族事务的角度,概述中国民族关系史发展的主流趋势。②材料三中,在百年抗争中,中华民族实现从自在到自觉的伟大转变。试以抗日战争为例,说明“中华民族实现从自在到自觉的伟大转变”的领导核心及其在抗战中坚持的战略总方针,并从反抗外来侵略的角度,论证抗日战争的伟大意义。

材料一 论中国政治制度,秦汉是一个大变动。唐之于汉,也是一大变动。但宋之于唐,却不能说有什么大变动,一切因循承袭。宋初太宗太祖不识大体,立意把相权拿归自己,换言之,这是小兵不放心大臣,这也罢了。但因宋初承袭五代积弊,社会读书人少,学术中衰,并未有人能通揽大局,来为有宋一代定制创法。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

材料二 倘使我们说,中国传统政治是专制的,政府由一个皇帝来独裁,这一说法,用来讲明清两代是可以的。……民国成立后的二十年是一段令人愁丧的开始。……军阀割据在这段期间成为普遍现象。旧体制既已拆卸,新的体制尚未真正产生,只有私人军事力量可以在青黄不接之际维持短期团结。

——摘编自黄仁宇《中国大历史》

请回答:

(1)结合所学知识,指出材料一中秦汉和唐朝政治制度“大变动”的表现。据材料一归纳宋朝在政治体制上未能有“大变动”的原因。

(2)结合明清相关史实,说明材料二中“政府由一个皇帝来独裁”的观点。

(3)据材料二,结合所学知识,作者所指“已拆卸的旧体制”和“新的体制”分别是什么?

(4)综合上述材料,指出中国历史上政治制度的发展趋势。

| A.洋务运动—戊戌政变—清末新政 | B.鸦片战争一甲午战争一八国联军侵华战争 |

| C.太平天国运动—义和团运动一辛亥革命 | D.洋务运动一戊戌变法—辛亥革命 |

有学者认为,1912—1923年,是中国社会从“沉沦”到“谷底”并转趋上升的时期。中国社会内部发展开始呈现上升趋势,资产阶级及其政治代表的力量、无产阶级及其政治代表的力量迅速成长,并终于取代旧势力开始成为主导社会发展的力量。

结合所学,说明材料中“1912—1923年,中国社会内部发展开始呈现上升趋势”这一观点。(要求:多角度说明,史实充分,史论结合,逻辑清晰)