| A.革命风潮沉重打击了帝国主义 | B.学习西方是为挽救民族危亡 |

| C.革命思想传播呈现大众化趋势 | D.革命运动得到欧美国家支持 |

材料一 (贞观十五年)丁丑,命礼部尚书江夏王道宗持节送文成公主入吐蕃。赞普大喜,见道宗,尽子婿礼,慕中国衣服、仪卫之美,为公主别筑城郭宫室而处之,自服纨绮以见公主。其国人皆以赭涂面,公主恶之,赞普下令禁之;亦渐革其猜暴之性,遣子弟入国学,受《诗》《书》。

——摘自(宋)司马光编纂《资治通鉴》

材料二 中华民国缔造之始,而文以不德,膺临时大总统之任,夙夜戒惧,虑无以副国民之望。……敢披沥肝胆为国民告:国家之本在于人民,合汉、满、蒙、回、藏诸地为一国,即合汉、满、蒙、回、藏诸族为一人,是曰民族之统一。

——摘自孙中山《临时大总统宣言书》

材料三 近代以后,面对亡国灭种的空前危机,各族人民共御外侮、同赴国难,抛头颅、洒热血,共同书写了中华民族艰苦卓绝、气壮山河的伟大史诗。其中涌现出一大批少数民族的卫国英烈、建党先驱、工农运动领袖、抗日英雄、开国将领,为民族独立和人民解放作出了不可磨灭的历史贡献。“人心所归,惟道与义。”在百年抗争中,各族人民血流到了一起、心聚在了一起,共同体意识空前增强,中华民族实现了从自在到自觉的伟大转变。中华民族精神是各族人民共同培育、继承、发展起来的,已深深融进了各族人民的血液和灵魂,成为推动中国发展进步的强大精神动力。

——摘自习近平《在全国民族团结进步表彰大会上的讲话》

(1)根据材料一和所学知识,用一句话归纳这一事件的内涵,并指出这一事件的积极影响。

(2)阅读材料二,概述这一时期孙中山民族观的核心内容。结合所学,试从1912年南京临时政府的举措和法令的角度,说明孙中山民族观的具体体现。

(3)阅读材料一二三,结合所学,请选择阐述:①各族人民亲如一家,是中华民族伟大复兴必定要实现的根本保证。指出中国共产党成立以后,在民族地区建立的第一个省级自治区的名称和实行的管理举措。从历代中央政府处理民族事务的角度,概述中国民族关系史发展的主流趋势。②材料三中,在百年抗争中,中华民族实现从自在到自觉的伟大转变。试以抗日战争为例,说明“中华民族实现从自在到自觉的伟大转变”的领导核心及其在抗战中坚持的战略总方针,并从反抗外来侵略的角度,论证抗日战争的伟大意义。

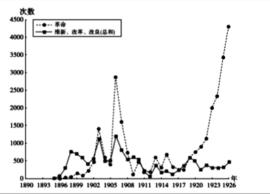

| A.新文化运动影响的减弱 | B.工人暴力革命的兴起 |

| C.近代中国社会变革发展 | D.救国的主流思想变化 |

材料一 “对于许多未经过帝王之治的青年,辛亥革命的政治意义是常被低估的,这并不足怪,因为他们没有看到推翻几千年因袭下来的专制政体是多么不易的一件事”。

材料二 五四运动前,陈独秀说:“君主也是一种偶像,他本身并没有什么神圣出奇的作用,全靠众人迷信他,尊崇他,才能够号令全国,称做元首;一旦亡了国,像此时清朝皇帝溥仪,俄罗斯皇帝尼古拉斯二世,比寻常人还要可怜。这等亡国的君主,好像一座泥塑木雕的偶像抛在粪缸里,看他到底有什么神奇出众的地方呢?”

——陈独秀《偶像破坏论》

“父子君臣,天下之定理,无所逃于天地之间。”

——《河南程氏遗书》

材料三 “皇帝,……如今都可以被打倒,还有什么陈腐的东西不可以怀疑、不可以打破?思想的闸门一经打开,这股思想解放的洪流就奔腾向前,不可阻挡了。尽管辛亥革命后,一时看来政治形势还十分险恶,但人们又大胆地寻求新的救中国的出路了,再加上十月革命炮声一响和中国工人阶级力量的发展,不久便迎来了五四运动,开始了中国历史的新纪元。从这个意义上可以说:没有辛亥革命,就没有五四运动。”

(1)依据材料一,按示例概述以孙中山为代表的资产阶级革命党人为推翻专制政体所进行的艰苦的革命斗争。

(2)依据材料二分析指出,辛亥革命前后,中国人对皇帝的看法,发生了什么变化?

(3)依据材料三分析说明,为什么说没有辛亥革命,就没有五四运动?

(4)综合以上分析,指出辛亥革命的伟大历史意义。

| A.儒家民本思想重新得到认同 | B.社会性质发生根本变化 |

| C.民主与科学在中国得以实现 | D.民主共和观念深入人心 |

| A.先进的政治制度超前于落后的政治文化 |

| B.资产阶级的软弱性和辛亥革命的不彻底性 |

| C.立宪派势力在制宪活动中作用举足轻重 |

| D.西方列强为维护其在华利益不断干涉中国革命 |

| A.民主共和观念深入人心 | B.近代女权意识逐渐增强 |

| C.社会生活日趋现代时尚 | D.封建正统思想已经瓦解 |

| A.表明革命派的立场不坚定 | B.体现了资产阶级的妥协性 |

| C.为确保革命胜利果实的变通 | D.最终导致政治民主化的失败 |

| 癸卯学制(1904年) | 读经、讲经课和修身课(讲授伦理道德)只是必修课程中的两门,但分量仍很重 |

| 壬子癸丑学制(1912—1913年) | 取消读经、讲经课 |

| 壬戌学制(1922年) | 修身课改为公民课 |

| A.体现了对君主权威的公开挑战 | B.印证了民国对传统文化的批判继承 |

| C.说明新文化运动加速了思想解放 | D.反映出平民人格与精神塑造被重视 |

材料一 由于明代皇帝多怠于政事,嘉靖、万历朝的内阁中严嵩、张居正等都是手握大权的“权相”…清末官吏张瑞荫说:“内阁之制,在前明有张居正之专擅,本朝设军机处后,内阁宰辅,名存而已”。

——摘自董力《近现代中国责任内阁体制研究》

材料二 责任制内阁所表达的政治思想在于:“政府管理社会的职能来源于国民的授予,代表国民意志的议会拥有监督政府的职责”,为了防止“人民的代表反高于人民本身”的现象出现,赋予行政机关制约议会的权力也是必要的。通过政府与议会的制约平衡,国民的主权意志得到最终实现。

——摘自何勤华《外国法制史》

材料三 革命党人在交权的同时,将政权组织形式进行了转化,用责任内阁制取代了美国式的道路、制定了《中华民国临时约法》,“合法地”架空袁世凯。这种做法固然反映了革命党人实现立宪主义政治的善良动机,但也开创了恶劣先例:可以根据政治斗争的需要来设计宪法。

——摘自董力《近现代中国责任内体制研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出明朝内阁出现权臣的原因。清朝内阁的地位有何变化。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析明清内阁与西方责任制内阁的不同点。

(3)根据材料三并结合所学知识,简要评价资产阶级革命派的做法。