材料一:

(1)根据材料一,归纳古代罗马法的发展趋势,并分析其主要原因。

材料二 (某文件规定)凡未经议会同意,以国王权威停止法律或停止法律实施之僭越权力,为非法行为。

凡未经议会准许,借口国王特权,为国王而征收,或供国王使用而征收金钱,超出议会准许之时限或方式者,皆为非法。

除经议会同意外,平时在本王国内募或维持常备军,皆属违法。

(2)指出材料二文件颁布的直接背景,从政治转型角度分析其影响。

材料三 “民国”之取代自秦始皇以来两千多年“帝国”……是一种前无古人的变化。它打破了历代王朝的更迭机制,因而也触动了传统社会的各条神经,是政治制度、法律体系和社会思想的一大跃进。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

(3)根据材料三并结合所学知识谈谈你对中华民国的成立“是政治制度、法律体系和社会思想方面的一大跃进”的理解。

材料四 我国宪法以国家根本法的形式,确立了中国特色社会主义道路、中国特色社会主义理论体系、中国特色社会主义制度的发展成果,反映了我国各族人民的共同意志和根本利益,成为历史新时期党和国家的中心工作、基本原则、重大方针、重要政策在国家法制上的最高体现。……我们要更加自觉地恪守宪法原则、弘扬宪法精神、履行宪法使命。

——2012年12月4日,习近平在首都各界纪念现行宪法公布施行30周年大会上的讲话

(4)概括材料四的核心思想。请用80年代以来我国法制建设的史实来印证这一思想。

材料一 建立普遍的、法的统治,树立至高无上的法律权威,是古希腊法治论的基本追求。苏格拉底誓死捍卫法律尊严的思想和行动,表达了他坚定的法律信仰。柏拉图晚年从人性的贪婪与自私、选避痛苦、追求快乐的角度出发,提出以法律对统治者加以约束。他说:“我现在要以法律的仆人这一术语来称呼那些通常被称为统治者的人。”……他把法治的有无提升到国家存亡兴衰的高度来认识,在西方政治思想的源头,权力已经被套上了法律的枷锁。

——孙季平《民主共和法治——古希腊罗马权力制约三大要义》

材料二 经过 1911 年的《中华民国临时政府组织大纲》、1912 年的《中华民国临时约法》、1913 年的又称“天坛宪草”的《中华民国宪法草案》、1914 年的又称“袁记约法”的《中华民国约法)》、1917 年的又称“民六宪草”的《中华民国宪法草案》、1919 年的又称“安福宪法”的《中华民国宪法草案》、1923 年的又称“贿选宪法”的《中华民国宪法》、1925 年的又称“段记宪法”的《中华民国宪法案》。中华民国不仅没有奠定和巩固五族共和、南北统一、民主宪政的政制框架,反而被国民党一党训政的党国体制所取而代之。

——张耀杰《民国初年的宪政挫折》

材料三 由于我国经历了漫长的封建社会,从历史上考察是缺乏法治文化传统和法律制度背景的。因此可以说在 1949 年新中国成立的时候法治建设的基础是非常薄弱的,法治建设面临着巨大的挑战……然而, 中国共产党领导中国政府和人民不畏艰辛,60 年来在法治建设方面取得了举世瞩目的成就……只要与我国的国情相结合,走中国特色的法治之路,就能克服法治建设的阻碍,实现“建设社会主义法治国家”的伟大目标。

——郭庆珠《新中国法治建设历程》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,概括说明古代希腊罗马为人类社会提供的法治精神。

(2)根据材料二并结合所学,概括中华民国宪法实践的命运并分析其原因。

(3)根据材料三并结合所学知识概括指出新中国成立前后、改革开放新时期在法律建设方面取得的主要成就。

(4)依据上述材料,概括我国法制不断发展完善的条件。

3 . 法律是人类文明进步的体现,法制建设是不断发展和完善的过程。阅读下列材料,回答问题。材料一秦简出现的单行法规名称已达三十多种,史载李悝著《法经》六篇,“商鞅受之,入相于秦”。秦律所载的法律条文数量之多,内容之丰,也是前所未见。秦简中的经济法规包括《田律》《厩苑律》《仓律》《金布律》《关市律》等一百多条律文。它们对秦代社会经济生活各方面进行广泛调整,使秦的经济迅速发展,国力日盛,巩固、确立并发展了封建制度。

——万方《浅谈秦的经济立法及其特点》

材料二在罗马法的发展史上,万民法成长和法学家活跃时期是罗马法律和法学空前繁荣昌盛时期。这一时期,内战停止,国土继续扩张,各地交通发展起来,人口流动加剧,民族人民之间联系加强,罗马的商业和手工业极兴盛,出现了许多新兴的大城市。商品经济的高度民主发展,使各民族人民的平等权利得到充分表现。所有这些不仅在客观上提供了建立统一法律的体系的要求,而且也为法律的发展和法学的繁荣提供了深厚的社会基础。同时,希腊哲学中的自然法思想也在罗马境内流行起来,它提出的理性、正义、诚实等理念为法律找到了一个更加高尚和神圣的目标。

——郭守兰《西方法文化史纲》

材料三

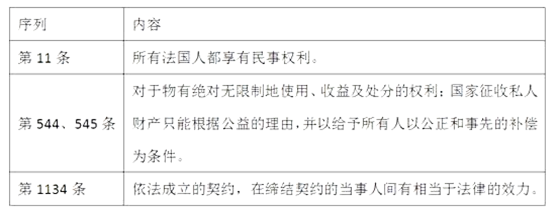

——《法国民法典》(1804年)

材料四中国经济法现代化实质上是中国经济法走向世界,与具有国际性和普遍性的现代化经济法相衔接或接轨的过程。考察西方现代经济法的特质并检视中国传统法文化,我们认为,中国经济法现代化必须立足于借鉴和移植西方现代经济法的制度规则和观念体系,这是因为:其一,中国经济法赖以存在和发展的经济体制与西方现代化的经济法在许多层面是具有共性的。其二,经济法现代化的重要特征难以在我国传统法文化中寻求发展的土壤。

——李昌麒、鲁篱《中国经济法现代化的若干思考》

(1)根据材料一归纳秦国经济立法的特点,并结合所学知识说明其发挥的积极作用。

(2)根据材料二概括影响罗马法律发展的因素。对比材料一、二并结合所学知识,指出二者法律理念的不同。

(3)材料三的法律条文体现了怎样的立法原则?结合所学知识说明法国法律走在西方前列的原因。

(4)根据材料四并结合所学知识,分析中国经济法与世界接轨的背景。综合上述材料,就法制建设与经济发展的关系谈谈你的看法。

4 . 民法是规定公民和法人的财产关系以及跟它相联系的人身非财产关系的各种法律。阅读材料,回答问题。

材料一中国古代并无现代意义的民法,编纂民法典之议始于19世纪末。1902年光绪帝下诏参酌外国法律,改订律例。1908年始编纂民法典,引进了西方民法典的立法理念和编纂方法,于1910年完成《大清民律草案》,但未及正式施行。

——摘编自《中国民法典草案建议稿》

(1)依据材料,概括《大清民律草案》的特点。结合所学知识,分析“编纂民法典之议始于19世纪末”的国内背景,并指出民法典“未及正式施行”的直接原因。

材料二1954~1956年,新中国着手起草第一部《民法典草案》。此后,由于发生“整风”“反右”等政治运动,民法典起草工作被迫中断。1962~1964年,虽完成《民法典草案(试拟稿)》,但因“四清运动”而中断。以上只是表面原因,关键原因则是不具备其赖以存在的经济社会条件。

——摘编自梁慧星《制定民法典的设想》等

(2)依据材料二,概括两次民法典起草工作中断的原因。结合所学知识,指出当时的“经济社会条件”。

材料三1979年,我国第三次起草民法典,但经济体制改革刚刚开始,条件还不具备。1985年,随着改革开放日益深入,民事生活越来越活跃,客观上迫切需要制定一部全面调整各种民事关系的基本法律,于是1986年颁布民法通则。

1992年邓小平南巡讲话,确定了改革开放的方向。随后,与之相适应的担保法、合同法等单行法相继制定。进入21世纪,中国经济与国际接轨,民法典的起草加快。2017年3月15日十二届全国人大五次会议通过《中华人民共和国民法总则》,并提出争取2020年形成统一的民法典。

——摘编自梁慧星《中国民法典编纂的几个问题》等

(3)依据材料三,归纳改革开放以来编纂民法典的基本历程。这一历程反映了怎样的特点?结合所学知识,谈谈我国推动形成统一民法典的有利因素。

材料 1978年12月,党的十一届三中全会果断地停止使用“以阶级斗争为纲”的口号,把党和国家工作的重点转移到社会主义现代化建设上来,提出发扬社会主义民主和健全社会主义法制,作出了实行改革开放的决策,开辟了改革开放和集中力量进行社会主义现代化建设的历史新时期此后随着国家政治生活、经济生活和文化生活发生的巨大变化,1978年宪法在许多方面已经同当时的情况和国家生活的需要不相适应1982年宪法的起草、制定,以党的十一届六中全会通过的《关于建国以来党的若干历史问题的决议》和党的十二大文件为重要依据。在宪法制定过程中,不仅在宪法修改委员会内充分发扬了民主,多次深入讨论,集思广益,而且多次广泛地征询了中央各部门国务院各部委以及各省、自治区、直辖市党政机关的意见,多次广泛征求了党外人士、各类专家的意见,并发动、组织亿万群众进行了长达4个月的全民讨论在宪法制定过程中,宪法修改委员会秘书处也非常注意收集各国的全套法典,当时仅宪法就收集了35个国家的。我国是个大国,人多,各地政治、经济、文化发展极不平衡。因此,1982年宪法在制定过程中,考虑到了各种不同情况,没有一刀切如关于劳动权,宪法草案最初只作了原则规定:“中华人民共和国公民都有劳动的权利和义务”。

——摘编自刘荣刚《1982年宪法的制定过程及其历史经验》

(1)根据材料并结合所学知识,概括1982年宪法制定的背景。

(2)根据材料,指出1982年宪法制定过程的特点,并结合所学知识说明其历史地位。

材料一 第一条 第二款……众议院人数和直接税税额均应按本联邦所辖各州的人口比例分配于各州,各州人口数目指自由人总数加上所有其他人口的3/5。自由人总数包括必须在一定年限内服役的人,但不包括未被征税的印第安人。

——节选自《美利坚合众国宪法》

材料二 改革开放开启时,邓小平同志就指出:“为了保障人民民主,必须加强法制。”党的十四大明确建立社会主义市场经济体制目标后,依法治国的要求更加迫切。顺应这一历史潮流,党的十五大把依法治国、建设社会主义法治国家作为治理国家的基本方略郑重提出,并把过去“建设社会主义法制国家”的提法改为“建设社会主义法治国家”,极其鲜明地突出了法治的理念。1999年,全国人大修改宪法,明确规定“实行依法治国,建设社会主义法治国家”。2012年党的十八大进一步强调,依法治国是党领导人民治理国家的基本方略,法治是治国理政的基本方式,要更加注重发挥法治在国家治理和社会管理中的作用,全面推进依法治国,加快建设社会主义法治国家。2013年党的十八届三中全会提出,“建设法治中国必须坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进,坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设”。2014年党的十八届四中全会通过了《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》,对全面推进依法治国作出重大部署,体现了党和国家对法治前所未有的重视和推动。

——摘编自高尚全《中国改革开放40年的经验和启示》

(1)依据材料一并结合所学知识,说明近代西方法律制度存在的局限性。

(2)根据材料二,概括中国依法治国理念发展演变的特点。

(3)根据材料二并结合所学知识,分析依法治国理念发展演变的历史背景

材料一 民国初年北京政府顺应工商界的要求,先后制订颁布了一系列经济法规。据不完全统计,在北京政府时期颁布的76项经济法规中,内容包括工商矿业、农林牧渔、交通运输、银行金融、权度、税则、经济社团等方面。张謇言:“当此各业幼稚之时,舍助长外,别无他策。而行此主义,则仍不外余向所主张之提倡、保护、奖励、补助,以生其利,监督制限,以防其害。”上述立法原则与经济政策导向在民初大体得到了遵循。后袁世凯时期,军阀派系争战不断,北京政府权威尽失,在经济法制体系建设方面乏善可陈,更遑论有长远规划与建设。

——摘编自张海鹏《中国近代通史》

材料二 1992年,我国提出建立社会主义市场经济体制,并以此作为改革目标。1993年修改宪法时,将1982年《宪法》第15条中“国家在社会主义公有制基础上实行计划经济”修改为“国家实行社会主义市场经济”。社会主义市场经济体制确立以后,“市场经济的发展亟需商事立法的规范,自九十年代以来,商事立法驶入高速行驶的快车道”,与市场经济密切相关的商事法律密集出台。经济法制建设的立法理念与市场经济观念高度契合,计划经济体制下的立法理念基本被挤出立法过程。加入WTO为我国经济融入全球化、经济法制与国际规则“接轨”,提供了前所未有的契机。世贸规则倒逼国内法制改革,我国立法机关和行政机关开展大规模修法和法规规章清理工作,涉及3000多部法律、法规和部门规章,19万件地方性法规、规章和规范性文件。

——摘编自陈甦《改革开放40年来我国经济体制与经济法制的互动发展》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括民国时期经济立法与1992年以后中国经济立法的异同,并分析民国初年经济立法的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析1992年以后中国经济立法的影响。

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈对当前中国经济立法的认识。

| A.全面推进依法治国的立法需要 |

| B.社会主义民主法制的不断健全 |

| C.公民民主权利未能得到基本保障 |

| D.社会主义市场经济体制日益成熟 |

| 文件 | 产生背景 | 主要内容 | 历史地位或评价 |

| 《共同纲领》 | ① | 确立中国历史上一个新型国家的架构 | 具有临时宪法性质 |

| 1954年宪法 | 我国向社会主义过渡全面展开 | ② | 我国第一部社会主义类型的宪法 |

| 1982年宪法 | 改革开放,加强民主法制建设,规定我国根本制度和根本任务 | 确定四项基本原则和改革开放的基本方针 | ③ |

| A.①解放战争胜利发展②正式确定人民代表大会制度③新时期治国安邦的总章程 |

| B.①新中国成立后②规定新民主主义的国家性质③社会主义法律体系形成 |

| C.①解放战争胜利发展②正式确定人民代表大会制度③社会主义法律体系形成 |

| D.①三大战役胜利②规定新民主主义的国家性质③新时期治国安邦的总章程 |

材料一 宋代一些地方实行乡约制度,其功能主要是扬善惩恶,制定规约进行道德教化,并建立民间组织和相关的赏罚制度。明清时期,宣讲“圣谕”成为乡约最重要的内容。当时,由地方官吏广泛推行乡约制度,设立乡约组织,每月召集百姓宣讲、教化。康熙九年颁布了乡约组织必须宣讲的《上谕十六条》,内容包含“重农桑以足衣食”“训子弟以禁非为”等。

——据杨开道《中国乡约制度》等

材料二 清末,时人认为“地方自治者,为今世界立国之基础……于救亡之事,至为切要”。1909年,清政府颁布《城镇乡地方自治章程》,地方自治大致按行政区划分城镇和乡两级,设立议事会为议决机关,议员由选民互选充任。

——据张海鹏主编《中国近代通史》

材料三 改革开放以来,城市基层管理体制发生很大变化。1990年,《中华人民共和国城市居民委员会组织法》颁布,扩大了居委会职能,居委会可根据需要自行设立各种工作委员会。随着越来越多的农村人口涌入城市,以及大量的“单位人”转变为“社会人”,“社区式管理”成为城市管理新的模式。2000年,《民政部关于在全国推进城市社区建设的意见》颁布,标志着社区建设成为城市基层社会管理的新方向。除街道办事处和居民委员会之外,社区还出现以业主委员会、物业管理公司以及社会非营利性公益组织为代表的新兴组织。通过居民会议议事协商和民主听证等形式,社区各类主体都可以平等参与社区公共事务和民主决策。

——以上材料摘编自朱汉国主编《当代中国社会史》等

(1)根据材料一并结合所学,概括宋代到明清时期乡约制度的变化,并说明乡约制度的积极作用。

(2)根据材料二并结合所学,简述清末城镇乡地方自治的历史背景。

(3)根据材料三并结合所学,阐述改革开放后城市基层管理体制的变化及其意义。