材料一 随着二战临近结束,美国同苏联的意识形态冲突日益显露。战后,美国有着明确的意识形态目标,霍普金斯表述过这一目标:“努力利用我们的外交力量,推进和鼓励民主政权在全世界建立。我们不应当害怕向世界表明我们的立场,即要求世界上的人民都享有建立一个真正民选政府的权利。”

——张小明《冷战及其遗产》

材料二 “中国外交必须坚持传统价值人与人的交往,国与国的交往,谁都不喜欢对方颐指气使、飞扬跋扈。中华文化崇尚和谐,以和为贵,与人为善,己所不欲、勿施于人等理念深深植根于中国人的精神中。在对外交往中,我们要更好体现平等相待、和而不同、诚信正义、立己达人等中华传统优秀文化价值,让世界感受到中国外交的胸怀和气度,给国际关系带来新风范、注入正能量。

——《人民日报》2014年12月3日

材料三 “中国梦外交”是习近平治国理政思想在外交战线上的体现,是党的十八大以来中国外交战线的指导思想,是新时期中国国内实力增强、政治文化进步的成果,是引领当下和未来中国走向世界的智慧。它开创了新时期中国外交的新格局,中国外交由被动向主动转变,由伴舞向领舞跨进。

——刘德林《“中国梦外交”的格局与智慧》

(1)据材料一,概括当时国际形势特征。结合所学知识,指出在该形势下,新中国制定了怎样的外交方针?面对美国武装干涉朝鲜内政,新中国做出了哪一决定?

(2)据材料二并结合所学知识,指出20世纪50年代,中国“坚持传统价值”、“崇尚和谐”而提出的外交原则,并概述在该原则指导下,新中国参与的国际会议及其贡献。

(3)据材料三并结合所学知识,列举“中国梦外交”在十八大后“向领舞跨进”的具体表现。

(4)综合上述材料,谈谈综合国力与外交间的关系。

一个外交官的回忆录1955年4月18日,由29个亚非国家政府首脑参加的亚非会议在印度尼西亚的万隆举行。4月19日,周总理在大会上发言,他预计的情况果然发生了。会议一开始,各国政府首脑就一个接一个地站起来发言,批评中国有侵略的野心。但周总理早有准备,他站起来发言,他庄严宣告,我们不是来万隆吵架的,而是希望找到大家能达成共识的地方,中国人民热爱和平,不愿打仗,亚非各国人民应该团结一致,建设自己的国家,反对殖民主义。

最难忘的一次是1963年12月到1964年了月兴随周总理和陈教元帅访问亚非欧十四国。除此以外,总理还另外访问了坦噶尼喀(Tanganyika,它与Zanzibar于1964年统一后成为坦桑尼亚)、巴基斯坦、尼泊尔、缅甸和罗马尼亚等国家。通过周总理和其他国家领导人的不懈努力,中国迅速突破了外交上受孤立的局面,越来越多的国家和新中国建立了外交关系。

1972年2月21日,尼克松总统及其随行人员到达北京机场。尼克松清楚地了解到1954年,美国国务卿杜勒斯在日内瓦明确规定美国官员不许和中国官员握手的历史,所以他下定决心在公开场合纠正这种不礼貌的行为,洗刷中国人心上的阴影。他指示整个代表团,包括他夫人,都留在专机里,一直到他走下舷梯,和东道主周恩来总理握过手后才能出来。我作为用总理的指定翻译,站在总理身后,目睹了这两位领导人之间的握手。

1990年4月28日,我和向同第三次回国休假。5月2日,我们应湖南省驻英国贸易代表的邀请,去湖南访问。我们去岳阳看了由英国软贷款建造的岳阳电站,并且同湖南的对外经济贸易官员多次会谈讨论如何促进湖南和英国的经贸关系。

——摘编自冀朝铸《从红墙翻译到外交官》

提取材料信息,说明上述材料对研究20世纪50年代以来的中国外交有哪些史料价值。

材料一 中国的抗战支援了苏联和美国的“先欧后亚”战略,使他们有可能集中力量在欧洲战场先战胜希特勒。在最后打败日本法西斯的战争中,中国人民更是起了不容抹杀的巨大作用。在这种情况下,盟国在最后战胜法西斯及对战后世界秩序的安排等重大国际事务上,没有中国的参加,是难以真正解决的。

——齐世荣 吴于廑《世界史 现代史下编》

(1)依据材料一和所学知识,说明二战后中国取得世界大国地位的原因,并概括中国世界大国地位的体现。

材料二 中华人民共和国外交政策的原则,为保障本国独立、自由和领土主权的完整,拥护国际的持久和平和各国人民间的友好合作,反对帝国主义的侵略政策和战争政策。

——《中国人民政治协商会议共同纲领》

(2)指出材料二反映的新中国的外交方针,并分析其实行的国内背景。

材料三 1955年4月24日,亚非会议举行最后一次全体会议,在《关于促进世界和平和合作的宣言》中提出了10项原则,这是和平共处五项原则的引申和发展。亚非会议是世界各国民族解放运动的里程碑。在万隆精神的鼓舞下,亚非国家汇成一股新型的政治潮流,为20世纪60年代不结盟运动的兴起奠定基础。

——张建华《世界现代史》

(3)依据材料三和所学知识,概括中国在万隆会议中作出的外交贡献;概括万隆会议对现代国际关系的影响。

材料四 20世纪70年代中国以加入政治性国际组织为重点,恢复在联合国的合法席位后,逐步加入联合国专门组织和附属组织,并与国际奥委会、欧共体等建立合作关系。20世纪80年代,中国参加国际经贸和科技组织的活动剧增,先后加入世界银行、国际货币基金组织、世界知识产权组织公约、亚洲开发银行等组织。中国还开始参加联合国裁军谈判会议,逐步签署了一系列裁军、军控文件和协议。

——据王逸舟《中国外交六十年》、王玲《世界各国参与国际组织的比较研究》等整理

(4)依据材料四,概括20世纪80年代以来中国参与国际组织活动有哪些新发展?结合所学知识,说明这些新发展的国际国内背景。

材料一 ……唯一摆脱困境(人们彼此妨害)的方式则是互相妥协。通过契约的方式建立国家,制定法律,调整人们之间的利益。”

——古希腊思想家伊壁鸠鲁

(1)结合材料一和所学知识,说明古希腊与古罗马是如何实践伊壁鸠鲁的主张的。

(2)近代欧美国家在确立民主制度的过程中也充分体现了妥协。请结合美、法两国的史实说明这一观点。

材料二 中国两千多年封建社会的政治斗争中强势的一方从来不懂得妥协退让,即便是对内部的改良力量也压制打压,直到那些疥癣之疾发展成为心腹之患,逼得在朝与在野的双方兵戎相见。以至于有人说我们的历史上只有成功的改朝换代,却鲜有成功的改良鼎新,国人可以向暴力屈服,却拙于制度创新。

——卢伟《懂得妥协很重要》

(3)概括材料二的观点。你是否赞同他的观点,结合新民主主义革命时期的史实说明。

材料三 我们的会晤是难得的。尽管我们中间存在着许多不同意见,但是这不应该影响向我们所具有的共同愿望。我们的会议应该对于我们的共同愿望有所表示,使它成为亚非历史值得珍贵的一页。同时,我们在这次会议中建立起来的接触应该继续保持,以便我们对于世界和平能够作出更大的贡献。

——摘自《周恩来万隆会议发言稿》

(4)结合所学知识指出材料三中与会各方要达成的“共同愿望”是什么?为此中方采取了怎样的妥协策略?

(5)综合上述材料,归纳妥协的积极作用。

材料一 毛泽东及其追随者……在心底里却是怀着民族主义的共产党人,熟知中国在过去一百年里遭受的灾难。他们像其它持各种不同信仰的中国人一样,急切地想要恢复中国在世界上的合法位置,争取自鸦片战争以来一直被剥夺的大国地位,并力图重振中华民族的自信心和自尊心。中共新政府从一开始就对西方列强采取了强硬的姿态,并清楚地表明它与在帝国主义炮艇面前卑躬屈膝的满清王朝和国民政府不同,不惧怕(美国为首的)西方列强。中华人民共和国初期主要的力量来源,是与苏联的紧密联系。

——徐中约《中国近代史》

材料二 对美开放反映了长期以来的战略发展变化,这些变化直接影响了北京的安全考虑。下述三点变化特别重要:(1)由于美军在越南的数量逐渐减少,美国在东亚地区的军事存在也相应缩减;(2)与此同时,苏联加紧在亚洲部署常规部队和核力量,直接威胁着中国的安全;(3)尼克松政府公开宣布不参与苏联强压中国的图谋,这是美国对中华人民共和国的安全与领土完整的一种心照不宣但极为重要的承认。北京不可能忽视如此重大的战略发展变化。在此情况下,摆脱文化大革命的那种孤立、仇外状态就几乎是不可避免的了。

——《剑桥中华人民共和国史>

(1)根据材料一并结合史实,说明建国初期新中国为重新振兴中华民族所做的外交努力。

(2)根据材料二,概括中国政府调整对美国政策的原因。

(3)结合以上材料,指出导致不同时期中美关系变化的根源。

材料一:“一边倒,是孙中山的四十年经验和共产党的事十八年经验教给我们的,深知欲达到胜利和巩固胜利,必须一边倒。”

——毛泽东《论人民民主与政》

(1)“一边倒”的含义是什么?对新中国有何意义?

材料 二:“我知道,在1954年那次会议时福斯特.杜勒斯拒绝同周恩来握手,使他深受侮辱。(1972年访问中国时)我走下阶梯时决心伸出我的手,一边向他走去,当我们的手相握时,一个时代结束了,另一个时代开始了。”

——《尼克松回忆录》

(2)“1954年那次会议”指哪次会议?会议的主题是什么?它对新中国有何意义?

(3)为什么杜勒斯(时任美国国务卿)当年拒绝同周恩来握手,而尼克松却“决心伸出我的手,一边向他走去”?

材料三:“事关紧要的不是一个国家(内部)的政治哲学,重要的是它对世界其他部分和对我们的政策。”

“过去我们有时候曾是敌人,今天我们也有巨大的分歧,使我们走到一起的,是超越这些分歧的共同利益,我们都必须把自己的国家生存放在首要地位。所以改善我们的关系是我们共同的愿望。”

——摘自尼克松访华时与毛泽东、周恩来的会谈纪要

(4)为什么改善中美关系也是中国的“愿望”?两国关系的改善对中国有何意义?

(5)在材料二、三、四中,中国和美国各自的外交政策都发生了很大的变化,这说明外交上应遵循的基本原则是什么?

材料一 清朝前期与周边国家大多建立了正式外交关系,即“宗藩”关系。鸦片战争前,清政府一直没有设置专管外事的机构,对外交涉事宜由礼部和理藩院兼管。

1844年,清廷在广州设立五口通商大臣,由两广总督兼任,管理一切对外交涉事件。

1861年,清政府设立总理衙门,为办洋务及外交事务而特设的中央机构。构造了近代外交机构的雏形。

1877年,应英国要求和两国交往的需要,清政府在英国设立使馆,郭嵩焘就任驻英国大使,迈出了创建使领制度和近代中国向外遣使的第一步。

1901年,依据《辛丑条约》,清政府设立外务部。成为完全意义上名副其实的外交机构,中国外交走向正规。民国初年,政府按照西方模式对外交机构进行了组织现代化和人事专门化改革。外交机构近代化的使命完成。

——据《中国近代外交制度的转型》整理

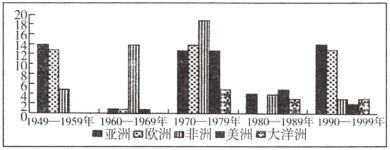

材料二 1949年至1999年世界各大洲与中国建立外交关系的国家数量统计示意图

材料三 1958年,戴高乐着力调整法国对外政策。他说:“美国人的政策有时表现得令人恼火,美国并不是欧洲的一部分。……自中华人民共和国成立以来,几乎整个中国都集合在中国政府之下,它是一个独立主权国家,(法国)必须直接听到中国的声音。”1963年10月,戴高乐授权前总理富尔携带他的亲笔信到中国,代表他同中国商谈两国关系。1964年1月27日,中法发表联合公报,宣布两国建立外交关系。

——摘编自张宏毅《现代国际关系发展史》

请回答:

(1)据材料一概括近代前期中国外交的变化,并结合所学知识,分析变化的原因。

(2)根据材料二以及所学知识,指出建国初期的外交成就及七十年代外交成绩突出的原因。

(3)据材料三和所学知识,概述中法建交的历史背景,并指出中法建交的意义。

材料一 这次会议是历史上第一次“在没有西方殖民国家的参加下,由渴望掌握自己命运的亚非国家举行的,它反映了占全世界人口一半以上的亚非人民的共同愿望和要求”,被后人誉为“首次被发展中国家宣布进行南南合作的会议”,其意义不仅体现于在现代国际关系史上翻开了新的一页,在新中国对外关系史上更是意义深远,由国务院总理兼外交部长周恩来率领的中国代表团通过此次会议,在非洲大陆打开了外交新局面。

——沐涛《再论现代中非关系》

材料二 当世界走进中国时,曾因地理条件所限,长期独立于世界而存在的中国,作出了激烈抵抗,历经鸦片战争、甲午战争、抗日战争、抗美援朝战争,才得以恢复并确保民族独立和国家主权。改革开放,让中国从拒绝世界,转为主动向世界开放。古老国度在不断适应国际化冲击的过程中,实现了经济高速发展和社会巨大进步,并因此思路越来越清晰,心态越来越平和。

——顾骏教授在上海大学的演讲《大国方略:中国怎样走向世界》

(1)材料一中的会议指的是什么会议?根据材料并结合20世纪50—70年代的史实,概括这次会议对新中国对外关系和现代国际关系的影响。

(2)阅读材料二,分别指出“世界走进中国”和“中国主动向世界开放”的开始标志。从政治角度概括改革开放后中国走向世界的具体表现。

材料一 中国共产党人是在20世纪的民族主义和反对帝国主义的气氛中成长起来的,它强调反对强权,与弱小、不发达的“农村”国家为伍,反对“城市”国家。

——吉尔伯特·罗兹曼《中国的现代化》

材料二 1972年2月21日晚,周恩来举行了欢迎尼克松的宴会。尼克松在祝酒词中说:“过去的一些时期我们曾是敌人。今天我们有巨大的分歧。使我们走到一起的,是我们有超过这些分歧的共同利益……虽然我们不能弥合我们之间的鸿沟,我们却能够设法搭一座桥,以便我们能够越过它进行会谈。”

——裴坚章《中华人民共和国外交史》

请回答:

(1)指出材料一作者的观点。支撑这一观点的典型事例是什么?结合新中国成立初期的国际形势说明作者观点的合理性。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明促成“有巨大的分歧”的中美两国“走到一起”的方式有何特点,并分析推动中美两国“走到一起”的主要因素。

材料一 早在两千多年前,中国人就跨过南海的万顷波溽,进入汹涌澎湃的印度洋,开辟了我国同亚非国家之间的海上航道。唐代,我国通过印度洋同非洲东海岸国家有了直接的交往。

唐宋时期,中外海上交通盛极一时。广州、泉州、杭州都是当时主要的国际贸易港口。阿拉伯大旅行家伊本·巴图塔访问我国时,称泉州为“世界最大港之一,或径称为世界唯一之最大港亦无不可也”。正是在海上贸易和友好交往不断发展的基础上,宋代,我国与东非海岸的桑给巴尔建立了中非历史上最早的外交关系。

——摘编自陈公元《中非历史上最早的外交关系》

材料二 (20世纪)50年代后期到60年代末,是中国同非洲国家友好关系发展的重要时期在这一时期,世界局势剧烈动荡,非洲民族独立运动空前高涨,中国坚持独立自主的原则,捍卫自己的主权和尊严,坚决支持非洲国家和人民争取和巩固民族独立、反对外来干涉、维护国家主权的正义斗争,并对他们所蠃得的民族独立热烈的祝贺与率先的承认,一批在1958年到1965年间独立的非洲国家,先后同我国建立了外交关系,这些国家是:北非的摩洛哥、阿尔及利亚、苏丹、突尼斯,西非的几内亚、加纳、马里、贝宁、毛里塔尼亚,东非的索马里、乌干达、肯尼亚、坦桑尼亚;中非的扎伊尔、布隆迪、中非共和国;南部非洲的赞比亚等18个非洲国家。

——摘编自唐同明《论20世纪60年代中非友好关系》

材料三 2018年9月3日至4日,中非合作论坛北京峰会在北京举行。《欧洲时报》3日发表社论,肯定了中非合作论坛成立18年来取得的成就,并认为中国援助非洲发展的成功经验值得他国借鉴。

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐宋时期中非关系的新发展及原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析20世纪60年代中非友好关系的发展带来的影响。

(3)综合上述材料并结合所学知识,归纳中非关系发展的成功经验。