材料 下表为某学者归纳的新中国成立以来外交大事(成就)简表(部分)。

| 时期 | 外交成就 |

| 20世纪50年代 | 1949年,人民政府确定独立自主的和平外交政策及其三大方针 1953年,周恩来访问印度、缅甸,提出“和平共处五项原则” 1955年,周恩来在万隆会议上提出“求同存异”方针 |

| 20世纪70年代 | 1971年,中美“乒乓外交” 1971年,中国恢复在联合国合法席位 1972年,中美两国关系开始正常化、中日建交 |

| 改革开放新时期 | 1991年,中国加入亚太经合组织 2008年,中国成功举办北京奥运会 2010年,中国成功举办上海世博会. |

——摘编自王巧荣主编《中华人民共和国外交史(1949—2019)》(第二版)

(1)根据材料并结合所学知识,分析新中国初期外交面临的国际形势。

(2)根据材料并结合所学知识,归纳推动新时期中国外交发展的主要因素。

材料一 第二次世界大战后初期,在东西对决、冷战尖锐的时期里,国际法的主题是“共处”,以维护国家独立存在和最低限度的国际秩序;从20世纪60年代开始,国际法的主题从“共处”变为“共合”——在国际关系各方面彼此合作、维持国际和平与安全,并增进国际经济安定与进步;后冷战时代的国际法被称之为“共进国际法”,最终目的是实现人类的共同繁荣。

——摘编自钱晓萍《略论二战后国际法的发展》

材料二 国际法是国家之间合意的产物。国家之间达成的价值共识是抽象与持久的“合意”,构成国际法发展进程中的重要变量……中国提出的“人类命运共同体”新外交思想,以及“共商、共建、共享、共赢”等新价值理念,通过不断的外交实践与努力,在全球范围内得到了越来越多的国际组织以及国家的接受。虽然,这些新价值理念还没有进入国际法层面的“制度化”阶段,但运用国际法律制度将这些理念制度化是推动其成为国家之间价值共识的必由之路,而这也是中国在国际法上的重要方略。承载着“人类命运共同体”之理想的“一带一路”倡议,逐步纳入国际法的制度化轨道。

——摘编自刘志云《价值共识、国际法与“一带一路”倡议的推进方略》

(1)根据材料一,分别指出二战后三个时期国际法的主题,并结合所学知识,说明每个主题出现的具体原因。

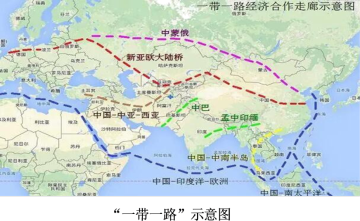

(2)根据材料二,指出中国对国际法发展的贡献,结合所学知识说明中国“一带一路”倡议提出的背景。

材料一 海上丝路主要繁荣于中唐到宋元时期,该路指从中国东南出海至太平洋,或经南海至印度洋到南亚、西亚及非洲的航路,唐以前海路一直是陆路的补充,但中唐以后陆路阻绝,加之经济重心南移、指南针发明及航海技术进步,海上丝路开始繁荣,超过并逐步取代了陆路。北宋、南宋采取更加开放的政策,非常重视商业和海外贸易,保证了海上丝路的持续兴旺。

——摘编自杨正位《丝绸之路的历史功能与当代启示》

材料二 世界多极化、经济全球化深入发展,世界各国越来越紧密地联系在一起,形成了你中有我、我中有你的局面。我国公民和企业走向海外的数量屡创新高。“一带一路”不是中国利益独享的地带,而是各国利益共享的地带。建设“一带一路”,充分彰显了中国敢于担当的精神风貌和互利共赢的合作态度,有助于我国同沿线国家一道,推动政治、经贸、人文、安全各领域合作再上新台阶,共同打造政治互信、经济融合和文化包容的利益共同体、命运共同体、责任共同体,真正使中国梦与世界梦交相辉映。

——人民日报2014年12月24日《“一带一路”:中国梦与世界梦的交汇桥梁》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐宋时期海上丝绸之路兴盛的原因。

(2)根据材料二及图,结合所学知识,指出中国政府提出“一带一路”倡议的历史依据及时代意义。

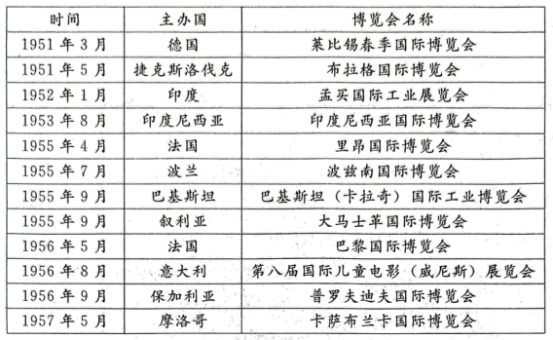

材料一 1951--1957年新中国参加国际展览活动概况表

——摘编自夏松涛《1951-1957年新中国参加国际展览活动的形象探析》

材料二 纵观中华人 民共和国成立至今,其外交思维与逻辑主要可划分为革命式外交、参与式外交和引领式外交--.这种历史转变不仅映射出对时代主题的研判发生着变化,也反映着中国作为一个发展中大国,正在以自身古典优秀国家间政治思想资源并伴以马克思主义国际观为指导,来对西方资本主义主导建立的国际事务话语机制进行着有益改造中华人民共和国成立至今,在独立自主前提下,在“和平共处五项原则”的基础上同世界所有国家开展正常外交这一原则始终未变。从中华人民共和国成立初期一段时间内的革命式外交到十八大以来新时代的引领式外交...始终以维护国家利益、捍卫主权独立与领土完整以及构建稳定有序的和谐世界为目的与宗旨。

——摘编自李博一 《百年变局下的中国外交话语:转型与重构》等

(1)根据材料-并结合所学知识,概括新中国参加国际展览活动的历史背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,评述新中国的外交思维与逻辑。

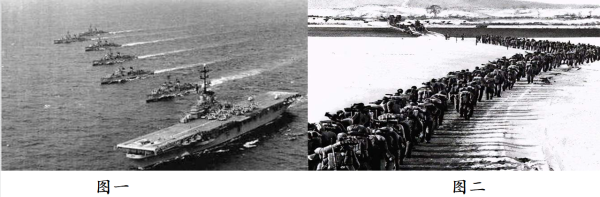

材料一

注:图一是1950年6月,美国第七舰队开进中国台湾海峡,干涉中国内政。

图二是1950年10月,中国人民志愿军“雄赳赳,气昂昂,跨过鸭绿江”。

材料二 以下材料节选自《中华人民共和国和美利坚合众国联合公报》(1972年2月28日)。

双方声明:

——中美两国关系走向正常化是符合所有国家的利益的;

——双方都希望减少国际军事冲突的危险;

——任何一方都不应该在亚洲一太平洋地区谋求霸权,每一方都反对任何其他国家或国家集团建立这种霸权的努力;

——任何一方都不准备代表任何第三方进行谈判,也不准备同对方达成针对其他国家的协议或谅解。……美国方面声明:美国认识到,在台湾海峡两边的所有中国人都认为只有一个中国,台湾是中国的一部分。美国政府对这一立场不提出异议。

材料三 当中国宣布进入中国特色社会主义新时代之时,2017年12月18日,白官网站发表了以“新时代的国家安全战略”为题的报道,美国也宣布进入一个“新时代”。相较于“冷战”结束以来几届政府的国家安全战略报告,这份报告在对华关系上变得消极许多。

中美关系已经转变为崛起大国与守成大国的关系,这一转变使中美关系面临的挑战更加严峻,但与此同时,中美关系也存在不少机遇。

——整理自刘建飞《新时代中国外交战略中的中美关系》

(1)根据上述材料,指出中美关系的变化趋势。

(2)根据材料并结合所学知识,分别归纳导致三个时期中美关系变化的原因。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈你对中美关系变化的认识。

材料一 中华人民共和国成立后,中国与西欧实际上处于冷战状态。那时,中国仅与瑞典、挪威、芬兰、丹麦和瑞士建立了外交关系。英国虽于1950年初宣布承认中华人民共和国,但直到1954,年才建立代办级外交关系。进入20世纪60年代后,随着中苏关系的破裂,欧共体的成立,中国开始与西欧国家尝试接触。1964年中国与法国大使级外交关系的建立,使中国与西欧关系取得了重大突破。进入20世纪70年代后,随着中美关系的改善,中欧关系揭开了历史新篇章。许多西欧国家相继与中国建交。1975年,中国与欧洲经济共同体正式建立外交关系,从此中欧关系进入历史新阶段。

——摘编自张林初《中欧关系七十年回顾与展望》

材料二1992年中共十四大以来,中欧关系进入了前所未有的发展阶段。中欧建立了全方位的合作伙伴关系,具有很多互利共赢的合作面。在处理与欧洲关系中中国越来越自信,中欧关系也越来越平等和成熟。改革开放之初欧洲确实方方面面都比我们要发达和先进,而现在中国在经济、社会、科技、教育、文化等方面的发展并不都亚于欧洲。尤其是在电子化、网络化和数据化方面,中国也乘上了新一轮发展的直通车。

——据石晶《从两大阵营到全方位的合作伙伴中欧关系的历史演变与治理之道》整理

(1)根据材料一并结合所学知识,概括20世纪50——70年代中欧关系的演变,并指出这一时期影响中欧关系的主要因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出中共十四大以来中欧关系的特点,并分析其意义。

材料一 20世纪70年代前期,英国首相希思对英国的大西洋联盟政策进行了重大调整。他试图以英美“天然关系”取代英美“特殊关系”,以利英国加入欧共体,并以此为契机积极推动欧共体发展为独立实体,通过建构平衡的欧美关系令英国“两头受益”。由于这一时期美欧关系日趋紧张以及美国对维护其联盟霸主地位的坚定决心和尼克松一基辛格外交管理方式发生巨大变化等原因,希思虽成功引领英国加入欧共体,却在两次“尼克松冲击波”“欧洲年”与中东危机等一系列重大事件上与美国发生冲突。受困于对美国的全方位依赖,希思最终不得不进行战略撤退,英美“特殊关系”得以再度复兴。“天然关系”是一种极具灵活性与弹性色彩的实用主义外交政策,它反映出一个中等强国振兴国家的强烈愿望与努力。

——摘编自梁军《爱德华·希思对大西洋联盟政策的调整与英美关系重构》

材料二 中华人民共和国成立后,外交战略呈现出“不变”与“变”的交织,下表列举了中国外交战略演变的四个阶段。

| 世界政治格局演变 | 中国的外交战略 | |||

| 阶段 | 目标 | 表现 | ||

| 美苏争锋,两极格局逐渐形成 | → | 第一阶段.20世纪50年代 | 联苏反美 | “另起炉灶”“一边倒”“打扫干净屋子再请客”“和平共处五.项原则”等 |

| 新兴力量崛起,多极化趋势显现 | → | 第二阶段20世纪60年代 | 反苏反美 | “两个拳头打人(反美反苏)” |

| 新兴力量发展,多极化趋势加强 | → | 第三阶段20世纪70年代 | 联美遏苏 | “一条线(从美国到日本等国),一大片(线外国家)” |

| 两极格局结束,“一超多强”局面形成 | → | 第四阶段20世纪80年代至今 | 反对霸权主义,维护世界和平等 | 奉行不结盟政策、全面对外开放等 |

——摘编自谢益显《中国当代外交史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括20世纪70年代英美关系的变化,并简评英国构建英美“天然关系”的努力。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,归纳现代中国外交战略的“不变”与“变”,并说明“变”的主要依据。

材料 1964年,周恩来总理在访问亚非14国期间正式提出《中国对外经济技术援助的八项原则》,推动中国的对外援助进入全面发展阶段。在该原则指引下,中国在继续保持意识形态领域援助力度的同时,努力扩大对非洲等新兴民族独立国家的援助。举世瞩目的坦赞铁路是这一时期中国最重要的援建项目,是在毛泽东、周恩来、刘少奇等老一辈无产阶级革命家亲自决策和指导下倾全国之力的世纪工程,更是中国在国际发展领域践行援外八项原则最生动的典范。

在改革开放后的30多年间,中国的对外援助在重新确立南南合作基本性质,并且继承发展《中国对外经济技术援助的八项原则》精神内核的基础上,紧紧把握"改革"的时代主题,一方面破除计划体制的长期严重束缚,在社会主义市场经济条件下不断推进自身体制机制的市场化改革;另一方面,把服务外交与服务国家经济建设和改革开放大局紧密结合,促进对外援助与双向贸易、双向投资和"走出去"战略的深度融合发展,为中国特色的对外援助模式增加了全新的时代内涵。

——摘编自俞子荣《不平凡的探索与成就——中国对外援助70年》

根据材料并结合所学知识,对60年代以来政府对外援助的变化做简要阐释。

材料一 “我对美国资本主义的展望是:如果它不能在最近恢复昔日繁荣,它不是受一番巨大的修改(如计划经济等),就是要根本坍台,把地盘让位给一个新兴社会!”

——《东方杂志》(1933年)

“不首先改革现存的经济制度,不消去这一些的冲突与矛盾的根源……而要期待健全的复兴,那只能是痴人说梦。”

——《东方杂志》(1934年)

材料二 1945年4月,罗斯福总统逝世,重庆各界举行各种悼念活动。中国共产党机关报《新华日报》也发表了题为《民主巨星的陨落一一悼罗斯福总统之丧》的社论,指出“他(罗斯福)用大无畏的精神推行新政……度过了危机,安定了国民生活”。

材料三 新中国成立后,罗斯福新政从中学历史教科书中消失……1982年,罗斯福新政首次作为一个约定俗成的历史概念被写入高中历史教科书。此后,罗斯福新政成为中学历史教科书重要的学习主题之一。

——据杨梅《“时空”坐标中的罗斯福新政》

(1)20世纪30年代,中国政论界对罗斯福新政多持怀疑或否定的态度。根据材料一并结合所学知识,简述这一态度产生的国际背景。

(2)有学者认为,20世纪40年代中国政论界对罗斯福新政的认识更为客观、全面。阅读材料二并结合所学知识,分析其原因。

(3)阅读材料三,新中国成立后罗斯福新政从中学历史教科书中消失,为什么?1982年以后罗斯福新政成为中学历史教科书重要学习主题的原因有哪些?

材料一 第一次世界大战后由战胜国构建的帝国主义重新分割世界、维护战胜国利益和维持战后和平的凡尔赛—华盛顿体系,是第一个涵盖全球主要大国的多极体系。它呈现的是以英、法为代表的西欧、美国、日本、苏联等国际行为体为代表的多极结构,并留有欧洲大国均势的痕迹。

第二次世界大战中后期,美英苏三大国经过一系列重大的国际会议与会晤……史称雅尔塔体系。是大同盟内部相互妥协(或者说“合作”)的产物,具有重要的历史进步性,也带有大国强权政治的深深烙印。它建立在美、苏战时军事实力均势的基础之上,是美英苏三大国出于对各自利益的现实考虑和对战后世界安排的长远打算,在进行了长期的讨价还价之后达成的政治交易。

——徐蓝《20世纪国际格局的演变—一种宏观论述》

材料二 冷战结束后中国外交主要成就简表

| 时间 | 外交成就 |

| 1991年 | 1991年中国作为主权国家加入APEC。2001年10月,亚太经合组织第九次领导人非正式会议在上海举行。 |

| 2001年 | 中、俄、哈、吉、塔五国,加上乌兹别克斯坦六国成立“上海合作组织”。 |

| 2001年 | 加入世界贸易组织,中国成为世界上最重要的国际性贸易组织的成员。 |

| 2013年 | 习近平主席出访美国时提出,构建新型大国外交关系,即“不冲突、不对抗,相互尊重,合作共赢”。 |

| 2015年 | 习近平主席在第70届联合国大会,并发表题为《携手构建合作共赢新伙伴同心打造人类命运共同体》的重要讲话,推动构建人类命运共同体。 |

——摘编自全国干部培训教材《全面推进中国特色大国外交》

(1)根据材料一并结合所学知识,比较两次世界大战后建立的国际体系的异同。

(2)根据材料二分析世纪之交中国外交特点,并结合所学知识分析其对国际格局影响