1 . 中唐以来,唐政府始则禁用铜器,以谋增加钱的数量;继则维持绢帛的货币地位,以谋补助钱的不足;再则限制蓄钱,以谋钱流通于市。这些举措旨在

| A.满足商业发展的需求 | B.放松重农抑商政策的实施 |

| C.推动货币制度的改革 | D.挽救日渐凋敝的社会经济 |

您最近一年使用:0次

2022-01-13更新

|

398次组卷

|

7卷引用:安徽省安庆市怀宁县第二中学2022届高三上学期期末考试历史试题

名校

2 . 隋炀帝营建洛阳城,宫城对应着天上的紫薇垣,“贯都”的“洛水”象征着银河,强调了洛阳“天下之中”的地位。唐长安宫城的设计象征着北极星,皇城中的百官衙署则象征“众星”而“共之”。这反映了隋唐时期

| A.都城布局凸显皇权色彩 | B.天人合一理念决定建筑设计 |

| C.天文学取得突破性发展 | D.城市的政治功能进一步增强 |

您最近一年使用:0次

2022-01-11更新

|

258次组卷

|

5卷引用:安徽省淮北市2022届高三一模历史试题

安徽省淮北市2022届高三一模历史试题(已下线)经济篇命题情境07都城-【小切口大历史】备战高考历史命题情境分类强化训练河南省鹤壁市高中2023届高三上学期期末达标历史试题河南省驻马店市上蔡第一高级中学2023届高三下学期开学考试(创新班)历史试题湖南省岳阳市2024届高三9月月考历史试题

名校

3 . 《云麓漫钞》中记载,宋金议和后,南宋朝廷认为“边患”消弭,便着力发展内部经济,“务与民休息,禁网疏阔,富家巨室,竟造房廊,赁金日增”。这深层次反映了

| A.民众生活幸福指数高 | B.南宋租赁经济盛行 |

| C.经济再发展资金不足 | D.经济重心南移完成 |

您最近一年使用:0次

2022-01-11更新

|

92次组卷

|

20卷引用:【校级联考】安徽省六安市毛坦厂中学、金安高级中学2019届高三上学期10月联考历史试题

【校级联考】安徽省六安市毛坦厂中学、金安高级中学2019届高三上学期10月联考历史试题江西省吉安一中、九江一中等八所重点中学2018届高三4月联考文综-历史试题2018年湖北省高考历史仿真模拟训练(二)【全国百强校】广东省中山市第一中学2019届高三上学期第二次统测历史试题【全国百强校】黑龙江省哈尔滨市第六中学2019届高三10月月考历史试题湖北省黄梅县国际育才高级中学2019届高三上学期期中考试历史试卷【市级联考】广东省珠海市2018届高三下学期二模文科综合历史试题陕西省西安中学2019年高三上学期期中考历史试题湖南省长沙市雅礼中学2020届高三上学期月考(二)历史试题山东省潍坊高密市2020届高三模拟(一)历史试题重庆市第一中学2021届高三上学期第二次月考历史试题湖北省恩施市第一中学2022届高三下学期新高考模拟(一)历史试题专题三考点06辽宋夏金政权的并立与元朝的统一A卷-纲要上-新高考历史高频考点专项练习2019-2020学年人教2019版必修中外历史纲要(上)《 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一》单元测验题江西省上饶市余干县黄金埠中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题广东省梅州市三校(蕉岭中学、虎山中学、平远中学)2021-2022学年高二11月联考历史试题云南省普洱市西盟县第一中学2021-2022学年高一12月月考历史试题广东省韶关市武江区北江实验学校2021-2022学年高一上学期第二次月考历史试题云南省玉溪市江川区第一中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题江苏省宿迁青华中学2023-2024学年高一上学期期中历史试题

名校

4 . 阅读材料,完成下列要求。

从材料中提取两条或两条以上信息,围绕中国古代人口迁移拟定一个论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据。)

材料

| 朝代 | 人口迁移史实 |

| 秦朝 | “徙天下富豪于咸阳”,移民十万戍五原、云中和五岭地区。 |

| 西汉 | 移民充实关中,对河套地区、河西走廊,青海及新疆中部屯垦移民。 |

| 东汉末年 | 黄河中下游人民向南迁至长江流域或向北迁至长城沿线甚至辽东。 |

| 三国时期 | 招抚流民,发展屯垦﹐并尽量从境外招收,劫掳人口,充实劳动力。 |

| 两晋南北朝 | 黄河流域广大人民被迫大规模迁移至江淮流域。 |

| 唐朝中后期 | 安史之乱爆发,人口南迁大潮继续,南方人口规模第一次等同北方。 |

| 两宋 | 黄河流域大量居民向长江流域迁移。 |

| 元朝 | 长江中下游地区居民为躲避战乱大量向珠江流域迁徙。 |

| 明朝 | 徙江南百姓于凤阳,迁山东民众于河北,徙沙漠遗民屯田北平附近,徙江西农民于云南湖广等。明初为了巩固边防,还组织了大规模的移民屯垦戍边。 |

| 清朝 | 因大陆人口压力增大,设“招垦局”,从而引起对台移民的高潮。 |

——据葛剑雄《中国人口发展史》等整理

从材料中提取两条或两条以上信息,围绕中国古代人口迁移拟定一个论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据。)

您最近一年使用:0次

2022-01-08更新

|

332次组卷

|

4卷引用:安徽省示范高中2022届高三上学期冬季联赛文综历史试题

名校

5 . 春秋战国至秦汉,关中平原曾修郑国渠、漕渠等水利工程,《史记》记载:“关中膏壤沃野千里”,然宋以来关中平原鲜有新修灌渠,原有灌渠也多荒废无用。该变化反映了

| A.政治中心南移影响水利工程建设 | B.黄河流域灾害频发破坏性较大 |

| C.经济格局的变动影响了区域发展 | D.商品经济发展冲击了小农经济 |

您最近一年使用:0次

2022-01-08更新

|

313次组卷

|

8卷引用:安徽省合肥一六八中学2022届高三高考冲刺文综历史试题

名校

6 . 明末,松江府华亭县有6市16镇,上海县有11市11镇,苏州府吴县有1市6镇,长洲县有5市4镇,昆山县4市6镇,常熟县9市5镇,嘉定县9市6镇,太仓县10市4镇。这些市镇大都傍水而立,周围为棉花、蚕桑、粮食产地,市镇之间间距小,密度较大。明末江南市镇的兴盛

| A.是区域经济发展的结果 | B.受到经济重心南移影响 |

| C.得益于国家力量的支持 | D.源于水运交通业的发达 |

您最近一年使用:0次

2022-01-07更新

|

182次组卷

|

7卷引用:安徽省高考联盟2022届高三1月调研考试文综历史试题

安徽省高考联盟2022届高三1月调研考试文综历史试题湖北省华大新高考联盟2022届高三1月教学质量测评文综历史试题(已下线)04 从《2021年中国城市竞争力报告》看中国古代经济重心的南移 (对点练)-2022年高考历史热点预测云南曲靖天人高级中学2024届高三上学期适应性月考(二)历史试题陕西省咸阳市高新一中2024届高三上学期周末质量检测(3)历史试题黑龙江省大庆铁人中学2021-2022学年高一下学期开学考试历史试题江西省丰城市第九中学2021-2022学年高二(日新班)上学期期末历史试题

名校

7 . 学者余英时指出,“一个社会在某——时代的思想取向基本上支配着它的成员的整体行动”。如果清代考据家的“存异”取向本是儒学传统里的可有之境,那么我们就不能将这种“存异”的选择简单地理解为不问世事。材料反映出清代

| A.世人力图冲破传统思想束缚 | B.崇尚文化的社会氛围浓厚 |

| C.士人价值与商业文化相抵拒 | D.经世致用的思想影响广泛 |

您最近一年使用:0次

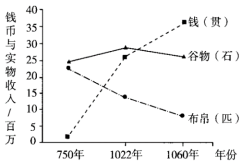

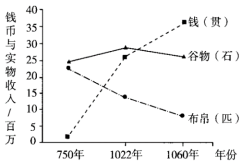

8 . 如图为唐宋政府钱币与实物收入数量变化统计图,这一变化

| A.导致了宋朝政府发行飞钱 | B.反映了商品经济快速发展 |

| C.促进了唐宋铜钱体系变革 | D.冲击了小农经济主体地位 |

您最近一年使用:0次

2021-12-20更新

|

280次组卷

|

4卷引用:安徽省六安市裕安区新安中学2023届高三上学期第三次月考历史试题

名校

9 . 宋太祖在其登基之年便颁布了中国历史上首部商税法律,规定地方“无得擅改更增损及创收”,同时规定上至州县下到市镇,都要设置官员监督征税,对偷税、漏税、不缴纳的商户采取严厉的惩罚措施。据此可知,该法律

| A.促进了北宋商品经济的发展 | B.增加了北宋商人的赋税负担 |

| C.削弱了地方擅权的经济基础 | D.改变了传统的重农抑商政策 |

您最近一年使用:0次

2021-12-18更新

|

105次组卷

|

14卷引用:安徽省合肥市第九中学2022届高三上学期第一次阶段测验历史试题

安徽省合肥市第九中学2022届高三上学期第一次阶段测验历史试题黑龙江省大庆铁人中学2022届高三上学期开学考试历史试题河南省全国百强校领军考试2020-2021学年高二下学期期末联考历史试题福建省三明市宁化第一中学2021-2022学年高二上学期第一次阶段考试历史试题福建省莆田第二十四中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题(闯关B卷)江苏省无锡市太湖高级中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题黑龙江省大庆市肇州中学2021-2022学年高二上学期第二次月考历史试题湖南省部分校2021-2022学年高二12月联考历史试题广东省惠州市惠州一中实验学校2021-2022学年高二上学期期中考试历史试题云南省临沧市沧源佤族自治县民族中学2021-2022学年高二上学期期末历史试题河南省灵宝市第五高级中学2021-2022学年高二下学期第一次月考历史试题江西省南昌市八一中学2021-2022学年高二下学期复学摸底考试历史试题新疆昌吉州行知学校2022-2023学年高二上学期第一次线上月考历史试题云南省保山市腾冲市第八中学2023-2024学年高二上学期期中历史试题

10 . 《汉书》记载:“今法律贱商人,商人已富贵;尊农夫,农夫已贱矣”。这段话表明当时

①统治者推行重农抑商政策

②商人经济地位比较高,受歧视压制的现象开始转变

③封建社会地主阶级剥削农民的本质

④农民的政治地位处在社会最底层

①统治者推行重农抑商政策

②商人经济地位比较高,受歧视压制的现象开始转变

③封建社会地主阶级剥削农民的本质

④农民的政治地位处在社会最底层

| A.①② | B.②③ | C.①③ | D.①④ |

您最近一年使用:0次

2021-12-14更新

|

77次组卷

|

3卷引用:安徽省合肥市肥东县综合高中2022届高三上学期期中考试历史试题