| A.打破了官营手工业的垄断地位 |

| B.促进了民营手工业发展 |

| C.限制了资本主义萌芽的发展 |

| D.有利于小农经济的巩固 |

| A.政府在官矿优先的前提下允许公私兼营 |

| B.民营矿业可私自铸币以补充市场需求 |

| C.市场上铸币金属的增多导致税制紊乱 |

| D.私营矿业中出现了雇佣与被雇佣的关系 |

①清朝江南地区的丝织业十分发达

②丝绸是当时东西方贸易的重要商品

③中国已经卷入资本主义世界市场

④国内区域间长途贩运贸易已经形成

| A.①②③ |

| B.②③④ |

| C.①②④ |

| D.①③④ |

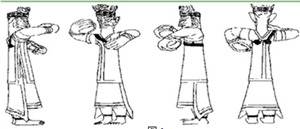

| A.从侧面反映了巴蜀服饰文化的多样性 |

| B.进一步印证了中华文明源流的多元性 |

| C.此图可作为研究巴蜀文化第一手史料 |

| D.解决了史学界对巴蜀文化的诸多质疑 |

| A.北宋的餐饮行业受政府的有效管理 |

| B.专卖制度是北宋政府的增收途径 |

| C.脚店的规模和经营水平都不及正店 |

| D.饮酒之风在北宋发展得日益壮大 |

材料一 公元前139年,汉武帝派张骞出使西域,使中国了解了西域人的政治和军事情况,同时还带回大量有商业价值的信息。此后,汉武帝发动了一系列战争,打击了匈奴的势力,使亚洲中部地区恢复了和平。随着古典帝国的扩张,商人和旅行者建立了广大的商业网络通道,在这些商路上交换的最主要的商品是来自中国的高质量的丝绸,历史学家把这些商路统称为丝绸之路。对商人和他们的商品来说,丝绸之路就是令人瞩目的高速公路;另外,商人、传教士和其他一些旅行者,带着他们的信仰、价值观念和宗教信念来到远方。

材料二 贸易与城市化的发展使唐宋时期的中国成为一个繁荣的、国际性的社会。商人取道海路和陆路前来中国从事贸易。东南亚岛屿的香料、越南的翠鸟羽毛和玳瑁、印度的珍珠和香料、中亚的马匹和甜瓜,以及其他各种各样的产品被运送到中国。在中亚、东南亚、印度、波斯和东非的港口城市,富商和统治者身着中国的丝绸,餐桌上摆放着中国瓷器。中国经济在唐宋时期的快速增长就这样促进了整个东半球大部分地区贸易和经济的增长。

——以上材料摘编自【美】杰里·本特利等《新全球史》

完成下列要求:

(1)据材料一并结合所学知识,分析汉代丝绸之路开辟的条件,并概括出丝绸之路上东西方文明交流的内容。

(2)据材料二,分析唐宋经济繁荣的原因。这一时期对外贸易通道及输出商品与汉朝相比有何新变化?

(3)综合上述材料,简要说明丝绸之路上东西方文明交流的特征及其影响。

材料一 到了16世纪,儒家传统的“重农轻商”的价值观开始松动,因为这一时期商业的发展和商人经济实力的增强,在社会与文化方面开疆辟土,从而对传统的儒家价值形成了前所未有的严重挑战。商人不再仅仅对士的价值体系一味地“附庸风雅”,而是通过所谓的士商“异业同道”,使儒家的“道”获得了新的意义。儒家价值在商人中间仍然得到尊重,并且受到有力的维护。从“儒贾”在明清时期的出现,以及由“儒贾”所代表的商人价值取向等方面来看,不难发现明清时期的中国商人们并非是要摆脱或挑战儒家既有的价值,而是努力地要使自己“获取利益”的行为符合儒家的道德标准、伦理规范、价值体系,以便名利双收。

——摘编自余英时《中国近世宗教伦理与商人精神》

材料二 近代以降,“士农工商”的金字塔状的社会等级结构初步被打破,社会阶层之间的流动加剧。19世纪末20世纪初的这十几年,一个新兴的特殊的社会群体——近代市民群体开始产生和发展起来。市民群体是指近代城市社会结构中具有共同的利益和价值取向,与近代资本主义生产关系密切相关的市民所组成的集合体,主要包括工商业者(来源有近代外资企业的买办、新式商人、新式知识分子)自由职业者、学生和小业主等,他们构成了近代城市社会阶层体系。在清末民初之际,市民群体的发展经历了三个历史阶段,即1895-1905年、1905-1911年、1911-1920年。

——摘编自程蕾《中国近代社会群体变迁研究》

(1)根据材料一,归纳概括“儒贾”在明清时期出现的历史背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明中国近代社会群体的变化及其影响。

材料 文明是有结构的。任何一种文明,都有三部分组成:方式、精神和价值。方式涵盖了经济生活方式、家庭结构方式、社会组织方式、身份认同方式、政治管理方式等方面。价值就是一个民族的核心信仰。精神表现为人本精神、现实精神和艺术精神。价值外化,就表现为精神。精神落实,就表现为方式。方式其表,精神居中,价值是内核,“是为文明素”。

——据易中天《文明的意志与中华的位置》

根据材料和所学知识,围绕“文明的结构”自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据)

| A.私商取代官商成为商人的主体 |

| B.商业贸易繁荣推动了文化重心转移 |

| C.货币体系转向为以银本位为主 |

| D.商业空前繁荣影响了士大夫的认知 |

| A.深刻揭示了吴国灭亡的根源 |

| B.反映了战国时期诸侯国之间的关系 |

| C.材料不可信,吴人不可能衣豹裘、狐裘 |

| D.有助于研究古代江南地区纺织业的发展情况 |