材料一 五亩之宅,树墙下以桑,匹妇蚕之,则老者足以衣帛矣。

——《孟子尽心上》

凡市,以日午击鼓三百声,而众以会;日入前七刻,击钲三百声,而众以散。

——《唐六典》

宋代的“市”自大街至诸小巷,大小铺席连门俱是,即无空虚之屋,每日凌晨,两街巷门上行百市,买卖热闹。都城之夜市,酒楼极繁华处也人物嘈杂,灯火照天,每至四鼓罢……

——吴自牧《梦良录》

材料二 在明代,特别是中叶以后……大小商人的数目迅速增长,江南、东南沿海和运河沿岸地区尤为商贾聚集之处。市场上的商品种类为数繁多,几乎任何东西都可能出现在市场之上。不过,从远途贩运的角度来看,除属于国家专控商品的盐和茶之外,流通量和交易额最大的商品是粮食、棉花、棉布、丝和丝织品。

——朱绍侯、龚留柱《中国古代史教程》

材料三 上海开埠后,“洋布大行,价才当梭布(土布)三分之一。吾村专以纺织为业,近闻已无纱可纺。松、太布市,消减大半”。

——李侃等《中国近代史》

材料四 从19世纪40年代开始,中国丝、茶的出口额迅速增长。茶的出口由1843年的1300多万斤增加到1855年的8400万斤;丝的出口从1843年的1000多包增加到1855年的56000多包。由于丝、茶等农产品的大量出口,一些地区的农民放弃粮食生产转而种桑植茶。

——李侃等《中国近代史》

请回答:

(1)材料一反映出的经营形态的最主要特点是什么?宋与唐比,市场发展的有何突破?

(2)据材料二简述明代市场有何新发展。

(3)据材料三,概括近代中国市场出现的新现象

(4)据材料四,说明近代中国市场出现的这些新现象反映了近代中国的经济结构发生了怎样的变化。

材料一 汉代的海上丝绸之路从今天广东出发,可达东南亚和南亚。汉在徐闻县南七里(今广东徐闻县),置左右侯官管理。汉武帝时有外国使者来进献,汉武帝派译长带上黄金和丝绸出海,到这些国家交换明珠、璧琉璃、奇石、异物。

两宋的海上丝绸之路从泉州和广州等地南下,可达东南亚和南亚,通过今波斯湾、红海至欧洲,也可至非洲东海岸,除主干道外,还有许多支线。两宋先后在广州、泉州、明州、杭州、密州等12处设有市舶司,专司外商货物税,还制定市舶条款或市舶法,不许官员权贵经营海外贸易、买舶商货物。进出口货物达400多种,进口商品有香料、珍珠、象牙、药材等,主要出口纺织品、金属及其制品、陶瓷品、茶叶等商品,外贸分官营与私营,以后者为主。

——摘编自齐涛《中国古代经济史》

材料二 工业革命推动资本主义世界市场基本形成。随着英国世界殖民霸主地位的确立,广阔的殖民地为其带来巨大的市场和商业利润,工场手工业不能满足市场的需要,在18世纪下半期以蒸汽机应用为标志的工业革命兴起了。机器大生产的产品远远超出国内市场的容量,需要更广阔的国际市场,工厂生产需要的原料多来自世界各地,同时工业革命也为工业资产阶级提供了便捷的交通手段及轰开落后地区大门的坚船利炮。在工业革命推动下,资产阶级的全球扩张把整个世界联系为一个整体。马克思在《共产党宣言》中这样描述资产阶级,由于一切生产工具的迅速改进,由于交通的极其便利,把一切民族甚至最野蛮的民族都卷进文明中来了。它的商品的低廉价格,是它用来摧毁一切万里长城,征服最野蛮、最顽强抵抗的仇外心理的重炮。

——何兰《资本主义世界市场的形成及殖民体系研究》

(1)根据材料一,概括海上丝绸之路的历史变化的特点。

(2)综合上述材料并结合所学知识,从市场规模、形成方式、主导国家、商品类型和市场作用等方面分析中国古代丝路架构的市场与19世纪中期的世界市场的区别。

材料一 棉花种植,最早出现在公元前5—4千年的印度河流域文明中。在棉花传入中国之前,中国只有可供充填枕褥的木棉,没有可以织布的棉花。一般认为棉花是从南北两路向中原传布的。南路最早出现棉花的地区是海南和澜沧江流域,之后传到闽、粤、川等地区;北路始于西北地区。宋元之际,棉花从南北两路传布到长江和黄河流域广大地区。到13世纪,北路棉花已传到陕西渭水流域。唐宋以后,人们越来越看出棉花作为絮衬和纷织原料的优越性。《农书》说棉花是“比之桑蚕,无采养之劳,有必收之效。免绩缉之功,得御寒之益,可谓不麻而布,不茧而絮”,“又兼代毡毯之用,以补衣褐之费”。元以后的历代统治者都极力征收棉花棉布,出版植棉技术书籍,劝民植棉。到了明代,棉花已超过丝、麻、毛,成为主要的纺织原料,“榨布寸土皆有”,“织机十室必有”。

——摘编自于峻极《棉花加工工业发展历史》等

材料二 鸦片战争前,中国的棉花和棉布不仅自给,还输出到欧洲、美洲、日本和东南亚地区。美国商人到中国来贩运货物,以土布为主,不仅销到美国,还转销到中、南美洲乃至西欧。19世纪初30年间,从广州运出的土布平均每年在100万匹以上,最多的一年(1819年)曾经达到330多万匹。英国也曾经大量销用中国土布。而两次鸦片战争后,“中国进口洋布每年约1500万匹,值银3000万两,岁进口之纱,至位银1350万两”。1871—1873年洋纱进口3.7万公担,到1909—1911年增长到132万公担。从1894年至1913年的20年中,土布生产中使用洋纱的比重已经高达73%(包括国内生产的机纱)。“民间之买洋布洋棉者,十室而九。由是江浙之棉布,不复畅销。商人多不贩运;而闽产之土布土棉,遂因之壅滞,不能出口。”

——据方显廷《中国之棉纺织业》等整理

(1)根据材料一并结合所学知识,概括我国历史上种植利用棉花的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,评述鸦片战争前后中国棉纺织业的变化。

(3)根据以上材料并结合所学知识,说明从古代到近代棉花利用的共同价值。

4 . 阅读下列材料,回答问题

材料一台湾高山族耕田图

材料二徐州古丰县,有村曰朱陈。去县百余里,桑麻青芬氲。机梭声札札,牛驴走纷纭。女汲涧中水,男采山上薪。县远官事少,山深人俗淳。有财不行商,有丁不入军。家家守村业,头白不出门。

——白居易《朱陈村》

材料三松江旧无暑袜店,暑月间穿毡袜者甚众。(明)万历以来,用尤墩布为单暑袜,极轻美。远方争来购之,故郡治西郊,广开暑袜店百余家。合郡男妇,皆以做袜为生。从店中给筹取值,亦便民新务。

——〔明〕范濂《云间据目抄》

材料四机器制造创于泰西(西方资本主义国家)而效行于中国……天津麦面盛行,今秋又有宁人(指朱其昂)购来磨面机器一座,在紫竹林招商局下开张磨坊,名曰“贻来牟机器磨坊”。日计焦煤若干,及用机器司务两人外,又需小工十余人,开销似乎过费。然事半功倍,出面极多;且面色纯白,与用牛磨者迥然不相同。

——1878年12月14日《申报》

请回答:

(1)据材料一、二,概括我国古代农业经济的基本特点。

(2)据材料三,指出“暑袜店”主与制袜“合郡男妇”之间的关系,这种关系说明了什么?结合所学知识,指出这种“关系”发展缓慢的政策原因

(3)据材料四,概括中国经济结构出现的变化。与材料三相比,其生产特点有哪些

材料一 昼出耕田夜绩麻,村庄儿女各当家。童孙未解供耕织,也傍桑阴学种瓜。

——(宋)范成大《四时田园杂兴》

材料二 (明朝中后期)大户(机户)张机为生,小户(机工)趁织为活……听大户呼织,日取分金为饕餮(生计)计。大户一日之机不织则束手,小户一日不就人织则腹枵(空虚),两者相资为生久矣。

——蒋以化《西台漫记》

材料三 “其余坊巷市井,买卖关扑,酒楼歌馆,直至四鼓后方静,而五鼓朝马将动,其有趁卖早市者,复起开张。无论四时皆然

——(宋)耐得翁《都城纪胜》

“梦里曾作南柯守,少时元是东陵侯。今朝半醉归草市,指点青帘上酒楼。”

——(宋)陆游《杂赋》

材料四 明太祖即告谕户部大臣,理财之术在于“使农不废耕,女不废织,厚本抑末”。清雍正帝也强调,“农为天下之本务,而工贾皆其末也”,“市肆之中多一工作之人,即田亩之中少一耕稼之人”,因此要在“平日留心劝导,使民知本业之为贵”。

——《中外历史知识述要》(中州古籍出版社)请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,指出诗中描述的是什么经济模式,这种经济模式有何特点。(任答两点特点)

(2)材料二表明,明朝的手工业出现了何种新现象其最大特征是什么?

(3)根据材料三,概括宋代商业经营的变化?

(4)材料四表明,明清时期实行什么政策?其根本目的是什么?

材料一:早在殷末周初,为满足帝王狩猎和通神需求而出现的“囿”与“台”,促成了中国古典园林的产生。春秋战国时期,吴王修建的姑苏台已是一座以游赏功能为主的园林。西汉皇家园林规模大、数量多、分布广,实现了通过园林的理水来改善城市的供水条件。魏晋南北朝后,私家园林和寺院园林异军突起。隋唐时期,以自然式园林为主,典推精致、意境深远的东方式园林体系已成型,并影响到亚洲汉文化圈广大地域。两宋时期,对于山水、植物、建筑等造园要素的处理技法更加精湛丰富,进一步提升了园林设计的精致程度。元明清时期,园林出现地域的划分.形成了江南、岭南、北京三大风格的鼎峙局面。清代中后期,造园理论探索停滞不前,许多精湛的造园艺术仅停留在口授心传的原始水平,未能系统总结提高升华为科学理论,从而造成部分造园文化技艺的失传。

——摘编自周维权(中国古典园林史》等)

材料二:1840年以后,人们开始认识到园林是为公众服务的,公园的出现标志着中国近代园林的形成。这个时期出现的主要公园类型有三种:租界公园、自建公园、转型公园。我国最早的一座租界公园建于1868年,其最先不允许华人进入。19世纪六十到九十年代.私家园林的主人对自己的宅园尝试使用西洋的管理方法,并出现了私人修建公园的情况。同时皇家苑囿、旧时街署园林、孔庙等园林向社会开放,形成大众公园。辛亥革命后,在一批民主主义者极力倡导和影响下,我国一些主要大城市中相继出现了政府修建或改建的公园。英国人霍华德的《明日的田园城市》一书,对我国初期的公园建设有一定的影响。

——摘编自安怀起《中国园林史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出我国古典园林发展的特点。

(3)根据材料并结合所学知识.指出与古典园林相比,我国近代园林有何变化,并分析其原因。

材料一 “宋朝值得注意的是,发生了一场名副其实的商业革命,对整个欧亚大陆有重大意义。其根源在于中国经济的生产率显提高。技术的稳步发展提高了传统工业的产量……水稻品种的引进……经济活动的迅速发展还增加了贸易量,中国首次出现了主要以商业,而不是以行政为中心的大城市……尤其是宋朝,对外贸易量远远超过以往任何时期。” ——〔美〕斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 英国科学院院士李约瑟博士在《中国科学技术史》中所说:“中国的科技发展到宋朝,已呈巅峰状态,在许多方面实际上已经超过了18世纪中叶工业革命前的英国或欧洲的水平。”

材料三 日本学者薮内清在《中国·科学·文明》中说:“北宋时代……儒学方面兴起了后来被称作宋学或朱子学的新儒学”,新儒学讲究由心而发,格物致知,在文学艺术和社会生活方面产生了深远影响。

材料四 苏轼认为“书必有神、气、骨、肉,五者阙一,不为成书也,”强调书法的精神气度。他还认为,“我书意造本无法”“自出新意,不践古人”。

材料五 宋徽宗赵佶以画鸟擅长,不仅建立了皇家画院,而且有考试制度。如一次出考题“野水无人渡,孤舟尽日横。”获得第一名的却画着船夫躺在船尾,独自吹着笛子,是“非无舟人,只无行人。

(1)根据材料一和所学的知识,概括指出宋朝“商业革命”主要表现。

(2)根据材料二和所学的知识,举三例说明宋朝科技发展“已呈巅峰状态”及对世界文明的进步所起的重要作用。

(3)根据材料三、四、五,根据指出新儒学的产生对宋代文人书法、绘画特点的影响。

(4)明代晚期,思想家李贽对统治阶级极力推崇的新儒学大加鞭挞,痛斥孔子为“庸众人类”。结合所学的知识,谈谈李贽这样做的社会原因。

材料一 从贞观年间开始,日本派出的遣唐使有13次之多,……著名的大化改新,就是由留学唐朝回国的人策动的。……贞观时,古印度一再遣使唐朝。送来郁金香、菩提树,唐太宗派人到古印度学习甘蔗制糖。中国创立的十进位记数法推动了古印度数学的发展。

——摘自《中国古代史》

材料二 波斯商人……贩卖珠宝、香料及西域、南洋一带的土特产。中国的丝绸、瓷器、纸张等大量运往波斯销售。……651年大食遣使和唐朝通好。大食商人频繁往来于亚欧之间,不少人定居唐朝,其宗教、信仰、风俗习惯等都受到唐政府尊重。

——摘自《中学历史教材全解》

(1)依据材料一和材料二,概括唐朝对外交往的特点。结合所学知识,分析唐朝对外交往频繁的原因。

材料三 1793年乾隆皇帝在致英国国王的信中说:“天朝物产丰盛,无所不有,原不藉外来货物以通有无。特固天朝所产茶叶、瓷器、丝巾乃西洋各国及尔国必需之物,是以加恩体恤,在澳门开设洋行,使得日用有资,并沾余润。”

——粱廷楠《奥海关志》卷13

(2)结合当时世界发展潮流,分析材料三反映的清政府外交政策给中国社会发展带来的影响。

材料四 英国东印度公司创立于1600年,获得了英国皇家给予的贸易特权。19世纪初,贸易垄断权被逐渐取消,1858年,英国取消东印度公司。

十三行是1685年清朝在广州设立的外贸商行,依靠政府给予的特权垄断海外贸易。1842年,贸易特权被取消,1856年,十三行毁于大火。

(3)据材料四,东印度公司和十三行这两个外贸公司都在19世纪中期消失,为什么?请结合所学的知识说明。

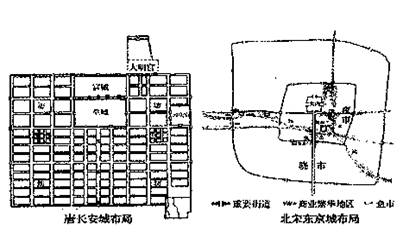

材料一 六朝古都金陵(今江苏南京)原是一个“市厘列肆,埒于二京,人杂五方”的大都会,唐代成为润州(今江苏镇江)一县。正如诗人所说:“霸气尽而江山空,皇风清而市朝改。昔时地险,实为建业之雄都;今日太平,即是江宁小邑。”连一个州的治所也不是。全国的统一,使金陵失去了长江中下游之间的枢纽作用,运河的开能,使金陵失去四喉近代带的地理位置,缺乏经济依托的金陵地位一落千丈。而扬、润、苏、常、杭等州由于本身经济的发展和运河流经其地而成为重要的都会。

——吴宗国《隋唐五代简史》

材料二

(东京)朱雀门外除东西两教坊,余皆居民或茶坊。……茶坊每五更点灯,博易,买卖衣物、图画、花环、领抹之类,至晓即散,谓之鬼市子。……又北山子茶坊,……仕女往往夜游吃茶于彼。 ——[宋]孟元老《东京梦华录》

材料三 明清时,唐宋以来被称做“草市”的新型市镇得到充分发展。据统计,宋代江浙地区在行政中心之外,出现了71个市镇,明代达316个,清代增至479个。市镇之间的直线距离不过数十里。一些市镇的规模与居住人口都超过府县治所。这些市镇充斥着牙行、布庄与手工作坊,收纳周边个体民户产品,进行深加工,吸引外地客商,行销远方市场。

——摘编自赵同《中国城市发展史集》

请回答:

(1)根据材料一指出隋唐时期金陵、扬州、苏州、润州、常州、杭州等城市的地位和作用发生变化的原因有哪些?

(2)从材料二中提取信息说明中国宋代的市场活动有何发展变化?

(3)根据材料三并结合所学知识,概括指出明清江南市镇的特点及兴起的背景。

10 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一盐,是人类生活的必需品之一,长期以来政府都是采取专卖制度。以明朝长芦盐区为例,所产海盐成品全部以“贡盐”的名义纳入官仓,由官厅支配。编入灶籍的人户,必须“世守其业”“世代以籍为定”,不能“辄与改役”。明朝时期“煮海为盐”的技术发展到引海水晒盐,大大减轻了盐工的劳动强度,方法简单,适合于单个家庭从事。清代废除灶籍制,灶户逐渐成为具有自由身份的手工业者。食盐也由垄断性的官产官销,转变为垄断性的民产民销。明清时期盐商运销食盐,须先向盐运司交纳盐课,领取盐引,然后到指定的产盐区向灶户买盐,再贩往指定的行盐区销售。实力雄厚的盐商基本上垄断了全国的食盐销售,但政府对盐业的垄断本质并未改变。商人暗里支出用来打点官吏的费用几乎相当于成本的一半。激烈的竞争导致灶户两极分化加剧,一些灶户成为了海盐生产中的雇工阶层。

——摘编自《长芦盐业史话》

材料二从19世纪末,西方列强就已经开始要求清政府以盐税作为战争赔款的担保。1913年,袁世凯政府还用盐税核收和监督主权换取善后贷款。所有的盐务收入,首先偿付以盐税为担保的外债本息,剩下的款项以“馀盐”的名目交付中国有关当局。1914年由范旭东开设的久大精盐厂生产的“海王星”牌精盐,打破了英、美在精盐销售中的垄断,结束了国人食粗盐的历史,而且为中国化学工业的发展积累了资金和办厂经验。不久永利碱厂生产的“红三角”牌纯碱,在万国博览会上获得金奖。日军入侵中国后,我国沿海地区的盐场几乎都被占据,大量盐业资源被掠夺到日本。

——摘编自《长芦盐业史话》

(1)根据材料一和所学知识,概括明清时期食盐生产经营的特点。

(2)根据材料一、二和所学知识,分析近代中国盐业生产经营的变化和启示。