材料一 18世纪的中西方贸易古代中国处于东亚朝贡贸易体系的中心。明清时代,面对近代国际贸易的不断发展,统治者坚持把贸易归入朝贡体系,“凡贡使至,必厚待其人”,对他们携带的货物,“皆倍偿其价”。于是各国纷纷来“贡”,导致“岁时颁赐,库藏为虚”。但是,在朝贡贸易中,中国政府并不是无所要求,更不是不讲回报,而是政治动机大于经济目的,力图造成“四海宾服,八方来仪”的宏大场面。

——齐涛《朝贡外交和朝贡贸易》

1763年新兴的西方世界(→为欧洲商队的路线)

——摘自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)依据材料一对比18世纪中西贸易的特点,并结合所学知识分析其影响。

材料二 1820—1840年世界工业生产年增长率和世界贸易增长率分别为2.9%和2.81%;1840—1860年,分别为3.5%和4.8%;1860—1870年,分别为2.9%和5.53%。……19世纪中期机器纺织品……成为19世纪国际贸易中最主要的工业制成品。殖民地国家的主要出口产品中,棉花、生丝、矿产原料逐步取代了茶叶、香料等生活用品的出口。……1800年,英国、法国、德国、美国在世界贸易中占有的比例分别为33%、9%、10%、5%。

(2)依据材料二,概括19世纪中期前后国际贸易呈现哪些特征?概括这些特征出现的原因。

材料一 “方里而井,井九百亩,其中为公田。八家皆私百亩,同养公田,公事毕,然后敢治私事。”

——《孟子·滕文公上》

材料二 “至秦则不然,用商鞅之法,改帝王之制,除井田,民得买卖。富者连阡陌,贫者无立锥之地。……故贫者常衣牛马之衣,而食犬彘之食。”

——《汉书·食货志》

(1)材料一反映了哪一种土地制度?

(2)材料二反映了该制度发生怎样的变化?发生这一变化的根本原因是什么?这一变化对社会产生了怎样的影响?

材料三 在传统社会中,家庭是基本的经济单位,农村养老的路径依赖就只能是倾向家庭供养。家庭供养是农村养老的主体。从农民自身的角度来看,要想老有所依、老有所养就必须要有“所依、所养”的基础——生儿养老,这就是传统社会“生男生女不一样”、“多子多福”、“子孙满堂”的思想根源。传统社会以“孔孟仁政”治国,“老吾老以及人之老”的社会公德深得人心,家庭子女如不孝将受到舆论压力,而孝顺有加者可受到乡亲称赞和社会肯定,汉朝就有“举孝廉”官职。但是家庭作为基本经济单位,普遍存在生产规模小、生产力低下等情况,在自然灾害和社会风险面前没有足够的应付能力,在这种情况下就需要家族邻里的互助。

(3)材料三体现了小农经济条件下我国家庭的哪些特点?

材料四 在我国古代,易于耕种的纤细黄土,能带来丰沛雨量的季候风和时而润泽大地、时而泛滥成灾的黄河,是影响中国命运的三大因素。它们直接或间接地促使中国要采取中央集权式的官僚体系。

(4)据材料四,说明小农经济与中央集权制度之间的关系。

材料一

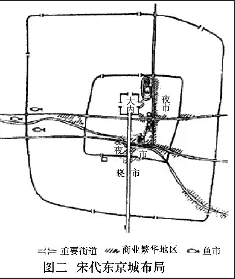

(1)说明图一所示城市的名称及所处时代。

(2)从图二提取历史信息,说明北宋东京与图一所示城市相比,在商业活动方面发生了什么变化?

材料二今夜半醉归草市,指点青帘上酒楼。

——宋陆游《杂赋》

尔来盗贼往往有,劫杀贾客沉其艘。

——宋王安石《商感》

(3)从材料二中你能看出哪些历史信息?唐宋政府依旧实行什么经济政策?为什么?

材料三大妇弓弹中妇绩,绿鬓小妇当窗织,莫辞劳,吴中贾来价正高。

——乾隆时《南江县志·棉布谣》

(4)材料三表现出了哪些历史现象?它与唐宋时期相比最大的不同点是什么?

材料四生之有时,而用之亡度,则物力必屈……今背本而趋末,食者甚众,是天下之大残也……今驱民而归之农,皆著于本,使天下各食其力,末技游食之民转而缘南亩,则畜积足而人乐其所矣。

(5)材料四反映的核心观点是什么?对当时的社会经济各产生了怎样的影响?

材料一 明代商书《士商类要》中写道“买卖要牙,装载要埠”“买货无牙,秤轻物假,卖货无牙,银伪价盲。所谓牙者,别精粗,衡重轻,革伪妄也。”据明代万历年间的《扬州府志》所载:“四民自士农工贾而外,惟牙侩最多,俗云经纪,皆官为给帖。凡鱼、盐、豆、谷、觅车船、雇骡马之类,非经纪关说则不得行。常值之外,另与‘用钱’。扬州、瓜、仪,经纪不下万数。”

(1)依据材料一,概括明代牙商的行业特点及发展情况。

材料二 “买办”简而言之乃是近代中国的一个特殊职业,他们同外商订立契约,交纳保证金,以外商名义和华商做生意。自清末诞生之日起,买办这个特殊群体即饱受非议。其后世形象,可谓大起大落。

| 时间 | 人物、著作 | 主要观点 |

| 晚清时 | 林则徐 | “买办等本系汉奸” |

| 1920年 | 陈独秀 | “所谓中国资本家都直接或间接是外国资本家的买办,只能帮着外国资本家来掠夺中国人,只希望他们发达起来能够抵制外国资本家,能够保全中国独立,再过一两世纪也没有希望”。 |

| 1923年 | 马寅初(经济学家) | “中外通商,语言不同,习惯各异,不得一能代表两方意思者,介于其间,欲求交易之成,必不可得”,但买办制度“害多利少”。 |

| 1980年 | 汪熙《关于买办和买办制度》 | “资本帝国主义侵略中国的桥梁和得力的帮凶”,但“买办所参与的推销洋货,收购土产的活动震撼了中国家庭手工业与小农经济相结合的顽固结构”“买办积累转化为民族资本是违背外国资本意志的,是一个历史的进步”。 |

| 2000年 | 金普森、易继苍《买办与中国近代社会阶层的变迁》 | “买办不仅在数量上、投资的规模上极力侧身于近代工商企业,而且获利颇丰。买办的这些活动,给社会的各个阶层做出了一个很好的示范作用,带动了国人投资近代新式企业的热情,有利于近代民族资产阶级队伍的扩大”。 |

| 2014年 | 聂好春《买办与近代中国经济发展研究》 | “买办是新的生产关系的建设者和旧的生产关系的破坏者”“买办促使近代中国社会的经济结构发生了深刻的变化”“买办是商界精英和早期经济现代化运动的主干力量”“买办是近代商会的中坚”。 |

(2)依据材料二,以“中国近现代对买办认识的变化”为题,结合时代背景加以解读。(要求:解读充分,表述清晰完整。)

材料一 据《唐律疏议》卷一“十恶”条一曰谋反(谓谋危社稷);二曰谋大逆(谓谋毁宗庙、山陵及宫阁);三曰谋叛(谓谋背国从伪)……“诸谋反及大逆者皆斩”。

——张晋落《中国法律的传统与近代转型》

(1)根据材料一的主要内容指出中国封建时代法律的本质特征。

材料二 (明初)市场管理立法初具规模,包括对商品价格的估定,度量衡的规范、牙商(中间人)的管理、不正当经商行为的处置都有专门的法律条文。

洪武三十年(1397年)申禁人民无得擅出海与外国互市。

——张晋落《中国法制通史》

(2)材料二反映了明初法律的哪些内容?这些法律对当时的社会经济有何影响?

材料三 第8条所有法国人都享有民事权利。

第537条除法律规定的限制外,私人得自由处分属于其所有的财产。

第1134条依法成立的契约,在缔结契约当事人间有相当于法律的效力。前项契约,仅得依当事人相互的同意或法律规定的原因取消之。

——《拿破仑法典》

(3)材料三体现了《拿破仑法典》的哪些基本原则?该法典有何影响?

(4)简谈英、美、法立法在确立资产阶级统治中的作用。

材料一 五代末期,曾做过商人的后周世宗允许在开封汴河(注:指大运河中段)两岸建立商店。宋太祖继承了这一政策……“诏开封府,令京城夜市自三鼓已来,不得禁止”……形成了许多商业街与新型的娱乐行业,当时有640家资本雄厚的商铺,囊括米、盐、茶等各类商品贸易。号称“正店”大酒楼有170家,兼具饮食与商品贸易的多种功能,作为商人验看商品质量、商定商品价格、签订契约的场所。这些都是前代都市所未有过的经济生活景观。

——《中国城市及其文明的演变》

材料二 图片资料

(1)依据材料一和所学知识,指出北宋出现“前代都市所未有过的经济生活景观”的表现。并分析其主要原因?

(2)材料二中图三会馆的出现与图一、图二所反映的历史信息是怎样的关系?

材料三 工业化的英国领导了世界城市化的浪潮。1800年,大约五分之一的英国人口居住在城镇,城镇规模在大约1万多人,而接下来的一个世纪中,庞大的乡村社会被城市化了,全国有三分之一的人口在城里工作和生活。欧洲大陆、美国、日本以及其他国家也是同样的模式。

——杰里本特利《新全球史》

(3)据所学知识指出工业化的英国具备领导世界城市化的浪潮的主要因素。试以英国为例说明“城市化与工业化的关系”。

材料四 中国人常说:“中国文明,一千年看西安,三百年看北京,一百年看上海。”从鸦片战争后的一百年里,上海居民生活日趋西化,住洋楼、着洋服、吃洋菜、乘洋轿、点洋灯,“莫不以洋为尚”,西洋话剧、电影、歌舞乃至赛马场、夜总会、舞厅等等进入城市日常生活。

——《近代文明演变轨迹》

(4)据上述材料,结合所学知识,指出近代上海城市近代化历程开始的原因。

材料五 中国城市化比率(城市人口占总人口的比例)变化表

| 1949年 | 1952年 | 1960年 | 1964年 | 1973年 | 1981年 | 1991年 | 2004年 | 2010年 |

| 10.6% | 12.5% | 19.7% | 18.4% | 17.2% | 20.1% | 26.4% | 40.5% | 46.59% |

材料六 2004年中央一号文件指出:要繁荣小城镇经济,小城镇建设要同壮大县域经济、发展乡镇企业、推进农业产业化经营、移民搬迁结合起来,引导更多的农民进入小城镇。

——《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》

(5)依据材料五指出新中国城市化快速发展的两个阶段。结合材料六说一说随着乡镇企业的发展,中国的城市化呈现出了怎样的特点?

材料一 1793年乾隆皇帝在致英国国王的信中说:“天朝物产丰盈,无所不有,原不藉外夷货物以通有无,特因天朝所产茶叶、瓷器、丝帛为西洋各国及尔国必必需之物,是以加恩体恤,在澳门开设洋行,俾得日用有资,并沾余润。”

——梁廷楠《粤海关志》卷23

材料二 1912年中华民国临时政府成立后,孙中山在临时政府《告各友邦书》中说:“凡革命以前所有清政府与各国缔结之条约,民国均认为有效。”

材料三 现在的世界是开放的世界。中国在西方国家产业革命以后变得落伍了,一个重要原因就是闭关自守。经验证明,关起门来搞建设是不能成功的,中国的发展离不开世界。当然,像中国这样大的国家搞建设,不靠自己不行,主要靠自己、这叫做自力更生。但是,在坚持自力更生的基础上,还需要对外开放,吸收外国的资金和技术来帮助我们发展。

——《邓小平文选》第三卷

请回答:

(1)从材料一中可以看出乾隆帝在对外贸易问题上持什么看法?当是清政府采取怎样的对外政策?产生了怎样的后果?

(2)中华民国南京临时政府成立后采取怎样的对外政策?为什么采取这样的政策?

(3)结合材料三分析当代中国实行对外开放政策的原因及目的。

材料一 明清时期,通过中西方的贸易往来和在华传教士的宣传、介绍,欧洲人接触了许多中国商品和工艺品,从而使得中国产品,尤其是中国丝绸、瓷器和漆器等风靡西方,欧洲的贵族、廷臣们以拥有中国工艺品而自豪,以至所谓“中国风趣”风行一时,随后又出现了模仿中国风格的“洛可可运动”。18世纪时,欧洲兴起了中国园林之风。法国商人采用中国花纹染色技术,仿制中国丝织品,结果市利百倍。18世纪初,德国已能仿造白底兰花的中国瓷器,并用欧洲的透视法于其上作中国风景及人物画。欧洲本无扇,但在17、18世纪,法国宫廷贵妇人“手必持中国式折扇,无问寒暑”。

——摘编自王艳燕《明末清初中国文化西传及其对西方社会的影响》

材料二 明代之后,西方耶稣会传教士来华传教的同时也带来了西方的科技。由此,中西方科技开始有了交集,尤其是在17世纪明末清初时期,两者的汇通达到非常可观的水平。例如,徐光启和利玛窦等人之间的合作,使得相当一部分西方的科学技术传到中国并移植到中国。其中西方以《几何原本》为代表的数学、红夷大炮等军事技术、钟表等机械技术以及天文、测地等科学技术,都对中国产生了很大的影响。

——摘编自刘大椿《明末清初的西学东渐与中国近现代科技转型》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析“中国风趣”风行一时的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出明末清初中国科技发展的特点,并比较这一时期中西方文化交流的不同点。

材料一 历史学家黄仁宇认为:中国在历史上产生过九个统一的全国的大朝代,我们可称秦汉为“第一帝国”,隋唐宋为“第二帝国”,明清则为“第三帝国”。第一帝国的政体还带贵族性格,世族力量强大。第二帝国则大规模和有系统地科举取士,造成新的官僚政治,而且将经济重心由华北的旱田地带逐渐转移到华南的水田地带。……若将第二帝国和第三帝国比较,则可以看出第二帝国“外向”“开放”,带“竞争性”。与明清之“内向”“保守”及“非竞争性”迥然不同……第二帝国带扩张性,而第三帝国则带收敛性。

——黄仁宇《赫逊河畔谈中国历史》

(1)结合有关史实,说明第三帝国的“内向”“保守”及“非竞争性”主要表现在哪些方面?运用全球史观,可以得出怎样的结论?

材料二 1851年马克思在一篇《国际述评》说:“成千上万的英美船只开到中国,这个国家很快就为不列颠和美国廉价工业品所充斥,以手工劳动为基础的中国工业经不住机器的竞争。”

(2)据材料二和所学知识,指出19世纪中期的中国与英国之间贸易往来状况,并从英国方面分析其形成原因。

材料三 梁启超在1923年2月发表的《五十年中国进化概论》中说:近五十年来,中国人渐渐知道自己的不足了。第一期,先从器物上感觉不足。……第二期,是从制度上感觉不足。……革命成功将近十年,所希望的件件都落空了

(3)中国为融入世界市场,针对在“器物上感觉不足”,采取了什么措施?结果如何?

材料四 二战以后,为了争夺市场,各国采取了各种各样的方式:①组织参与经济贸易集团控制市场;②通过跨国公司打进他国市场;③积极参与世界性统一市场内的竞争。

(4)据材料四并结合所学知识,举出20世纪80年代以来中国在三种方式中的具体措施。

材料— 中国的经济繁荣得益于强有力的帝国统治,帝国对于商业活动采取了务实政策,并能控制庞大的人口和广袤的土地,从而维持了一个长期的王朝中期繁荣。直到18世纪中叶,中国最发达地区与英国在经济发展水平和生活质量等方面出现很大的相似性,但正是18世纪东西方出现了大分流。

——摘编自赵鼎新《加州学派与工业资本主义的兴起》

材料二 英国为代表的西方迅速崛起。赵鼎新认为西方崛起包含五个交叉重叠的历史进程。军事竞争(连绵不断的战争)和经济竞争推动下的强烈的理性化取向以及积累性发展。欧洲国家力量强大之后天主教世界的崩塌以及其他宗教、世俗形态的兴起。资产阶级在政治、军事、意识形态方面的纵深发展……政府与商人联盟的存在:政府依赖商人敛财创收,以及维持殖民地的运作;而商人则仰赖政府的保护,以此进行市场扩张。

——摘编自赵鼎新《国家、战争与历史发展:前现代中西模式的比较》

(1)根据材料一概括18世纪中叶中国经济繁荣的原因,并根据材料一、二结合所学知识简析18世纪“东西方出现了大分流”的原因和给中国带来的影响。

(2)根据材料并结合所学知识,简析18世纪中叶中国最发达地区与英国经济发展的“相似性”。