材料一 两宋的海上丝绸之路从泉州和广州等地南下,可达东南亚和南亚,通今波斯湾、红海至欧洲,也可至非洲东海岸,除主干道外,还有许多支线,两宋先后在广州、泉州、明州、杭州等12处设有市舶使,专司外商货物税,还制定了市舶条或市舶法,进出口货物达300多种,进口商品有香料、珍珠、象牙、药材等,主要出口纺织品、金属及其制品、陶瓷品、茶叶等商品,外贸分官营和私营,以后者为主。

——摘自齐涛《中国古代经济史》

材料二 自明朝中期起,高产作物玉米、番薯、马铃薯自海外传入中国,它们不仅单位亩产量大,而且适应性强,得到广泛传播,在一定程度上缓解了人口增长对土地造成的压力。烟草、花生等新的经济作物也大致于同时引进,进一步丰富了农产品结构。

明朝中期,朝廷被迫弛用银之禁,而通过海外贸易大量流入中国的白银恰好弥补了国内银矿不足的缺陷。(清朝)大额交易通用白银,政府财政也用白银为计算单位。白银作为货币,具有不变质、易分割、价值高等优点,其货币化本是商品经济发展的产物,反过来又进一步推动了商品经济的发展。

——摘编自张帆《中国古代简史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括两宋海上丝绸之路的特点。

(2)根据材料一并结合所学知识,归纳明朝时期的中外交往活动给中国经济发展带来的积极影响。

材料 魏晋南北朝时期人口的流动,既有居住在边地的少数民族向中原地区流徙,也有中原地区的汉族人口纷纷外迁。据《晋书·文帝纪》记载,当时“归附”的少数民族人口达“八百七十余万口”之多。西晋时,在全国设21个州,有20个州遍布着流动人口的足迹。见于记载的两晋流动人口约150万口,约占全国总人口的1/8,占人口输出区总数的1/2左右。其中,由秦、雍地区流出人口,占原地人口总额的1/3;从并州迁到冀、豫等州的人口,占原地人口总额的2/3。史书中关于“百官流亡者十八九”和“中州士女避乱江左者十六七”的记载很多。十六国以来,许多少数民族在中原与汉族杂居,一遇变乱,同样成为流动人口。波澜壮阔的人口大流动,从短时态来看是加剧了社会动乱,但它也对社会的久远进步,开辟了道路。

——据曹文柱、赵世瑜、李少兵等著《乾坤众生》整理

(1)根据材料及所学知识,概括魏晋南北朝时期人口迁徙的主要特点。

(2)根据材料及所学知识,分析魏晋南北朝时期人口迁徙对隋唐的影响。

材料一 根据国内外历史学家的意见,所谓“全球化”至少可以追溯到15世纪末16世纪初的地理大发现时代。当时的中国在经济全球化的格局中占有重要的一席之地,不仅邻近国家要与中国保持传统的朝贡贸易,或者以走私贸易作为补充,而且遥远的欧洲国家如葡萄牙、西班牙、荷兰以及它们在亚洲和美洲的殖民地都要卷入与中国的远程贸易之中,使以生丝与丝织品为主的中国商品遍及全世界。在这种贸易中西方国家始终呈现结构性贸易逆差,不得不用大量货币——白银作为支付手段,致使占世界产量四分之一或三分之一甚至更多的白银源源不断流入中国。

——摘编自樊树志《“全球化”视野下的晚明》

材料二 20世纪70年代末80年代初,在新科技革命日新月异的推动下,信息、资本和商品在全球的流动加快,跨国公司迅速发展,第三轮经济全球化的浪潮兴起。恰好从这时起,中国共产党人抓住了新的时机,在总结历史经验的基础上,成功开创了一条在同经济全球化相联系而不是相脱离的进程中独立自主地建设中国特色社会主义的道路,也就是中国和平发展的道路。社会主义中国在改革开放中展现的蓬勃生机和活力为世界所瞩目。到2010年,中国在超越日本后成为世界第二大经济体。这就是第三轮经济全球化与中国之命运。

——摘编自郑必坚《新时代中国和新一轮经济全球化》

(1)根据材料一,概述明朝在早期经济全球化中占有重要地位的表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出第三轮经济全球化兴起的条件,并概述中国如何“抓住了新的时机”。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你从古今经济全球化中得到的基本认识。

材料一 明清时期,欧美各国视中国瓷器为珍宝,各国商船满载白银来中国贩运瓷器,以满足当地旺盛的社会需求,从而使欧洲成为景德镇瓷器的最大海外市场。买主特别定制的融合西方艺术风格的“中国形”瓷器在欧洲颇受欢迎。至19世纪,大部分欧洲国家的工厂已成功烧制出本国的日用瓷,并打入国际市场,1810年英国从瓷器进口国变成瓷器出口国。

——摘编自彭明翰《郑和下西洋新航路开辟明清景德镇瓷器外销欧美》

材料二 下列是新中国建立以来景德镇瓷器欧美外销统计表

| 时间 | 区域 | 销量(万件) | 备注 |

| 20世纪50年代初期 | 欧洲 | 国家统一调拨,涉及景德镇的数量缺统计 | 主要销往苏联和东欧。 |

| 1965至1968年 | 欧洲 | 7300.09 | 主要销往西欧,销往东欧仅民主德国、波兰等少数国家。 |

| 1972至1975年 | 欧洲 | ||

| 1978至1985年 | 美洲 | 5916.46 | 其中销往美国2875.15万件。 |

| 1988至1995年 | 欧洲 | 16459.69 | 销往欧洲25国。 |

——摘编自王达林《景德镇陶瓷工业年鉴》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清时期景德镇瓷器生产与外销的特点并分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出新中国建立以来景德镇瓷器外销市场的变化并简析其主要原因。

材料

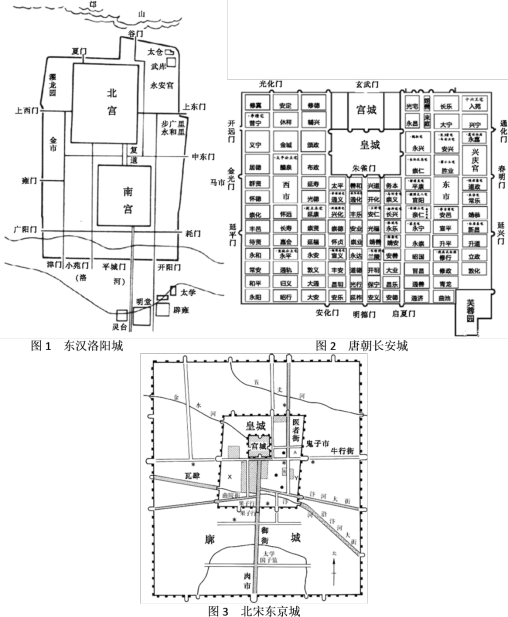

(1)结合图1及所学知识,分析东汉选择洛阳作为都城的原因。

(2)结合图2及所学知识,概括唐朝长安城的布局特征。

(3)比较图2和图3,指出北宋东京城在城市布局上的变化,并结合所学知识分析变化的主要原因。

材料一 18世纪中叶,英国公司不断派商船到宁波、定海一带贸易。这一活动引起清政府的注意,江浙为清朝财源之区和漕运重地,绝不容许在这里出现第二个澳门。清政府遂于乾隆二十二年(1757年)收缩贸易口岸,把中西贸易限制在广州一口。乾隆二十四年(1759年),两广总督李侍尧颁布“防范外夷五项规条”,重申广州一口通商的规定。

——摘编自韦庆远、叶显恩主编《清代全史》(第五卷)

材料二 同治三年至光绪二十年(1864-1894)出口净值由48,655千关两增至128,105千关两,增长了1.6倍多;进口净值由46,210千关两增至162,105千关两,增长了2.5倍。光绪二十年(1894年)至宣统三年(1911年),出口值由128,105千关两增至377,338千关两,增加了约2倍;进口值由162,103千关两增至471,504千关两,增加了约2倍。

——摘编自陈振江主编《中国大通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明清政府限制对外贸易的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括清代对外贸易的变化并分析其原因。

7 . 材料 忽必烈采用兼容并包的一体化经济政策,建立统一的公共财政体系,以恢复经济实力,其中最重要的政策便是“币同制”。忽必烈认为,若出产铜铁的地区都有权进行采矿铸铜、铁钱,可能造成割据,所以应当禁用金银,发行国家掌控的纸币。元朝政府在全国范围内将纸币确定为主要的流通货币,辅以少量银元宝、铜钱、铁钱等,非常接近现代货币制度。政府颁布了《银钞相权法》《整治钞法条画》《至元宝钞通行条画》等多部法律,详细地规定了纸币的制作、发行、流通以及伪造的处理办法,要求将金银都集中于国库,禁止民间买卖。

——摘自唐犀《元代二元民族法律观念初探》

(1)根据材料并结合所学知识,概括元朝货币制度的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,指出元朝改革货币制度的意义。

材料 宋代以劳动者人身相对自由为基本前提的租佃关系得到了充分发展。与土地所有权集中同时发生的土地经营越来越分散的现象,进一步加剧了这一变革。苏轼说:“民庶之家,置庄田,招佃客,本望租课,非行仁义,然至水旱之岁,必须放免欠负、借贷种粮者,其心诚恐客散而田荒,后日之失,倍于今故也。”张载说:“今骤得富贵者,止能为三四十年之计,造宅一区及其所有,既死则众子分裂,未几荡尽,则家遂不存。”土地的边际效用价值急剧提高,这就推动、迫使地主将所得积累下来,去开发新的土地,改善土地经营,从而直接推动了社会经济的发展。宋代国家在保证农民有可以迁徙、可以选择地主权力的前提下,只问赋税收入,不管其余,就使社会经济活动有条件在运动过程中自我调节,自己解决自身存在的问题,从而可以选择到比较合理的发展路径。

——摘编自袁林《两周土地制度新论·宋代土地制度变革》

(1)根据材料归纳宋代土地制度变革的特点,并分析其成因。

(2)根据材料并结合所学知识,指出宋代土地制度变革的历史意义。

材料一 中国自西周出现采矿业,春秋时期有了冶铁业。现有文献显示,西周至明清历代历朝都有政府管制矿产和冶铁业的记载。汉朝,官方为限制地方势力,实施严格的官营冶铁和税收管理,并杜绝地方私自铸铁。明朝初期,在时间上临近工业革命的开端,明太祖认为矿冶业劳民伤财,下令停止采矿冶铁,后虽有所松动,但终又行禁令。康熙和雍正统治时期都禁止包括冶铁在内的矿务。

2000多年来,封建王朝的统治者严管采矿冶铁业,造成了中国冶铁业技术很容易因政府的禁铁政策而丧失整体传承的连续性。因此,从18世纪末期到19世纪末期的100年闰,中国的冶铁业很快从领先世界沦落到极度落后于世界的境地。

——摘编自毛卫民《古代中西方铁器应用的比较》

材料二 1856年,德国人西门子构想了一种具有熔池的高效炼钢炉。基于西门子的构想,1864年法国人马丁建造了第一个专用炼钢设备,被称为西门子一马丁妒,又名平炉。由此开始了现代的炼钢生产。在发明了平炉炼钢法之后,西门子尝试用直接还原法来为平炉生产无需高炉而直接产自铁矿石的生铁。为了实现这一目的,他做了大量的尝试。1867年,他获得第一个专利。

1856年英国人贝斯麦公布了一种转炉炼钢法,在一个可以翻转的熔池内把空气欢入生铁来炼钢的高效方法,但这种方法并不适用于西欧地区生产的酸性生铁。1878年,英国的托马斯发明了把炉砖改造成碱性砖的托马斯法,并迅速在法国和德国得到推广应用。随即,1895年英、美、法、德的钢产总量已经超过了1000万吨。从历史上来看,优质钢铁材料 的大规模生产,有力地支撑了工业革命的推进。

——摘编自王龙《论近现代英国钢铁生产技术的发展》等

(1)根据材料一并结合所学知识,分析封建统治者对采矿冶铁业严管政策的影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出中国古代与近代欧洲钢铁业发展的不同走向,并分析原因。

材料一《苏州府志》记载明代苏州纺织业情况是“郡城之东皆习机业……工匠各有专能,匠有常主(机户),计日受值。……若机房工作减,此辈衣食无所矣”。

材料二 清雍正帝说:“朕观四民(指士、农、工、商)之业,士之外,农为最贵。凡士工商贾,皆赖食于农,以故农为天下之本务,而工贾皆其末也。今若于器用服玩,争尚结巧,必将多用工匠。市肆之中多一工作之人,即田亩之中少一耕稼之人。”

材料三 由北方民族建立的元朝,政治制度与前朝比,具有一些鲜明的特色……元朝行省制度的定型,标志着地方大行政区划形成……就全国而言,行省并未覆盖全部路府州县……设立数目有限的行省,代表中书省对其力所不及的地方进行管理,中央再从大局上对诸行省实施节制,确实也是一种具有明显优点的统治模式。

--吴宗国《中国古代官僚制度研究》

(1)材料一反映出苏州纺织业的哪些社会现象?这些现象的本质是什么?

(2)结合材料一分析材料二的观点对明清时期社会产生的影响。

(3)根据材料三和所学知识,说明“就全国而言,行省并未覆盖全部路府州县”,并说明行省制的优点。