材料一 世界著名经济史学家贡德弗兰克认为:“11世纪和12世纪的宋代,中国无疑是世界上.经济最先进的地区。在此时期,中国的经济在工业化、商业化、货币化和城市化方面远远超过世界其他地方。”宋仁宗时,商店与作坊临街而立,坊市合体,新式城市出现。单就从反映流通领域商品价值量的货币总供给来看,北宋中期以后,平均每年的铸币量就要超过唐朝几十年铸币量的总和,可以想象出当时以交换为目的输入到流通领域的商品数量是何等的惊人。宋代时的中国和南太平洋、中东、非洲、欧洲等地区的50多个国家通商。

——摘编自赖宝成《论宋代商品经济的繁荣发展》

材料二 城市的繁荣、国内市场的培育和发展与商品经济的发展紧密相连。唐宋以后,社会经济新因素不断成长;明清时期,社会经济向近代化萌动,这些都是在商品经济发展到一定水平后,并且首先是在商品经济最发达的地区出现的。中国传统社会最终没有走向资本主义,也是因为商品经济在种种束缚中不能充分发展,无法完成社会经济形态的转型。

——摘编自章开沅主编《中国经济史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代商品经济繁荣的表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,谈谈你对明清时期社会经济出现“向近代化萌动”的理解。

材料一 明朝加重了江南的田赋征收,同时规定征收一定数量的丝绢实物。明朝后期,嘉兴所辖濮院镇“机杼之利,日生万金”,吴江的盛泽镇“居民稠广,俱以蚕桑为业。男女勤,络纬机杼之声,通宵彻夜,仅丝绸牙行,约有千百余家”。江南官营织机有3500台,民间已超过万台。明后期废除了匠户和役制度,丝绸机户有机会积累原始资本,扩大生产,机户郑家就有“织帛工及丝佣各数十人”。

——摘编自李绍强、徐建青《中国手工业经济通史·明清卷》

材料二 从18世纪70年代到19世纪上半叶的几十年间,是近代工厂制的兴起时期。1786年,奥德诺与库伯联合工厂建厂时总资产4200镑,固定资本3789镑;1789年总资产5421镑,固定资本3916镑。阿克莱特的克罗坍福德纺纱厂,1771年建厂时雇用300多人,到1816年翻一倍,达到727人。18世纪下半叶,韦奇伍德在其制陶厂中首创了原始的计时系统,即用打铃来召集工人。19世纪初一家工厂规定:“任何人如非确有必要而擅离岗位,或在工作时间与工友交谈,每次将处以一便士罚。”

——摘编自刘金源《论近代英国工厂制的兴起》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述明代江南丝织业发展的表现,并分析其发展的主要原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳英国工厂生产的特点,并分析工厂生产方式的出现对英国社会发展的影响。

材料一 《后汉书》记哀牢夷(位于缅向云南交界处)种植棉花,“绩以为布,幅广五尺”,哀牢夷被汉征服后,植棉东传到广西及越南边境一带。越南语中的“ Kopaih”指的就是棉花,转译成汉文就是“古贝”。7世纪左右,植棉逐渐传布到广东及福建,棉花一词摆脱越南语的发音,而采用中国音的译名“吉贝”。

棉花另一个发音从梵语Pat演变而来,译成中文被称为叠毿(die),白叠等。《新唐言》记载:“西州交河郡(位于西域)土贡:丝、布。“唐初编撰的《梁书》载:“高昌国(位于天山南路)多草木,草实如茧,茧中丝如细轳,名日自登子,国人多取织以为布。

——摘编自赵冈《中国棉纺织业史》等

(1)阅读材料一,指出棉花传入我国的路线。依据材料说明作者的研究方法。材料二 棉花传入中国之前,中国人衣服的主要原材料,富贵者是丝,平民百姓则以麻、为主。至唐代,在广大内地,棉布还是稀有之物。元朝时,阅广广泛种植棉花,“纺织为布"”;“一妪名黄道葵者,自崖州来,乃教以做捍、弹、纺、织之是”,推动了松江地区棉纺织业发展。1289年,元朝政府在浙东,江东、江西、湖广、福建设置木棉提举司,责民岁输棉布十万1296年,又颁布江南税则,规定棉花和棉布为夏税征收的实物。到了清代,“天下无不衣棉之人无不宜棉之土”。

(2)阅读材料二并结合所学,分析元棉纺织业迅速发展的原因及影响。材料一 唐代扬州是大江南北水陆交通的枢纽。自安史之乱起,北人大批南下,扬州人口急剧增加。手工业的发展为市场提供了丰富的物质,很多外地甚至外国产品也源源而来,遂形成国际性经济都会。由于人口增加和工商业活动的集中,市民及工商业者很多都“侵衢(街)造宅”,结果不仅在扬州的官河两岸出现了“十里长街市井连”的繁华商业街,夜市也随之兴盛起来。

——摘编自李廷先《唐代扬州工商业的发展》

材料二 英国城市人口数量与比例变化

| 年份 | 英国人口(千人) | 城市人口(千人) | 城市人口占总人口百分比 |

| 1751 | 7390 | 1657 | 22% |

| 1801 | 10755 | 3488 | 32% |

| 1851 | 20879 | 11194 | 54% |

——依据赵煦《英国早期城市化研究》

材料三

(1)依据材料一概括唐朝中期以后扬州商业有怎样的发展?结合所学分析原因。

(2)依据材料二指出1751~1851年英国人口有哪些变化?结合所学分析导致这些变化的相关因素。

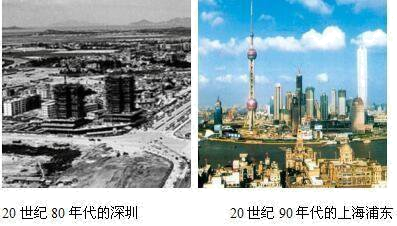

(3)结合材料三和所学知识,归纳上世纪80年代以来图中两座城市发展迅速的共同原因。

材料一 春秋战国时期,铁制农具的应用、推广及大量出现,与当时的社会历史条件有着必然的联系。据统计和考证,《山海经》里著名的铁山之中,“秦地即占10处之多”,河南、山西都有铜矿。战国早期,出现用退火热处理方法获得的展性铸铁(可锻铸铁),并出现“一范两器”的范具。随着铁制农具种类的丰富和形制、功能的创造,农民希望掌握新型工具从事和发展农业生产。战国时期,列国诸侯相继变法,铁农具的制造生产在各国“富国强兵”的变法改革中有着举足轻重的位置。

——摘编自杨玄《春秋战国时期黄河流域的金属农具的分析研究》

材料二 武帝以(赵)过为搜栗都尉,教民耕殖。其法:三犁(三脚耧车)共一牛,一人将之,下种、挽楼,皆取备焉,日种一顷(100亩)。至今,三辅(陕西中部地区)犹赖其利。今辽东耕犁,辕长四尺,回转相妨,既用两牛,两人牵之,一人将耕,一人下种,二人挽耧,凡用两牛六人,一日才种二十五亩,其悬绝如此。

——摘编自【东汉】崔定《政论》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括春秋战国时期铁制农具大量出现的历史条件。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析西汉犁耕技术发展的特征。

材料一 在1383到1349年间,瘟疫以惊人的速度扩散到整个欧洲。在这场灾难中,死亡人数是无法被确知的:但我们知道,欧洲损失了大约三分之一的人口,在部分人口密集的域镇,死亡率甚至超过了50%、此外,修道院也是重突区之一,大堂国照顾垂死的人而染病身亡。

——摘自朱迪斯·M本内特等《欧洲中世纪史)(第10版》

材料二 年表经济发展和社会变化(1300—1500)

——摘自朱迪斯·M 本内特等《欧洲中世纪史》(第10版)

材料三 法国年鉴学派历史学家布罗代尔提出过“世界时间”的概念。依据他的观点,人类文明的进步并不均衡地发生在地球的每一个地方,相反,它只出现在少数的两到三个地方,这些地方所呈现的景象代表了那个期人类文明的最高水平。下表是不同时期“世界时间大挪移”的概况。

| 中国西安、洛阳 | |

| 公元前202—220年 | 罗马 |

| 6世纪以后 | 中国 |

| 13世纪以后 | 逐渐向西方转移 |

| 18世纪 | 世界时间的钟摆彻底离开了中国 |

——摘编自吴晓波《历代经济变革得失》

(1)根据材料一、二,并结合所学知识,简析大饥荒、大癌疫给中世纪西欧社会带来的影响。

(2)根据材料三,从经济的角度运用所学知识,说明13-18世纪“世界时间大挪移"的原因。

材料一 明清时期江南市镇星罗棋布,互相连接,构成四通八达的商品市场网络。在这块不大的地面上,明代分布了300多个市镇,清代分布了400多个市镇。镇与镇的间距以十ニ里至三十六里为较常见的模式,每个市镇都有一定范围的四乡村落作为相对固定的“乡脚”,这是市镇赖以繁荣的土壤。江南市镇是一个充满经济活カ的工商业中心,各种作坊林立,机坊、炼坊、染坊都需要大量有技之长的雇佣工人,于是劳动力市场应运而生。其产品特别是丝织品、棉布等畅销海内外。

——摘编自樊树志《明清长江三角洲的市镇网络》

材料二 英国西北部工商业城市的兴起,吸引了大量人口,形成了新的人口中心。1801-1831年,伯明翰、曼彻斯特、利物浦等城市的人口增加了两倍多机械化生产使工人的一部分体力,消耗和技能的运用被机器所代替,使工人的劳动失去了独立的性质,成为了机器的附庸,同时也使得资本家可以利用女工和童工来排挤成年男工,从而压低工资。使用机器进行生产又成为资本家增加工人劳动强度和延长劳动时间的有力手段,它甚至突破了起码的道德标准和人的生理承受限度。

——摘编自刘宗绪《世界近代史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清时期江南市镇的特点,并分析明清市镇发展的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括19世纪上半期城市发展过程中英国社会发生的变化。

材料一 明清时期耕地和人口的变化

| 时期 | 耕地面积 | 人口 |

| 明初 | 8.5亿亩 | 6600余万 |

| 清前期 | 10亿亩 | 4.1亿 |

材料二 (清前期)苏州机户类多雇人工织。机户出资经营,机匠计工受值,原属相需,各无异议。

——摘自《永禁机匠叫歇碑》

材料三 一个人口几乎占人类三分之一的大帝国(清王朝),不顾时势,安于现状,人为地隔绝于世并因此竭力以天朝尽善尽美的幻想自欺。这样一个帝国注定最后要在一场珠死的决斗中被打垮……这真是任何诗人想也不敢想的一种奇异的对联式悲歌。

——摘自《马克思恩格斯全集》

请回答:

(1)根据材料一、二,概括明清时期出现的经济现象。

(2)材料三中的“时势”是指什么?“安于现状”和“人为地隔绝于世”反映了当时清政府实行怎样的政策?

(3)依据上述材料结合所学,指出明清政府实行的这些政策产生了怎样的消极影响?

材料一 春秋战国时期,社会基本经济单位由宗法血族组织降为个体家庭,再加上较为自由的迁移、择业条件,使人们在经济生活中能以私有者的身份进行竞争,从而使私营工商业有了相当长时间的自由发展。一些诸侯国统治者出于实际情况的考虑,修筑道路,对商业和商贾采取了筅络扶持的立场,积极推动各地物产能够在全国范围内流通。工商业者在市场竞争中,竭尽聪明才智,“设智巧,仰机利”,能够“乐观时变,人弃我取,人取我弃”,分析并了解市场信息,把握货物的价值与价格的关系,以求得最大的利润。总之,此时的商品经济与封建自然经济相适应,是农本经济的补充。

——摘编自杨师群《春秋战国之际社会发展原因新探》等

材料二 鲜卑族统一黄河流域后,于公元5世纪末实行了均田制等措施,把北魏的社会经济发展推向一个新阶段商业也因此出现了新的发展与繁荣。平城与洛阳等地的市场繁荣,户口般盛。据《洛阳伽蓝记》记载,洛阳城内设有多个商业区,有洛阳大、小市和四通市,还有通商、达货、准财等十里。大批胡商纷至沓来,“自葱岭以西,至于大秦(东罗马帝国),百国千城,莫不款附。商胡贩客,日奔塞下”。农村中的商品交换活动也逐渐兴盛。自耕农经济相当活跃,农民有一些剩余生产物要出售,也有一些购买力换回所需要的生产、生活资料。

——摘编自张旭华《魏晋南北朝时期北方商业的曲折发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析春秋战国时期商业发展的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括北魏时期商业发展的表现及影响。

材料一 晚明大变局是在世界潮流的激荡下逐渐显现的,在全球化贸易浪潮频频袭来之际,大明王朝沿袭着海禁政策。隆庆元年(1567年),朝廷在东南沿海的港口,设立海关,走私贸易转化为合法贸易。各种力量的作用,铸就了晚明对外贸易的辉煌。正如全汉异所说:“中国的丝织工业,因为具有长期发展的历史背景,技术比较先进,成本比较低廉,产品比较丰富,故各种产品能够远渡太平洋,在西属美洲市场上大量廉价出卖,连原来在那里独霸市场的西班牙丝织品也要大受威胁。”

——摘编自樊树志著《晚明大变局》

材料二 晚明历史大变局的帷幕慢慢揭开,这是中国历史上罕见的辉煌!由于中国出口的商品如生丝、丝织品、棉布、瓷器等,主要来自太湖流域,以及东南沿海地区,巨额白银资本的流入,毫无疑问刺激了这些地区经济的蓬勃发展,市场机制的日益完备。这是值得探究的历史课题,给人印象最深的一点就是,在欧洲工业革命发生以前,中国江南的经济水平是领先于欧洲的,至少并不比欧洲落后。

——摘编自樊树志著《国史十六讲》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括“晚明大变局”形成的时代背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析“晚明大变局”对江南地区产生的重大影响。