材料一 元祐二年(1087)十月,泉州港正式成为全国最重要的对外贸易港口之一……出于生存的需要,南宋统治者放宽了对工商业的控制,鼓励发展工商业,使得这一时期的经济发展达到了历史上顶点。由于经济的兴起,城市化进程也有所加快,人们的思想观念也在不断改变。有宋一代,科学技术成果极为丰富,航海技术也相较以前有所提高,以理学为代表的儒家文化也发展到新的高度。由于南北陆路和东西陆路的交通断绝,南宋的大致方针是向北防御,向南发展。因此,面向东南海陆发展与东南亚等国的关系也就成了必然的趋势,而作为海上对外交往中心枢纽的泉州也应时兴起。

——陈炎《海上丝绸之路与中外文化交流》

(1)根据材料一,概括“泉州港成为全国最重要的对外贸易港口之一”的有利条件。结合所学,指出宋代“南北陆路和东西陆路的交通断绝”后海路转趋于发达的两条路线。

材料二 至道光四年(1824),“高家堰大堤溃决,冲毁运道,运河水量激减”。清江浦南北一带“运河底高已达一丈数尺,两淮积淤宽厚,中泓如线。向来河面宽三、四十丈者,今只宽十丈至五、六丈不等;河底深至五、六尺者,今只存水三、四尺,并有深不及五寸者。舟只在在胶浅,进退俱难。”道光五年,黄河再次发生大水……运道淤塞严重,漕船纷纷搁浅于泥淖之中。然而,漕运维系着京师的粮饷供给,道光帝也不得不发布上谕,议行海运。其实,此时实行海运已完全具备相应的条件。一是较元明时期,人们对海道的熟悉程度大大提高,对于海洋航行知识了解的也更多;二是交通工具的改进也使得海运的风险大为降低。……道光帝由于得到了琦善等封疆大吏的支持,遂决定实行海运,批准了他们的奏请。

——《清江浦兴衰研究》

(2)根据材料二并结合所学,分析清江浦城市发展的不利因素。结合材料一、二谈谈你对城市兴衰的认识。

材料三 像伦敦这样的城市,就是逛上几个钟头也看不到它的尽头,而且也遇不到表明快接近开阔的田野的些许征象,——这样的城市是一个非常特别的东西。这种大规模的集中,250万人这样聚集在一个地方,使这250万人的力量增加了100倍;他们把伦敦变成了全世界的商业首都,建造了巨大的船坞,并聚集了经常布满太(泰)晤士河的成千的船只。

——恩格斯《英国工人阶级状况》

(3)根据材料三并结合所学,分析伦敦成为“全世界的商业首都”的必然性,并指出伦敦城市化早期进程的问题。

材料一:西班牙在征服美洲之后,在亚洲吕宋(今菲律宾)建立了新的殖民地,为了将菲律宾当地和明朝的优质产品运往美洲和欧洲,西班牙人开始探索一条可从菲律宾返回墨西哥的太平洋航线。1565年,航海家乌尔达内塔从菲律宾起航,开辟了一条西起吕宋马尼拉、东至墨西哥阿卡普尔科的全新航道,这条航道被称为马尼拉大帆船贸易航线。250多年间,无数中国丝织品运抵美洲市场,用以交换产自西属美洲的白银。银丝贸易不仅是马尼拉大帆船贸易的主要内容,也贯穿其始终。航海技术的革新,中西两国政策上的放松都客观上为银丝贸易提供了条件。16世纪中后期,银丝贸易逐步兴起。

——据全毅《漳州月港与大帆船贸易时代的中国海上丝绸之路》等整理

材料二:白银流入对中国的影响。

自大江以南,强半用银。即北地,惟民间贸易,而官帑出纳仍用银。则钱之所行无几耳。

——孙承泽:《春明梦余录》卷47“钱法议”

白银流向中国(作为出口的回报)。……到1600年,这种贸易造成每年大约有20万公斤的白银流入从宁波到广州的华南和东南沿海地区。对丝绸的旺盛需求引发土地使用方式的重大变化……(另外)到1700年,大约一半的森林植被遭到破坏(低处种植桑树、棉花、甘蔗和水稻,高处种植玉米和红薯)。

(岭南的)农民不种棉花而种植甘蔗,用加工制成的蔗糖换取华中和华北的棉花。大部分棉花经过纺织加工再出口到南洋。这样,由于对棉纺织品的需求不断增长,就推动了甘蔗逐渐取代水稻(占用原有的水田,而种植棉花则需要开垦其他类型的土地)……没有导致(也不需要)另外开垦土地来种植供市场销售的甘蔗,这样就缩减了珠江三角洲及邻近地区的水稻产量,从而增加了市场对稻米的需求。对丝绸的需求增加时,也会出现类似的水稻田被非食品类经济作物挤占的情况。

——【德】贡德·弗兰克著,刘北成译:《白银资本——重视经济全球化中的东方》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出马尼拉大帆船银丝贸易兴起的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,分析白银大量流入中国对明朝社会经济产生的影响。

材料

附:唐三彩骆驼载乐俑介绍:

出土:1959年出土于陕西省西安市西郊中堡村唐墓。

规格:高58厘米,长41厘米。

烧制:制造时入窑两次(素胎窑温1100℃。釉彩窑温90℃,釉以铅为熔剂,高温下交混,制造出绮丽的艺术效果)。

技艺:模制法、雕塑法和粘接法。

型制:分塑合成陶俑。

乐器:西域的筚簟、琵琶、箜篌等胡乐,中原的笛、笙、排箫、拍板等汉乐。

乐人舞者:汉人。

(1)唐三彩骆驼载乐俑这件作品采用了________的艺术表现手法()

| A.写实 | B.抽象 | C.虚拟 | D.夸张 |

材料一 中世纪,欧洲城市规模一般不超过5000人,13世纪,英国最大的城市伦敦,4万人左右。而中国开封有一百五十万人,超过二十万人口的有六个,十万人以上的城市有四十多个。

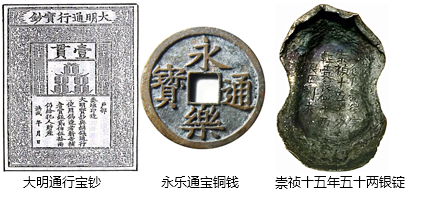

材料二 北宋时,出现了一种既轻便而又易得原料的纸币——交子,这是世界上最早的纸币。南宋时,通行“会子”“关子”等纸币。

材料三 宋朝的海外贸易超过前代,广州、泉州是闻名世界的大商港,中国商船的踪迹,近至朝鲜、日本,远达阿拉伯半岛和非洲东海岸。

材料四 在11至12世纪。城市普遍展开了反对封建领主、争取城市自治的斗争。一些比较富裕的城市,往往通过赎买获得自治权,但许多城市却依靠武装斗争获得不同程度的独立与自主。

材料五 中古西欧城市是作为经济中心出现的,……城市所集中的手工业和商业所构成的商品经济从一开始就对封建制度起到了瓦解作用。……城市里的市民阶级不断发展壮大,成为近代资产阶级的前身。

(1)材料一、二、三从哪些方面反映了宋代经济的发展?说明了什么?

(2)材料四反映了中古的西欧城市具有怎样的特点?它们获得独立与自治的方式有哪些?

(3)根据材料五分析,中古西欧的城市有着怎样的地位?中古西欧城市的兴起有什么历史意义?

材料一 16世纪,英格兰就有373个地方存在市场,占总数的37%。市场城镇的规模和功能分为三种类型:一是拥有300-400人口的小城镇,市场的影响所及为周围几英里的农村;第二种是人口在600-1000人或偶尔2000人的市场城镇,几乎所有的郡都有半打这样的市场城镇;最大的市场城镇是郡府所在地,英国东南部的五大郡各有2个彼此竞争的郡城,居民通常为几千人,具有悠久的自治传统,在经济和思维方式上影响着广大农村。

——摘编自徐浩《中世纪西欧市场和市集制度新探》

材料二 成化时期(1465-1487年),随着江南经济的发展,在交通便利的地方,镇市逐渐兴起。其中,一少部分是宋元旧有市镇的复苏与扩张,而大多数是新产生的。到万历以后,其市镇总数不下200个,其中规模大、功能全的镇至少有160个。这些市镇之间的距离大体在10-30里之间,一般最大距离不超过农家一日舟行往返足以完成买卖的路程。……在江南地区,一般在每个市镇的周围,都有密集的从事小商品生产的村坊和初级集市环绕,这些市镇作为商品集散之地,又与本府州和临近府州的治所所在地的中心城市互相沟通联结,形成一个以水路舟行为基本交通脉络的网状结构。

——齐涛《中国古代经济史》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析促进英国市镇发展的因素。

(2)根据上述材料并结合所学知识,指出中、英市镇经济发展的不同结果。

材料一 上古时期,人们只称“城”,而不称或少称“城市”。中国初期的城市,不是经济起飞的产物,而是政治领域中的工具。

——摘编自徐龙国《中国古代城市与文明起源》

材料二 中国早期城市制度是由《周礼》规定的。在《周礼》之后,古代城市的发展进程始终伴随着国家的权力确认。从秦汉以后到宋,中国的城市政治制度既体现为国家结构的严密,也体现为市场和社会、家庭要素的功能性导入。

——摘编自姚尚建《在城市革命之前——中国古代城市的制度巩固》

材料三 近代以来进入工业时代,经济中心城市优先增长。中国城市发生分化,部分城市衰落,而另一部分城市因被迫开放成为通商口岸脱颖而出,如上海、天津、武汉、广州、重庆等沿江、沿海的中等城市相继发展成为百万人口以上的特大城市。

——摘编自何一民《试析近代中国大城市崛起的主要条件》

材料四 英国是世界上最早开启工业化与城市化的国家,却也较早承受了转型时期公共卫生状况严重恶化的后果,不得不摸索出一套适应域市化、工业化发展需要的公共卫生管理制度。最终,英国构建出一套以地方政府为核心,辅以中央政府监督引导的公共卫生管理制度。

——摘编自王广坤19世纪中后期英国公共卫生管理制度的发展及其影响》

(1)结合人类社会发展规律,简析材料一、二、三中推动城市发展变化的原因。

(2)依据材料四并结合所学知识,指出工业革命后英国城市发展状况。并分析近代英国发展公共事业的意义。

材料一中国古代农业史上,发生过两次具有划时代意义的粮食生产革命,它不仅改变了中国几千年以来的粮食格局,还对我国的历史发展进程产生了重大影响。第一次粮食革命发生在宋代,标志性事件是来自于越南的“占城稻”被引入中国,首先在我国东南沿海等地开始种植,然后逐步推广到全国各地的水稻种植区;第二次发生在明末清初,美洲等地的一些特有物种传播到中国,其中粮食作物以玉米、马铃薯、番薯为主,它们能在较恶劣的条件下生长,改变了我国此前以稻、麦、粟等为主的粮食结构,极大的丰富了我们的粮食系统。

——摘编自刘宇杰《告别饥荒---饥荒成因与应对的历史考察》

材料二明清各时期农民平均生活水平估算

| 时期 | 总人口(万人) | 粮农家口(万人) | 粮田(万亩) | 粮农及家口平均拥有土地(亩) | 平均亩产(市斤) | 粮农及家口平均拥有毛粮(市斤) | 扣除成本加工后的人均粮食(市斤) | 除口粮外可向社会提供粮食(市斤) |

| 明万历 | 12000 | 9720 | 66075.4 | 6.8 | 256 | 1741 | 808 | 458 |

| 清乾隆 | 20000 | 17000 | 93249.8 | 5.5 | 310 | 1705 | 791 | 441 |

| 清嘉庆 | 35000 | 29750 | 94460.5 | 3.2 | 319 | 1021 | 474 | 121 |

| 清末期 | 40000 | 34000 | 101336.4 | 3 | 287 | 861 | 400 | 50 |

——摘自郭松义《明清时期的粮食生产与农民生活水平》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括两次“粮食革命”的历史影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出明清时期农业发展的主要问题。

材料一 南朝时期的土地开发利用取得重大成就,不仅平原地区的荒田得到进一步的垦辟,而且偏狭的山间土地以及大量的池泽湖荡也被相继耕垦。士家大族大力营建田园,把一直沉睡的荒山野岭改交成农业生产基地。……宋孝武帝大明初年颁布“占山格”,规定官吏依品占有山林川泽,第一品允许占3顷,直至“第九品及百姓一顷”,经过长期的开发,洞庭、鄱阳、太湖流域成为重要粮食产区。

——摘编自赵毅《中国古代史》

材料二 六朝时期城市大量兴起,其中很多由草市发展而来.这些新兴的城市也给南方的城市经济带来了某些新特征,如在南朝的市场中有了住家的出现和存在,“日中人已合,黄昏故未疏”,黄昏时市场中依旧熙熙攘攘。

——摘自朱和平《试论六朝南方城市大量涌现的原因、表现及城市经济的特征》

(1)根据材料并结合所学知识,概括南朝时期江南开发的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,概括南朝时期南方城市经济发展的表现。

材料 19世纪20年代的中国,专营汇兑业务的票号应运而生,其服务对象主要为在外地设立分号的山西工商业者。中国2000多年的传统文化惯性和自给自足经济依然具有顽强生命力,普通民众的价值取向被牢牢束缚。同时,在抑商思想统治下,清政府对个人私产和公共债务市场相关产权进行有效保护和监管制度严重缺失。商人也未将商业资本转化为产业资本,而是更热衷于窖藏金、银,或用于购置田产和捐输功名。

1694年,英格兰银行正式成立。利用政府对它的依赖,后者通过一系列保护性银行法令,多次获得制度保障,不断巩固自身的特权地位,并最终发展成为“实际上的国库”,“英国国家机构的一部分”。英格兰银行发行的银行券基于政府信用背书而迅速占领市场,并逐渐形成了完备的纸币体系。在不断地与股份制银行间开展业务的过程中,英格兰银行成为了金融体系的核心,承担起“银行的银行”职责。

——摘编自刘建生、张宇丰《英格兰银行与山西票号——近代化转型中的制度供给比较研究》

(1)根据材料并结合所学知识,概括山西票号产生的经济背景。

(2)根据材料,指出英格兰银行的特殊职能。结合所学知识,比较山西票号和英格兰银行在面临近代化转型时的不同条件。

材料一 北魏孝文帝认为使用近百年的都城平城“只是用武之地,非可文治”,而洛阳是帝宅王里,可“光宅中原”,故有意迁都。由于迭经战乱,洛阳早已衰败,太和十七年(493)孝文帝巡幸洛阳,令穆亮和与汉族人氏李冲、董爵等人筹划重建。两年之后,北魏“六宫及文武,尽迁洛阳。”考古发掘证明,北魏洛阳城的核心格局继承、发展了中原正统王朝的都城模式和制度。迁洛早期重建的洛阳宫太极殿广泛吸收、借鉴了魏晋洛阳城、南朝建康城和平城太极殿的形制。整个城市分为宫城、内城和外郭城。布局谨严,规模宏大,远超前代。筑外郭城以及在城内统一规划建造里坊,郭城区域的功能进一步明确和丰富。

——摘编自钱国祥《北魏洛阳外郭城的空间格局复原研究》等

材料二 在灯火困难的古代,官方对于民众作息时间的管理,是一件关涉到“秩序”的大事。朱熹曾说:“日出而作,日入而息,其所以饮食作息者,皆道之所在也。”北宋初,《宋刑统》明确规定:“犯夜(禁)者,笞二十。”后宋太宗仿照唐制,于东京城设置街鼓,在夜禁开始与终止时击鼓通报。宋仁宗时,夜禁仍然实行,但此时的东京城已“不闻街鼓之声”。北宋末,东京城的州桥夜市“直至三更”,马行街一带“夜市直至三更尽,才五更又复开张。如耍闹去处,通晓不绝”,夜禁实际上已经废除,古代城市发展中的一项重要变革得以完成。

——摘编自冯之余《古代中国的黑夜秩序》等

(1)根据材料一,概括孝文帝重建洛阳的原因和举措。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析宋初东京城实行夜禁制度的原因,并说明其废除的历史意义。