材料一 从16世纪中期到17世纪中期,美洲生产了30000吨白银,最终流入中国的白银7000吨到10000吨。中国占有了世界白银产量的1/4到1/3。自16世纪中期起,明代经济越来越在银本位的基础上货币化,白银和贸易的刺激作用及其引起的经济扩张在中国南方尤为显著。“交易皆用白银,白银流通全省。”商人们向农民预付定金,日后收取他们的农产品。土地使用方式发生重大变化,出现水稻田被非食品类经济作物挤占的情况。

——摘编自弗兰克《白银帝国》

材料二 清初由于防备成功的反清活动,实行海禁政策,中外贸易除犯禁走私外,只能通过葡萄牙人侵占的澳门从陆路进行。康熙年间随台湾的回归而开放海禁,允许国内商人在一定条件下出海贸易,外国商人在指定的口岸通商,口岸是上海、宁波、泉州、广州。乾隆二十二年(公元1757年)只保留广州一处。

——摘编自吴慧《中国古代商业》

(1)结合材料一和所学知识,指出从16世纪中期到17世纪中期中国进出口的主要商品。导致欧亚贸易扩大的主要事件是什么?白银大量流入对中国造成了什么影响?

(2)结合材料二和所学知识,概括清朝前期对外贸易的变化。

(3)结合材料一、二和所学知识,指出明清时期对外贸易政策的总体发展趋势。

在清朝,我国西部出现了一次开发的热潮,其中蒙古地区也有很大发展。

清代初期,“蒙古耕种,岁易其地,待雨而播,不雨则终不破土,故饥者恒多……雨后相水坎处,携妇子、牛羊以往,毡庐孤立,布种辄去,不复顾。逮秋复来,草莠杂获,计一亩所得,不及民田之半”。康熙十年(1671年) 后,“口外(即内蒙古)始行开垦,皇上多方遣人教之树艺,又命给之牛种,致开辟未耕之地者皆成内壤。”至十八世纪,“今河南、山东、直隶之民,往边外开垦者多,大都京城之米,自口外来者甚多,口外米价虽极贵之时,秫米一石,不过值银二钱,小米一石,不过值银三钱,京师亦常赖之。”“蒙古游牧为生,初多肉食,近以汉民北耕,亦甘食五谷”,并且“由酬酢(交际应酬)而渐通婚姻,因语言而兼习文字”。

(1)根据材料,概括1671年以前蒙古地区农业生产的状况。

(2)根据材料,指出清代蒙古地区得到开发的原因,并分析其影响。

材料一 宋辽西夏对峙时期,北宋的东京开封府是最大的商业中心,此外还有一些地区 性商业都会。这些大商业城市已完全突破坊和市的限制,商业活动也更为自由。在县城下面, 有许多镇市,城镇郊外的农村还有草市定期集市贸易。在南宋统治区内,商业以杭州为中心, 在长江流域及江南广大地区继续发展。

——摘编自卜宪群《简明中国历史读本》

材料二 原本中国古代的城市以城为主,纯粹体现工商贸易功能的市镇,要到唐宋之际 才出现,而明朝中后期是一个高峰。尤其是江南苏、松、杭、嘉、湖地区的许多著名市镇, 都是在那时形成的。这些市镇中的居民,已经从农业人口中分离出来,大多从事纺织业。工 商集贸性质市镇兴起,使得农业人口与手工业和商业人口的比例发生了变化。而流向城市的大量游民,又成为雇佣工人的后备队伍。城市和商业进一步繁荣,具有明显经济职能的城市在增加。到清朗前期,广东佛山镇在内的“天下四大镇”在专业性市镇的基础上发展成为新兴的城市。

——摘编自刘克、朱汉国《历史学习精要》

完成下列要求:

(1)据材料一,概括两宋时期商品经济发展的表现。

(2)据材料二,概括江南市镇的特点,结合所学知识分析明清时期市镇兴起的原因

(3)据材料二并结合所学知识,简析明清商品经济发展对中国社会产生的影响

材料

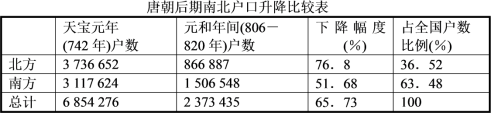

——据王育民《论唐代南北户口分布比重的消长》

根据材料并结合所学知识,对表格中的数据变化做出合理的历史解释。(要求:史实运用正确,逻辑体系严密。)

材料一 明代蒙古草原南部逐渐开发,明代中后期与北方蒙古鞑靼较长时期基本保持和平状态以及开展互市贸易。在中国与俄国恰克图通商后,山西商人前往蒙古及俄国经商的更多,他们每年把茶叶、布匹、丝绸等商品运往蒙古库伦、科布多、恰克图等地,仅仅和俄国商人交易的砖茶就有四十余万箱。在道光十七年至十九年(1837~1839年)间,仅在恰克图一地的市场中,中国平均每年对俄茶叶输出价值折合白银达320万两之多,远超俄国同期由恰克图向清朝的商品输出。中国由此获得大量以白银支付的贸易盈余。

——摘编自谢元鲁《明清北方边境对外贸易与晋商的兴衰》

材料二 二战后初期,美国长期在经济等方面奉行“扶蒋反共”的政策,并对苏联社会主义势力严厉制裁。1949年3月3日杜鲁门政府却批准了对华加强贸易,只对部分具有直接军事用途的物资实行禁运,以防止中国将这些物资转运到其他共产党国家。

——摘编自吴浩、刘艳斐《莫斯科国际经济会议与英国对华贸易政策的调整(1952~1957)》

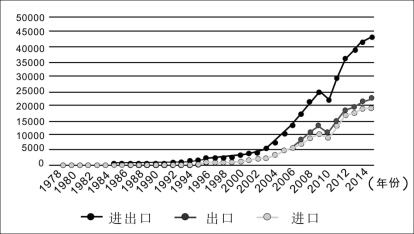

材料三 1978年以来中国进出口增长曲线图(单位:亿美元)

——据《中国对外贸易的发展历程、现状和特征》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清时期北方边境对外贸易顺差形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述1949年美国调整对华贸易政策的背景,并分析其目的。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明改革开放以来中国贸易顺差的新特点。

材料一在农业发展基础上,宋代的民间手工业比前代有所发展。……宋代取消了束缚商业发展的政策,使商人地位有所提高。宋代大部分行业的手工业者都是亦工亦商,手工业的经营者就是商人,手工作坊和工场就是商店,以印书手工业为例,书店兼有编辑、印刷、书店的性质,以卖书为主要任务,……同时,官营手工业在整个社会手工业中的比例不断下降,为民间手工业提供了更大的发展空间。

——摘编自《宋代民间手工业高度发展原因探析》等

材料二为使战时后方工业迅速形成生产能力,国民政府对民营工矿业采取扶持措施和优惠政策,先后颁布了《非常时期工业奖助暂行条例》《奖励工业技术暂行条例》等。为保护厂矿设备免遭日机轰炸,工矿调整处采取疏建办法,规定凡制造工作能分开者另设分厂,设备能在洞中使用者,可开凿山洞,移内工作。并设立疏建贷款,在疏建技术上给以指导。为帮助内迁厂矿复工或新建厂矿尽快开工,政府对其货款总计达2003万元,从民国二十八年到三十三年,经济部工矿调整处供应给民营企业的五金、化工、电气等器材、原料总值约563亿元。还制定“技工招募法”,到各地招募技术员工,至民国二十九年,已招募技术员工达12164人。此外,还开设了各种训练班、训练新技工。

——摘编自史仲文、胡晓林《中国全史》

材料三“工业化的速度首先决定于重工业的发展,因此我们必须以发展重工业为大规模建设的重点。在“边打,边稳,边建”的方针下,就要求我们集中力量而不是分散力量去进行基本建设,要求我们以有限的资金和建设力量,首先保证重工业和国防工业的基本建设,特别是确保那些对国家起决定作用的,能迅速增强国家工业基础与国防力量的主要工程的完成。我们必须在五年内基本上完成鞍钢等大工业基地的建设,并开始新的工业基地的建设,以此来发展我国的五金、燃料、机械、电力工业与国防工业,使1957年的工业生产比1952年提高一倍到二倍半。

——摘自《中共中央关于编制1953年计划及五年建设计划纲要的指示》

(1)根据材料一和所学知识,概括促进宋代民间手工业发展的有利因素。

(2)根据材料二指出抗战时期国民政府推动民营企业发展的措施。

(3)据材料三概括我国“第一个五年计划”的主要特点,结合所学知识说明“一五计划”超额完成的意义。

材料一 在1700~1820年间,中国的GDP(国内生产总值)在世界GDP中所占的比重从22.3%提高到32.9%,GDP年增长率达0.85%;而整个欧洲的GDP在世界GDP中所占的比重仅从24.9%提高到了26.6%,GDP年增长率为0.58%。

——摘编自[英]麦迪森著《中国经济的长期表现:公元960~2030年》

材料二 (18世纪的清朝)不仅西南以及东北得到大开发,中部也得到进一步开发,并在此基础上形成了统一的国内市场。在18、19世纪,中国东部由于居于东亚贸易圈的内核,所以日本的铜,美洲的银,东南亚的粮食、木材、锡、香料、药材,印度的棉花、染料,俄国、美国的皮毛,都流向中国东部来了。……珠江三角洲人民用印度输入的棉花纺织出来的棉布,大部分出口到英国。景德镇德化的瓷,福建安徽的茶,都是外销的。

——摘编自清华国学院编《全球史中的文化中国》

材料三 按照林毅夫教授在《中国的奇迹》的新版序言中所提供的数字,从1978到2013年,中国经济已经实现超过9.8%年平均增速,中国的GDP 总量达到了8.3万亿美元。一个超过13亿人口的大国,能保持35年GDP超过9%以上的年平均增速,这在人类历史上史无前例,因此将之称作中国经济奇迹。

——摘编自韦森《中国经济高速增长原因再反思》

(1)材料一反映了中国经济在1700~1820年间发展的哪些特点?

(2)依据材料二,概括指出18世纪中国经济发展的原因。

(3)依据材料三并结合所学知识,分析创造“中国经济奇迹”的原因。

材料一 宋代是一个市镇机能转变的过渡时代。原有以行政及军事机能为主的城镇,也逐渐蜕变转化为商业及贸易的重要据点,这种商业化的趋势,直到明清,传统的市镇均脱离了它的原始含义,而以商业机能为标准。到15世纪末(尤其是明成化、弘治年间),出现了江南市镇发展的第一个高峰。

——选自道客巴巴网《明清时期的江南市镇》

(1)根据材料一指出宋至明清市镇机能的变化;试用史实说明这一变化对经济结构、文学形式、思想观念方面产生的影响。

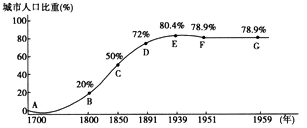

材料二

英国城市化发展进程曲线(1700—1859年) |

(2)根据材料二概括18世纪以来英国城市化进程中不同阶段的发展特点。根据所学知识,分析推动英国城市化发展进程的主要经济因素。

材料三 中国城市告别传统城市形态走向近代是从19世纪40年代开始的。与西方资本主义诸国通过提高农业生产力、工业革命和日益增长的商业化等内力作用实行近代城市化和城市近化代不同,中国的城市近代化发韧于西方资本主义的侵入,一批有别于传统封建市镇的近代城市首先在通商口岸崛起。这些通商城市以贸易为中介,并通过强行建立租界等手段,将西方资本主义社会新的技术、城市建设与管理、文化样式及价值观念移植嫁接到传统城市之中,从而使这些城市走出乡村社会及文化的包围而开始了艰难的近代之旅。

——摘自《中国近代城市化与城市近代化论略》

(3)根据材料二和材料三,指出中英城市近代化的不同之处,并结合所学知识分析中国为何出现的这些不同?

材料四 2001年诺贝尔经济学奖的获得者斯蒂格里茨认为,中国的城市化与美国为首的新技术革命是影响21世纪人类进程的两大关键因素。可见,中国的经济发展显现的巨大作用已经得到国际学术界的广泛认可。特别是近三十年来以工业化和城市化拉动的经济高速增长和取得的巨大成就,更是海内外有目共睹的。其中,“城市化”已经成为当今中国社会的热门词汇之一。

——杨醉《我国加快城市化进程的原因》

(4)根据材料四并结合所学知识说明21世纪以来我国城市化进入了怎样的发展阶段?提出了什么样的城市化战略?

材料一 宋代,城镇数量大幅增加,城市人口膨胀,城市中工商业从业者增多,地域性经济中心城市层出不穷,导致传统的政治性城市向经济性商业城市转化。与此同时,城市格局因古典坊市制的崩溃而有重大改观,临街设店的近代型城市风貌已初见端倪。更值得重视的是,宋代已经出现了少量的生产性工商业城市,如浙东金华可以认为是纺织城镇;徐州附近的利国监可以视作冶金城镇,还有常聚十余万矿冶工匠的江西铅山场、广东岑水场亦属矿冶城镇;四川井研县亦有数万井盐工匠,可谓盐业城镇。

——摘编自葛金芳《经济变革与宋代工商业文明的加速成长》

材料二 在宋代,农产品粮食和原先主要是作为家庭手工业产品的绢帛大量走向市场,转化为商品,并且成为市场上的主要商品。家庭手工业继续发展,而与农业脱离的手工业也有了显著发展。因而为纺织手工业提供原料的棉花、麻和蚕桑等,亦相应地发展起来。为供应市场的需要和城市发展的需要,甘蔗、果树、蔬菜等也跟着发展起来。

——摘编自漆侠《中国经济通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代城市发展的表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出宋代农业发展的新现象,并说明其原因。

材料一 明清时期,随着工商业的发展,具有儒家理念的商人们透过大行义举等方式来表达自己对于社会的关怀。他们购义田、建学校、办赈灾、置义冢、施棺木、立祠堂,在闹灾荒时平价售粮、烧毁无法偿还的债券等。商人在家庭乃至家族中非常重视对后人进行“怀爱好义”的道德说教,所以在他们中间不乏义贾。这些义贾十分关心家族内部的教育,而且对当地的官学、私学慷慨捐资赠书,甚至不惜花费巨资办学兴教。商人们把自己通过经营活动所获得的钱财慷慨捐出,回报宗族,回报社会,是受到儒家的传统价值取向的影响和社会成功动机的驱使,同时也使其经商行为在儒家价值体系中得到某种合理化的解释,人们一向认为是水火不相容的义与利在这里变成是相通的了。

——摘编自侯杰《明清时期的商人与儒家思想观念》

材料二 工业革命开始以后,伴随着工业家的大量出现,“自助”观念真正得以大行其道。18世纪中期肇始的工业革命带来了社会财富的急剧增长,那些能够抓住经济变革机遇的发明家、工厂主和商人们成为最大的受益者。然而,已经习惯了农业社会财富缓慢增长模式的人们对此很不适应,每一个“一夜暴富”的人都成为他们关注的焦点,如欧文就曾提到,在1792年左右,一位著名的棉纺厂主塞缪尔·奥尔德诺在不久前即连续两年每年以获利1.7万英镑而闻名遐迩,因此当时人们都认为他非常有钱,是织造业和商界的大人物。这种现象强烈冲击着人们的财富观念,并激起他们探究工业家出身和发财经历的好奇心,他们从日常观察中得出了对工业家起源的一般看法,认为早期的工业家们大多出身卑微,是靠自我奋斗成功的。

——摘编自尹建龙、陈晓律《斯迈尔斯神话:19世纪英国社会对工业家起源的认识》

(1)根据材料一,概括明清时期商人大行义举的原因及特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明“自助”观念对英国社会的影响,并就思想观念与经济发展的关系谈谈你的认识。