下表是关于手工工匠的历史信息

| ① | 《左传·文公七年》载:“六府三事,正德、利用、厚生”成为古代工匠艺人的职业道德规范。 |

| ② | 《宋史》:掌御制、御书及供奉笔札、图书之事。各级官府和民间刻书队伍庞大、活跃。不识字难以在这一行业立足。 |

| ③ | 中世纪末,手工业部门发生深刻变化,新技术革命,产生新的手工业部门,行会逐步瓦解,匠师们不再参加作坊里的劳动,而变成了生产的管理者和监督者,成为早期的资本家。17世纪,工匠群体对职业产生了发自内心的热爱和使命感。 |

| ④ | 机械化和互联网使产品生产实现规模化、批量化,但终究少了技艺的沉淀和凝练。正如《我在故宫修复文物》说:“故宫的这些东西都是有生命的”。 |

依据所学知识和选取上述材料信息,提出一个关于古今中外工业的论题,并加以论述。(要求:选取材料中的一个或多个信息,提出观点,展开论述;观点明确,史论结合。)

材料一 春耕夏耘,秋获冬藏,伐薪樵,治官府,给徭役。春不得避风尘,夏不得避暑热,秋不得避阴雨,冬不得避寒冻。四时之间,亡日休息,又私自送往迎来,吊死问疾,养孤长幼在其中。勤苦如此,尚复被水旱之灾,急政暴赋,赋敛不时,朝令而暮改。当具,有者丰贾而卖,亡者取倍称之息。于是有卖田宅、鬻子孙以偿债者。

——西汉·晁错《论贵粟疏》

材料二 白居易诗《朱陈村》描写了唐代农村生活景象:“徐州古丰县,有村曰朱陈。去县百余里,桑麻青氤氲。机梭声札札,牛驴走纭纭。女汲涧中水,男采山上薪。县远官事少,山深人俗淳。有财不行商,有丁不入军。家家守村业,头白不出门……”

材料三 末作(工商业)文巧(华而不实)禁则民无所游食,民无所游食则必农。民事农则田垦,田垦则粟多,粟多则国富。国富者兵强,兵强者战胜,战胜者地广。……舍本事而事末作,则田荒而国贫矣。

——《管子·治国》

请回答:

(1)根据材料一合材料二,概括小农经济的特征。

(2)根据材料一指出小农经济对中国古代王朝统治起到的作用。

(3)概括材料三中体现的经济主张及其理由。

材料一 西周时期,商业管理已经成为国家行政管理中的一项重要内容,西周城市总体上为前朝后市的格局,据《周礼.匠人》记载,西周城的后边部分往往设有市场,并规定凡是官办的商业市场,均设置有专职官员负责商业管理事宜。市场管理的总负责人叫司市,全面负责所辖市场的刑、政、教、治、量度及禁令,司市只要在市场入口处悬挂旌旗就表明可以开市,参市交易者从规定的入口进入市场,入口处由胥手持长鞭把守,其他管理官员则各司其职。开市后,首先要检查货物是否以假冒真,货物价格制订是否合规,贾师还要根据官府的需要制订商品价格,调节商品流通。西周政府对商业的干预使其商业发展状况逐步顺应了农业社会自然经济的发展水平。

——摘编自李佩等《探源西周时期的商业管理》

材料二 春秋战国时期,百工、商贾反抗官府,“百工叛”的现象不断出现,“百工之丧职秩者”的现象较为突出。据记载,春秋时期,齐国致力于“通工商之业,使鱼盐之利”,郑国规定只要商人对国家忠诚,国家就不干涉,卫文公制定的“务财、训农、通商、惠工”的政策,也极大地促进了商业的发展。《战国策·魏一》载魏国“车马之多日夜行不休已”,《管子·八观》也称当时有“粟行于五百里”者,战国时期,横贯东西和纵贯南北的水陆交通线业已形成。《国语·周语》记载,当时“黄金为上币,铜铁为下币”,“商贾可以富家,技艺足以糊口”,而“用贫求富,农不如工,工不如商,刺绣文不如倚市门”,人们纷纷通财鬻货,自此,谋利之风席卷整个社会。

——摘编自李生《春秋战国时期商业发展原因新探》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析西周商业管理的主要制度及其具体措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出春秋战国商业发展的表现及其原因。

材料一 唐中前期的“市”能否设立,由国家规定;在“市”内,物价的确定、交换的具体位置、交换的时间等都要遵从国家的安排。唐代对市场的管理主要采取由“市令”专管或以其他官员兼职掌控,严格规范各级市场空间及市场交换行为的模式,其最重要的就是由市场官员直接管理交换的各个环节,其职事前后似乎都在表现出国家至上的特点。

——摘编自吴晓亮《唐宋国家市场管理模式变化研究》

材料二 宋代国家的市场观发生变化,使唐代以来通过“商税”以增加国家收入的意识在宋代得到前所未有的加强。在现实中,一方面国家下放对具体交换场所的管理权,将琐细事务交予牙人、小吏;另一方面,则是加强税收机构的完善,从另一个角度实现对市场的有效管理。

——摘编自吴晓亮《唐宋国家市场管理模式变化研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳唐代市场管理的特点,并分析形成这些特点的主要原因。

(2)根据上述材料,指出相比唐代,宋代市场管理方式发生的变化,并分析这一变化的积极影响。

材料 下表为唐朝中期以后的统治者发布的关于商业政策诏令的部分内容。 | ||

| 发布者 | 内容 | 出处 |

| 唐德宗 | 通商惠人,国之令典 | 《册府元龟》 |

| 唐宪宗 | 百姓商旅诸色人中,有被分外无名赋敛者,并当勒停 | 《唐大诏令集》 |

| 唐武宗 | 度支盐铁户部诸色所由茶油盐商人,准敕例条,免户内差役 | 《全唐文》 |

| 唐宣宗 | 如商旅往来兴贩货物,任择利润,一切听从,关镇不得邀诘 | 《全唐文》 |

| 其商贾准令所在收税,如能据所有资财十分纳四助军者,便与 终身优复;如于敕条外有悉以家产助国,嘉其竭诚,待以非次 | 《通典》 | |

| 唐禧宗 | 近关州府通舟船处,不得约勒商人 | 《全唐文》 |

| 刺史、县令,如是本州百姓及商人等,准元敕不令任当处官 ……百姓商人亦不合为本县镇将,若有违越,必举典刑 | 《唐大诏令集》 | |

根据材料并结合时代背景,评述唐代中期以后政府商业政策的基本特点。

材料一 北宋建立后致力于发展经济,商业活动越来越发达。当时的外贸分官营与私营,且以后者为主。两宋先后在广州、泉州、明州、杭州、密州等12处设有市舶司,专司外商货物税,还制定市舶条或市舶法,不许官员权责经营海外贸易、买舶商货物。当时,与宋王朝有海上贸易的达50个国以上,进出口货物达400多种,进口商品有香料、珍珠,象牙、药材等,主要出口纺织品、金属及其制品、陶瓷品、茶叶等商品。

——摘编自齐涛《中国古代经济史》

材料二 明朝嘉靖、万历年间,民间海外贸易兴起,中国海商的足迹几乎遍布东南亚各国。他们用瓷器、丝织品换取南洋的香料、药材和珠宝。欧洲的葡萄牙人、西班牙人到来后,则用白银换取中国的生丝和瓷器。隆庆元年(1567年),明朝政府开放海禁,在漳州府的月港设督饷馆,私人海上贸易取得某种程度的合法地位。在明朝的海外贸易中,中国始终处于出超地位,葡萄牙人和西班牙人不得不用大量白银来支付贸易逆差。海外白银的流入,增加了国内白银的总量,扩大了白银的流通范围。货币开始以白银为主。

——摘编自卜宪群《简明中国历史读本》

(1)根据材料一,指出宋朝海外贸易发展的表现。结合所学知识,简析其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括明朝海外白银流入中国的主要原因,并说明其对中国经济发展产生的积极作用。

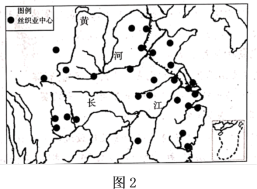

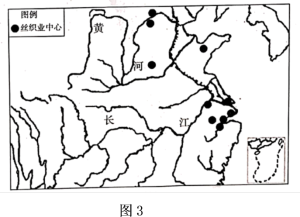

——材料来源∶程光裕主编《中国历史地图》(下)《中国历史地理(本科教程)2-B》

(1)提取三幅地图中的信息,指出丝织业中心分布的变化。

(2)结合所学知识,分析上述变化的原因。

表1 唐、宋耕地面积及粮食产量的比较

| 年代 | 耕地面积(万亩) | 百分比 | 岁入粮食(万石) | 百分比 |

| 唐天宝中 | 48546 | 100% | 2506 | 100% |

| 宋天禧五年 | 51111 | 105% | 3278 | 146% |

表2 唐、宋水利工程的分省统计

| 省份时代 | 陕西 | 河南 | 山西 | 河北 | 甘肃 | 江苏 | 安徽 | 浙江 | 江西 | 福建 | 广东 | 湖北 | 湖南 | 总计 |

| 唐 | 32 | 11 | 32 | 24 | 4 | 18 | 12 | 44 | 20 | 29 | 4 | 7 | 237 | |

| 宋 | 20 | 11 | 25 | 20 | 2 | 17 | 14 | 302 | 56 | 402 | 44 | 21 | 5 | 1643 |

表3 唐、宋财政收支的比较

| 时代 | 财政收入数(万贯) | 财政支出数(万贯) | 支出占收入之比 |

| 唐 | 3411(其中工商业收入1522) | 3306 | 97% |

| 宋 | 5875(其中工商业收入4619) | 9599 | 163% |

——摘编自杜文玉《唐宋经济实力比较研究》

分别提取表1、表2、表3中的信息,并据此对宋代经济指标的变化加以说明。

材料一 隋炀帝继位后,承高祖(隋文帝)和平之后,法网疏阔,户口多有遗漏。有的人已经成年,仍说还小;有的人还未年老,就已被免除了赋税。裴蕴向皇帝提议“大索貌阅”(一个个目测)。如有一人情况不属实,那么有关官员就要被解职,乡正和里长都要被流放到远方。又允许百姓互相检举,如纠察到一个谎报年龄的壮丁,就让被纠察的那一家世世代代为他交税和代他做劳役。大业五年(609年),诸郡统计新增加壮丁243000,新登记在簿的人口达641500。

——据《隋书.裴蕴传》

材料二 鱼鳞图册的形成有着深刻的历史背景,“历代统治者视土地为人民的衣食之本,国家财富的源泉”,势必丈量土地,编造籍册。鱼鳞图册在宋元两代均未能普及,“而明祖,则能剑及覆及,竭全力以赴之。故鱼鳞图册独著于明,至清代政府仍沿袭之”。明代鱼鳞图册的形式比较规范,“田地以丘相挨,如鱼鳞之相比,或官或民,或高或圩,或肥或瘠,或山或荡,逐图细注,而业主姓名随之,年月买卖,则年有开注”。

——据赵彦昌、黄娜《鱼鳞图册变迁考》整理

(1)根据材料一并结合所学知识,简析隋代“大索貌阅”的背景和作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括明代鱼鳞图册的特点,并说明其影响。

材料一 宋代海上丝绸之路是当时世界上最重要的商路。在唐代,海上丝绸之路还是对陆路贸易的补充。这种情况在宋代发生了根本转变。宋代海路主要包括: 从广州、泉州、宁波等港口出发,通往东南亚、南亚乃至西亚、非洲东北等地的南海航线;从明州、杭州、登州等港口出发,通往日本、朝鲜和琉球等地的东海航线。在宋代,同中国保持海外贸易的国家和地区超过以往……外商来到中国,“许其在蕃坊居止”,并允许与中国女子通婚。政府在沿海港口置市舶司,“掌蕃货贸易之事”……海外贸易的收入,在宋代财政上占有重要地位。海上丝绸之路的兴盛改变了宋代社会,也影响了整个世界。

——摘自高红清《国际化的宋代与海上丝绸之路》

材料二 “送王船”是广泛流传于我国闽南地区和马来西亚马六甲沿海地区禳灾祈安的民俗活动。自15至17世纪形成以来,随着“下南洋”和海上贸易,该民俗活动逐步从我国闽南地区传播到东南亚地区。“送王船”传递着人们对先辈走向海洋的历史记忆,体现了人与自然和谐相处、尊重生命的理念,为推动包容性社会发展提供了丰富的文化对话资源;其承载的观察气象、潮汐、洋流等海洋知识和航海技术,是人们长期海上生产生活智慧的结晶。“送王船”被中马两国的相关社区视为共同遗产,是中华文化在海上丝绸之路沿线国家传播与交融的生动例证。

——引自央广网2020年12月17日相关报道

(1)根据材料一并结合所学知识,分析“这种情况在宋代发生了根本转变”的原因。

(2)根据上述材料并结合所学知识,指出开通海上丝绸之路在推动中外文明发展和人类进步方面的意义。