材料一 西汉时期,大臣晁错曾向汉文帝建议“徙民实边”,大臣赵充国曾向汉武帝建议“屯田于边防,戍卫与垦耕并顾”。……到了明朝,统治者更是大兴屯田。为结束元朝梁王巴把剌瓦尔密在云南的统治,早日实现全国统一,朱元璋欲取道贵州,进攻云南。但当时的贵州,交通梗阻,经济落后,民族关系复杂。为解决这些问题,朱元璋决定在贵州屯田。明代因军屯、民屯、商屯进入贵州的人数约三四十万,其屯田总计约400万亩。朱元璋采取了“移民就宽乡”的政策,即把“地狭民稠”地区的居民迁往“地广人稀”的边疆。

——摘编自舒彩前《古代移民实边政策的当代借鉴意义》

材料二 1840年的鸦片战争,……我国沿海地区和东北、新疆、西藏、云南、广西等一些边疆省区的外患日益突出,出现了边疆全面危机的严重局面。……应该说,自明代以降,在中国内边防务问题依然严重存在的同时,现代意义上的边防,即外边防务问题开始提上议事日程。可清朝统治者面对边疆防务这种变化的形势,仍沉迷于治理“内边”的传统治边政策而不思也不会防备外患,致使前期治边政策的辉煌很快成为明日黄花。

——摘编自马大正《中国边疆治理——从历史到现实》

(1)根据材料一和所学知识,概括汉代与明代移民实边政策的不同,并简析古代移民实边政策的历史意义。

(2)根据材料二和所学知识,概述清朝传统治边政策成为“明日黄花”的原因。

材料一 西周时期,商业管理已经成为国家行政管理中的一项重要内容,西周城市总体上为前朝后市的格局,据《周礼.匠人》记载,西周城的后边部分往往设有市场,并规定凡是官办的商业市场,均设置有专职官员负责商业管理事宜。市场管理的总负责人叫司市,全面负责所辖市场的刑、政、教、治、量度及禁令,司市只要在市场入口处悬挂旌旗就表明可以开市,参市交易者从规定的入口进入市场,入口处由胥手持长鞭把守,其他管理官员则各司其职。开市后,首先要检查货物是否以假冒真,货物价格制订是否合规,贾师还要根据官府的需要制订商品价格,调节商品流通。西周政府对商业的干预使其商业发展状况逐步顺应了农业社会自然经济的发展水平。

——摘编自李佩等《探源西周时期的商业管理》

材料二 春秋战国时期,百工、商贾反抗官府,“百工叛”的现象不断出现,“百工之丧职秩者”的现象较为突出。据记载,春秋时期,齐国致力于“通工商之业,使鱼盐之利”,郑国规定只要商人对国家忠诚,国家就不干涉,卫文公制定的“务财、训农、通商、惠工”的政策,也极大地促进了商业的发展。《战国策·魏一》载魏国“车马之多日夜行不休已”,《管子·八观》也称当时有“粟行于五百里”者,战国时期,横贯东西和纵贯南北的水陆交通线业已形成。《国语·周语》记载,当时“黄金为上币,铜铁为下币”,“商贾可以富家,技艺足以糊口”,而“用贫求富,农不如工,工不如商,刺绣文不如倚市门”,人们纷纷通财鬻货,自此,谋利之风席卷整个社会。

——摘编自李生《春秋战国时期商业发展原因新探》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析西周商业管理的主要制度及其具体措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出春秋战国商业发展的表现及其原因。

材料 下表为唐朝中期以后的统治者发布的关于商业政策诏令的部分内容。 | ||

| 发布者 | 内容 | 出处 |

| 唐德宗 | 通商惠人,国之令典 | 《册府元龟》 |

| 唐宪宗 | 百姓商旅诸色人中,有被分外无名赋敛者,并当勒停 | 《唐大诏令集》 |

| 唐武宗 | 度支盐铁户部诸色所由茶油盐商人,准敕例条,免户内差役 | 《全唐文》 |

| 唐宣宗 | 如商旅往来兴贩货物,任择利润,一切听从,关镇不得邀诘 | 《全唐文》 |

| 其商贾准令所在收税,如能据所有资财十分纳四助军者,便与 终身优复;如于敕条外有悉以家产助国,嘉其竭诚,待以非次 | 《通典》 | |

| 唐禧宗 | 近关州府通舟船处,不得约勒商人 | 《全唐文》 |

| 刺史、县令,如是本州百姓及商人等,准元敕不令任当处官 ……百姓商人亦不合为本县镇将,若有违越,必举典刑 | 《唐大诏令集》 | |

根据材料并结合时代背景,评述唐代中期以后政府商业政策的基本特点。

材料一 北宋建立后致力于发展经济,商业活动越来越发达。当时的外贸分官营与私营,且以后者为主。两宋先后在广州、泉州、明州、杭州、密州等12处设有市舶司,专司外商货物税,还制定市舶条或市舶法,不许官员权责经营海外贸易、买舶商货物。当时,与宋王朝有海上贸易的达50个国以上,进出口货物达400多种,进口商品有香料、珍珠,象牙、药材等,主要出口纺织品、金属及其制品、陶瓷品、茶叶等商品。

——摘编自齐涛《中国古代经济史》

材料二 明朝嘉靖、万历年间,民间海外贸易兴起,中国海商的足迹几乎遍布东南亚各国。他们用瓷器、丝织品换取南洋的香料、药材和珠宝。欧洲的葡萄牙人、西班牙人到来后,则用白银换取中国的生丝和瓷器。隆庆元年(1567年),明朝政府开放海禁,在漳州府的月港设督饷馆,私人海上贸易取得某种程度的合法地位。在明朝的海外贸易中,中国始终处于出超地位,葡萄牙人和西班牙人不得不用大量白银来支付贸易逆差。海外白银的流入,增加了国内白银的总量,扩大了白银的流通范围。货币开始以白银为主。

——摘编自卜宪群《简明中国历史读本》

(1)根据材料一,指出宋朝海外贸易发展的表现。结合所学知识,简析其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括明朝海外白银流入中国的主要原因,并说明其对中国经济发展产生的积极作用。

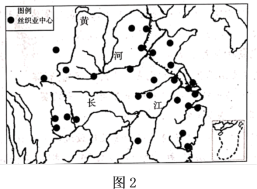

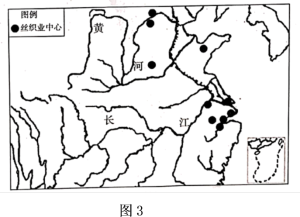

——材料来源∶程光裕主编《中国历史地图》(下)《中国历史地理(本科教程)2-B》

(1)提取三幅地图中的信息,指出丝织业中心分布的变化。

(2)结合所学知识,分析上述变化的原因。

材料一 宋代海上丝绸之路是当时世界上最重要的商路。在唐代,海上丝绸之路还是对陆路贸易的补充。这种情况在宋代发生了根本转变。宋代海路主要包括: 从广州、泉州、宁波等港口出发,通往东南亚、南亚乃至西亚、非洲东北等地的南海航线;从明州、杭州、登州等港口出发,通往日本、朝鲜和琉球等地的东海航线。在宋代,同中国保持海外贸易的国家和地区超过以往……外商来到中国,“许其在蕃坊居止”,并允许与中国女子通婚。政府在沿海港口置市舶司,“掌蕃货贸易之事”……海外贸易的收入,在宋代财政上占有重要地位。海上丝绸之路的兴盛改变了宋代社会,也影响了整个世界。

——摘自高红清《国际化的宋代与海上丝绸之路》

材料二 “送王船”是广泛流传于我国闽南地区和马来西亚马六甲沿海地区禳灾祈安的民俗活动。自15至17世纪形成以来,随着“下南洋”和海上贸易,该民俗活动逐步从我国闽南地区传播到东南亚地区。“送王船”传递着人们对先辈走向海洋的历史记忆,体现了人与自然和谐相处、尊重生命的理念,为推动包容性社会发展提供了丰富的文化对话资源;其承载的观察气象、潮汐、洋流等海洋知识和航海技术,是人们长期海上生产生活智慧的结晶。“送王船”被中马两国的相关社区视为共同遗产,是中华文化在海上丝绸之路沿线国家传播与交融的生动例证。

——引自央广网2020年12月17日相关报道

(1)根据材料一并结合所学知识,分析“这种情况在宋代发生了根本转变”的原因。

(2)根据上述材料并结合所学知识,指出开通海上丝绸之路在推动中外文明发展和人类进步方面的意义。

材料一 公元前139年和公元前119年,张骞两次受汉武帝派遣前往西域,使中国了解到了西域的政治、军事情况和商业信息。此后,汉武帝发动了一系列战争,使亚洲中部恢复了和平。但唐宋丝路相继被吐蕃、蒙古等阻断,"背海立国"的宋代逐渐把重心移向东南。特别是在"国家财富鼎盛之时,军威显赫之日"的15世纪,明成祖为郑和配备了医官、文书、通事、火长等军士和后勤人员,两万余人先后七下西洋,以"厚往薄来"的方式"怀柔远人""和顺万邦",建立了庞大的朝贡系统。这种从"西域"到"西洋"的变化成为一个有意义的历史世界,凸显了海上交往的意义。但这种海上优势,很快被西方国家取代。

——摘自袁行案《中华文明史》

材料二 "因传统商路被阻,西欧人才寻求新航路"的观点至今流行。但当时奥斯受帝国正在燥起,葡萄牙人也尝试探险;葡萄牙人到达印度时,土耳其人尚未控制东地中海的埃及和叙利亚。葡萄牙人在西非的成功掠夺助长了贪欲,他们不愿通过正常商业手段而是通过掠夺获取财富,因此有意避开意大利人和阿拉伯人保持的地中海贸易秩序。"土耳其人阻断商路"之说源于西欧人对"土耳其威胁"的夸大和对穆斯林的敌意,舆论制造者是后来的欧洲殖民者而非早期的殖民者。

——王三义《"土耳其人阻断商路"说与西方的近东殖民》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析明初中国对外交往由“陆路”到“海洋”变化的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳材料二中传统观点与现代观点的差异。你如何理解史学观点的差异?

材料一 明后期起蜚声西方各国的“南京布”,最初是指一种由紫色棉花织成的布匹,后来衍展浙江南较为常见的代表性布匹即小号布匹。曾广泛织造于苏松地区,称之为“苏松棉布”或“江南棉布”或更为恰切。南京布的得名当因其产自明代南直隶所属苏州、松江二府。南京布销往欧洲的时代,始于16世纪中后叶葡萄牙和西班牙人东来,1786-1832年间,每年外销100余万匹,价值约在白银40~50万两。为数可观的江南棉布,绝大部分由美、英两国商船尤其美籍商船输出。

——摘编自范金民《清代中外贸易中的“南京布”》

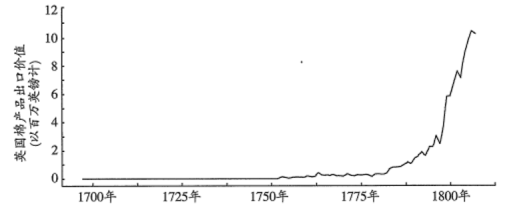

材料二

——摘编自[美]斯文·贝克特《棉花帝国:一部资本主义全球史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清代前期“南京布”外销欧美的背景及对中国经济的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析1775年前后英国棉产品出口的变化,并说明导致该变化的原因。

材料一 16世纪,江南市镇进入高速发展时期。一个个人口稠密、商店林立、经济繁华的市镇涌现。其中,专业市镇占绝大多数,如松江府的朱泾、枫泾。据清人记载,“前明数百家布号,皆在松江枫泾、朱泾乐业,而染坊、踹坊、商贾悉从之”。市镇是一个充满活力的商业中心、工业中心,手工作坊主及其雇佣的工匠是其人口的重要部分。

——摘编自卜宪群总撰稿《中国通史》

材料二 在强行进入的外国资本主义冲击下,上海等口岸城市的近代经济畸形发展,其与西部地区的比较优势日渐突出。有的口岸城市甚至超越集行政中心与经济中心于一体的传统城市。近代商办企业绝大多数集中于东部沿海,至1949年,东部沿海工业产值约占全国的70.2%。

——摘编自吴松弟主编《中国近代经济地理》等

材料三 1978年,中共中央决定实行对外开放,1980年在广东、福建设立经济特区。此后,对外开放逐步深化。90年代初,在复杂的国内外形势下,中央依然决定进一步扩大对外开放,做出了以上海开发为标志的一系列深化对外开放的决策。上海日益成为国际经济、金融、贸易中心,带动长江三角洲等地区的新飞跃。

——摘编自郭大钧主编《中国当代史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,分析明代江南经济发展的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,概述明代以来东部地区经济发展的变化。

(3)综合以上材料,分析明代以来东部地区经济变化的原因。

材料一 北宋税收发展变化情况简表

| 时间 | 赋税总额 | 农业税 | 商业税 |

| 宋太宗至道三年 (公元997年) | 约3559万贯 | 2321万贯 | 1238万贯 |

| 宋真宗天禧五年 (公元1021年) | 约5698万贯 | 2762万贯 | 2936万贯 |

| 宋神宗熙宁十年 (公元1077年) | 约7070万贯 | 2162万贯 | 4911万贯 |

——整理自贾大泉《宋代赋税结构初探》

材料二 在宋代,商人、佃农、奴婢均为编户齐民。齐,等也。无有贵贱,谓之齐民。土地买卖、典当也基本不受官府干预,仅办理法律手续,缴纳交易税即可,对于百姓迁移、更换职业,官府的限制也比前代松弛。与此同时,瓦肆、勾栏等场所的兴起为市民阶层提供了丰富多彩的娱乐文化生活。

——摘编自郭尚武《两宋良贱制度的消亡及其影响》等

(1)根据材料一,概括北宋税收的主要变化,结合所学分析其主要原因。(2)根据材料二,概括宋代社会生活的新气象,并结合所学指出其与材料一所反映现象的内在联系。