材料一明初,政府撤销自唐朝以来就存在的宁波等地的市舶司,只允许有朝贡关系的国家来华贸易,严禁民间与外国贸易。然而,沿海商人为了生计,仍冒险与外商进行走私活动。1517年,葡萄牙遣使来华要求通商,因不在朝贡国名单中被驱逐出境。葡萄牙人只能在海上与中国走私商人交易。

之后,中国商人引葡萄牙人来到宁波港外的舟山群岛,葡萄牙人未经明政府的允许,就将六横岛和佛渡岛开辟为双屿港,并在此建房、修港口、成立自治的市政机构。来自美洲、欧洲、日本的白银、珍珠、皮货等源源不断运到这里,向中国走私商人换取丝绸、瓷器和茶叶等,逐步形成了当时亚洲最大的国际自由贸易港。

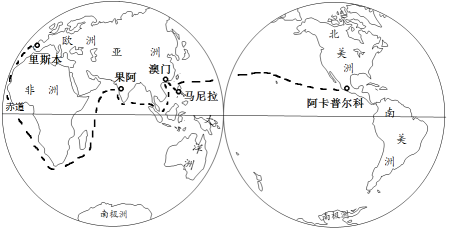

1548年,明朝政府派兵攻入双屿港,用木石“筑塞双屿港而还,番舶后至者不得入”,这个国际自由贸易市场自此消失。其后,葡萄牙继续寻找新的中西贸易中转站,1553年获得澳门租住权,最终葡萄牙和西班牙构建了澳门—果阿—里斯本航线及澳门—马尼拉—阿卡普尔科航线,钩织出一个全球贸易网络。

——摘编自王颖《双屿港命运与东西方历史的分野》等

材料二16世纪重要商路示意图

(1)阅读材料一,结合所学,评析双屿港的兴废。

(2)依据上述材料并结合所学,简述澳门—果阿—里斯本航线及澳门—马尼拉—阿卡普尔科航线对欧洲商业的影响。

材料一 1685年,清廷始开海禁。次年,仿明末“牙行”(向政府申请外贸特许经营权的贸易组织),开设“洋货行”,与洋商进行贸易。此后洋货行数目不断变化,但在广州俗称“十三行”。十三行的行商须为洋商提供住所,交易完成后,洋商限期离境。1757年,清廷将广州定为唯一的外贸商埠。“豪商大贾,各以其土所宜(当地特产)相贸,得利不赀,故曰金山珠海、天子南库”。

材料二 1759年,清廷颁布《防范外夷规条》,规定洋商到广州后,应在指定寓所居住,由行商管束稽查。“凡非开洋行之家,概不许寓歇。其买卖货物,必令行商经手方许交易。”清廷还规定,外国商船到广州后,“进口货物应纳税银,督令受货洋行商人,于夷船回帆时输纳(纳税)。至外洋夷船出口货物应纳税银,洋行保商为夷商代置货物时,随货扣清,先行完纳。”《南京条约》签订后,十三行逐渐衰落。

阅读材料,结合所学,评析十三行的兴衰。

材料一 明廷三令五申,禁止人民私自出海贸易。然而,屡禁不止,民间开海呼声与违柴出海行为从未间断。海上走私贸易愈禁愈盛,尤其是自嘉靖三十一年起,开始了长达十五年的债患。时人认识到,要消除倭患,保卫海疆安全,最好的办法是疏而非堵。闽、浙、粤三省官员:不断上奏,诸宽海禁,与主张严禁的官员开启了长达数十年的开海与禁海之争。隆庆初年,明廷同意福建巡抚涂泽民所奏,宣布开放海禁,漳州、泉州之民“准贩东西二洋”.开海政策持续五十余年,不仅在明后期福建社会经济发展及对外关系中发挥了重要作用,而且是对沿用两百年之久的海禁政策的否定,推动了海外贸易发展。

——摘编自涂丹《明代禁海与开海之争》

材料二 康熙时本有四口通商的规定,但几十年间,外国商船绝大多数开赴广州贸易,形成了固定的贸易路线和惯例。乾隆十二年(1717年),西班牙商船到福建、厦门贸易。当地官吏认为“吕宋(指西班牙)为天主教长,漳泉风俗浇漓(民风不淳朴)。此等夷船终不宜使之源源而来,拟俊夷船回掉之日,善为慰遣,不使复来”.清廷的复示是:“此等贸易,原系定例准行;今若不令复来,殊非向来通商之意.慰遣之处,可以不必。”1757年十一月初十日,乾隆正式颁布谕旨,明确宣布:“嗣后口岸定于广东外来商船只许在广东收泊交易,不日,乾隆正式颁布谕旨,明确宣布:“嗣后口岸定于广东外来商船只许在广东收泊交易,不得再赴宁波。

——摘编自《清世祖实录》

完成下列要求:

(1)据材料一,指出隆庆初年开海的原因。结合所学,评析隆庆年间的开海政策。

(2)据材料二,指出乾隆初年福建地方官员和清廷在对待西班牙商船贸易问题上的分歧。结合所学,分析乾隆后期从“四口通商”转变为“一口通商”的原因。

(3)综合上述材料并结合所学,分析明精时期对外政策的基本趋势。

材料 日本学者宫崎市定在《东洋近代史》说:“中国宋代实现了社会经济的跃进,都市的发达,知识的普及,与欧洲文艺复兴现象比较,应该理解为并行和等值的发展,因而宋代是十足的‘东方的文艺复兴时代’”。

中国现代历史学家钱穆在《国史大纲》中认为“宋代对外之积弱不振、宋室内部之积贫难疗。”

评析材料中有关宋代的观点。(要求:围绕材料中的一种或两种观点展开评论;观点明确,史论结合,多角度充分论证,逻辑严密,表述清楚。)

材料一 孟子对于农商一列平视,从无重农抑商之主张。孟子以前之政治家,大多亦无重农抑商之主张。有此主张并实行此种政策者,始自商鞅。自此视农为“本富”,商为“末富”。所谓“崇本抑末”之思想,渐成为中国流行的经济思想。

——摘缟自李剑农《中国古代经济史稿》

材料二 市井经纪之家……“夜市直至三更尽,才五更又复开张。如耍闹去处,通骁不绝………盖都人公私荣干,夜深方归也。

——《东京梦华录》

材料三 中国在文艺复兴时期的大部分时间里,其本身就是一个世界,一个尽可能不与外界往来的世界。然而,尽管除知识名流外,其他中国人对外部世界不感兴趣……而到中国传教则成为耶稣会士的荣耀。……作为一个有名无实的闭关国家,有着甚至更为封闭的儒家思想的明代中国,正在丧失它的自主性,开始依附于一个非它所创造的世界体系。

——【美】阿谢德《中国在世界历史之中》

(1)指出材料一中孟子和商鞅对“农商”的态度。商鞅持此主张是基于什么认识?

(2)根据材料二并结合所学知识,请列举两宋时期虽然受“重农抑商”政策的影响,但这一时期的私人工商业仍“一直有充分发展的空间”的表现并分析其原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,请你从经济、思想文化方面指出明清时期“闭关锁国”政策的表现,并从当时世界发展潮流的角度,评述明朝的“闭关锁国”政策。

| A.地域性“商帮” | B.统一货币“半两钱” |

| C.纸币“交子” | D.“工官”和“匠户” |

材料 下表为唐朝中期以后的统治者发布的关于商业政策诏令的部分内容。 | ||

| 发布者 | 内容 | 出处 |

| 唐德宗 | 通商惠人,国之令典 | 《册府元龟》 |

| 唐宪宗 | 百姓商旅诸色人中,有被分外无名赋敛者,并当勒停 | 《唐大诏令集》 |

| 唐武宗 | 度支盐铁户部诸色所由茶油盐商人,准敕例条,免户内差役 | 《全唐文》 |

| 唐宣宗 | 如商旅往来兴贩货物,任择利润,一切听从,关镇不得邀诘 | 《全唐文》 |

| 其商贾准令所在收税,如能据所有资财十分纳四助军者,便与 终身优复;如于敕条外有悉以家产助国,嘉其竭诚,待以非次 | 《通典》 | |

| 唐禧宗 | 近关州府通舟船处,不得约勒商人 | 《全唐文》 |

| 刺史、县令,如是本州百姓及商人等,准元敕不令任当处官 ……百姓商人亦不合为本县镇将,若有违越,必举典刑 | 《唐大诏令集》 | |

根据材料并结合时代背景,评述唐代中期以后政府商业政策的基本特点。

材料一 由于这主要是中国官商合作的单项贸易,所以,这条海上丝路的重要性远不若陆上丝路;其所谓“官商合作”,是指属于官方的“译长”或“译使”,会同民间商人“俱入海”;其所指“单项贸易”,是因中国方面,“赉黄金杂缯而往”,以购“夜明珠、璧、琉璃、奇石、异物”,啤供皇室与贵族所用,致有为官府采办之实,何况这些国家的主角——黄支国,据近代学者考证,似为《大唐西域记》中印度境内之建志补罗国,如此,则已程不国,应即当时之狮子国,今日之锡兰,这些国家在汉的经济开发及对贸易的重视程度,均远逊于当时的中亚与地中海各国。

——摘编自侯家驹《中国经济史》

材料二 欧洲文化浸荡全世界的工具,也不止一个,其中有的是武士政客,有的是商人,有的是传教士,或教育家。凡以上各类人物势力所到之处,那里便不免成为白人的属地。但如武人政客的势力,弱于商人或教士等的势力,那么白人所到之处,尚能多少保持他们的自由权。不过承受欧洲文化的一件事,却仍是不能免的。换句话说,即是现在地球上的各处,无论是自由的,或是欧洲的殖民地,他们是没有不再承受欧洲文化的了。

——摘编自陈衡哲《西洋史》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析汉代海上丝绸之路的特点及开辟的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括新航路开辟后的世界发展状况。综合上述材料及所学知识,简要评述中西方海上商路的开辟。

材料一 两宋时期,水稻的种植在淮河、黄河流域推广,这里的人们也比较多地吃上了稻米。宋高宗时,北方人大量南迁,他们爱吃面食,麦价上涨,酿酒和马料也需要麦子,这些因素刺激了人们对麦的种植,于是南方多在水稻收割后种上麦子。此外,丘陵、山地还种上了北方传入的粟、豆等。北宋从印度洋半岛引进称作“西天绿豆”的优良绿豆品种,原产西域的西瓜在北方较多栽种,并传入南方。两宋时期,还培育出豆芽和韭黄。

——摘编自常建华《社会生活的历史学》

材料二 在全球化浪潮中,被改变的不仅仅是地理版图,更有人们的餐桌。美洲的烟草、东非的咖啡、中国的茶叶以及印度的糖。在此之前,都是极具地方特色的消费品,而在此之后,它们被送到世界各地。机器化生产和标准化的推行,使这些物品经过扩大再生产后重新出现在了它们的原产地,不同于原有的原料形态,它们统统被饰以知名商标和发达地区的文明气息,以一种更加迅猛的方式征服了它们原来的生产者,从立顿茶叶、箭牌糖果、美国烟草到后来的雀巢咖啡、星巴克咖啡……伴随着全球化的进展,从1800到2000年,这一征服全球消费者口味的争夺战几乎无往不利。

——摘编自唐建光《舶来的盛宴全球化如何重塑我们的口味》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括两宋时期物种交流的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出与两宋时期的物种交流相比近现代全球物种交流的不同之处,并加以评析。

| A.商鞅不能将“德治”与“法治”结合致变法失败 |

| B.汉武帝实行盐铁官营主要是为推动手工业的发展 |

| C.洋务运动强调“中体”与“西用”均落后时代 |

| D.新文化运动全盘否定传统文化是激进派反封建之必须 |