材料一 唐朝继承发展了历代粮食问题的思想和制度。前期沿用均田制并鼓励开荒,大部分皇帝都能做到“省徭赋,不夺其时”,建立太仓、常平仓等仓廪体系和相应的机构、法规,同时完善灾害救济和扶助。755年,户数由唐初200万增至近900万,扩大了兵源、劳役和税收来源。粮食价格长期稳定在较低水平。

——摘编自李维才《唐代粮食问题研究》

材料二 近代中国是世界粮食进口大国。1871年-1873年,中国进口大米41.6万公担(1公担=100公斤),到1909年-1911年,进口大米猛增至373.2公担,增加约8倍。上海是主要粮食进口地区。上海开埠后,粮食需求量不断上升,大米进口量由1913年的0.012万公担上升到1922年的98.08万公担。面粉进口则由1864年的0.63万公担增至1900年16.91万公担。其次,广州开埠后也成为主要的粮食进口口岸,自1912年至1918年,广东每年平均进口大米、面粉等各类粮食8亿斤。福州、厦门被迫开放为通商口岸,外国米源源不断以低价向福建倾销。

——据汪德平《近代中国粮食国际贸易研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐朝粮食政策的特点及影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析近代中国成为粮食进口大国的原因。

材料一 面对20世纪30年代的经济危机和民族危机的加深,中国一部分知识分子和政界人士在思考建国御侮之策,纷纷提出实行“统制经济”,认为它是挽救经济危机,加快国防建设和进行备战,实现中国工业化、现代化的必由之路。学术界和工商界先是讨论了“统制经济”学说的内容,介绍了欧美各国推行“统制经济”的情形,并进而大力提倡,乃至于一时间“统制经济”的口号甚嚣尘上。

——摘编自陈雷《国民政府战时统制经济的研究》

材料二 国民政府从1935年开始,加快了金融改革与金融统制、重工业建设、特矿统制以及交通运输建设的步伐,并取得了一定的成效。这些具有备战性质的“统制经济”政策和措施,是在国家和政府的强有力的干预和主导下,对国民经济各部门进行的调整,促进了国家垄断资本主义的发展,增强了国家的经济实力。

——摘编自陈雷《国民政府战时统制经济的研究》

材料三 1939年3月,国民党五届五中全会明确宣布“依于战时人民生活之需要,分别轻重,斟酌缓急,实行统制经济”,正式明确使用“统制经济政策”这一概念。此后一直到1941年,在长达3年的时间里,国民政府陆续颁布了数十个有关经济统制的具体法令,其范围涉及国民经济的生产、流通、消费各个环节,对包括工矿、农商、粮食、金融、外汇、物价、物资等国民经济各个重要部门进行了全面统制。

——摘编自张忠民、朱婷《抗战时期国民政府的统制经济政策与国家资本企业》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中国20世纪30年代“统制经济”思想兴起的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明1935年国民政府实行“统制经济”的作用。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出抗战时期国民政府“统制经济”的特点。根据材料二,说明此经济政策的主要影响。

材料一 据统计,1892年汉口的洋行数为45个,人数为374人,至1905年洋行数达到114个,人数达到2151人。1905年,汉口洋行和外国商号最多时达250家,其中有日商74家,英商57家,德商54家,美商22家,法商20家,俄商8家。1896年,洋货进口额首次超过2000万两,到1903年超过5000万两;土货出口额在1893年已超过3000万两,1903年增至5570余万两。从全国范围来看,清末汉口市场每年销售的洋货占长江口岸(除上海外)的2/3,占全国洋货进口总值的10%左右;而土货出口值占到全国的20%左右,不仅远远超过天津,个别年份甚至超过上海。

——摘编自刘剀《晚清汉口城市发展与空间形态研究》

材料二 汉口自开埠通商以来,成为我国对外贸易的重要口岸,同时也是我国内地最大的对外贸易口岸,据《1865汉口贸易报告》中国旧海关史料》的统计数据,1865年,汉口港进出口贸易总值高达23308865万两。1866~1869年,汉口出口的土产品以茶叶、砖茶、油漆等土特产为主;1901~1912年,虽进出口品种有所增加,但其出口仍以土产品为主。晚清时期,汉口还经营诸如铁轨、机车、水泥、铁器等转口贸易以及由外国商人、洋行及投资厂进行加工、半加工的农产品贸易。汉口的商品“集散中心”或贸易中转站的地位与作用一直保持着,因为汉口与国际市场相联系,所以它注定成为国外商品销往内地,内地商品销往国际市场的转运中心。

——摘编自吕一群《晚清汉口贸易的发展及其效应》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括晚清汉口城市贸易发展的特点及其原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析晚清汉口城市贸易发展的深刻影响。

材料一 招商局创造的中国“第一”

| 1872年 | 中国第一家股份公司、中国商船第一次行驶南洋航线 |

| 1876年 | 中国第一家船舶保险公司一仁和保险公司 |

| 1878年 | 中国近代第一家大型煤矿企业一开平矿务局 |

| 1879年 | 中国第一条专用电话线 |

| 1881年 | 中国第一条专线铁路一唐山至胥各庄铁路 |

| 1890年 | 中国近代第一家用机器生产的棉纺织企业一上海机器织布局 |

| 1897年 | 中国第一家华资银行一中国通商银行 |

——摘编自招商局集团官网

材料二 1877年招商局收购美资旗昌轮船公司举行换旗过户,这也是中国民族工商企业第一次收购外商资产。12月26日与英资太古、怡和签订第一次齐价合同,是中国民族企业对抗外商倾轧的一次重大胜利。1912年2月1日招商局临时股东大会议决,同意将局产押借给孙中山临时政府作借款用;1937年招商局以“新铭”等7艘轮船在江阴、上海、南京等地多次沉船抵御日寇沿江进犯……

——摘编自招商局集团官网

综合上述材料,对晚清招商局做简要介绍。

材料一 汉文帝下令“开关梁,弛山泽之禁”。这些措施实行后,出现了“富商大贾周游天下,交易之物莫不通,得其所欲”的隆盛局面。人民可以进入山泽自由樵采、捕捞,以补助生活。

——摘编自张传玺《简明中国古代史》

(1)根据材料一,概括指出汉文帝商业政策的积极作用。结合所学知识,概括指出汉文帝以前“抑商”政策的主要目的及其经济后果。

材料二

| 明代以前,中国商人的经商活动多是单个的、分散的“人自为战”。明代中期以后,由于商品流通范围的扩大,商品数量和品种的增多,商人地位的提高,人们从商观念的转变,商人队伍的壮大,商业竞争的激烈,以致在商业战线上出现了前所未有的喧闹局面,终于引发了一场声势浩大的“商业革命”,正是在这场“商业革命”中,全国各地相继崛起了不少商人群体。 ——摘编自杨涌泉《中国十大商帮探秘》 |

(2)根据材料二 ,概述明朝中后期商品经济发展的主要表现。

材料三 鸦片战争后,中国的丝、茶等农副产品源源不断地输入西方。其中,茶的出口由1843年的1300多万斤增加到1855年的8400多万斤;丝的出口从1843年的1000多包增加到1855年的56000多包。

——摘编自李侃主编《中国近代史》

(3)根据材料三并结合所学知识,分析茶、丝的出口对中国经济的影响。

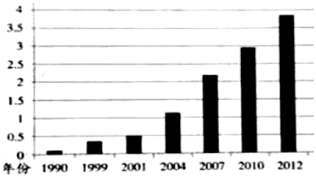

材料四 1990-2012年中国货物进出口总额 数值(万亿美元)

——依据国家统计局官网公布数据测绘

(4)概括材料四指出20世纪90年代以来中国对外贸易发展的趋势,并从经济角度简析其原因。

材料一 在英国,工业革命的种子已潜藏了多年,然后才爆发式地出现了惊人的发展,这并非偶然事件,而是若干因素导致的自然结果。在当时,英国不仅拥有众多的发明天才以及从事商业贸易的冒险精神,而且事实上它还是有机会得到时代机遇所赋予的巨大物质利益的唯一国家。从18世纪下半叶到19世纪上半叶一直困扰着欧洲的历次战争,确实给英国带来了沉重的负担。但是,其在人力方面的投入始终相对较少,而且始终保持着对海洋的支配权。正是有赖于后面这一优势,使得英国能够不受限制地与世界上的任何地区进行自由贸易——进口新兴工业所必需的各种原材料,出口由其制造的各种产品——从而由此获取财富。英国国内,则拥有丰富的煤矿和铁矿资源,开采起来十分方便。经过使欧洲其他地区陷入贫困的战争以后,英国显得日渐富强起来。

——查尔斯•辛格等主编、辛元欧 主译《技术史》第四卷

材料二 比之欧洲各国资产阶级革命完成之后实现的产业革命,洋务运动像是在缺乏产业革命条件的情况下出现的产业革命迹象。它因模仿一部分西方器物而异于传统,又因主其事者以新卫旧的本来意愿而难以挣脱传统。结果是“东一块西一块的进步,零零碎碎的,是零买的,不是批发的”。中国社会从中世纪到近代的最初一小步实始于这种支离斑驳之中,洋务运动包罗一批近代军事工业、民用工业和置于科技、文化、教育方面的诸种近代设施。正是这几个方面的内容以及与之相关的观念变化,构成了近代化的一小步。

——摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括工业革命开始于英国的原因。从两次工业革命发生的条件对比中分析第二次工业革命的主要特点。

(2)比较材料一、二并结合所学知识,指出近代中国工业化起步与西方的不同之处,简要评价近代中国工业化起步。

材料一:民族资本机器工业的力量是很微弱的,绝大部分是轻工业,以纺织工业占绝大比重,面粉工业在民族工业中也有很重要的地位。1898年上海第一家较大的民族资本面粉工厂——阜丰面粉厂开工生产。以经营钱庄起家的荣宗敬、荣德生兄弟与官僚朱仲甫合作,于1901年在无锡创办了保兴面粉厂。1902年保兴改名茂新。1912年荣氏兄弟又创办福新面粉厂于上海,1913年租办中兴面粉厂(后改为福新四厂)增建福新二厂(1914年开机)。1913年以前荣家茂新、福新面粉工厂系统还只有四个厂子,1919年增加到了八个厂子,每日夜出粉能力从大战前的一万三千九百袋增加到四万二千袋。

——摘编自王方中著《中国近代经济史稿(1840-1927年)》

材料二:从19世纪70年代出现的第一批现代企业起,到1927年国民党的统治开始以前的半个多世纪中,中国人先后设立了三千多个工矿、交通和现代金融企业。其间在本世纪(20世纪)初收回利权的运动中和第一次世界大战结束前后,还形成了两个小小的高潮。但是在中国资本主义的风雨经历中,又有备受压抑不能发展的一面。而且在发展与不发展的交织中,不发展的一面处于全过程的主导地位。

——摘编自汪敬虞《近代中国资本主义的发展和不发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出20世纪初期荣氏面粉工业发展迅速的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明近代中国民族工业的发展特征,并谈谈你从民族工业发展历程中得出的认识。

材料一 中国近代早期主要民族企业一览表(部分)

| 企业名称 | 地点 | 资本 | 雇工 | 所用机器或产量 |

| 继昌隆缫丝厂 | 广东南海 | l万元 | 700人 | 使用蒸汽动力 |

| 贻来牟机器磨房 | 天津 | 7万元 | 10人 | 机器磨面 |

| 通久源轧花厂 | 宁波 | 5万两 | 400人 | 新式轧花机40台 |

| 宏远堂机器造纸公司 | 广州 | 15万两 | 每周产纸40吨 | |

| 燮昌火柴公司 | 上海 | 5万两 | 800人 | 日产火柴50箱 |

——摘编自林丙义《中国通史》

材料二 工业化道路的问题……从制度选择的层面去考察,在世界范围内,无非有两条道路:一条是资本主义工业化的道路;一条是社会主义工业化的道路。从方法或具体路径选择的层面去考察,按照陈云的说法:“工业化不外三条路:重轻并进,先重后轻,先轻后重。

——沙健孙《毛泽东思想通论》

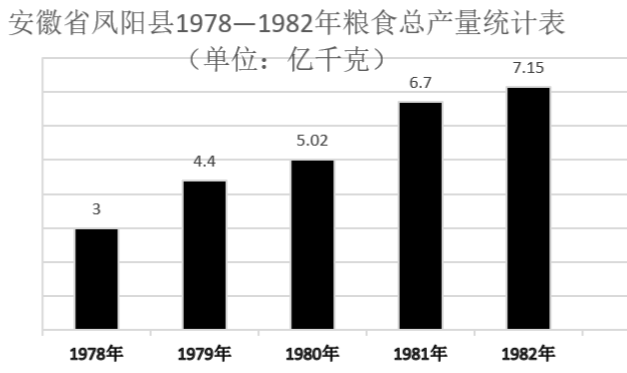

材料三

请回答:

(1)根据材料一,指出中国近代早期民族企业的特点。

(2)结合材料二和所学知识,简述新中国初期工业化建设的规划。

(3)材料三的粮食产量变化得益于哪一改革措施?该措施对我国农村经济有何影响?

材料 下表是近代中国三种产业资本主要年份估计数(单位:万元)。

| 年份 | 合计 | 外国资本 | 官僚资本 | 民族资本 | |||

| 1894 | 8,9526 | 5,433.5 | 60.7% | 2,796.6 | 31.25% | 722.5 | 8.1% |

| 1913 | 154,096.6 | 123,709.4 | 80.3% | 17,887.5 | 9.7% | 15,498.7 | 10.0% |

| 1920 | 236,825.0 | 166,745.8 | 70.4% | 27,091.8 | 11.4% | 42,987.4 | 18.2% |

| 1936 | 821,000.1 | 643,400.0 | 78.3% | 44,100.0 | 5.4% | 133,500.0 | 16.3% |

——摘编自姜铎(略论旧中国三种资本主义》

根据上面的表格材料,围绕“近代中国民族资本主义的发展”提出自己的看法,并结合所学知识对其进行阐释。(要求:观点明确,史论结合,言之成理)

材料一:明朝中后期,政府对书坊刊印书籍的管理相对宽松。出版物的消费也从士大夫向社会各阶层扩散,出版人积极回应,开创了近代以前出版业的黄金时代。明代出版物一改传统风气,改用更易推广的匠体字,即今天的宋体字,并以方册式来进行装订,更便于印刷装帧。明代的书坊以营利为目的,非常看重畅销书。书坊主雇佣了一批文人,如冯梦龙等佼佼者加入民营出版业。由于贴近市场,书坊主导的坊刻逐渐超过官府经营的官刻和文化精英主持的私刻,成为最有生机的一个。为了更好的销售,书商们在销售中使用了广告宣传的手段,版权意识也逐渐形成,不少书坊主在书上印明自己的商标,并申明翻刻千里必究。正是如此,明后期的出版业效率极高,印制了数万种的书籍。

——摘编自李伯重《挑战与应对:明代出版业的发展》

材料二:尽管传统出版还有相当的市场,但是随着机器方式出版的流行,资本主义经营方式的出版机构的相继出现,近代中国出版最终完成了向民营新出版方向的演进。一时间民间商办出版机构如雨后春笋出现,新出版日益占据主流地位,以出版内容为例,从1902年到1904年,出版的译书多达533种。

——摘编自王建辉《中国出版的近代化》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳明代出版业发展的特点及其影响。

(2)根据上述材料并结合所学知识,概述近代中国出版业出现的新变化并分析出现这一变化的原因。