| 序号 | 主题 | 内容 |

| A | 早期国家的制度建设 | 禅让制 井田制 分封制 |

| B | 精耕细作的传统农业 | 铁犁牛耕 龙首渠 筒车 |

| C | 不断完善的监察体系 | 御史台 台谏合一 内阁 |

| D | 赋役制度的发展演变 | 上计制 两税法 摊丁入亩 |

| A.A | B.B | C.C | D.D |

材料 潘季驯,明朝中期官员、水利学家。从嘉靖四十四年(1565年)开始,到万历二十年(1592年)止,他奉三朝简命,先后四次出任总理河道都御史,主持治理黄河和运河,前后持续二十七年,为明代治河诸臣在官最长者。特别是后两次,治河大权全归于潘季驯,朝廷特准“便宜行事”。潘季驯在一生四次治河中,不辞辛劳,上到河南,下至南直隶,多次深入工地,对黄、淮、运三河提出了综合治理原则。在长期的治河实践中,他吸取前人成果,创造性的提出“以河治河,以水攻沙”的思想,发明“束水冲沙法”,取得了显著成效,为中国古代的治河事业做出了重大贡献。著有《河防一览》《两河管见》《宸断大工录》《留余堂集》等。

恩格斯曾经评价潘季驯说:“潘氏分清遥堤之用为防溃,而缕堤之用为束水,为治导河流的一种方法,此点非常合理。”著名史学家白寿彝写道:“潘季驯的这些理论,是多年的实际经验,考索而得,在当时是难能而可贵的。”

——摘编自互联网《潘季驯》

(1)根据材料概括潘季驯治理黄河成功的原因。

(2)根据材料并结合所学知识归纳潘季驯治理黄河产生的影响。

自是之后,荥阳下引河东南为鸿沟,以通宋、郑、陈、蔡、曾、卫,与济、汝、淮、泗会。于楚,西方则通渠汉水、云梦之野,东方则通鸿沟淮之间。于吴则通渠三江、五湖。于齐,则通菑、济之间。于蜀,蜀守冰凿离碓,辟沫水之害,穿二江成都之中。此渠皆可行舟,有余则用溉浸,百姓飨其利。至于所过,往往引其水益用溉田畴之渠,以万亿计,然莫足数也。

——《史记•河渠书》

(1)依据材料概括战国时期水利工程兴修的特点,结合所学分析其原因。

17世纪英国殖民活动大事记

| 1651年 | 英国颁布《航海法案》,规定欧洲货物只能用英国船只运往英国领土;在非洲、亚洲、美洲出产的货物只能由英国或英国殖民地的船只运达 |

| 1654年 | 第一次英荷战争荷兰战败,被迫接受《航海法案》 |

| 1660年 | 英国颁布《航海法案(列举条令)》,规定驾驶运往英国货物货船的船长和至少四分之三的船员必须是英国人;殖民地人民的所有必需品都只能从英国或爱尔兰进口 |

| 1663年 | 英国颁布《航海法案(鼓励贸易法)》,规定所有运往英国殖民地的欧洲货物,必须首先由英国船只经由英国运输;所有货物都必须在英国接受检查和征收税款 |

| 1667年 | 第二次英荷战争结束,英国占有荷兰在北美殖民地新阿姆斯特丹,改名为新约克镇(今纽约) |

| 1674年 | 第三次英荷战争结束,英国得到荷兰部分殖民地,补偿荷兰20万英镑 |

(2)依据上表归纳17世纪英国殖民扩张的举措。结合所学,分析这些举措对英国的影响。

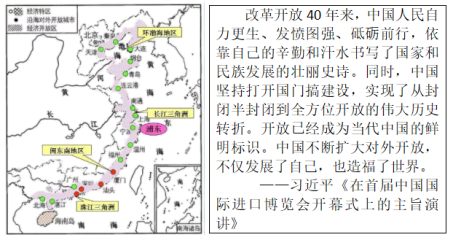

(3)依据材料,说明中国共产党十一届三中全会后我国形成的对外开放格局。围绕“开放与发展”谈谈你的认识。

材料一 祭祀先农和亲耕的传统,可以追溯到周朝。明清两代,成为国家重要的祭祀典礼。每年仲春亥日皇帝率百官到先农坛祭祀先农神并亲耕(称为藉田礼)。在先农神坛祭拜过先农神后,到亲耕田举行亲耕礼。亲耕礼毕后,在观耕台观看王公大臣耕作。

中国古代的《氾胜之书》《齐民要术》《陈敷农书》《王祯农书》《农政全书》统称五大农书,这五大农书是中国现存的古代农学专著中的杰作。农学是中国古代科学技术中取得成就最辉煌的学科之一,和中医学、天文学以及算学并称于世。

材料二 明清农村虽然还是一种以家庭为单位的小农经济,但这一时期的小农经济与市场的联系日益紧密。农民已经不再仅仅是在自给自足之余,将自己的农产品拿到市场上出售,而是更多地依赖于市场。农户在种植粮食作物之外,都普遍开始种植旨在交换的经济作物,如棉花、烟草乃至经济林木,并开始对农产品进行加工。一部分农民由于经营有道、扩大生产而成为“上农”,一部分农民则从自耕农下降为佃农或雇工。一般租佃关系普遍采用契约的形式,以分成或定额的方式纳租。

——张岂之《中国历史十五讲》

(1)据材料一和所学知识,归纳促进古代中国农业发展的因素。

(2)据材料二概括明清时期农村经济的特点。

材料一 据不完全统计,从秦汉至明清,各种灾害和歉饥就有5079次。统治阶级为应付灾荒,设置了一些社会保障机构。民间也曾广泛流行着许多自发形成的地区性或行业性的互助团体,它们有的以同一村庄的邻里乡亲为依托,有的以同一姓氏家族为纽带,有的以亲朋好友为网络,有的以同业人员为单位,构成了一个社会互助救济的民间群体。当互助团体成员因年老、疾病、伤残、生育或遭受不可抗拒的灾难时,能及时得到互助团体的救济。

——摘编自王国奇《中国古代社会保障思想与实践初探》

材料二 1931年颁布的《中华苏维埃共和国劳动法》第68条规定,社会保险对于一切雇佣劳动者不论他在国家企业、协作社办私人的企业,不论工作时间之久暂,及付给工资的形式如何,都得施及之。社会保险基金用于支付工人年老、患病、伤残、生育、失业、死亡等情况。1931年《劳动法)实施一年以后,由于有些条文规定不符合当时苏区的实际情况,给根据地造成了很大危害,出现了许多私人企业倒闭,工人失业,师傅不愿带徒传艺等现象,影响了根据地的生产、运输和市场供应。1933年10月15日,重新颁布《中华苏维埃共和国劳动法》,就上述情况做了一定的修改,主要是对某些过高要求做了适当地降低。

——摘编自王广彬《中国社会保障法制史论》

(1)根据材料一概括中国古代社会保障实践的具体表现,并结合所学知识,分析中国古代注重社会保障的原因。

(2)根据材料二,归纳中共苏区社会保障政策的特点。综合上述材料并结合所学知识,你认为社会保障制度建设应遵循哪些原则?

材料一中国在历史上既是粮食大国,又是“饥荒之国”。历代统治者都把稳定和发展农业生产,存粮备荒放在治国安邦的重要位置。即使如此,中国古代的粮食安全问仍然严峻。由于古代农业生产水平的限制,粮食安全只能停留在维持最低生活需求的层次。宋元至明清时期,虽然粮食亩产量明显增加,但人口的迅速增长使粮食需求剧增。历代统治者在解决粮食安全问题时,都立足自给自足的小农经济,往往忽视了粮食自由贸易对粮食安全的作用。即使粮食产量不断增长,但大量土地掌握在官僚、士绅、地主手中,普通农民在缴纳政府各种赋税后,面临饥荒的风险更大,加之社会救济体系的不完善,粮食安全的水平也大大降低。

——摘编自吴宾等《试论中国古代的粮食安全观》

材料二近代农业和土地问题也一直受到关注。梁启超和孙中山曾针对土地国有化问题展开辩论。张謇在振兴农业的方案中提到“荒之地,听绅民招佃开垦,成集公司,用机器垦种”,同时还提出“棉铁主义”,认为“今日中国为奖励纺织计,根本计划,必先奖励植棉”。民国初年,农林总长的宋教仁则提出,设立农业金融机构“以辅助农民之资力”,设立教育机构“以增长农民之知识”,甚至提出为发展农业可以“酌量输入外资”。针对全国当时暴发大面积水灾,宋教仁一针见血地指出,“水源之地山林滥伐”“沿江沿湖土地之开垦”等人为因素是自然灾害频发的原因,并提出具体的治理对策。

——摘编自钟祥财《中国农业思想史》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳中国古代粮食安全问题严峻的原因并分析其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括近代农业思想的主要内容,并加以简要评价。

材料一

| 朝代 | 粮食亩产水平 (市斤) | 人均粮食占有量 (市斤) | 全国耕地面积 (亿市亩) | 粮食作物播种面积 所占比重 |

| 春秋战国 | 91(全国) | 614.8 | 2.3 | 94% |

| 秦汉 | 117 (全国) | 1048.35 | 5.72 | 94% |

| 魏晋南北朝 | 122 (北方) 215 (南方) | 1167.7 | 3.85 | 90% |

| 隋唐 | 124 (北方) 328 (南方) | 1450.92 | 6.42 | 90% |

——卜风贤《传统农业时代的灾荒风险和粮食安全)

材料二 宋朝时期值得注意的是,发生了一场名副其实的商业革命……但对中国历史和世界历史而言,最重要的事实是,宋朝时的名副其实的商业革命,丝毫未对中国社会产生爆炸性的影响,而西方与此相应的商业革命(新航路开辟以后) 却对西方社会产生了爆炸性的影响。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

请回答:

(1)据材料一并结合所学知识,概括春秋至隋唐农业发展的趋势。

(2)据材料二并结合所学知识,归纳中西“商业革命”的不同表现。

(3)指出古代中国经济的基本结构。据材料一、二并结合所学知识,评析古代中国经济结构对社会变革的影响。

8 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一

14世纪中后期,英国以农奴劳役为基础的庄园制度瓦解,原来依附于封建主的农奴成为独立小农,但也失去封建主对农奴的保护义务。15世纪末,毛纺织业兴盛,圈地运动随之发展起来,农民被迫离开土地。新兴的租佃农场主普遍采用集约经营,提高生产技术,更多农民被排挤出农业生产部门。英国国王为加强王权解散大贵族雇佣的家兵队,宗教改革过程中又大规模解散修道院,也使得流民队伍进一步扩大。几乎同一时期,明朝由于土地兼并严重,封建赋役负担沉重,自然灾害频发,流民队伍也迅速扩大,成为影响社会德定的一大因素。

材料二

面对流民大多涌向伦敦等大城市的情形,英国订立“血腥立法”惩治流民,以后则逐步建立一整套济贫侧度,加强对流民的管理和疏导。政府还大力鼓励发展工场手工业,吸纳剩余劳动力。

明朝采用招抚流民回原籍复业、就近附籍等方法,并且给予复业者耕牛良种、免除赋税等安抚优恤措施,安置了大部分流民。明朝还仿效东晋时侨置郡县的办法,“招流民十二万户,给闲田,置郧阳府,立上津等县统治之。”然而,明朝的流民政策却未达到预期的效果。流民回籍后不堪封建重负仍然逃亡,而武力镇压则更激起流民的反抗,终于酿成明末农民大起义。

——均摘编自徐生忠《15至17世纪中英两国流民问题比较研究》等

(l)根据材料一并结合所学知识,概括英国流民问题日趋严重的原因。指出这一时期中英两国流民问题产生的本质区别。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳中英两国应对流民问题举措的相似之处。结果为何截然不同?

读以下材料,回答问题:

材料一 农夫早出暮入,耕稼树艺,多聚菽粟,此其分事也。妇人夙兴夜寐,纺绩织絍,多治麻丝葛绪捆布縿,此其分事也。

——《墨子》卷八

(1)根据材料一和所学知识回答,中国古代小农经济有哪些特征?简述小农经济对中国古代社会发展的积极影响。

材料二 “文明之福祉,国民平等以享之。当改良社会经济组织,核定天下地价。其现有之地价,仍归原主所有;其革命后社会改良进步之增价,则归于国家,为国民所共享。肇造社会的国家,俾家给人足,四海之内无一夫不获其所。敢有垄断以制国民之生命者,与众弃之!”

——孙中山《中国同盟会革命方略》(1906年)

材料三 “至于将来民生主义真是达到目的,农民问题真是完全解决,是要‘耕者有其田’,那才算是我们对于农民问题的最终结果。”

——孙中山《民生主义》(1924年)

(2)从材料二到材料三,可以看出孙中山解决农民问题的思想发生了怎样的转变?简要回答孙中山民生思想改变的历史背景?

材料三:

|

|

|

|

(3)根据材料三(图一到图四)归纳新中国成立以来农村生产关系的四次调整及其影响。

材料四:从2004年至2010年中央连续七年发布“三农”(农业、农村、农民)为主题的一号文件,持续关注“三农”。

——新华网

(4)根据材料四概括说明为什么中央如此重视“三农”问题?

材料一:东汉章帝元和2年下诏,规定“人有产子者,复勿算(算:人头税)三岁”,“今诸怀妊者,赐胎养谷三椹斛,复其夫,勿算一岁。”唐太宗发布《令有司劝勉庶人婚聘及时诏》,规定“男年二十,女年十五以上,及妻丧达制之后,孀居服纪已除,并须申以媒媾,命其好合。……刺史县令已下官人,若能使婚姻及时,鳏寡数少,户口增多,以进考第。如其劝导乖方,失于配偶,准户减少,以阶殿失。”清雍正又逐步实行“摊丁入地”,取消了全部人头税。

材料二:孙中山对人口问题的认识体现了时代特征。“一百年以来,列强人口增加到很多,……。到一百年以后,如果我们的人口不增加,他们的人口增加到很多,他们便用多数来征服少数,一定要并吞中国。到了那个时候,中国不但是失去主权,要亡国,中国人并且要被他们民族所消化,还要灭种。”“法国四千万人口,因为能改良农业,所以得中国二十分之一的土地,还能够有饭吃。中国如果能够仿效法国来经营农业,增加出产,……,至少也应该可以养八万万人……”。

新中国对人口问题的看法随着时代的变化而变化。种种封建社会的残余思想,如“早生贵子”,“五世其昌”,“多福多寿多男子”等等,支配着他们的行动

——马寅初《新人口论》(1957)

材料三:50年代,我国理论界占统治地位的是苏联理论界提出的如下观点:“社会主义的人口规律表现为人口不断迅速地增长”,人口不断迅速增长是社会主义优越性的表现。

2012年《马寅初人口科学论坛:重新认识中国人口问题》指出:如果我们在物质的生产领域放弃了计划经济,我们有更多的理由在人的生产领域放弃计划经济了。生育独子化已经产生了四个严重的人口问题:一是少子老龄化、老年空巢化以及老难所养、老难所依、老难善终这三难问题。

(1)根据材料一,归纳古代中国政府鼓励人口增长采取的措施并分析原因?

(2)据材料二,结合所学知识,概括并评价材料二中孙中山关于人口问题的所述观点。

(3)根据材料三并结合所学知识从不同角度分析50年代出现“人口高速增长时期”的原因,并分析当前中国为什么调整人口政策?