1 . 古往今来,科学技术进步影响着人类生活。阅读材料,回答问题

材料一

武帝以赵过为搜粟都尉,教民耕殖。其法三犁共一牛,一人将之,下种,挽耧,皆取备焉。日种一顷。至今三辅犹赖其利……〔按三犁共一牛,若今三脚耧矣……〕

——(东汉)崔寔《政论》

材料二

欧洲第一个真正的条播机(播种机)是杰思罗﹒塔尔发明的。18世纪初,此机便以生产……但欧洲的这种及其后那些类型的条播机既昂贵又不可靠……中国播种系统在效率上至少是欧洲播种系统的10倍,而换算成收获量的话,则为欧洲的30倍。19世纪中叶以前,中国在农业生产率方面比西方要进步很多。

——张萌萌《东方文明的光辉—中华农业》

(1)指出材料一所示西汉时期的农业技术及推广这一技术的官员。概括材料二的观点。

材料三

在美国工业革命初期,大部分机器是从英国购买来的,但是美国在引进英国先进技术和设备时,不是简单地照搬和模仿,而是加以创造性的改进,从而能迅速研制出更为先进的机器……美国政府还较早地实行了专利制度……1836年又制定了《专利法》,成立了专利局,使发明人的利益得到有效保障……此外,美国最先采用和推广了机器零部件的标准化生产方法,使一些机器零件可以通用互换,从而降低了机器的生产成本。

——吴于廑齐世荣主编《世界史》

(2)据材料三概括美国工业革命特点及美国机器制造业迅速发展的有利因素。

材料四

(3)材料四所示信息与我国对外开放政策哪一具体措施相关?结合所学知识,指出该措施的特点及作用。

材料五

科技进步引起的产业革命,一方面造福人类,另一方面也带来废气、废水、废渣,污染了环境……破坏了生态平衡,导致了土地沙漠化、水资源短缺等一系列问题。

——吴于廑齐世荣主编《世界史》

(4)概括材料五的观点,请举正反两例补充论据。

(5)综上,谈谈你对我国科技发展的认识。

材料一 16世纪以来,中英两国农业领域出现了一种引人注目的现象,中国是桑争稻田,英国则是圈地运动。衣着原料生产对于食物生产的冲击,迫使两国注重提高土地利用率。随着英国城市的发展,面包肉类和其他食物的需求增加,人们在圈地养羊的同时,将部分圈占土地用于谷物生产。一些富有的农场主积极推广技术革新成果,实行规模经济,以满足市场需求。桑争稻田后,中国耕作制度走向以提高粮食产量为目的的多熟制。多熟制的发展和土地利用率的提高,只是部分地弥补了桑争稻田所致的粮食减产,而并没有消除人口增长和粮食供应之间的矛盾,相反,由于缺乏资本和技术的投入,多熟制的发展必将加大对劳动力的需求,先进的技术和设备很难普及推广。

——摘编自曾雄生《明清桑争稻田、棉争粮田和西方圈地运动之比较》

材料二 新航路开辟后,英国人口持续增长,农产品需求日益增加,农产品价格上涨。而在传统田制下,农人依照惯例耕种和收获,集约型耕种等方法的推广受限,耕作效率低下。政府遂加大立法圈地的力度,并鼓励地主和农民把土地围圈起来,用以耕种,获取更高利益。英国农村中的农场主把农业视为企业,按照市场需求和新的经营方式,把农场变成生产农产品的工厂。这种企业家精神减少了动员圈地的阻滞成本,小家庭式农场逐渐被大规模经营式农场取代。总之,这一时期的圈地运动被称为英国向工业文明转化的催化剂。

——摘编自黄少安、谢冬水《“圈地运动”的历史进步性及其经济学解释》

(1)根据材料一并结合所学知识,比较中国“桑争稻田”与英国“圈地运动”的异同,分析导致其差异的原因。

(2)根据材料二,概括英国圈地运动开展的原因,并结合所学知识谈谈这对当前中国农业发展有何启示。

材料一 罗马与秦汉帝国,都将广大地区组织于一个庞大的经济体系中。但是罗马各地物产的交流,还是在地方性的市场圈内解决;而汉代中国,通过一个道路系统紧密联系为互相依存的整体。中国经济体系一旦编织成形,可以扩展,却难以裂解。中国历史上,国家分裂时经济的重新整合,常早于政权的统一。罗马则不然,地区之间无须依赖一个固定的交通网和固定的资源供求。因此,罗马的经济体系一旦破裂,便没有再求重整的需要。中国的大帝国、文化圈与经济网络,彼此叠合,互相加强,遂有强固的凝聚力。罗马帝国秩序的稳定性不如中国,罗马帝国之后,欧洲、中东、北非裂解为多文化、多族群的列国体制。

——摘编自许倬云《万古江河:中国历史文化的转折与开展》

⑴依据材料,比较古代中国和古代罗马经济体系的差异,据此谈谈你的认识。

材料二

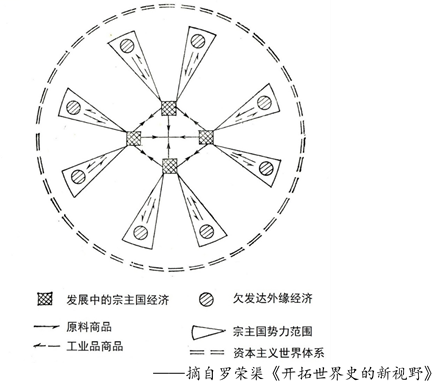

注:“宗主国”指近现代世界历史上占领并统治殖民地的西方殖民国家。例如,印度独立以前是英国殖民地,这一时期,英国就是印度的宗主国。

⑵近代西方经济超越东方有多方面的原因,上图呈现了其中一个方面的原因。结合上图和所学对此方面的原因进行说明。

材料三 “一五”计划优先发展重工业,目的是建立基础工业体系,奠定中国工业化初步基础。经过“一五”计划,中国工业生产能力大幅度提高,工业化基础初步建立。改革开放最初20年,发展最快的是轻工业,纺织、食品等部门在外向型经济的带动下加快增长。进入21世纪,消费结构升级,汽车、住房等需求旺盛,拉动产业结构再次出现重工业化的趋势。中共中央提出走中国特色新型工业化道路,促进经济增长由依靠投资,出口拉动向依靠消费、投资、出口协调拉动转变。以信息化进行传统工业改造,走一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的工业化新路径。

当今中国是全球第二大经济体、第一大商品贸易国、第一大外汇储备国、第二大对外投资国,并成为约130个国家的最大贸易伙伴。中国已进入工业化的成熟期,拥有大量优势产业和富余产能。中国钢铁、水泥、汽车等220多种工业品产量居世界首位。中国机床产量占世界的40%以上,发电设备产量占60%以上。这些产能不是落后产能,而是富有竞争力的优势产能。中国的优质产能已经跨出国门,走向全球。中国为世界经济提供强劲的增长动力,成为对世界经济增长贡献最大的国家。

——摘编自陈勇勤《中国经济史》等

(3)阅读材料三,结合所学知识,以中国的工业化及其世界地位为视角,对材料中所蕴含的历史信息进行解读。

4 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一:彩礼是订婚时男方向女方或女方家送一定数额的货币或实物,在当时男耕女织时社会形态下,妇女也是劳动力之一,当女子出嫁到男家后,女家即缺少了一个劳动力,为弥补女家因此而遭受的损失,男家就用彩礼来做补偿;从彩礼的标识意义来看,它意味着狩猎时代男子涉猎的“勇敢和技艺”,表示男子经受劳动考验,维持家庭生活的能力。因此,在以劳动为谋生手段的农耕社会,女家自然是选择彩礼多的男家,这并非嫌贫爱富,而是因生活需要所做出的选择。然而,这毕竟助长了奢侈淫逸之风。彩礼渐渐成为官位尊卑、门第高低的标识。即便门第不高,也以彩礼显富贵,以提高自家权位。社会上为准备婚礼财货而倾家荡产、家破人亡的事时有发生。对此,齐高帝代宋后,多次下诏禁止奢侈风气,禁止奢华婚礼成为一项法令。虽然规定婚礼要贯彻节俭,但奢华之风屡禁不止。与此同时,彩礼也为买卖婚姻提供了合法的获取钱财的方式,从而助长了买卖婚姻。

——于晓青《传统文化中的彩礼及其流变》

材料二:嫁妆是罗马古代社会妇女所能拥有的基本的、主要的财产。嫁妆对于古罗马妇女而言不仅仅是获取陪嫁物,更重要的是通过嫁妆得到父系家族财产的拥有权,从而获得社会地位。在古罗马社会嫁妆是女方家族对负担婚姻重荷的男方家族的一种补偿,是对女儿脱离父系家族从而失去其财产继承的一种补偿。罗马妇女作为女儿需要保护,生育子女需要保护,承担养育子女需要保护。给予妇女财产并不是让其与男性一样拥有财产,参与社会事务,而是社会需要妇女,社会发展需要妇女,妇女在社会发展中的作用使其不断改变着传统观念。罗马妇女通过嫁妆获得一定的财产,并在嫁妆制度的演变过程中,拥有了更多的财产及财产权,从而参与到社会财产分配之中,提高了她们在社会中的经济地位。

——何越《从嫁妆制度的变化看古罗马社会妇女的经济地位》

材料三:在1934年4月8日中央苏区颁行的《中华苏堆埃共和国婚姻法》中,已有了废除聘金、聘礼及嫁妆的规定。新中国成立后,我国1950年、1980年《婚姻法》和2001年修改后的《婚姻法》,均未对婚约和聘礼做出规定,且都规定了禁止买卖婚姻和禁止借婚姻索取财物的内容。但目前我国很多地方仍存在把订婚作为结婚的前置程序,在农村尤盛。事实上,天价彩礼对家风、村风、民风的破坏远超想象。彩礼成了拦住爱情、亲情的高门槛,传统民俗变成了颠覆公序良俗的恶俗。攀比之风盛行,结婚彩礼逐步蜕变成了一种契约式的婚姻筹码。爱情被钞票“变卖”,婚姻被彩礼绑架,少数动辄挑着几百万上千万现金娶亲的人,又有多少人能真正幸福?——摘编自百度百科

(1)根据材料一、二,归纳中国古代彩礼和罗马嫁妆的异同点,并结合所学知识分析不同的原因。

(2)根据材料三并结合所学知识,分析我国婚姻中彩礼屡禁不止的原因和影响,并谈谈对当今农村天价彩礼的认识。

5 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一中国自古以来是大家庭制度,这个大家庭源于农业社会。定居,种田,那人愈多愈好,人多好做事。所以就鼓励多子多孙,多少代都不分家。这是中国的长处,中国社会的优点,自古以来就过社会团体生活,团体生活要照顾别人,因此中国人心量也就大。

大家庭好处在哪里?教育,父母不用操心,那是整个家族的事情。养老不用操心,老了怎么办?落叶归根,是回家养老,享天伦之乐。

你在外面做事情,无论遇到什么困难,家庭支持你,家庭是最可靠的支持者。你在外面所赚的,都贡献给家庭,让家庭这个力量愈来愈大,你在外面办事愈来愈好。

——摘编自《古代中国的大家庭制度》

材料二20世纪初,家庭制度在中国受到空前激烈的批判,通过把工作转移到家庭之外,工厂也从不同的方向吸引父亲、母亲、孩子远离家庭,从而改变传统的家庭生活模式。人们的工作不再局限于以家庭为本位,而是转变为在不同的工业、商业机构之中。因此,年轻人大多离家工作,甚至离开自己生长的农村,到城市、工厂寻找工作机会。在这种生活环境下,父母子女、夫妇之间的工作随着职业、地点而不同,毋须透过大家庭带来生产力,因此小家庭模式逐渐衍生。

另外,由于人与人之间的感情随着彼此生活环境不同而较易变得淡薄,导致夫妇的关系较难长久地发展,离婚个案增多,父母子女之间的关系亦变得较为疏离,兄弟姊妹的争吵亦趋于频繁。在这情况下,中国传统以家庭为本的观念渐为个人为本的观念所取代,人们更重视个人的发展与地位,倾向于将个人置于家庭之上,冲击传统家庭文化所建立的道德价值观与行事规范。

——据李永芳(《改革开放30年中国家庭文化的嬗变》等

(1)根据材料一,指出我国古代大家庭制度形成的社会根源和积极作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括我国家庭制度的变化及其原因,谈谈你对家庭建设的认识。

材料一:中国主要朝代官方人口统计举要

| 朝代 | 纪年 | 年份 | 户数(万户) | 人口数(万) |

| 西汉 | 平帝元始二年 | 2 | 1233.31 | 5959.50 |

| 东汉 | 光武帝中元二年 | 57 | 427.96 | 2100.78 |

| 桓帝永寿三年 | 157 | 1067.80 | 5648.69 | |

| 西晋 | 武帝太康元年 | 280 | 245.98 | 1616.39 |

| 隋 | 炀帝大业五年 | 609 | 890.75 | 4602.00 |

| 唐 | 玄宗天宝十四年 | 755 | 891.47 | 5291.93 |

| 北宋 | 徽宗大观四年 | 1110 | 2088.23 | 4673.48 |

| 南宋 | 光宗绍熙四年 | 1193 | 1230.29 | 2784.51 |

| 元 | 世祖至元二十八年 | 1291 | 1343.03 | 5984.90 |

| 明 | 成祖永乐元年 | 1403 | 1141.58 | 6659.83 |

| 清 | 世祖顺治八年 | 1651 | —— | 1063.33 |

| 高宗乾隆十八年 | 1753 | —— | 10275.00 |

——摘自齐涛《中国古代经济史》

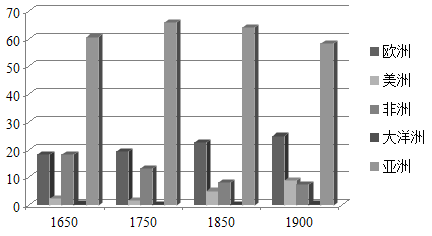

材料二:1650年—1900年的世界人口变化百分比图

——根据斯塔夫里阿诺斯《全球通史》资料整理

材料三:新中国成立60多年来,我国政府的人口政策也在根据社会的变化不断进行调整。建国初期“人多是好事”是生育政策的主导思想,使人口迅猛增长。60年代,限制生育政策提出,并在部分市、县试行。1970年开始计划生育政策逐步形成,1982年提倡“晚婚、晚育、少生、优生”的计划生育政策成为我国的一项基本国策。长期的计划生育政策虽有效控制了人口的过快增长,但“人口红利”的即将消失,老龄化时代的到来,性别比的失衡,全民社会保障体系的不完善,还有独生子女在主流城镇社会成为中坚人口等,也成为不可忽视的社会问题。

——根据搜狗百科《计划生育政策》等资料整理

(注:所谓“人口红利”,是指一个国家的劳动年龄人口占总人口比重较大,抚养率比较低,为经济发展创造了有利的人口条件。)

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中国古代人口变化呈现出的特点及其影响因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出世界总人口比例出现的变化特点,分析其产生的积极影响。

(3)综合以上三则材料,谈谈你对我国人口政策的认识。(5分)

材料一:《农田水利约束》在熙宁二年(1069年)颁行。其主要内容有:(1)凡能提出有关土地耕种方法和某处有应兴建、恢复和扩建农田水利工程的人,核实后受奖,并交付州县负责实施。……(9)私人垦田及兴修水利,经费过多时,可向官府贷款,州县也可劝谕富家借贷。……(12)各县官吏兴修水利见成效者,按功劳大小升赏,临时委派人员亦比照奖励。

——周魁一《中国古代水利法规初探》

(1)概括材料一中《农田水利约束》内容的特点,并结合所学知识说明它实施的效果。

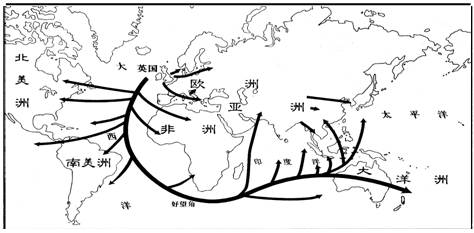

材料二:19世纪晚期英国海外贸易示意图

(2)材料二反映了19世纪中后期世界经济发展的什么趋势?试分析其产生的原因。

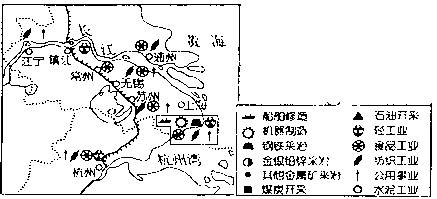

材料三:民国初年江浙地区民族工业分布示意图

(3)材料三反映出这一时期江浙地区呈现怎样的经济面貌?这一经济面貌对中国民主革命进程将产生怎样的深远影响?

材料四:赫鲁晓夫在一次谈话中说:“……我们共产党员,每个人都应当像蜜蜂一样地去培植人民的信任。我们好像是布道的神甫,许诺说天上有个天国,可眼下却没有土豆。只有我们极能忍耐的俄国人民能够忍受,可是靠这种忍耐成不了大事。我们又不是神甫,我们是共产党人,我们应当在地面上给予这种幸福。我当过工人,那时候没有社会主义,可有土豆;如今社会主义建成了,土豆却没有了。”

(4)赫鲁晓夫认为苏联的社会主义建设存在哪些问题?结合所学知识分析产生这些问题的历史根源是什么?

材料五:针对经济全球化的问题,美国前总统克林顿曾经说:“如果由于害怕全球化的破坏而希望挡回全球化的力量,我认为是不可取的。”古巴领导人卡斯特罗则认为:“由于不公正的国际经济秩序,经济全球化并没有使广大发展中国家从中受益,反而造成……富国愈富,穷国愈穷”。

——《全球化陷阱》

(5)依据材料五概括克林顿与卡斯特罗对经济全球化的认识。 结合所学知识,归纳我国政府在适应经济全球化的过程中取得了哪些重大成果?

(6)依据上述材料,谈谈制定经济政策时应遵循的基本原则

材料四 京杭大运河是世界上里程最长的运河。唐宋时期,隋开凿的大运河,在经济上起着越来越大的作用。唐诗人皮日休有一首《汴河铭》,称赞道:“北通涿郡之渔商,南运江都之转输,其为利也博哉!”杜甫《后出塞》诗云“渔阳豪侠地,击鼓吹笙芋;云帆转辽海,粳稻来东吴;……。”尤其在宋朝有“天下转漕,仰此一渠”之说。洪迈《容斋随笔》记载:“商贾如织。故谚称“扬一益二”,谓天下之盛,扬为一而蜀次之也”。

材料五 大运河充当中国漕运的重要通道历时1200多年。道光五年(1825)江南粮米便改由海运至天津,再转北京。1911年后,清朝政府不关心运河的命运,任其荒废。运河河道越来越窄,最窄处不足10米,运输能力大减,不少河段不能通航。京杭运河的荒废、萧条,是中国半殖民地半封建制度的写照。

(1)根据材料四结合所学知识,概括古代京杭大运河对沿岸经济发展的积极作用。

(2)根据材料一、五结合所学知识,分析近代京杭大运河的作用逐渐衰落的原因。

请你谈谈今天大运河在社会经济发展中发挥的新功能。