名校

1 . 下图为出土于东汉的画像砖(局部),整个画像砖描绘了多人从事狩猎、纺织、酿酒(包括汲水、运粮、烧煮、装坛发酵等环节)、饲养家畜的情景。此图可用来说明当时( )

| A.手工作坊初具规模 | B.庄园里的生产情形 |

| C.男耕女织分工协作 | D.生产商品化程度高 |

您最近一年使用:0次

2023-02-25更新

|

60次组卷

|

4卷引用:山西省襄汾高级高级中学校2023-224学年高二下学期开学考试历史试题

名校

2 . 英国学者罗伯茨在《十九世纪西方人眼中的中国》中写道:“在最小的空间内用最简单的耕作方式养活尽可能多的人是中国的终极目标,为此,劳动者把全部精力都投入到比他的房子大不了多少倍的那块土地上面。”这反映出中国古代农业生产的基本特征是

| A.男耕女织 | B.精耕细作 | C.自给自足 | D.小农经济 |

您最近一年使用:0次

2020-11-21更新

|

522次组卷

|

7卷引用:山西省临汾市临汾第一中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题

山西省临汾市临汾第一中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题北京市海淀外国语实验学校2020-2021学年高二上学期期末考试历史试题2020-2021学年高中历史统编版(2019)选择性必修2:第4课 古代的生产工具与劳作 培优练习黑龙江省齐齐哈尔三立高级中学2021-2022学年高二下学期期中历史试题(已下线)第4课古代的生产工具与劳作-2023高考历史一轮复习思维导图+重难点突破(选择性必修二)(已下线)第二单元生产工具与劳作方式(单元测试)-高中历史备课精品导学案+单元测试(选择性必修二经济与社会生活)【北京专用】北京市海淀外国语实验学校2021-2022学年高二上学期期末考试历史试题

名校

3 . 东吴时,南方出现亩产5石稻的高产记录,而南朝时则亩产高达10石左右,豫章(今江西北部)甚至创造了“一亩二十斛”(1斛即1石)的最高记录。这种现象出现的主要原因是

| A.先进生产技术传入 | B.政府推行重农政策 |

| C.南方自然条件优越 | D.大批水利工程兴建 |

您最近一年使用:0次

2020-10-14更新

|

225次组卷

|

15卷引用:山西省襄汾高级中学校2023-3-2024学年高一上学期第一次月考历史试题

山西省襄汾高级中学校2023-3-2024学年高一上学期第一次月考历史试题山东省六校2020-2021学年高一10月阶段性联考历史试题山东省菏泽市第一中学等六校2020-2021学年高一上学期第一次联考历史试题(A)江西省南昌市第二中学2021届高三上学期第四次考试历史试题重庆市万州第二高级中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题安徽省安庆市怀宁中学2020-2021学年高一上学期第二次质量检测历史试题云南省红河州弥勒市第一中学2020-2021学年高一上学期第三次月考历史试题云南省昭通市镇雄县第四中学2020-2021学年高一上学期期末考试历史试题山东省日照市五莲县第一中学2021-2022学年高一10月月考历史试题广东省河源市河源中学2021-2022学年高一10月段考历史试题重庆市育才中学2021-2022学年高一上学期第一次月考历史试题山东省青岛市第十九中学2021-2022学年高一10月月考历史试题第三单元三国两晋南北朝到五代十国的政权更迭与民族交融-2023届山东省高三统编版历史一轮复习导学案四川省雅安市石棉县中学2022-2023学年高一上学期第二次月考历史试题河南省济源高级中学2022-2023学年高二3月月考历史试题

4 . 西汉时期,今辽宁、甘肃、四川等省份以及更远的一些地方都有铲、锄、镰、铧等铁质农具,而且铁犁铧数量很多,但宽窄大小都不一。这一现象表明

| A.各地因地制宜发展犁耕技术 |

| B.政府政策推动了手工业发展 |

| C.中原文明向偏远地区扩展 |

| D.各地经济技术缺乏互动交流 |

您最近一年使用:0次

2019-09-26更新

|

128次组卷

|

6卷引用:山西省临汾第一中学2020-2021学年高一12月质量监测历史试题

名校

5 . 天津杨柳青年画《春牛图》反映了我国立春重要的民俗——“鞭打春牛”。春牛不是活的耕牛,而是泥捏纸粘的“土牛”。据考证,这一风俗在周代已经出现,《周礼》中的“出土牛以送寒意”就是最早的记载。“鞭打春牛”的习俗反映了

| A.我国古代对牛等动物的崇拜 |

| B.牛耕在西周时已经出现并推广 |

| C.生产方式对生活习俗的重大影响 |

| D.我国古代农耕文明高度发达 |

您最近一年使用:0次

2019-09-12更新

|

54次组卷

|

7卷引用:2010—2011学年山西省临汾一中高二上学期期末考试历史卷

真题

名校

6 . 战国后期,秦国建造了一批大型水利工程,如郑国渠、都江堰等,一些至今仍在发挥作用。这些工程能够在秦国完成,主要是因为

| A.公田制度逐渐完善 | B.铁制生产工具普及 |

| C.交通运输网络通畅 | D.国家组织能力强大 |

您最近一年使用:0次

2019-06-08更新

|

14711次组卷

|

220卷引用:山西省临汾市古县第一中学2019-2020学年高二下学期期中考试历史试题

山西省临汾市古县第一中学2019-2020学年高二下学期期中考试历史试题2019年全国统一高考文科综合历史试卷 (新课标Ⅱ)四川省江油中学2018至2019学年高一下学期历史期末复习训练(已下线)专题02 古代中国的经济——2019年高考真题和模拟题历史分项汇编河南省南阳市一中2018-2019学年高一下学期第五次月考历史试题江西省南昌市安义中学2018-2019学年高一下学期期末历史试题四川省广元市川师大万达中学2018-2019学年高一下学期6月月考历史试题2018-2019学年下学期北京首师大附中下期末高二历史试题江西省宜春市高安市高安中学2018-2019学年高一下学期期末历史试题北京市昌平区新学道临川学校2018-2019学年高二下学期期末考试历史试题陕西省黄陵中学高新部2018-2019学年高一下学期期末历史试题福建省福清华侨中学2018-2019学年高二下学期期末历史试题甘肃省徽县第三中学2018-2019学年高一下学期期末历史试题内蒙古集宁一中2018-2019学年高一下学期期末历史试题河北省辛集中学2020届高三上学期入学历史试题考点14 中国古代农业的主要耕作方式和土地制度-备战2020年高考历史考点一遍过人教版高中历史必修1第2课 秦朝中央集权制度的形成练习题2020届高三高考历史一轮复习专项练习:古代中国的经济2019—2020届广东普宁华美实验学校高三入学考试历史试卷(二)辽宁省六校协作体2019-2020学年高一上学期入学历史试题吉林省榆树一中2018-2019高二下学期竞赛历史试题2019年广东化州官桥中学高三高考全国卷限时训练(一)历史试题2019-2020学年辽宁省六校协作体高一(上)期初历史试卷(人教版)2019年山东省济宁市鱼台县高三上学期9月月考历史试题四川省邻水实验学校2020届高三上学期第一次月考历史试卷陕西省榆林市二中2019-2020学年高一上学期9月月考历史试题山东省潍坊市寿光现代中学2019-2020学年高一10月月考历史试题河北省承德第一中学2019-2020学年高一上学期9月月考历史试题山西省朔州市怀仁第一中学2018-2019学年高一下学期期末历史试题四川省成都市新津县新津中学2019-2020学年高一10月月考历史试题山东省济南市第一中学2019-2020学年高一10月阶段性检测历史试题福建省莆田市第九中学2019-2020学年高一上学期第一次月考历史试题辽宁省阜新市第二高级中学2019-2020学年高一上学期第一次月考历史试题河北省唐山市第十一中学2019年高三10月月考历史试题海南省海口市海南中学2019-2020学年高一上学期期中考历史试题(已下线)第13讲 古代中国的农业和手工业(讲)-《2020年高考一轮复习讲练测》(已下线)第13讲 古代中国的农业和手工业(练)-《2020年高考一轮复习讲练测》辽宁省沈阳市城郊市重点联合体2019-2020学年高一上学期期中考试(3)历史试题(已下线)专题01 古代中国的政治制度-《备战2020年高考精选考点专项突破题集》黑龙江省绥化市安达市第七中学2019年高三上学期期末模拟历史试题(二)(已下线)专题02 古代中国的经济-巅峰冲刺2020年高考历史二轮专项提升新疆乌鲁木齐市新疆生产建设兵团第二中学2019-2020学年高一上学期期末考试历史试题河南省南阳市2019-2020学年高一上学期期终质量评估历史试题山东省泰安市肥城市2018-2019学年高一上学期期中考试历史试题山东省枣庄市第三中学2019-2020学年高二3月网上测试历史试题广东省东莞市虎门外语学校2019-2020学年高一4月月考历史试题北京市朝阳区陈经纶中学2019-2020学年高二下学期期中检测历史试题山西省晋中市平遥中学2019-2020学年高二下学期在线学习质量检测历史试题四川省广安市邻水实验学校2019-2020学年高二下学期阶段性测试历史试题陕西省榆林市绥德中学2019-2020学年高二下学期第二次阶段性测试历史试题黑龙江省鹤岗市第一中学2021届高三上学期第一次月考(开学考试)历史试题真题模拟题分解-中外历史纲要上-第2课诸侯纷争与变法运动10分钟同步课堂专练-高一人教版必修1-第2课秦朝中央集权制度的形成(基础练)山东省泰安市肥城市2019-2020学年高一上学期期末考试历史试题黑龙江省齐齐哈尔市第八中学2020-2021学年高一9月月考历史试题江苏省扬州中学2020-2021学年高一10月月考历史试题安徽省黄山市屯溪第一中学2021届高三10月月考历史试题辽宁省葫芦岛市辽宁省实验中学东戴河分校2020-2021学年高一10月月考历史试题贵州省遵义航天高级中学2020-2021学年高一上学期第一次月考历史试题河北省张家口市宣化第一中学2021届高三上学期期初考试历史试题安徽省合肥市第九中学2020-2021学年高一上学期第一次月考历史试题2018-2020三年高考真题历史分项-专题02古代中国的经济四川省成都市青白江区南开为明学校2020-2021学年高一9月月考历史试题陕西省渭南市临渭区尚德中学2021届高三上学期第一次月考历史试题安徽省池州市第一中学2020-2021学年高一10月月考历史试题海南省海口市第四中学2021届高三上学期第一次月考历史试题辽宁省锦州市黑山中学2020-2021学年高一10月月考历史试题黑龙江省哈尔滨市哈师大附中2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题十年(2011-2020)高考真题历史分项-中外历史纲要上-第3课秦统一多民族封建国家的建立黑龙江省绥化市青冈县第一中学2020-2021学年高一10月月考历史试题山东省济南市山东师大附中2020-2021学年高一11月学分认定考试(期中)历史试题广东省韶关市田家炳中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题重庆市万州新田中学2020-2021学年高一上学期第二次月考历史试题广东省清远市凤霞中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题云南省曲靖市会泽县茚旺高级中学2020-2021学年高二10月月考历史试题湖南省邵阳市新宁县崀山培英学校2020-2021学年高一上学期第一次月考历史试题江苏省南通市海安高级中学2020-2021学年高一上学期阶段检测(一)历史试题2020-2021学年高一历史寒假作业(人教版)-第12练古代农业和古代手工业的演变山西省运城市临猗县临晋中学2020-2021学年高二12月月考历史试题山西省朔州市怀仁市大地学校2021届高三上学期第四次月考历史试题(已下线)2021年高考历史【热点·重点·难点】专练-重难点01先秦时期:中华文明的勃兴辽宁省阜新市铁路中学2021届高三上学期期末考试历史试题广东省中山市迪茵公学2020-2021学年高一10月月考历史试题河北省衡水市第十四中学2020-2021学年高一上学期四调考试历史试题江苏省南京市高淳高级中学2020-2021学年高一10月阶段测试历史试题山东省菏泽市曹县第一私立高中2020-2021学年高一上学期第一次月考历史试题山东省烟台第二中学2020-2021学年高一下学期开学考试历史试题辽宁省大连市庄河市高级中学2020-2021学年高一下学期开学考试历史试题云南省曲靖市麒麟希望学校2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题四川省成都市简阳市阳安中学2020-2021学年高一3月月考历史试题甘肃省平凉市静宁县第一中学2020-2021学年高一下学期第一次月考历史试题(普)(已下线)备战2021年高考历史临考题号押题(新课标卷)-第24题2020-2021学年高一历史十分钟同步课堂专练(人教版必修2)-第1课发达的古代农业(基础练)陕西省宝鸡市金台区2020-2021学年高二下学期期末考试历史试题安徽省宿州市泗县第一中学2020-2021学年高二下学期期末考试历史试题河北省秦皇岛市青龙县第一中学2020-2021学年高一10月月考历史试题云南省曲靖市沾益区第四中学2020-2021学年高二5月月考历史试题2021-2022学年高一历史链接教材精准变式练(中外历史纲要上)-第2课诸侯纷争与变法运动(已下线)2022年高考历史一轮复习小题多维练(全国通用)-必修2-考点01古代中国经济的基本结构与特点(已下线)2022年高考历史一轮复习小题多维练(新高考版)-课时02秦汉时期统一多民族封建国家的建立和巩固(已下线)2022年高考历史系统复习资料(新教材适用)-专题01先秦史广西崇左市高级中学2021-2022学年高二上学期开学考试历史试题2022年高考历史一轮复习单元滚动双测卷-第二单元古代中国经济的基本结构与特点(B卷真题滚动练)四川省南充市白塔中学2020-2021学年高一4月月考历史试题黑龙江省佳木斯市农垦佳木斯学校2021-2022学年高一10月月考历史试题【新东方】河北省石家庄市第二中学2021-2022学年高二上学期周测(二)历史试题2021-2022学年高一历史单元复习过过过(统编版中外历史纲要上)-第1单元从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固【高考真题】江苏省连云港市赣榆智贤中学2021-2022学年高二上学期第一次月考历史试题山东省枣庄市第三中学2021-2022学年高一10月月考历史试题黑龙江省双鸭山市第一中学2021-2022学年高一上学期第一次月考历史试题河南省新乡市新乡县龙泉高级中学2021-2022学年高一9月月考历史试题广西崇左市高级中学2021-2022学年高一上学期第一次月考历史试题云南省红河州弥勒市第一中学2021-2022学年高一上学期第二次月考历史试题山东省临沂第十九中学2021-2022学年高一上学期第二次段考历史试题云南省昆明市昆明师专附中2021-2022学年高二上学期期中考试历史试题江苏省盐城市上冈高级中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题新疆昌吉州呼图壁县第一中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题甘肃省金昌市永昌县第一高级中学2020-2021学年高一上学期期末考试历史试题黑龙江省绥化市第一中学2021-2022学年高二上学期期中考试历史试题吉林省吉林市江城中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题陕西省宝鸡市千阳县中学2021-2022学年高一上学期第一次月考历史试题(已下线)备战2022年高考历史一轮复习考点帮-经济史-考点23古代中国工商业发展河北省石家庄市辛集市第一中学2021-2022学年高一12月月考历史(理)试题河南省周口市六校2021-2022学年高一12月联考历史试题浙江省绍兴市诸暨海亮高级中学2022届高三上学期选考模拟最后一测历史试题福建省莆田市莆田砺志学校2021-2022学年高二上学期线上学情摸底考试历史试题山西省长治市第二中学校2021-2022学年高二上学期期末历史试题云南省玉溪市通海县第三中学2021-2022学年高二上学期期末历史试题陕西省西安铁一中滨河高级中学2021-2022学年高一上学期期中历史试题天津市红桥区2019-2020学年高中学业水平合格性模拟考试历史试题内蒙古自治区第二地质中学2020-2021学年高一下学期第二次阶段检测历史试题(已下线)专题01 因果类选择题-2022年高考历史选择题解题模板(已下线)专题01 因果关系类选择题-高考历史选择题高分攻略(已下线)专题一 历史选择题“五官”解题技巧(时间)-2021年高考历史选择题解题技巧第3课 秦统一多民族封建国家的建立-十年(2012—2021)历史高考真题(中外历史纲要上册)专题02 古代中国的经济-十年(2012-2021)高考历史真题分项汇编(全国通用)四川省邻水实验学校2021-2022学年高二下学期第一学月考试历史试题重庆市石柱中学校2021-2022学年高一上学期第一次月考历史试题广西南宁市宾阳县宾阳中学2021-2022学年高二3月月考历史试题(已下线)题型03 因果关系型选择题-备战2022高考历史热考题型解读江西省上饶市民校考试联盟2021-2022学年高二下学期阶段测试(三)历史试题(已下线)押全国卷24题 先秦时期-备战2022年高考历史临考题号押题(全国卷)(已下线)专题二 历史选择题“五官”解题技巧(关键词) -2021年高考历史选择题解题技巧福建省漳州市漳州实验中学2021-2022学年高一10月月考历史试题专题02古代中国的经济—五年(2020-2022)高考历史真题分项汇编(已下线)专题02秦汉时期-2022年初升高历史无忧衔接(统编版)(已下线)第02练秦汉时期:中国古代文明的发展-2023年高考历史一轮复习小题多维练(全国通用)专题02古代中国的经济-十年(2013-2022)高考历史真题分项汇编(全国通用)五年(2019-2023)高考历史真题分项汇编(全国通用)——专题02古代中国的经济第2课诸侯纷争与变法运动-五年(2018-2022)高考历史真题分课精练(统编版)第3课秦汉统一多民族封建国家的建立-五年(2018-2022)高考历史真题分课精练(统编版)甘肃省酒泉市玉门油田第一中学2021-2022学年高二下学期期中考试历史试题甘肃省平凉市泾川县2018-2019学年高一下学期期末统考历史试题(已下线)第一单元从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固-【夯实基础】2023年高考历史一轮复习备考《中外历史纲要(上)》(已下线)专题01因果类选择题-2023年高考历史选择题解题模板课时2统一多民族封建国家的建立与巩固-纲要上-2023届湖南省高三统编版历史一轮复习学案河南省商丘市宁陵县高级中学2022-2023学年高一上学期第一次月考历史试题新疆阿克苏地区兵团第一师高级中学2021-2022学年高一下学期期末考试历史试题河南省周口市郸城县优质2022-2023学年高一上学期第一次月考历史试题(已下线)专题一考点01中华文明的起源与奠基A卷-纲要上-新高考历史高频考点专项练习黑龙江省齐齐哈尔三立高级中学2022-2023学年高二9月月考历史试题云南省红河州中央民族大学附中红河州实验学校2022-2023学年高一10月月考历史试题福建省莆田第二十五中学2022-2023学年高二上学期月考(一)历史试题天津市武清区黄花店中学2023届高三上学期第一次月考历史试题甘肃省金昌市永昌县第一高级中学2022-2023学年高一上学期第一次月考历史试题第一单元从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固(总结提升)-【高分必背】2022-2023学年高一历史期中期末复习记诵笔记(中外历史纲要上)河北省衡水市冀州区滏运中学2022-2023学年高一上学期第二次月考历史试题四川省内江市第六中学2022-2023学年高一上学期第一次月考历史试题第4课古代的生产工具与劳作(分层作业)-【上好课】2022-2023学年高二历史同步备课系列(选择性必修2经济与社会生活)广东省梅州市梅雁中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题湖南省邵阳市邵东市第四中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题重庆市南开中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题湖南省益阳市安化县第一中学、第二中学2022-2023学年高一上学期期中联考历史试题江西省宜春市丰城中学2022-2023学年高一上学期第三次段考历史试题河北省邯郸市魏县第五中学2022-2023学年高一上学期期末模拟考试(四)历史试题河北省保定市蠡县第二中学2022-2023学年高一12月月考历史试题河北省唐山市滦南县第二高级中学2022-2023学年高一上学期第一次月考历史试题第4课古代的生产工具与劳作-2022-2023学年高二历史课后培优分级练(选择性必修2)历史-2022-2023学年高一下学期开学摸底考试卷B(统编版)广东省深圳市龙华中学2021-2022学年高二上学期第一次月考历史试题河南省三门峡市第一高级中学2022-2023学年高二上学期期末达标训练历史试题河南省鹤壁市第一中学2022-2023学年高二上学期期末考试历史试题历史-高一下学期开学摸底考试卷(山东专用)海南省白沙县白沙中学2022-2023学年高二3月月考历史试题四川省凉山州宁南中学2022-2023学年高二下学期第一次月考模拟历史试题(已下线)查补易混易错点01分封制与郡县制-【查漏补缺】2023年高考历史三轮冲刺过关(全国通用)辽宁省鞍山市第一中学2022-2023学年高二下学期期中考试历史试题(已下线)纲要上第2课-实战高考2024年一轮复习全考点突破纲要上第3课-实战高考2024年一轮复习全考点突破黑龙江省双鸭山市饶河县高级中学2022-2023学年高二下学期期中考试历史试题(已下线)新疆乌鲁木齐市第三十六中学2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题陕西省西安市阎良区关山中学2022-2023学年高二下学期第三次月考历史试题黑龙江省哈尔滨市顺迈高级中学2022-2023学年高二6月月考历史试题陕西省渭南市蒲城县2021届高三上学期第一次对抗赛历史试题河南省南阳市第一中学2024届高三上学期开学考试历史试题2024届统编版一轮通史版课时夯基专题练-中国古代史1-3秦统一多民族封建国家的建立福建省南平市政和县第一中学2024届高三上学期第一次月考历史试题黑龙江省哈尔滨市第三十二中学2024届高三9月月考历史试题四川省巴中市通江县实验中学2022-2023学年高二下学期期中考试历史试题新疆阿克苏地区柯坪县柯坪湖州国庆中学2023届高三上学期期末考试历史试题云南省红河州开远市第一中学2023-2024学年高一9月月考历史试题海南省定安县定安中学2023-2024学年高一上学期第一次月考历史试题天津市双菱中学2023-2024学年高一上学期第一次月考历史试题福建省福州市金山中学2023-2024学年高二10月月考历史试题河北省廊坊市第八中学2023-2024学年高一10月月考历史试题广东省梅州市五华县三校2023-2024学年高一10月联考历史试题陕西省西安市蓝田县大学区联考2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题新疆巴音郭楞州且末县第一中学2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题福建省泉州科技中学2023-2024学年高一上学期第一次限时训练历史试题河南省济源市第四中学2023-2024学年高一11月月考历史试题广东省江门市新会第一中学2023-2024学年高一上学期第一次月考历史试题天津经济技术开发区第二中学2023-2024学年高一上学期第一次月考历史试题云南省腾冲市第八中学2021-2022学年高一下学期期中历史试题江苏省徐州沛县四校联考2023-2024学年高一12月月考历史试题湖南省益阳市南县立达中学2021-2022学年高一10月月考历史试题河南省郑州市宇华实验学校2024届高三上学期期末历史试题河南省邓州市第二高级中学校2023-2024学年高二下学期开学小测历史试题甘肃省会宁县第三中学2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题青海省西宁市海湖中学2023-2024学年高一下学期开学考试历史试题广东省惠州市第一中学2023-2024学年高一12月月考历史试题

名校

7 . 《吕氏春秋》记载:“公作则迟,有所匿其力也;分地则速,无所匿其力也。”这一现象从本质上反映了 ( )

| A.生产关系对生产力的反作用 |

| B.春秋时期井田制已经开始瓦解 |

| C.生产力决定生产关系 |

| D.春秋时期生产力的发展 |

您最近一年使用:0次

2019-01-30更新

|

367次组卷

|

19卷引用:2011年山西省临汾一中高二下学期期中考试历史卷

2011年山西省临汾一中高二下学期期中考试历史卷2011年福建省师大附中高二下学期期中考试历史卷2011年海南省海南中学高二下学期期末考试历史卷2011-2012学年江西省上高二中高二上学期第三次月考历史试卷2011-2012学年甘肃省天水市一中2010级第一学期第四阶段考试文科历史试卷2012-2013学年新疆农七师高级中学高二第一次阶段性考试历史试卷 2013-2014年山东鱼台二中高二3月质检历史试卷2013-2014年福建厦门市杏南中学高二3月段测历史试卷海南省文昌中学2016-2017学年高二下学期期中段考历史(文)试题新疆呼图壁县一中2017-2018学年高二上学期期中考试历史试卷江西省赣州市寻乌中学2017-2018学年高二上学期期末考试历史试题人民版高中历史选修一专题二商鞅变法同步测试 (4)安徽省滁州市定远县育才学校2017-2018学年高二(实验班)下学期期中考试历史试题安徽省定远县民族中学2018-2019学年高二下学期第一次月考历史试题福建省惠安惠南中学2018-2019学年高二第2周周练历史试题安徽省滁州市定远县育才学校2019-2020学年高二6月月考历史试题2016-2017学年湖南省长沙市第一中学高二上学期期末考试历史试卷甘肃省白银市白银区大成学校2021-2022学年高二下学期期中历史试题陕西省渭南市临渭区2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题

名校

8 . 下表是清朝嘉庆、道光年间人均土地占有情况统计表,据此可知

| 时间 | 人口(人) | 人均土地(亩/人) |

| 嘉庆十年(1805年) | 209034196 | 6.38 |

| 嘉庆十六年(1812年) | 325630897 | 4.56 |

| 道光十五年(公元1835年) | 402397560 | 2.18 |

| A.土地兼并愈演愈烈 |

| B.国家人口政策变化 |

| C.耕地面积逐步减少 |

| D.精耕细作的必要性 |

您最近一年使用:0次

2018-11-02更新

|

1043次组卷

|

5卷引用:【全国百强校】山西省临汾第一中学2018-2019学年高二10月月考历史试题

真题

名校

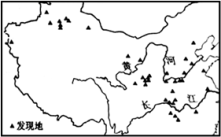

9 . 据考古报告,从数十处战国以前的墓葬中发现了铁器实物,这些铁器不少是自然陨铁制作而成,发现地分布情况见下图。据此可知,战国以前

| A.铁制农具得到普遍使用 | B.新疆地区与中原联系紧密 |

| C.我国的冶铁技术已经相当普及 | D.铁器分布可反映社会发展程度 |

您最近一年使用:0次

2018-06-09更新

|

10752次组卷

|

98卷引用:山西省临汾第一中学2020-2021学年高一上学期期末考试历史试题

山西省临汾第一中学2020-2021学年高一上学期期末考试历史试题2018年普通高等学校招生全国统一考试历史(新课标III卷)(已下线)2018年高考题及模拟题汇编 专题6古代中国经济结构(教师版)(已下线)第01天 古代中国经济的基本结构与特点——《每日一题·2018快乐暑假》高二历史福建省长乐高级中学2017-2018学年高二下学期期末考试历史(文)试题【全国百强校】黑龙江省牡丹江市第一高级中学2017-2018学年高二下学期期末考试历史试题云南省中央民大附中芒市国际学校2017-2018学年高二下学期期末考试历史试题【全国百强校】黑龙江省哈尔滨师范大学附属中学2019届高三上学期开学考试历史试题2019届高三高考真题训练——人民版必修二 专题一 古代中国经济的基本结构与特点【全国百强校】江苏省清江中学2019届高三第一次月考历史试题湖北省汉川市第二中学2017-2018学年高一下学期期末考试历史试卷广西南宁市第二中学2017-2018学年高一下学期期末考试历史(文)试题北京市101中学2017-2018学年下学期高二年级期末考试历史试卷山东省济宁市第一中学2018—2019学年度第一学期高三年级收心考试历史试题【全国百强校】河北省辛集中学2019届高三9月月考历史试题河北省行唐县三中2019届高三上学期期中考试历史试卷【全国百强校】浙江省杭州高级中学2019届高三上学期开学考试历史试题(已下线)2019高考备考二轮复习精品资料 专题2 中国古代的经济制度 教学案湖北省十堰市第二中学2019届高三上学期检测历史试题(已下线)2019年高考总复习巅峰冲刺-专题02 古代中国的经济【市级联考】河北省辛集市第一中学2018-2019学年高二4月月考历史试题【校级联考】黑龙江省哈尔滨市呼兰一中、阿城二中、宾县三中、尚志五中四校2018-2019学年高二下学期期中考试历史试题【全国百强校】广西桂林市第十八中学2018-2019学年高一下学期期中段考历史试题江苏省苏州陆慕高级中学2018-2019学年高一下学期5月月考历史试卷福建省泉州市泉港区第一中学2018-2019学年高一年下学期第二次月考历史试题内蒙古科尔沁巴一中2018-2019学年高一下学期期中考试历史试题【全国百强校】北京师范大学附属中学2018-2019学年高一年级下学期期中考试历史试卷【全国百强校】北京师大附中2018-2019学年高一年级下学期期中考试历史试卷(选考)山东省青岛平度华阳中学2018-2019学年高一3月月考历史试题福建省漳州市华安县第一中学2018-2019学年高二下学期期末历史试题2019年河北省石家庄辛集中学高三上学期8月月考历史试题山西大学附属中学2018-2019学年高一5月月考历史试题【通用版】高三一轮复习必修二专题一【选择题跟踪训练】古代中国的手工业经济黑龙江省佳木斯市汤原县高级中学2018-2019高一下学期5月月考历史试卷山西省汾阳市第二高级中学2018-2019学年高一下学期第一次周练历史试题(已下线)第13讲 古代中国的农业和手工业(讲)-《2020年高考一轮复习讲练测》(已下线)第13讲 古代中国的农业和手工业(练)-《2020年高考一轮复习讲练测》(已下线)专题02 古代中国经济的基本结构和特点-《备战2020年高考精选考点专项突破题集》西藏拉萨市那曲二高2018年高三上学期第四次月考文综历史试题重庆市渝中区2019年高三11月月考历史试题山东省枣庄市第三中学2019-2020学年高二3月网上测试历史试题广东省珠海市第二中学2019-2020学年高一3月月考历史试题重庆外国语学校2019-2020学年高一下学期期中考试历史试题四川省雅安中学2019-2020学年高二5月月考文综历史试题江西省宜春市宜丰中学2019-2020学年高一下学期第一次月考历史试题河北省衡水市深州市中学2020届高三下学期第二次月考历史试题四川省泸州市泸县第一中学2021届高三上学期开学考试文综历史试题真题模拟题分解-中外历史纲要上-第2课诸侯纷争与变法运动河北省秦皇岛市第一中学2020-2021学年高二上学期第一次月考历史试题2018-2020三年高考真题历史分项-专题02古代中国的经济吉林省长春市长春汽车经济技术开发区第六中学2019-2020学年高一下学期期末考试历史试题十年(2011-2020)高考真题历史分项-中外历史纲要上-第2课诸侯纷争与变法运动2020-2021学年高一历史寒假作业(人教版)-第12练古代农业和古代手工业的演变河南省驻马店市正阳县高级中学2021届高三上学期第四次素质检测历史试题(已下线)2021年高考历史【热点·重点·难点】专练-重难点01先秦时期:中华文明的勃兴(已下线)备战2021年高考历史二轮复习题型专练(全国通用)-考点02古代中国经济基本结构和特点(已下线)备战2021年高考历史纠错笔记-专题02古代中国的经济结构与特点【稳赢期末考】2020-2021学年高一中外历史纲要上核心素养提升练-专题01中华文明的起源和秦汉统一多民族国家的建立(已下线)备战2021年高考历史临考题号押题(新课标卷)-第24题2020-2021学年高一历史十分钟同步课堂专练(人教版必修2)-第2课古代手工业的进步(基础练)河北省秦皇岛市青龙县第一中学2020-2021学年高一10月月考历史试题(已下线)2022年高考历史系统复习资料(新教材适用)-专题01先秦史2022届高三历史一轮复习试题(中国史部分)-课时练05中国古代发达的古代农业和手工业的进步2021-2022学年高一中外历史纲要上册同步点对点专项训练-第2课诸侯纷争与变法运动河南省安阳市林州市第一中学2021-2022学年高一上学期开学检测(普通班)历史试题吉林省白山市抚松县第一中学2021-2022学年高二上学期第二次月考历史试题(平行班)四川省广元市树人中学2022届高三上学期第二次段考文综历史试题陕西省咸阳市武功县普集高中2022届高三上学期第四次月考历史试题福建省宁德市同心顺联盟校2021-2022学年高一上学期期中联考历史试题山西省晋城市第一中学2021-2022学年高二上学期第五次调研历史试题(已下线)专题08 图画史料类选择题-2020年高考历史选择题高分攻略(已下线)专题07 推理推断类选择题-2020年高考历史选择题高分攻略第2课 诸侯纷争与变法运动-十年(2012—2021)历史高考真题(中外历史纲要上册)专题02 古代中国的经济-十年(2012-2021)高考历史真题分项汇编(全国通用)湖北省2022届高三下学期(4月)选考模拟历史试题云南省曲靖市第一中学2021-2022学年高二下学期3月阶段性检测历史试题专题02古代中国的经济—五年(2020-2022)高考历史真题分项汇编专题02古代中国的经济-十年(2013-2022)高考历史真题分项汇编(全国通用)第2课诸侯纷争与变法运动-五年(2018-2022)高考历史真题分课精练(统编版)广东省韶关市北江实验学校2022届高三下学期适应性考试(四)历史试题(已下线)第一单元从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固-【夯实基础】2023年高考历史一轮复习备考《中外历史纲要(上)》第2讲诸侯纷争与变法运动-纲要上-高三历史一轮复习学案福建省龙岩市长汀县第一中学2022-2023学年高一上学期第一次月考历史试题第一单元从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固(总结提升)-【高分必背】2022-2023学年高一历史期中期末复习记诵笔记(中外历史纲要上)河北省衡水市冀州区滏运中学2022-2023学年高一上学期第二次月考历史试题河南省南阳市第一中学2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题河北省石家庄北华中学2022-2023学年高二4月月考历史试题史料史实史观史论对点精练-第二单元史观与史论第三节史论脱节四川省乐山市井研县2023-2024学年高一上学期新生入学素养测试历史试题湖北省荆州市沙市中学2023-2024学年高一9月月考历史试题江苏省南通市海安高级中学2023-2024学年高一上学期阶段检测(一)历史试题福建省厦门双十中学2023~2024学年高一上学期期中考试历史试题广东省江门市新会第一中学2023-2024学年高一上学期第一次月考历史试题安徽省安庆市第七中学2022-2023学年高二下学期期中考试历史试题江西省宜春市百树学校2024届高三上学期暑期阶段测试历史试题河南省南阳高新区豫龙宏志中学2023-2024学年高二12月月考历史试题广东省惠州市第一中学2023-2024学年高一12月月考历史试题福建省福清市2023-2024学年高二下学期期中考试历史试题

名校

10 . 明清两代,先进地区耕作方法向落后地区传播,稻麦间作和双季稻的种植,以及玉米、番薯等高产品种的引进和经济作物的显著发展,引起一定的地域性分工。当时农业发展带来的主要影响是

| A.农业生产力的革新 |

| B.传统经济结构改变 |

| C.粮食产量大幅提高 |

| D.新的生产关系萌芽 |

您最近一年使用:0次

2017-10-11更新

|

645次组卷

|

13卷引用:2017届山西临汾一中等五校高三第三次联考历史试卷

2017届山西临汾一中等五校高三第三次联考历史试卷2017届湖南省百所重点中学高三阶段性诊断考试历史试卷2017届河北省邢台市第二中学高三上学期第四次月考历史试卷河北省衡水中学2018届高三上学期一调考试历史试题河北省衡水中学2018届高三(上)一调历史试卷山东省邹平双语学校二区2018届高三上学期阶段测试历史试题甘肃省会宁县第一中学2018届高三上学期第三次月考文科综合历史试题内蒙古巴彦淖尔市临河三中2017年11月高三历史周考卷山东省宁阳第四中学2017-2018学年度上学期高三期中历史模拟试题新疆石河子第二中学2018-2019学年高二上学期第一次月考历史试题【全国百强校】黑龙江省大庆实验中学2018-2019学年高一(文)下学期期中考试历史试题河北省衡水市第一中学2017-2018学年度高三年级一调A卷历史试题河南省新乡市河南宏力学校2020-2021学年高二上学期期末考试历史试题