1 . 2011年,全国各地的世纪大旱使人们认识到水利工程的修建对农业的重要性。中国自古以来就重视水利工程修建。阅读下列材料:

材料1:韩欲疲秦人,使无东伐,乃使水工郑国为间于秦(劝秦开凿水渠)。中作而觉,秦人欲杀之。郑国曰:“臣为韩延数年之命,然渠成,亦秦万世之利也。”(秦王嬴政)乃使卒为之。

——《资治通鉴》卷六

材料2:修堤梁,通沟侩(水沟),行水潦,安水藏,以时决塞;岁虽凶败水旱,使民有所耘艾,司空(官名)之事也。

——《荀子·王制》

材料3:自是之后,荥阳下引河(黄河)东南为鸿沟,以通宋、郑、陈、蔡、曹、卫,与济、汝、淮、泗会。于楚,西方则通渠汉水、云梦之野,东方则通鸿沟、江、淮之间。于吴,则通渠三江、五湖。于齐,则通淄、济之间。于蜀,蜀守冰(李冰)凿离堆(地名),辟沫水之害,穿二江成都之中。此渠皆可行舟,有余则用溉浸,百姓飨其利。至于所过,往往引其水益用溉田畴之渠,以万亿计,然莫足数也……(郑国)渠就……溉泽卤之地四万余顷,收皆亩一钟。于是关中为沃野,无凶年,秦以富强,卒并诸侯。

——《史记·河渠书》

请回答:

(1)根据材料1,分析水工郑国的本来目的。上述所反映的事件中,秦王作出什么决策?秦王的决策导致了什么结果?

(2)根据材料2、3,归纳战国时期水利工程兴修的概况及特点。

(3)上述水利工程的兴修有何重大作用?

材料1:韩欲疲秦人,使无东伐,乃使水工郑国为间于秦(劝秦开凿水渠)。中作而觉,秦人欲杀之。郑国曰:“臣为韩延数年之命,然渠成,亦秦万世之利也。”(秦王嬴政)乃使卒为之。

——《资治通鉴》卷六

材料2:修堤梁,通沟侩(水沟),行水潦,安水藏,以时决塞;岁虽凶败水旱,使民有所耘艾,司空(官名)之事也。

——《荀子·王制》

材料3:自是之后,荥阳下引河(黄河)东南为鸿沟,以通宋、郑、陈、蔡、曹、卫,与济、汝、淮、泗会。于楚,西方则通渠汉水、云梦之野,东方则通鸿沟、江、淮之间。于吴,则通渠三江、五湖。于齐,则通淄、济之间。于蜀,蜀守冰(李冰)凿离堆(地名),辟沫水之害,穿二江成都之中。此渠皆可行舟,有余则用溉浸,百姓飨其利。至于所过,往往引其水益用溉田畴之渠,以万亿计,然莫足数也……(郑国)渠就……溉泽卤之地四万余顷,收皆亩一钟。于是关中为沃野,无凶年,秦以富强,卒并诸侯。

——《史记·河渠书》

请回答:

(1)根据材料1,分析水工郑国的本来目的。上述所反映的事件中,秦王作出什么决策?秦王的决策导致了什么结果?

(2)根据材料2、3,归纳战国时期水利工程兴修的概况及特点。

(3)上述水利工程的兴修有何重大作用?

您最近一年使用:0次

2016-11-21更新

|

974次组卷

|

2卷引用:2012年人教版高中历史必修二1.1发达的古代农业练习卷

2 . 根据所给资料,完成下列各题:

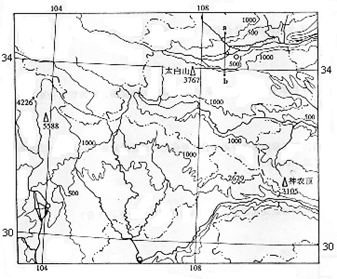

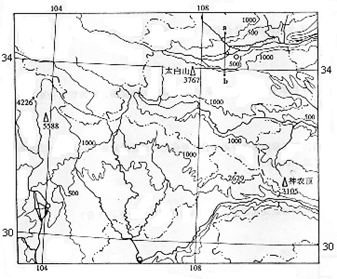

材料一

(1) 回答战国时期在东经104度附近兴修的著名工程名称及主持修建人,该工程修建的重要作用是什么?

(2)历史上,秦在图中ab剖面以东区域开凿了著名水利工程是什么?

材料一

(1) 回答战国时期在东经104度附近兴修的著名工程名称及主持修建人,该工程修建的重要作用是什么?

(2)历史上,秦在图中ab剖面以东区域开凿了著名水利工程是什么?

您最近一年使用:0次

3 . 文物证史。阅读下列图文,回答问题:

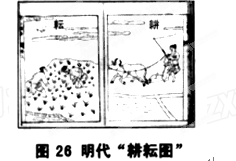

17世纪,中国犁由荷兰人带入欧洲。由于中国犁简便轻巧,操作容易,节省畜力,而工作高效,因此,很快就在欧洲推广开来,……甚至还传到了美国。到1 8世纪,中国犁已是欧洲最便宜而又最好的犁。后来,欧洲人在中国犁的基础上设计出钢架犁,进一步提高了工效,推动了欧洲农业革命的到来。

(1)这幅明代“耕耘图”揭示了中国古代农业生产的基本特征,即重视________。

(2)根据图文:对欧洲农业发展产生重大影响的中国犁是________犁。

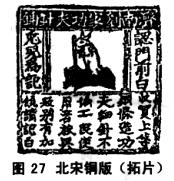

北宋铜版,现珍藏于中国国家博物馆。其版面正中偏上刻有一只拿着铁杵捣药的白兔,白兔四周分布着密密麻麻的铭文:上方为:“济南刘家功夫针铺”;左右合为:“认门前白兔儿为记”;下方为:“收买上等钢条,造功夫细针。不偷工,民便用。若被兴贩,别有加饶。请记白。”这块铜版是迄今所知我国乃至世界现存最早的印刷广告实物。

(3)铜版铭文中的“若被兴贩,别有加饶”,应如何理解?通观铭文,它反映了什么经营理念?

(4)结合所学知识说明:与前代相比,宋代商业有什么重大发展?(注意:举出2例史实说明即可)

17世纪,中国犁由荷兰人带入欧洲。由于中国犁简便轻巧,操作容易,节省畜力,而工作高效,因此,很快就在欧洲推广开来,……甚至还传到了美国。到1 8世纪,中国犁已是欧洲最便宜而又最好的犁。后来,欧洲人在中国犁的基础上设计出钢架犁,进一步提高了工效,推动了欧洲农业革命的到来。

(1)这幅明代“耕耘图”揭示了中国古代农业生产的基本特征,即重视________。

| A.小农经济 | B.自给自足 |

| C.男耕女织 | D.精耕细作 |

(2)根据图文:对欧洲农业发展产生重大影响的中国犁是________犁。

北宋铜版,现珍藏于中国国家博物馆。其版面正中偏上刻有一只拿着铁杵捣药的白兔,白兔四周分布着密密麻麻的铭文:上方为:“济南刘家功夫针铺”;左右合为:“认门前白兔儿为记”;下方为:“收买上等钢条,造功夫细针。不偷工,民便用。若被兴贩,别有加饶。请记白。”这块铜版是迄今所知我国乃至世界现存最早的印刷广告实物。

(3)铜版铭文中的“若被兴贩,别有加饶”,应如何理解?通观铭文,它反映了什么经营理念?

(4)结合所学知识说明:与前代相比,宋代商业有什么重大发展?(注意:举出2例史实说明即可)

您最近一年使用:0次

4 . 阅读下列材料:

材料一:美金(青铜)以铸剑戟,试诸狗马;恶金(铁)以铸锄、夷、斤、斸,试诸壤土。

——《国语·齐语》

材料二:农夫蚤(早)出暮入,耕稼树艺,多聚菽粟,此其分事也。妇人夙兴夜寐,纺绩织纴。多治麻丝葛绪,绸布掺,此其分事也。

——《墨子》

材料三:春耕夏耘,秋获冬藏,伐薪樵,治官府,给徭役。……四时之间,亡日休息……勤苦如此,尚复被水旱之灾,急政暴赋,赋敛不时,朝令而暮当具,有者半贾而卖,亡者取倍称之息。于是有卖田宅、鬻子孙以偿责者。

——《论贵粟疏》

材料四:自耕农是封建国家直接剥削的对象,为了保证赋税、徭役和兵役的供应,封建国家历来关注这一阶层的存在,“稳定小农”是封建王朝长治久安的良策,每一个新王朝建立时,对此尤为关注。他们总是采取鼓励垦荒等政策,积极培植自耕农。诚然,自耕农这一阶层是很不稳定的,经常分化。

——叶显恩《明清徽州农村社会与佃仆制》

请回答:

(1)材料一所反映的历史信息与小农经济的形成有什么关系? 根据材料二,概括小农经济的突出特征。

(2)根据材料三并结合所学知识,谈谈封建社会农民的实际生活状况。依据材料四并结合所学知识,分析中国古代封建统治者实行扶植小农经济政策的原因。

(3)依据材料二、三、四并结合所学知识,分析小农经济在中国古代长期存在的原因。

材料一:美金(青铜)以铸剑戟,试诸狗马;恶金(铁)以铸锄、夷、斤、斸,试诸壤土。

——《国语·齐语》

材料二:农夫蚤(早)出暮入,耕稼树艺,多聚菽粟,此其分事也。妇人夙兴夜寐,纺绩织纴。多治麻丝葛绪,绸布掺,此其分事也。

——《墨子》

材料三:春耕夏耘,秋获冬藏,伐薪樵,治官府,给徭役。……四时之间,亡日休息……勤苦如此,尚复被水旱之灾,急政暴赋,赋敛不时,朝令而暮当具,有者半贾而卖,亡者取倍称之息。于是有卖田宅、鬻子孙以偿责者。

——《论贵粟疏》

材料四:自耕农是封建国家直接剥削的对象,为了保证赋税、徭役和兵役的供应,封建国家历来关注这一阶层的存在,“稳定小农”是封建王朝长治久安的良策,每一个新王朝建立时,对此尤为关注。他们总是采取鼓励垦荒等政策,积极培植自耕农。诚然,自耕农这一阶层是很不稳定的,经常分化。

——叶显恩《明清徽州农村社会与佃仆制》

请回答:

(1)材料一所反映的历史信息与小农经济的形成有什么关系? 根据材料二,概括小农经济的突出特征。

(2)根据材料三并结合所学知识,谈谈封建社会农民的实际生活状况。依据材料四并结合所学知识,分析中国古代封建统治者实行扶植小农经济政策的原因。

(3)依据材料二、三、四并结合所学知识,分析小农经济在中国古代长期存在的原因。

您最近一年使用:0次

5 . 阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

主题一 中国古代的青铜文明

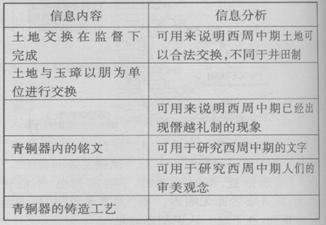

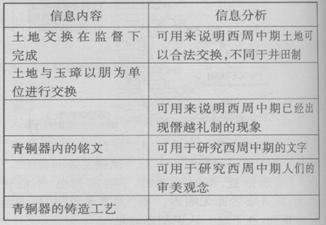

(l)根据下边的材料,完成下列表格。某博物馆收藏有西周中期的青铜器“卫盉”,器内铭文记载:裘卫用玉璋与贵族矩伯换取了80朋(货币单位)的土地。这个换取手续征得了五个贵族的同意,并在相关部门的监督下完成。通过这样的途径,裘卫聚敛了大量财富。裘卫家族的第三代,随葬物品享用“五鼎八簋”。按西周礼制:天子九鼎八簋,诸侯七鼎六簋,大夫五鼎四簋。

主题二 中国古代的水利工程

某同学收集到有关中国战国时期水利工程的资料:

自是之后,荥阳下引河(黄河)东南为鸿沟,以通宋、郑、陈、蔡、曹、卫,与济、汝、淮、泗会。于楚,西方则通渠汉水、云梦之野,东方则通鸿沟、江、淮之间。于吴,则通渠三江、五湖。于齐,则通淄、济之间。于蜀,蜀守(李)冰凿离碓,辟沫水之害,穿二江成都之中。此渠皆可行舟,有余则用溉浸,百姓飨其利。至于所过,往往引其水益用溉田畴之渠.以万亿计,然莫足数也。……(郑国)梁就……溉泽卤之地四万余项,收皆亩一钟。于是关中为沃野,无凶年,秦以富强,卒并诸侯。

——司马迁《史记·河梁书》

(2)根据上述材料归纳战国时期水利工程兴修的基本状况,分析其发展原因。主题三 中国古代的科技

据英国学者罗伯特•坦普尔《中国——发明和发现的国度》一书统计,现代世界赖以建立的基本的发明创造,几乎有一半以上源于中国,如下表:

英国著名科技史学家李约瑟博士在《中国科学技术史》中写道:“在公元3世纪到13世纪之间,中国曾保持令西方望尘莫及的科学技术水平,那时中国的发明和发现远远超过同时代的欧洲,这一点可以毫不费力地加以证明。……但16世纪以后,欧洲诞生了近代科学,中国的文明却没有能够产生与欧洲相似的近代科学。”科学史上把这个问题称为“李约瑟难题”。

(3)根据上述材料说明中国古代科技在世界科技史上地位变化情况。

你认为3至13世纪“中国的发明和发现远远超过同时代的欧洲”的主要原因有哪些?

主题一 中国古代的青铜文明

(l)根据下边的材料,完成下列表格。某博物馆收藏有西周中期的青铜器“卫盉”,器内铭文记载:裘卫用玉璋与贵族矩伯换取了80朋(货币单位)的土地。这个换取手续征得了五个贵族的同意,并在相关部门的监督下完成。通过这样的途径,裘卫聚敛了大量财富。裘卫家族的第三代,随葬物品享用“五鼎八簋”。按西周礼制:天子九鼎八簋,诸侯七鼎六簋,大夫五鼎四簋。

主题二 中国古代的水利工程

某同学收集到有关中国战国时期水利工程的资料:

自是之后,荥阳下引河(黄河)东南为鸿沟,以通宋、郑、陈、蔡、曹、卫,与济、汝、淮、泗会。于楚,西方则通渠汉水、云梦之野,东方则通鸿沟、江、淮之间。于吴,则通渠三江、五湖。于齐,则通淄、济之间。于蜀,蜀守(李)冰凿离碓,辟沫水之害,穿二江成都之中。此渠皆可行舟,有余则用溉浸,百姓飨其利。至于所过,往往引其水益用溉田畴之渠.以万亿计,然莫足数也。……(郑国)梁就……溉泽卤之地四万余项,收皆亩一钟。于是关中为沃野,无凶年,秦以富强,卒并诸侯。

——司马迁《史记·河梁书》

(2)根据上述材料归纳战国时期水利工程兴修的基本状况,分析其发展原因。主题三 中国古代的科技

据英国学者罗伯特•坦普尔《中国——发明和发现的国度》一书统计,现代世界赖以建立的基本的发明创造,几乎有一半以上源于中国,如下表:

英国著名科技史学家李约瑟博士在《中国科学技术史》中写道:“在公元3世纪到13世纪之间,中国曾保持令西方望尘莫及的科学技术水平,那时中国的发明和发现远远超过同时代的欧洲,这一点可以毫不费力地加以证明。……但16世纪以后,欧洲诞生了近代科学,中国的文明却没有能够产生与欧洲相似的近代科学。”科学史上把这个问题称为“李约瑟难题”。

(3)根据上述材料说明中国古代科技在世界科技史上地位变化情况。

你认为3至13世纪“中国的发明和发现远远超过同时代的欧洲”的主要原因有哪些?

您最近一年使用:0次

6 . 中国幅员辽阔,地理气候条件复杂,自然灾害种类多且发生频繁。古今中外,许多统治者面对自然灾害和其它灾难,他们采取种种措施以应对,或防范,或救灾,曾有过许多成功的经验,也不乏教训。

材料一 据史料记载,隋、唐、五代时期,共发生旱灾170次,水灾163次,虫灾55次,雹灾39次,霜冻18次,风灾31次,疫灾19次,牛疫19次,地震61次……。

材料二 关于(中国古代)灾后救济状况,《周礼·地官司徒》所述最为全面,并首次用“荒政”之名统之,即“(大司徒)以荒政十有二聚万民,一曰散利,二曰薄征,三曰缓刑,四曰弛力,五曰舍禁……。” ——据陈锋、张建民主编《中国经济史纲要》

材料三 朝廷下下官员喜好诌媚腐化,庸俗无为,置国计民生于不顾,……河防松弛,水利失修,河道梗阻,诸河频频漫口决口,堵而复决。“防弊之法有尽,而舞弊之乃无穷”,修河官员穷尽贪污之能,承办人口偷工减料。乾嘉时水灾骤增,每年平均达100余州县,到道光朝一跃为177州县。

(1)根据材料一概括隋唐五代时期灾害的特点。根据所学知识从人文因素和自然因素两方面指出我国古代灾害发生的原因

(2)根据材料二概述古代统治者的救灾措施,(不得摘抄原文)并指出“荒政”措施能否从根本上解决灾荒问题。简要说明理由。

(3)依据材料三,分析康熙、雍正年间水患较少,而乾隆以来,水患日益增加的原因是什么?

材料一 据史料记载,隋、唐、五代时期,共发生旱灾170次,水灾163次,虫灾55次,雹灾39次,霜冻18次,风灾31次,疫灾19次,牛疫19次,地震61次……。

材料二 关于(中国古代)灾后救济状况,《周礼·地官司徒》所述最为全面,并首次用“荒政”之名统之,即“(大司徒)以荒政十有二聚万民,一曰散利,二曰薄征,三曰缓刑,四曰弛力,五曰舍禁……。” ——据陈锋、张建民主编《中国经济史纲要》

材料三 朝廷下下官员喜好诌媚腐化,庸俗无为,置国计民生于不顾,……河防松弛,水利失修,河道梗阻,诸河频频漫口决口,堵而复决。“防弊之法有尽,而舞弊之乃无穷”,修河官员穷尽贪污之能,承办人口偷工减料。乾嘉时水灾骤增,每年平均达100余州县,到道光朝一跃为177州县。

(1)根据材料一概括隋唐五代时期灾害的特点。根据所学知识从人文因素和自然因素两方面指出我国古代灾害发生的原因

(2)根据材料二概述古代统治者的救灾措施,(不得摘抄原文)并指出“荒政”措施能否从根本上解决灾荒问题。简要说明理由。

(3)依据材料三,分析康熙、雍正年间水患较少,而乾隆以来,水患日益增加的原因是什么?

您最近一年使用:0次

7 . 中外历史人物评说 阅读下列材料,回答问题。

材料一 “凡耕地下田,不问春秋,必须燥湿得所为佳。若水旱不调,宁燥不湿。燥耕虽块,一经得雨,地则粉解。湿耕……不佳。谚曰:‘湿耕泽锄,不如归去。’……凡秋耕欲深,春夏欲浅……。谚曰:‘耕而不耢(lào,一种农具,用来平整土地),不如作暴。’” ——贾思勰《齐民要术·耕田》

材料二 “采捃(jùn)经传,爰(yuán)及歌谣,询之老成,验之行事。”

——贾思勰《齐民要术·序》

“《氾胜之书》曰:小豆忌卯,稻麻忌辰,禾忌丙,黍忌丑,秫(高粱)忌寅未,小麦忌戌,大麦忌子,大豆忌申卯。凡九谷有忌日,种之不避其忌,则多伤败,此非虚语也。”《史记》曰:“阴阳之家,拘而多忌。”止可知其梗概,不可委屈从之。谚曰:“以时及泽(泽:指墒情),为上策”也。

——贾思勰《齐民要术·耕田》

(1)依据上述材料,概括农业耕作需要注意的问题。

(2)根据材料一、二,指出贾思勰成为杰出农学家的原因。

材料一 “凡耕地下田,不问春秋,必须燥湿得所为佳。若水旱不调,宁燥不湿。燥耕虽块,一经得雨,地则粉解。湿耕……不佳。谚曰:‘湿耕泽锄,不如归去。’……凡秋耕欲深,春夏欲浅……。谚曰:‘耕而不耢(lào,一种农具,用来平整土地),不如作暴。’” ——贾思勰《齐民要术·耕田》

材料二 “采捃(jùn)经传,爰(yuán)及歌谣,询之老成,验之行事。”

——贾思勰《齐民要术·序》

“《氾胜之书》曰:小豆忌卯,稻麻忌辰,禾忌丙,黍忌丑,秫(高粱)忌寅未,小麦忌戌,大麦忌子,大豆忌申卯。凡九谷有忌日,种之不避其忌,则多伤败,此非虚语也。”《史记》曰:“阴阳之家,拘而多忌。”止可知其梗概,不可委屈从之。谚曰:“以时及泽(泽:指墒情),为上策”也。

——贾思勰《齐民要术·耕田》

(1)依据上述材料,概括农业耕作需要注意的问题。

(2)根据材料一、二,指出贾思勰成为杰出农学家的原因。

您最近一年使用:0次

8 . 2011年1月29日,新华社全文播发2011年中央一号文件《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》。文件指出,水是生命之源、生产之要、生态之基,历来是治国安邦的大事。阅读以下材料,回答有关问题:

材料一 春秋战国时期,我国古代水利出现了一个规模空前的发展高潮。这一时期兴建的水利工程大致可分为灌溉、运河、堤防这三类。大型灌溉工程的修建始于春秋末,到战国最为兴盛。下图为战国时期修建的水利工程图。

材料二 田纳西河流域在综合开发前是美国最贫穷的地区之一,多数居民没有电用,年均收入仅为全国平均值的45%。1933年5月美国国会成立了公共工程署等机构,管理公共工程项目,其中最宏伟的工程是田纳西流域的水利工程。1933年成立的田纳西流域工程管理局,利用美国政府提供的投资,招募失业工人,兴建水坝、水电站,发展航运,结果建成了大型的水电站和完整的航运系统,促进了这一地区工业和农业的发展。包括7个州的广大地区受益,平均收入在工程发挥效益手增长4倍,美国制造第一颗原子弹所耗的电力也是靠田纳西工程提供的。

——摘自吴于廑、齐世荣主编《世界史》

材料三 新中国成立之初兴建黄河三门峡水利枢纽工程时,主要是靠苏联的水利专家和技术,但由于众所周知的原因苏联专家撤走以后,我国水利技术人员“丢掉洋拐棍”,依靠自己的力量快速成长起来。60年来,水利科技进步一直是水利现代化进程的强大推动力,在我国水利兴建中,投资体制由单一的财政预算内拨款,逐渐转变为财政拨款、国债、水利建设基金、政策性贷款、社会融资、外资等多种形式,初步形成了以政府投资为主导、社会投资为补充的多元化、多层次、多渠道的新格局。

——引自新华网

(1)根据图例分别指出图中①②两处的水利工程名称,试从政治角度分析这两处工程的兴修对我国历史发展的影响。结合所学知识,分析春秋末期至战国,我国大规模水利工程得以修建的原因。

(2)结合所学知识,指出田纳西河流域开发的历史背景及其特点。根据材料二,概括指出田纳西水利工程兴建所产生的影响。

(3)根据材料三概括指出新中国成立以来,我国水利事业呈现怎样的变化趋势。这些趋势反映什么本质问题?

(4)综上所述,谈谈你对水“历来是治国安邦的大事”这一观点的理解。

材料一 春秋战国时期,我国古代水利出现了一个规模空前的发展高潮。这一时期兴建的水利工程大致可分为灌溉、运河、堤防这三类。大型灌溉工程的修建始于春秋末,到战国最为兴盛。下图为战国时期修建的水利工程图。

材料二 田纳西河流域在综合开发前是美国最贫穷的地区之一,多数居民没有电用,年均收入仅为全国平均值的45%。1933年5月美国国会成立了公共工程署等机构,管理公共工程项目,其中最宏伟的工程是田纳西流域的水利工程。1933年成立的田纳西流域工程管理局,利用美国政府提供的投资,招募失业工人,兴建水坝、水电站,发展航运,结果建成了大型的水电站和完整的航运系统,促进了这一地区工业和农业的发展。包括7个州的广大地区受益,平均收入在工程发挥效益手增长4倍,美国制造第一颗原子弹所耗的电力也是靠田纳西工程提供的。

——摘自吴于廑、齐世荣主编《世界史》

材料三 新中国成立之初兴建黄河三门峡水利枢纽工程时,主要是靠苏联的水利专家和技术,但由于众所周知的原因苏联专家撤走以后,我国水利技术人员“丢掉洋拐棍”,依靠自己的力量快速成长起来。60年来,水利科技进步一直是水利现代化进程的强大推动力,在我国水利兴建中,投资体制由单一的财政预算内拨款,逐渐转变为财政拨款、国债、水利建设基金、政策性贷款、社会融资、外资等多种形式,初步形成了以政府投资为主导、社会投资为补充的多元化、多层次、多渠道的新格局。

——引自新华网

(1)根据图例分别指出图中①②两处的水利工程名称,试从政治角度分析这两处工程的兴修对我国历史发展的影响。结合所学知识,分析春秋末期至战国,我国大规模水利工程得以修建的原因。

(2)结合所学知识,指出田纳西河流域开发的历史背景及其特点。根据材料二,概括指出田纳西水利工程兴建所产生的影响。

(3)根据材料三概括指出新中国成立以来,我国水利事业呈现怎样的变化趋势。这些趋势反映什么本质问题?

(4)综上所述,谈谈你对水“历来是治国安邦的大事”这一观点的理解。

您最近一年使用:0次

9 . 材料一 唐前期(618—756)所兴修的163项水利建设中,北方五道就有101项,占全数2/3,……其中河北河南二道就有74项,占全部北方水利建设项目2/3强。唐后期(757—907年唐亡)101项水利工程中,南方五道就有76项。其中以江南道为最多,竞占49项。与此同时,北方诸道的水利建设数字,骤然下降,河南道由前期的20项下降为7项。

——据邹逸麟《从唐代水利建设看与当时社会经济有关的两个问题》

材料二 唐时淮北(今豫东、皖北和苏北的一部分)属河南道,是安史之乱前经济最发达地区之一。……北宋时更是成为首善之区,东京物流主要依赖汴河——淮水联运,推动了本地区水运发展,进而促进了商业和城市的繁荣。这些景象从南宋之后便不复存在。宋、金、元的争战几乎以此地区为前线,而黄河决口改道泛滥更是严重破坏了土壤、水文和地貌等自然生态环境,淮河河床抬高,导致淮河流域十年九灾(旱、涝、蝗)。此外,连年的农民起义很少不发源于淮北地区。

——摘编自吴海涛《淮北的盛衰:成因的历史考察》

(1)材料一反映出唐朝水利建设有哪些特点?结合所学知识,分析这些特点所反映的社会状况。

(2)根据材料一、二,归纳历史上淮北地区逐渐由盛转衰的原因。

——据邹逸麟《从唐代水利建设看与当时社会经济有关的两个问题》

材料二 唐时淮北(今豫东、皖北和苏北的一部分)属河南道,是安史之乱前经济最发达地区之一。……北宋时更是成为首善之区,东京物流主要依赖汴河——淮水联运,推动了本地区水运发展,进而促进了商业和城市的繁荣。这些景象从南宋之后便不复存在。宋、金、元的争战几乎以此地区为前线,而黄河决口改道泛滥更是严重破坏了土壤、水文和地貌等自然生态环境,淮河河床抬高,导致淮河流域十年九灾(旱、涝、蝗)。此外,连年的农民起义很少不发源于淮北地区。

——摘编自吴海涛《淮北的盛衰:成因的历史考察》

(1)材料一反映出唐朝水利建设有哪些特点?结合所学知识,分析这些特点所反映的社会状况。

(2)根据材料一、二,归纳历史上淮北地区逐渐由盛转衰的原因。

您最近一年使用:0次

2016-11-18更新

|

425次组卷

|

6卷引用:2011届重庆市七区高三第一次调研测试文综历史卷

10 . 材料一:唐朝时期江南地区的土地资源得到进一步开发。在河滩、湖滨浅水之处筑堤,用堤圈围出土地,而圈围起来的田叫做围田,或叫圩田。在山中把荒野开辟为耕地,往往采用放火烧山的办法,草木被烧去之后,稍加平整,即可播种,这种方法叫“畲田”或“畲种”,唐人多称之为“烧畲”或“火田”“火耕田”。

材料二:在官方史籍中,清代人口数字有史以来第一次在乾隆六年突破了1亿大关,并相继在乾隆三十一年突破2亿,乾隆五十五年突破3亿,嘉庆十七年为三亿六千万道光十四年突破4亿。由此,康熙五十三年(1714年),“今人民蕃庶,食众田寡,山地尽行耕种。” 乾隆三十七年(1772年),直隶永定河边蓄水防洪的淀泊,“水退一尺,则占耕地一尺”,“每遇潦涨,水无所容,甚至漫溢为患”。乾隆四十六年(1781年),黄河“河滩地亩”,尽皆耕种麦苗,并多居民村落。

(1)材料一反映了什么现象?结合所学知识分析此现象形成的主要原因有哪些?这一现象在当时产生了哪些影响

(2)结合所学知识分析材料二中清朝前期人口迅速增长的原因有哪些?如何正确认识人口增长与经济发展及环境的关系?

材料二:在官方史籍中,清代人口数字有史以来第一次在乾隆六年突破了1亿大关,并相继在乾隆三十一年突破2亿,乾隆五十五年突破3亿,嘉庆十七年为三亿六千万道光十四年突破4亿。由此,康熙五十三年(1714年),“今人民蕃庶,食众田寡,山地尽行耕种。” 乾隆三十七年(1772年),直隶永定河边蓄水防洪的淀泊,“水退一尺,则占耕地一尺”,“每遇潦涨,水无所容,甚至漫溢为患”。乾隆四十六年(1781年),黄河“河滩地亩”,尽皆耕种麦苗,并多居民村落。

(1)材料一反映了什么现象?结合所学知识分析此现象形成的主要原因有哪些?这一现象在当时产生了哪些影响

(2)结合所学知识分析材料二中清朝前期人口迅速增长的原因有哪些?如何正确认识人口增长与经济发展及环境的关系?

您最近一年使用:0次