材料一 在进军岭南过程中,为解决粮草运输困难,秦始皇命监御史禄主持开凿水渠。该水渠利用湘江、漓江源头相距较近,水位差仅数米的自然条件,横断湘江,另开南、北两条分水渠…到了明代时,官员重修该水道,仍认为它“当南服往来喉舌之地。田畴之灌溉,舟楫之通塞系焉。”

——摘编自齐涛《中国古代经济史》《兴安县志》

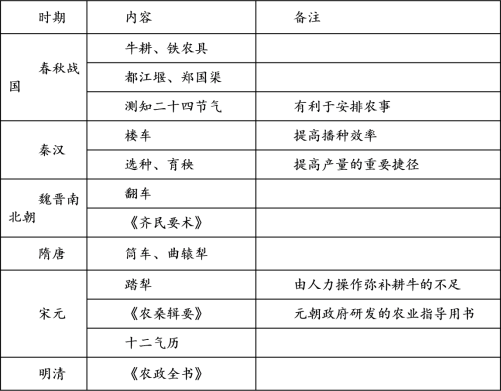

材料二 中国传统农业的历史是从农具作用于农事活动开始的。农具演变是与农业的发展同步进行并相互促进的,纵观农具发展历史,铁质农具的出现大大提高了农业生产效率,这点毫无疑问。然而农具的形态和功能在其后几千年的发展过程中只是局部的改进,并没有太大的变化。

——苏黎《中国传统农业技术演化特征及成因分析》

(1)指出材料一中“水渠”的名称,并概括该“水渠”修建的历史作用。

(2)根据材料二,结合汉代农业耕作技术进步的史实说明“铁质农具的出现大大提高了农业生产效率”,并分析古代中国农具形态和功能“没有太大的变化”的根本原因。

材料 蜀郡长官李冰认为治蜀 的关键在于治水,通过治水解决蜀地的“水沫之害”,关系到老百姓的生计与当地经济发展。李冰深入实地进行考察,根据岷江流域的地形地貌,制定了蜀郡的治水方略。他将“道法自然”“天人合一”思想运用于都江堰水利工程的建设之中,构建了以渠首工程为核心,以无坝引水为特征的系统水利枢纽工程,鱼嘴功能是分流,飞沙堰功能是泄洪排沙,宝瓶口功能是控制内江的水量,鱼嘴、飞沙堰、、宝瓶口三者形成了一个相互依存、相互影响、相互作用的动态系统,科学解决了江水自动分流、自动排沙等问题,消除了水患。李冰重视灌溉管理,委派水官经管都江堰,并确立了“一年一小修,五年一大修”的维修养护制度,制定了“深沟滩、低作堰”的岁修原则。

——摘编自凌栋《论李冰文 化的当代价值》

(1)根据材料和所学知识,概括李冰治水活动的特点。

(2)根据材料和所学知识,分析李冰治水活动的历史意义。

材料一 春秋时期的铁锄(1953年于湖南长沙子弹库出土)

《国语·齐语》载:“美金(指青铜)以铸剑戟,试诸狗马。恶金(指铁)以铸锄(锄)、斸(斧)……,试诸壤土。”

——《国语•齐语》

在我国,铁器的出现可以追溯到三千三百年前的商代中期,但当时的铁是自然陨铁,而不是人工冶铁。我国最早的人工冶铁制品,出现在两千五百年前后,也就是春秋战国之际,铁器已经有了斧、锛、凿各种刀具,中国社会历史进入铁器时代。

——白云翔

材料二 春秋战国时期,铁农具开始使用,耕犁和牛耕技术也随之出现,并首先在黄河中下游地区实行起来……秦汉以来,随着农业生产发展的需要,耕犁也有所革新,除犁铧是全铁外,还创造了犁壁,从而更有利于深耕和碎土。

——陈文华《农具发展史》

完成下列要求:

(1)材料一中三则材料的选取围绕什么共同的主题?其中哪一则最有实证性,为什么?

(2)根据材料二,概括春秋战国至汉朝农业生产变化发展的情况,并分析其影响如何?

材料一 宋代农村经济较以前相比虽有所提高,但在广南西路、荆湖南路等广大地区,既不知积肥施肥也没有水利灌溉工程。“耕种灭裂(草率、粗略),种而不莳(移栽),俗名漫撒”。荆湖南路的西岸地区,“每欲布种时,则先伐其林木,纵火焚之,俟其成灰,即布种其间,盖史谓刀耕火种也”。在许多地区,“百家为村,有食者不过数家,贫破之人十常八九”。另外,宋政府财政吃紧,急于敛财,往往拿商人开刀,特别是活动在农村的中小商人,更成为其苛敛的对象。

——摘编自全晰纲《中国古代乡里制度研究》

材料二 1933年5月,国民政府成立了“农村复兴委员会”,开始进行农业建设运动。在农村复兴委员会大力倡导下,国民政府裁废苛捐杂税5200多种,但由于财政吃紧,执行不力,面对灾荒,政府用“灾民之壮者”修路、垦殖、生产,并十分重视灾后并发症的防治,以期弥补传统救灾方式的短效和低效。1934年行政院设计《农村合作社章程》,推动农民之间的合作。这场运动是我国农业现代化建设的初步探索,但受多方面因素的制约,收效甚微。

——摘编自王军《南京国民政府农业建设研究》

材料三 (20世纪)80年代中国农村的改革,是在农民的探索与地方开明领导人的支持与相互推动中开始的,粮食等农产品的爆炸式增长,坚定了决策者的信心,最终形成全国性政策。

——据萧冬连《从计划到市场:突破如何成为可能》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代农村经济发展的特点。

(2)结合材料二和所学知识,分析国民政府农业措施“收效甚微”的原因。

(3)阅读材料三,结合所学知识,指出20世纪80年代中共中央支持农村改革的措施及对农村体制的影响。

5 . 材料 赵过,西汉著名农学家。汉武帝末年实行与民休息、发展生产的方针,任命具有丰富农业生产知识技能的赵过为搜粟都尉,主管军事财政,负责农业技术推广。赵过总结改进西北关中地区的农业生产经验,创造发明了代田法。赵过推广代田法,采取先试验然后重点示范,最后再普遍推广的方法和步骤,行之有效。代田法主要包括深耕整地、开沟作垄、垄沟互换、轮番利用等。赵过发明耦犁技术,配合代田法一道推行。

——《汉书》

记载耦犁"其耕耘下种田器,皆有便巧”。赵过还发明了耧播技术。安装有三根铁耧足的耧犁,并配备可以播种的耧车。待耧播时且行且摇,作物种子从耧车斗中自下,可以“日种一顷”。这些农具的使用,有利于代田法的普及和推广,赵过推行的代田法实际上是从耕作技术到生产工具的全面革新。

——摘编自曹大为等总主编《中国大通史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括赵过取得农学成就的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,分析赵过农学成就的影响。

材料一 农夫蚤出暮入,耕稼树艺,多聚叔粟,此其分事也。妇人夙兴夜寐,纺绩织纴,多治麻丝葛绪,纟困布纟参,此其分事也。

——《墨子·非乐上》

(1)材料一反映了小农经济的什么特点?

材料二 官方以法令来保护手工业技术的世代传习。有时,为了技术的世代传习,官府还要干涉某些手工业者家属的婚姻,使民间技术的传习成为顽固的传统。元稹《织女词》:“东家头白双女儿,为解挑纹嫁不得”可见其一斑。一直到不久以前,各地还有所谓“祖传秘方”的存在。

——白寿彝《中国通史》

(2)根据材料二,概括中国古代出现手工业世代传习特点的原因。

材料三 清雍正帝说:“朕观四民(指士、农、工、商)之业,士之外,农为最贵。凡士工商贾,皆赖食于农,以故农为天下本务,而工贾皆其末也。今若于器用服玩,争尚华巧,必将多用工匠。市肆之中多一工作之人,即田亩之中少一耕稼之人。”

(3)根据材料三,简要说明雍正帝的经济主张。根本目的何在?这种经济思想对中国社会发展有什么严重后果?

材料四

(4)精根细作是中国古代农业的显著特点。根据材料四概括这一特点表现在那些方面?结合所学知识分析形成这一特点的主要原因。

材料一 春秋战国时期,铁农具逐渐代替青铜工具而广泛使用,传统的精耕细作技术已初步形成,大大推动了农业的发展。在土地制度方面,封建土地私有制度在战国末期已经逐渐形成。春秋战国时期,粮食作物最主要的有:粟、黍、稻、麦、梁、菽、麻等。农作物产量有了提高。

——摘编自李玉梅《春秋战国时期的农业》

材料二 明朝,番薯、玉米、棉花等美洲高产作物由国外陆续传入,尤其是棉花,已在全国普遍栽种。万历年间,耕地总面积超过七百万顷,为明神宗万历年间开始的人口稳步增长提供了坚实的基础。而在南宋时流行的俗谚“苏常熟,天下足”’中晚明时期已转变为“湖广熟,天下足”。晚明以后,湖广的米开始被长途运送至江浙、闽广等地区贩售,使当地农民开始改种经济作物。商业性农业的发展及随之出现的长途交通,都有利于工商业的发展。

——摘编自复旦大学《中国古代经济简史》

(1)根据材料一,概括春秋战国农业发展的主要表现。

(2)根据材料二,指出明代农业经济的变化并结合所学知识分析其积极影响。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈促进中国古代农业发展的因素。

材料一 自西周开国之初直到春秋战国,经历了两次城市建设高潮。第一次,在西周300余年间……其分封的诸侯国由最初的71个发展到1200个之多。第二次,下及春秋战国……到战国末期,城市分布范围更广,除主要集中于陕西关中的泾渭谷地到潼关以东的黄河中、下游地带,以及淮河流域外,长江流域巴、蜀、吴、越等地也有分布。

——摘编自《中国古代城市的发展与分布》

材料二 明、清两代有些市镇,无论是人口规模还是城市经济职能都超过了作为传统政治中心的县城,甚至府城,从而发展成为全国性的经济中心城市。如当时全国著名的四大镇,河南朱仙镇和湖广汉口镇发展为商业市镇;江西景德镇和广东佛山镇,形成为著名的手工业市镇。…… 明、清时期发展的新型城镇经济大多局限于江浙和广东部分地区,沿海和沿江其他地区有不同程度的发展,而广大内地自然经济仍占统治地位。

——摘编自顾朝林《中国城镇体系——历史•现状•展望》

材料三 鸦片战争后特别是19世纪六七十年代以来,江南农村部分棉纺织业市镇不可避免地走向衰落。但国外工业生产原料需求大增,为部分市镇发展注入了新的活力。19世纪末盛泽镇全镇年产丝绸90万匹,镇上绸商在上海建立分庄,称为“申庄”,专事与洋行交易。震泽镇则以生丝加工和外销为特色,“所产之丝多销洋庄厦南洋、印度等地”。嘉定县和上海县则由棉织业转向桑蚕丝业,“兴蚕桑之利,以济棉布之穷”,“鲜茧出售,动以数万计”。

——摘编自樊树志《江南市镇:传统的变革》

(1)据材料一并结合所学,分析西周至春秋战国出现两次城市建设高潮的原因。

(2)据材料二,概括明清时期城镇化的特点。结合所学,指出这一时期的城镇化在思想文化方面的影响有哪些。

(3)据材料三,概括19世纪中后期江南市镇经济变化的表现。结合所学,指出导致变化的主要原因。

材料一 防治水害、兴修水利、发展农田灌溉排水事业在我国有着悠久的历史。奴隶社会时期的农业生产形式是井田制,布置在井田制上的灌排渠道称为沟洫。农田沟洫发展至周代,已较为系统和完善。战国以来,随着新的封建制度的确立,农田水利建设蓬勃兴起,大型渠系工程取代了农田沟洫,如海河流域的漳水十二渠、长江流域的都江堰、黄河流域的郑国渠,水利工程技术迅速发展。东汉以后,陂塘水利加速发展。唐宋时期,江南水利迅速发展,太湖流域的圩田较为发达。封建社会后期,农田水利建设多由地方自办,兴修普遍。

——摘编自张蜜《我国古代发达农田水利》

材料二 水是农业的命脉。秦汉时期,一系列大规模灌溉渠系陆续兴建,由此而形成了关中、成都平原和冀、鲁、豫等几个重要的农业经济区。中唐以后,长江下游塘浦圩田水利的发展为农业经济重心逐渐南移江南地区创造了条件。长江流域沮洳下湿地区,随着塘浦圩田水利的发展,灌溉技术的进步,耕作栽培就由一年一熟逐步演进为稻、麦两熟和两稻、一麦的制度。黄河流域自西周迄至春秋,主要农作物为黍、稷,而到战国、秦、汉时期,粟、菽(大豆)麦则成为主要农作物。菽、麦对水分的要求较高,水利灌溉事业的发展是促成这一变化的重要原因之一。此外,农田水利排灌事业的发展,促使一些低产地区变成为农业高产区。

——摘编自范楚玉《中国古代农业生产成就》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古代中国农田水利建设的特点及原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明古代中国水利建设对农业发展的影响。

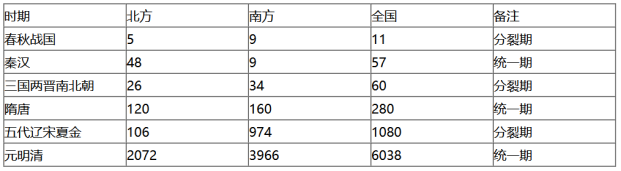

材料一 中国古代水利工程的修建数量及其区域分布(单位:项)

——摘编自冀朝鼎《中国历史上的基本经济区与水利事业的发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代水利工程修建的发展趋势和特点,并简析其原因。

材料二 新中国成立以来我国水利建设的辉煌成就

——摘编自冀朝鼎《中国历史上的基本经济区与水利事业的发展》

(2)根据材料二和所学知识,概括新中国成立以来我国水利发展的意义,并结合上述材料谈谈你对水利工程的认识。