材料一 “今使乌获、藉蕃(大力士)从后而牵牛尾,尾绝而不从者,逆也。若指之桑条以贯其鼻,则五尺童子牵而周四海者,顺也。”

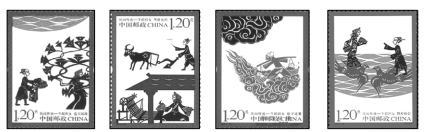

材料二 《牛郎织女》“夏绣邮票”一套四枚,分别为“盗衣结缘”“男耕女织”“担子追妻”“鹊桥相会”。

材料三 春耕夏耘,秋获冬藏,伐薪樵,治官府,给徭役。春不得避风尘,夏不得避暑热,秋不得避阴雨,冬不得避寒冻。四时之间,亡日休息,又私自送往迎来,吊死问疾,养孤长幼在其中。勤苦如此,尚复被水旱之灾,急政暴赋,赋敛不时,朝令而暮当具。

——西汉晁错《论贵粟疏》

(1)材料一反映了什么生产技术?

(2)材料二和材料三哪个更能真实地反映小农的生产生活状况?概括该则材料的观点。

(3)综合上述材料,依据所学知识,归纳我国古代农业发展需要哪些条件。

材料一 马克思在《资本论》中说:“必须社会地控制自然力,善于利用它,并依人手的劳作,大规模地占有它或驯服它。这种必要在产业史上,有最决定的作用。例如:埃及、朗巴底、荷兰等处的治水工作。印度与波斯的治水工作,也是如此。这些国家借人工运河所行的灌溉,不仅供土地以不可缺少的水,并在淤泥的形式上,由山上流下矿物性肥料。阿拉伯人统治下的西班牙与西西里的产业繁荣的秘密,就是在灌溉工事上面。”

——《资本论》第1卷

材料二 春耕夏耘,秋获冬藏,伐薪樵,治官府,给徭役。春不得避风尘,夏不得避暑热,秋不得避阴雨,冬不得避寒冻。四时之间,亡日休息,又私自送往迎来,吊死问疾,养孤长幼在其中。勤苦如此,尚复被水旱之灾,急政暴赋,赋敛不时,朝令而暮改。当具,有者丰贾而卖,亡者取倍称之息。于是有卖田宅、鬻子孙以偿债者。

——西汉·晁错《论贵粟疏》

材料三 白居易诗《朱陈村》描写了唐代农村生活景象:“徐州古丰县,有村曰朱陈。去县百余里,桑麻青氤氲。机梭声札札,牛驴走纭纭。女汲涧中水,男采山上薪。县远官事少,山深人俗淳。有财不行商,有丁不入军。 家家守村业,头白不出门……”

请回答:

(1)战国、秦汉时期的中国统治者在“控制自然力”方面非常重视水利工程建设。结合所学知识各举一例并说明其历史作用。

(2)根据材料二和材料三,概括自然经济的特征。

(3)根据材料二指出自然经济对中国古代王朝统治起到的作用

材料一 宋代手工业发达,特别是煤炭的大量使用,导致空气污染。宋代生齿日繁,对土地、林木资源难免出现过度开发之趋势,这也造成了一定程度的水土流失与生态破坏。宋代设有专门的环境保护部门——虞部,聘请通晓农林知识者担任“农师”,为民众种植作物、林木提供技术指导。朝廷还制订一系列涉及生态保护的法令,如宋太祖曾下诏,“令民二月至九月无得采捕虫鱼,弹射飞鸟,有司岁申明之”。宋政府对绿化尤其重视,宋真宗大中祥符二年朝廷任命谢德权领护汴河,在京师河段“植树数千万(株),以固堤岸”,促进了汴京沿河商业环境的改善。

——摘编自吴钩《宋:现代的拂晓时辰》

材料二 英国是典型的“先污染,后治理”的国家……企业生产和利润的最大化成为支配企业的法则。如何解决生产越多环境污染越严重的难题,英国人在立法上对企业的社会责任进行规定,使企业成为环境保护的主体。议会的立法行动也促使了政府从指导思想上由原来被动的自由放任转变为在法律的前提下积极主动地干预。……1848年英国颁布了《公共卫生法》,1878年通过了《公共卫生条例》,至此英国基本上建立起了完整的水资源污染防治的法律体系。……在英国环境治理过程中,起着重要作用的还有包括工人阶级在内的社会各个群体的不懈努力,最终所有的努力使人们重新获得享有良好环境的权利。

——摘编自李宏图《英国工业革命时期的环境污染和治理》

(1)根据材料一、二并结合时代背景,分别概括古代中国宋朝和近代英国出现环境问题的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出古代中国宋朝与近代英国在环境保护措施方面的相同之处。

材料一 19世纪中期以前,法国传统农业主要种植谷物和葡萄。谷物一葡萄生产结构影响了法国农业生产规模和生产经营方式。谷物生产主要用于农民自己消费,并没有大量进入市场,生产规模小,产量有限。到19世纪后期粮食作物产量大幅增加,粮食总产量从1840年的约142 万吨,上升到1892年的209.7万吨。相较而言,葡萄生产具有更强的商品性,但采用小农精耕细作模式,农业机械化的要求低,因此并不适合大农场生产。

----摘编自周之桐(法国农业生产结构的历史演变)等

材料二 清中期,精细化生产促使粮食单产显著提高,如稻米生产,在江浙、湖广一带膏腴之区,一般亩产二三石,多者可达五六石。由于北方不适于种植水稻,因此甘薯、玉米等对地利没有较多要求而高产的作物得到了普及性推广,成为平时活口,歉时救人的口粮。经济作物的种植也有进一步的发展。棉花种植范围更广,除已有的棉产区外,东北也成为了重要的棉花产地,甚至在江南部分地区出现农民种棉远超种粮的现象。

----摘编自朱玉婷、徐峰(18世纪中国农业生产的发展)等

(1)根据材料并结合所学知识,指出19世纪中期以前法、中两国农业生产的共同特点,概括19世纪后期法国农业的新发展。

(2)根据材料并结合所学知识,分析清中期粮食产量提高的原因以及影响。

材料一 夏代的二里头文化时期,生产工具大都是石、骨、蚌器。自商代前期至东周早期,虽然继续使用石、骨、蚌、木等掘地工具和收割工具,但同时也使用了青铜臿和青钥镈(铲)。在安阳殷墟宫殿遗址区内属于王室贵族的一个窖藏圆穴里,曾经发现四百多把有使用痕迹的石镰刀比较集中地堆放着。这些镰刀应该是由王室贵族分发给劳动者使用的。劳动者连这种简陋工具都不曾掌握,可见他们只能是奴隶,而且人数还不是很少。

——摘编自白寿彝《中国通史》

材料二 《盐铁论水旱》说:“铁器,民之大用也。器用便利,则用力少而得作多,农夫乐事劝功。用不具,则田畴荒,谷不殖。”当时铁农具种类很多,有铁犁铧、铁锄、铁正、铁面、铁镰等。武帝时,搜粟都尉赵过发明了“代田法”。所谓“代田法”,就是将每亩田分成六份——三垄(垄台)三甽(垄沟),每年垄甽互换位置以休养地力。成帝时,农学家氾胜之又总结出一种“区种法”,把土地划分成若干区,根据土地的肥瘠,决定区的大小和施肥的多少。汉初,每市亩田地可约产粟或麦六斗九升。武帝时,每市亩地约产粟或麦一石一斗五升。

——摘编自《中国古代经济简史》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出商周时期与汉代的农业主要经营方式的不同,并概括商周时期农业生产发展的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明与商周时期相比,汉代农业生产的进步之处及意义。

6 . 经济文明是指人类经济运行过程中经济制度与政策、经济思想与行为的文明程度与属性。它既是人类经济行为的理性反映和理想追求,也是一个循序渐进的历史过程。人类在实现经济文明的征途中必须加速工业化步伐,加快市场化进程;顺应经济全球化趋势,加大开放力度;尊重经济规律,走全面、和谐、可持续发展道路。据此,回答下列问题:

材料一北京师大曹文柱教授评价中国古代农耕文明时说道,“是其它农业文明中所不具备的,所以说中国古代农业经济是古代农耕文明的典型是毫不为过的。”

材料二斯塔夫里阿诺斯《全球通史》:“哥伦布的伟大发现最初看起来像是一个重大失败。数千名冒险家成群结队地前往西印度群岛,只是令人扫兴地找到少量黄金。然而,美洲大陆的发现却引起了具有伟大历史意义的直接反应,它促使葡萄牙人环航非洲,由海路直接抵达印度。”

材料三20世纪英国著名的经济学家和经济史专家约翰·希克斯这样问道:“工业革命是现代工业的兴起而不是工业本身的兴起;但现代工业是什么呢?我们将它同古代工业,即与市场本身同一时代诞生的手工业加以区分所依据的主要标志是什么呢?”

材料四1985年10月,邓小平同志在会见美国高级企业家代表团时,有人问:“中国共产党一直教育人民要大公无私,为人民服务。现在经济改革,你们教育人民要致富,出现了少数贪污腐化和滥用权力的现象,你们准备采取什么办法解决这些问题?”又问:“这些现象是否反映了一个潜在的、很难解决的矛盾,即市场经济和社会主义制度之间的矛盾?”

材料五中国经过30多年的改革开放和经济增长以后,保持和谐、保持均衡是中国快速增长和发展的社会现在所面临的一个非常严峻的挑战。

(1)材料一强调的是中国古代农业经济的什么特征?

(2)列举“葡萄牙人环航非洲,由海路直接抵达印度”的具体事例(时间、人物、航线)

(3)有人说,“哥伦布的伟大发现”给美洲人民带来了灾难,它不能反映人类经济的理性和理想,更谈不上“伟大历史意义”。你同意这个观点吗?请结合所学知识加以说明。

(4)试结合第一、二次工业革命的相关知识概括说明现代工业经济的基本要素。

(5)请你结合所学知识设计一段对话回答材料四中的两个提问。

(6)试结合罗斯福新政的内容说明我们应该怎样建设和谐社会。

7 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一 古代长江流域水患发展趋势越来越严重。唐代长江水灾平均18年一次,宋代平均5、6年一次,明清平均4年一次。长江流域水灾的形成受自然环境与人类活动诸多因素的影响。早在清代有识之士指出,长江流域水患是“因上游川陕滇黔等省开垦太多,无业游民到处伐山砍木,种植杂粮,一遇暴雨,土石随流而下,以致停淤接涨”。从长江流域洪灾规律来看,很大程度上与长江沿线经济日益发达,经济开发程度加强有密切的关系。

水灾是突发型灾害,来势猛,为害烈,常造成“坏民舍,溺居民,坏桥栈,伤禾稼,饿殍载道,流亡数万人”,对人民生活和生产带来极大危害。

——蓝勇编著《中国历史地理学》

材料二 从世界范围内来看,英国是一个非常典型的“先污染,后治理”的国家。随着工业革命的展开,企业生产和利润的最大化原则成为支配着企业的法则,“人类是大自然的主宰,我们可以无限制地向大自然索取资源”观念十分盛行,19世纪中后期,英国自然环境和城市环境日益恶化。严峻的环境污染问题和疾病的流行引起了社会的强烈反应,环境治理、贫民窟改造和生活条件的改善一并成为了国家的重要任务,并且得到了逐步的解决。英国议会也开始进行了大规模的环境调查,并在了解和掌握了大量材料与数据的基础上,通过了多部法律,试图从立法上来寻求解决途径。议会对环境治理的立法行动也促使了政府观念的转变,迫使政府必须要遵循法律,实施治理。政府从指导思想上也就由原来被动的自由放任转变为在法律的前提下进行积极主动地干预,并建立起统一的管理机构和监督机制。如1831年成立了中央卫生委员会。

——摘自《现代英国经济史》

(1)与唐宋时期相比,材料一中明清长江流域水患呈现什么趋势?依据材料并结合所学知识分析这一趋势形成的原因和危害?

(2)根据材料二并结合所学知识,指出造成19世纪中后期英国环境日益恶化的因素有哪些?概括英国治理环境污染措施的特点?

材料一 春秋战国时期,铁制农具已在相当大范围内得到使用和推广,铁器作为一种新的生产力因素,为促进社会生产创造了条件。同时又普遍使用了牛耕。随着生产力的发展,小土地私有制逐步确立,一家一户的个体小农生产应运而生。

——摘编自朱绍侯《中国古代史》

材料二 第一次工业革命使工厂制度代替了过去的工场手工业。第二次工业革命后,一些新兴的工业部门,如电力工业、汽车工业等,由于生产技术和产品结构的复杂,因此企业的规模日益扩大,以适应生产力发展的要求,作为超大规模企业的垄断组织出现。

——摘编自吴于廑齐世荣《世界史·近代史编》

材料三 1953年中共中央正式提出过渡时期的总路线,包括社会主义工业化建设和社会主义改造两方面内容,简而言之,就是“一化三改”的内容。它体现了发展生产力与变革生产关系的有机统一。1956年国民收入中公有制经济占92.9%,这表明社会主义公有制成为主要的所有制形式,社会主义基本制度在中国建立起来了。

——摘编自郭大钧《中国当代史》

(1)根据材料一说明春秋战国时期生产力发展的主要表现及影响。(2)根据材料二并结合所学知识,指出第二次工业革命的主要成就,说明两次工业革命使生产的组织形式发生的变化。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出“三改”是哪三个方面的改造。概括“三改”的历史意义。