材料一 源于古印度的棉花在公元前2-1世纪进入今中国疆域,但一开始还是停留在西北与西南两个方位。在很长时期内,棉花这个物种并没有进入内地,到了隋、唐,棉布虽然还依赖外部输入,但已为更多的人所知,成为很多诗文的歌咏对象。宋元时期棉花已在内地安家落户,甚至还能够总结植棉的经验。国家层面也开始设立有司征收棉花以充赋税。明初,国家更是立法要求广泛植棉。棉花替代麻布等成为民众的主要衣料,是我国农业发展史和人民生活史上的一大变革。

——摘编自李麦广《棉花传入与中国人口增长》

材料二 明清两代,中国每年生产约6亿四棉布,商品值近1亿两白银,其中超过半数是作为商品生产和销售的,总产量是英国工业革命早期的6倍。在近代相当长的历史中,中国棉布一直是国际市场上的重要商品,极受英国商人和美国商人的欢迎。东印度公司最初从南京附近采购的“紫花布”只有2万匹,很快就增加到20万。这些精美结实的“中国土布”被出口到日本、东南亚、欧洲和美洲等地。这些棉布绝大部分是由一家一户的农村家庭完成的,如此庞大的交易量也是乡村对乡村的交易,并没有推动工业化和城市化的发展。

——摘编自晓婷《棉花的历史》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析棉花作物在古代中国影响力逐步扩大的原因,并说明棉花的引入对中国是“大变革”的理由。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析明清时期中国土布生产的特点,并从唯物史观的角度对中国土布生产没有向工业化方向发展的原因进行说明。

材料一 春秋战国——秦汉时期农业发展情况

| 朝代 | 春秋战国 | 秦汉 |

| 公元年代 | 前770—前221 | 前221—220 |

| 耕地面积/万hm2 | 1533.3 | 3813.3 |

| 粮食单产(kg/hm2) | 712.5 | 825 |

| 粮食总产/亿kg | 102.7 | 295.7 |

| 口粮总量/亿kg | 111.4 | 208.8 |

| 粮食需求/亿kg | 123.7 | 232.0 |

| 人口/万人 | 3200 | 6000 |

| 人均占粮/kg | 320.5 | 492.9 |

——摘编自吴宾《中国古代粮食安全问题研究》

材料二 “在粮食安全这个问题上不能有丝毫麻痹大意,不能认为进入工业化,吃饭问题就可有可无,也不要指望依靠国际市场来解决”。始终绷紧粮食安全这根弦,始终坚持以我为主、立足国内、确保产能,科技支撑。解决吃饭问题,根本出路在科技。种源安全关系到国家安全,必须下决心把我国种业搞上去,实现种业科技自立自强、种源自主可控。要发挥我国制度优势,让农民能获利、多得利,保护和调动农民种粮积极性;……多措并举、凝聚合力、久久为功,才能牢牢掌握粮食安全主动权。

——改编自李浩燃《粮食安全是“国之大者”》

(1)根据材料一,概括春秋战国到秦汉农业发展的趋势,并结合所学,分析其原因。

(2)根据材料二,结合所学,从政策支持和农业技术角度,概括现代中国应对粮食安全的举措。

| A.是研究汉代农业的一手史料 | B.体现了江南农业生产的落后 |

| C.反映了田庄渔业的发展状况 | D.说明汉代民众生活异常艰辛 |

| A.传统经济模式难以撼动 | B.儒家思想仍占主导地位 |

| C.科举制度禁锢人们思想 | D.西方思想受到士人排斥 |

材料

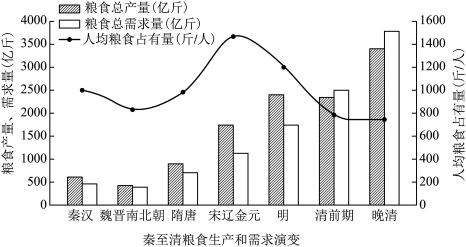

注:按传统社会人均年需求原粮696市斤计算

——改编自李小云等《中国人地关系的历史演变过程及影响机制》

(1)根据材料并结合所学知识,指出中国古代粮食供需关系演变的趋势,并分析其影响因素。

(2)根据材料并结合所学知识,任选图中某一时段,围绕“粮食生产与社会生活”展开论述。(要求:史论结合,论证充分,表述清晰。)

| A.自给自足:生活富足,“不假外求” |

| B.精耕细作:以人力补地力,提高产量 |

| C.男耕女织:男子耕作,女子纺织 |

| D.靠天吃饭:依时节而作,旱涝保收 |

| A.农业生产活动的繁忙场景 | B.当时的社会现实与理想追求 |

| C.唐代实行开明的民族政策 | D.佛学动摇了儒学的正统地位 |

| A.均田制得到进一步发展 | B.小农经济受到保护 |

| C.小农户土地所有制确立 | D.人地矛盾日益突出 |

材料一 (文帝)诏曰:“农,天下之大本也,民所恃以生也。而民或不务本而事末,故生不遂。”

——《汉书·文帝纪》

材料二 舍本逐末,贤者所非。日富岁贫,饥寒之渐,故商贾之事,阙(缺)而不录。

——贾思勰《齐民要术·序》

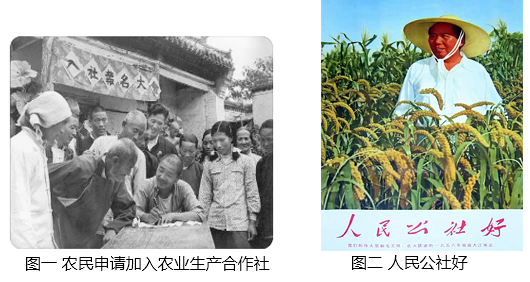

材料三

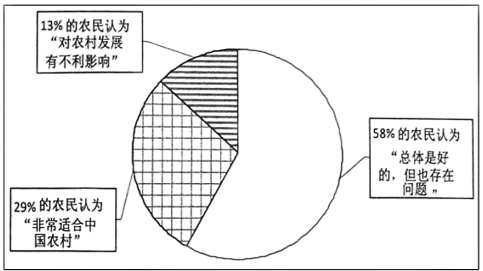

材料四 家庭联产承包责任制是中国农业政策的创举。中国三农问题研究中心在2008年所作的《农民眼中的农村改革三十年一基于安徽省16市农村千人问卷调查》中,农民对家庭联产承包责任制的认识有以下三种观点:

请回答:

(1)材料一中的“本”指的是什么?“末”指的是什么?材料一、二共同反映了中国古代对“本”“末”持何态度?其目的是什么?

(2)材料三中图片一反映的是中国的哪一历史事件?有何意义?图二反映了中国农村进行的哪一历史事件?同时期还有一场什么运动?对我国经济有何影响?

(3)材料四中农民对家庭联产承包责任制的认识有三种观点,你赞同哪一种?请说明理由。

随时代变迁,我国经济发生了巨大变化。

材料一 农业谚语和诗歌反映了中国劳动人民对生产经验的总结诗歌:昼出耘田夜绩麻,村庄儿女各当家。(《夏日田园杂兴》)

谚语:三分种来七分管,十分收成才保险

材料二 有学者提出,大体而言,从春秋战国时期到隋唐时期几乎是纯粹的自然经济;自宋元时期,一种新型经济的发展实际上已经在自然经济的“死水”中泛起了“微澜”;到了明清时期,在我国江南地区又出现了一种与自然经济完全不同的新经济的萌芽。

材料三 茶叶在19世纪30年代每年出口5000万磅,1844年增至7000万磅,1851年达9900万磅,几乎增加了一倍。丝的出口,在鸦片战争前一般每年只有几千包,最多不过10010包,1847年增至22000多包。由于丝、茶的大量出口,一些地区的农民纷纷放弃粮食生产转而种桑植茶。

材料四 1978年11月,安徽凤阳县小岗村18位农民签下“生死状”,实行包产到户,揭开了农村改革的序幕。1982年1月,中共中央批转《全国农村工作会议纪要》,肯定家庭联产承包责任制是社会主义集体经济的生产责任制。

——宁可主编《中国经济发展史》

(1)根据材料一和所学知识,指出中国古代农业经济有哪些特点。

(2)根据材料二和所学知识,指出宋元时期“新型经济”泛起“微澜”的表现,以及明清出现了“新经济萌芽”的依据。

(3)材料三反映近代中国农业发生了怎样的变化?

(4)根据材料四并结合所学知识,指出农村经济体制改革的背景和成效。