材料一 14 世纪初,尼德兰安特卫普的集市逐渐发展起来。安特卫普集市一年举行两次,每次开放两周。安特卫普的市政当局拥有管理集市的权利,制定了针对钱币兑换和商业信用的制度,不强迫外来商人必须出售所有带来的商品等。14 世纪20-30年代,安特卫普地区的集市吸引了整个尼德兰的商人和手工业者、英格兰羊毛商、布匹零售商,一些意大利商人、南德意志商人还带来了大量布匹、酒、胡椒、玻璃器皿、金属制品等。到了15世纪末,安特卫普集市开始向综合性的交易所转变。

——摘编自宁凡《15-16世纪欧洲集市的转变——以尼德兰集市为例》

材料二 明初以来集市日渐发展和繁荣,如盛产线罗纱绸的盛泽镇,“富商大贾数千里辇万金而来,摩肩连决”;以产包头绢而闻名的双林镇,“各直省客商云集贸贩,里人贾鬻他方,四时往来不绝”。在这些市镇上,作坊主们为适应日益发展的市场需要,不断扩大其生产规模,并雇佣了较多的工匠。这些市镇附近的农村越来越多地从事商品作物的经营。如有的种桑、蔗、红花,棉;有的种蔬菜、水果、烟草等,但作坊主们“得不到官方的鼓励”,作为农业经济补充的商品化,往往被限制在维持小农经益的再生产限度内。随着人口的增长,“政府也变得更加集权,以试图控制迅速增加的民众”。这一切都导致了市场力量的发育与运作过程完全被扭曲。

——摘编自韩大成《明代的集市》等

(1)据材料一,归纳安特卫普集市的特点。

(2)据材料二,概括明代集市发展和繁荣的积极作用。

(3)据综合上述材料,结合所学知识,从唯物史观角度分析两地集市转型一成一败的不同原因。

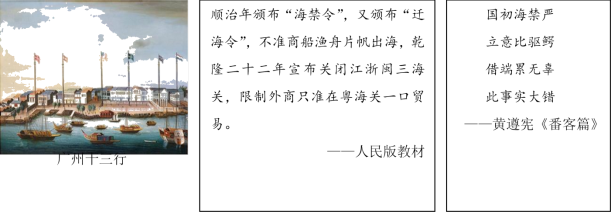

材料一 古代中国,人们通过海陆通道进行外贸活动。唐宋至元,海上贸易日渐兴盛,形成了一批重要的外贸城市。明清时期,借助国内经济、市场,外贸进一步发展.郑和下西洋把贸易区域扩大到波斯湾、红海及东非沿岸,但这种官方贸易逐渐式微,同时,东南沿海地区的普通民众“一叶之舟,率得厚利",甚至形成了王直等实力强大的民间贸易集团;广州在全国贸易中的地位更加突出,澳门等城市也成为重要的外贸口岸。菲律宾的马尼拉等地形成了新的贸易中转站。中国主要出口纺织品、瓷器、茶等,换回各地特产和大量白银。18世纪以后,中国海外贸易最终衰败.

——摘编自杨瀚球《十五至十七世纪中西航海贸易势力的兴衰》等

材料二 15世纪末16世纪初,在欧洲贸易网中,意大利威尼斯等城市的地住不断下降,而里斯本、阿姆斯特丹、伦敦等地则先后成为国际贸易的中心。随之,世界逐渐形成一个直接联系、西欧资本主义主导的统一市场。荷、英、法等逐渐形成近代国家,政府重视商业和外贸,支持、参与民间建立一批新型股份公司,国家给予公司种种特权,支持其垄断贸易、进行殖民掠夺,其中包括臭名昭著的“三角贸易”。

——摘编自李壮《15世纪以来欧洲列国与中国经济政策分野研究》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清时期外贸变化的表现及原因。

(2)根据材料并结合所学知识,指出16世纪前后西欧外贸发展与中国的主要不同之处,并分析其外贸发展的影响。

(3)根据材料并结合所学知识,分析我国应如何促进外贸的健康发展。

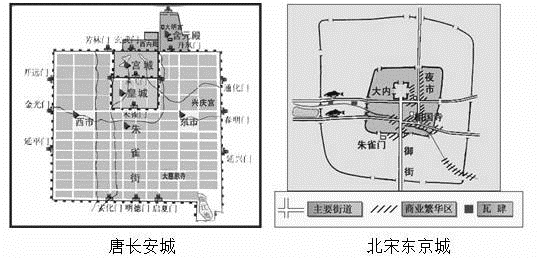

材料一 长安是当时世界上唯一拥有百万人口的超大城市,内部的格局整齐严密,内城将禁宫大内、政府机构和居民区分开,居民区依直线划分为东西南北整齐排列的108个坊,有专门的里长在早晚负责启闭坊门。长安的东西两市,几乎汇集了当时所有可能想到的物品,除了征收税赋和管理市场之外,政府不对商业活动进行更多的干涉……大食、天竺、大秦的商人和僧人,东南亚商人,新罗、日本的留学生、学问僧,甚至还有非洲人往来于长安。

——李夏恩《忆昔开元全盛时》

材料二 邓小平指出:“中国长期处于停滞和落后状态的一个重要原因是闭关自守。”他说:“如果从明朝中叶算起,到鸦片战争,有三百多年的闭关自守,如果从康熙算起,也有近二百年。长期闭关自守,把中国搞得贫穷落后,愚昧无知。”新中国成立后的一段时间,我们也实行过对外开放,不过那时只能是对前苏联、东欧开放。以后关起门来,成就也有一些,总的说没有多大发展。……在某种程度上我们也还是闭关自守。”“经验证明,关起门来搞建设是不能成功的,中国的发展离不开世界。”

——胡伟国《论邓小平对毛泽东对外开放思想的发展与创新》

(1)据材料一结合所学知识,概括唐朝都城长安商品经济繁荣发展的特点。

(2)据材料二结合所学知识,阐明清朝“闭关自守”的表现。

(3)据上述材料,分析说明“关起门来搞建设是不能成功的”。

材料一 商业在西周时是受到重视的。《周书》说:‘“农不出则乏其食,工不出则乏其事,商不出则三宝绝。肯定农工商都是社会所必需。周文王时遇到大荒灾,曾运用商业政策来解决困难。给各地商人运进的食品在运输、住所、货币及其他需用品方面予以种种便利。又为繁荣都市,给予乡村商人移居城市者以居住上的便利。殷、周时代已有自由商业的萌芽,如《酒诰》中说:“肇(敏)牵牛车选服(事)贾,用孝养厥(其)父母。”《国语.郑语)载周宣王时有制造“厭弧箕服’而自行出卖的夫妻二人。毫无疑问西周时已有原始货币,货币的出现是商业发展的表现。

——宋长旭、张景智《先秦时期商业思想简述》

材料二 民舍本而事末则不令,不令则不可以守,不可以战。民舍本而事末则其产约,其产约则轻迁徙,轻迁徙则国家有患,皆有远志,无有居心……民舍本而事末则好智,好智则多诈,多诈则巧法令,以是为非,以非为是。“民之内事,莫苦于农,农之用力最苦而赢利少,不如商贾技巧之人”“商贾之士佚且利”,故欲使人民安心于农,须对商贾加以限制。

——《吕氏春秋.上农》

材料三 楚汉战争时,“楚汉相距(对峙于)荥阳也,民不得耕种,米石至万”(一石米值万钱)(《史记·货殖列传》),“关中大饥,米斛万钱”(斛:计量单位,与石相似)。汉兴,接秦之弊,诸侯并起,民失作业而大饥馑。凡米石五千钱。到汉文帝时,谷价至“石数十钱”(桓谭《新论》),甚至有每石“粟至十余钱,鸣鸡吠狗,烟火万里,可谓和乐者乎!”的记载(《史记·律书》)。到汉武帝时,“太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,至腐败不可食。”

——《史记·平准书》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出商业在西周得到发展原因和表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括抑商思想产生的原因及抑商的手段。

(3)说明材料三粮食价格的变化。结合所学知识分析粮价变化的原因。

材料一 明清时期,随着经济中心的进一步南移,江南已成为中国社会经济、文化最发达的地区,其中的重要表现是江南市镇的普遍兴起。在经济中心的转移过程中,中国的经济社会也开始了依次向商品经济和市场经济的转型。“中国近世社会始于16世纪。”

——摘编自安涛《从中心到边缘:明清以来朱泾镇经济社会转型》

材料二 中国的资本主义近代工业大多分布在城市,尤其是沿海、沿江一带的城市。广大的内地与之相比则远远落后。从1895年至1913年的统计资料看,这18年所建立的549家厂矿企业中,沿海城市占61.35%,内地仅占38.65%,至于西南、西北边疆地区则几乎没有新式企业。

——摘编自陈曼娜、陈伯超《论近代中国社会结构的转型》

材料三 1992年,党的十四大报告确立了建立社会主义市场经济体制的改革目标,提出了大力发展非公有制经济包括个体经济.私营经济、外资经济,多种经济成分长期共同发展;1997年,党的十五大报告将非公有制经济作为我国社会主义市场经济的重要组成部分。这成为城镇个体经济.私营经济等非正规经济迅速发展的“加速器”。

——摘编自胡鞍钢、马伟《现代中国经济社会转型》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明“中国近世社会始于16世纪”的依据。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国近代社会经济转型的特点及其主要成因。

(3)根据材料三并结合所学知识,简析现代中国社会经济转变的表现及影响社会经济转型的因素。

材料一 宋代沿袭了晚唐以来的土地政策,对合法的私人土地买卖不加干预,土地买卖愈益盛行,“贫富无定势,田宅无定主”,地主阶级的升降沉浮波动频繁。租佃制历五代而到北宋跃居主导地位,无地少地的农民承担地主土地的耕作,要按照契约的规定,保证缴纳所规定的地租,否则官府便要干预。佃农不仅拥有迁移的自由,还可以受他人的雇佣而非地主的私属。各种分成制的产品地租代替了劳役,佃农有了更多的时间和主动性去安排生产,从而使生产得到发展。

——摘编自漆侠《宋代经济史》

材料二 宋朝在高度发达的农业经济基础上,已经生长出诸多工商业文明因子。随着商业发展,宋代商人的地位上升,朝廷允许商贾中的“奇才异行”者应举。商人凭借强大的经济势力交游权贵、为婚姻铺路,“不顾门户,直求资财”成为较普遍的社会现象。宋代时常发生榜下择婿,富商及高官争相择新科进士为婿,新科进士也愿意成为商人女婿。

——摘编自张其凡主编《中国大通史》(宋)

完成下列要求:

(1)据材料一,归纳宋代国家对社会控制相对松弛的表现,并简析其社会影响。

(2)据材料二并结合所学知识,指出宋代商业发展的主要原因,概述宋代社会观念的变动。

材料一:春秋时期,铁制生产工具逐步应用于农业生产。铁制农具的使用,使一家一户为一个生产单位的个体经营方式成为可能,商周时代农业的集体经营逐渐被个体经营取代,这就为小土地私有制的出现提供了条件。伴随井田制的瓦解和土地私有制的产生,一部分奴隶和平民接受国家的授田并获得了对自耕份地的私有权,成为最早的自耕农。某些新兴地主招徕逃亡奴隶和破产平民耕种,从中收取地租。这些逃亡奴隶和破产平民成为最早的租佃农。商鞅变法,废井田,开阡陌,土地可以买卖,确立了封建土地私有制,封建国家土地国有制成分逐渐减少。

——摘自齐涛主编《中国古代经济史》

材料二:

唐朝长安为西京,洛阳为东京(都)。到北宋时期则以洛阳为西京,以都城汴梁为东京。宋周邦彦在《汴都赋》中说:“舳舻相街,千里不绝,越舲吴艚,官艘贾舶,闵讴楚语,风帆雨辑,联翩方栽,钰鼓镗铃。”孟元老在《东京梦华录》序中说东京商业:“万国成通,集四海之珍奇,皆归市易。”《资治通鉴长编》记载北宋东京人口“比汉、唐京邑民庶,十倍其人矣”,是当时世界人口最多的城市之一。

——摘自2016年《普通高中历史课程标准·教学设计示例》

材料三:相对应于16-18世纪的欧洲商业革命,一些学者认为16-18世纪的中国也发生了一场商业革命。其主要表现为全国五大经济区域的形成以及以十大商帮为贸易主体的大宗商品远距离贸易的发展。而我们如果从全球经济发展的角度上来看,这一时期也恰恰是欧洲人因美洲白银的获得和日本人因本国银矿的开采对中国产品需求急剧增加的时期。海外白银的大量流入促进了明清社会的白银货币化,明万历年间的“一条鞭法”和清雍正年间的“摊丁入亩”,就是白银货币化的具体体现。凭借着白银,中国的国内市场与国际市场被紧密地联系了起来。但其发展同样受到强大的阻碍,最终难以成长为一支独立的力量。

——张丽《第一次经济全球化与中国》

(1)根据材料一,概括先秦时期中国农业经营方式的变化及其变化原因。

(2)根据材料二和所学知识,指出唐朝长安和北宋东京在城市发展上的主要不同,从时空发展的角度指出北宋东京城市发展的趋势。

(3)根据材料三并结合所学知识,概述明清商业革命的表现及对中国社会的影响。

材料一 汉代开辟了陆上丝绸之路和海上丝绸之路。《汉书·地理志》记载,汉代商人的海上贸易已包括了全部南海诸国和整个印度洋区域,并远伸到西亚乃至欧洲。东晋南朝时期,北方战乱,南方政权对海外诸国的贸易呈逐渐上升趋势,“航海岁至,逾于前代矣”。隋唐时期全国统一,陆路丝绸商路除沿袭汉魏时的南路、北路外又增加新路,并出现了登、扬、明卜广、泉等著名港口,唐朝在广州首次设市舶使管理海外贸易,广州“江中有婆罗门、波斯、昆仑(泛指东南亚)等舶,不计其数,并载香药、珍宝,积载如山”。两宋时期,北方少数民族政权强大,宋政府对海上贸易采取支持、鼓励的态度,广州、明州、泉州是重要海港,政府设“市舶司”、“市舶务”专管进出港手续,严禁走私贸易,与宋朝有海上贸易往来关系的国家多达60个以上,如北非的勿斯里,有效弥补了财政的不足,刺激了国内商业和商品生产的发展。

——齐涛《中国古代经济史》

(1)根据材料一归纳中国古代对外贸易的特点。

材料二

(2)根据材料一、二并结合所学知识比较宋代、清朝对外贸易的不同之处。

材料一 江南市镇起源于宋,发达于明清,但直到1909年还并非正式的行政建置。镇是乡村市场的最高一层,市镇通常有米店、布店、百货店、竹木店、面食点心店、酒酱店、水果茶叶店、烟纸杂货店、豆腐店、水鲜行、肉铺、药店、茶馆以及各类摊贩,还有榨油坊、铁匠铺和浴堂、成衣铺等。明中叶起,丝、棉市场大开,收益较粮食生产更高,于是家家栽桑养蚕缫丝,户户植棉纺纱织布,机杼声日夜响彻乡间,甚至镇上、县城里的居民家庭也参与进来。一般市镇的寿命都很长,少数大镇如盛泽、乌镇依赖丝、棉等跨地区贸易而发达。政府的军事派出所、税务分所也设置于镇,大的繁荣市镇甚至派出通判、县丞坐镇。

——摘编自黄晓峰《王家范谈明清江南的“市镇化”》

材料二 15世纪前伦敦工商业并重,17世纪贸易约占全国贸易量80%的纽卡斯尔有一半的生活用煤运到伦敦,1580年至1640年,自东北三郡运往伦敦的谷物增长了14倍。17世纪中期伦敦商人普利面向全国各地商人批发呢绒。16、17世纪,伦敦出口呢绒至少占全国70%,出口谷物量也居第一位。伦敦进口的商品有高级消费品和奢侈品、日常生活用品、工业所需原材料等。1700年,伦敦约占全国总进口的80%,这些货物从伦敦再送发到各地,有不少商品是从伦敦进口后经过加工再度出口。海外贸易商人以伦敦为基地,积累的财富也安置于此。伦敦还有面向全国市场的丝织业、钟表业和金银首饰业,以及造船、兵器制造和玻璃制造等大工业生产。

——摘编自刘景华《十六、十七世纪英国城市经济职能的变化及其意义》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出明清江南市镇发展的原因与特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括伦敦在16、17世纪发生的变化,并分析其影响。

材料一 《宋朝事实》载:“四川山路峻险,铁钱脚重,难于赍挈”,“当时设法者措置得宜,常预桩留本钱百万贯,以权三百万贯交子(纸币),公私物一,流通无阻,故蜀人便之。”元末为了支付镇压农民军的军费,新的钞票大量印行,不到两年,原先规定可以兑换1000文铜钱的至正印造元宝交钞,便只能兑十几文了。元末人陶宗仪的《南村辍耕录》中收有散曲《醉太平》小今:“堂堂大元,奸佞专权。开河(黄河)变钞(钞票贬位)祸根源,惹红巾(起义军)万千……”

(1)结合材料一和所学知识,说明宋朝交子流通的背景。并比较宋元时期纸币流通的作用有何不同。

材料 二三十年代初,中国白银被西方列强大量抢购,经济形势日益恶化。同期,日本企图形成日满华经济区,以推进华北的分离。为此国民政府于1935年11月颁布《法币政策实施法》及《兑换法币办法》,设立专门委员会,办理法币发行等事宜。倪定一切款项概以法币为限,禁止白银流通。……法币的发行一举结束了千百年来货币发行与流通的混乱状态,实现了中国币制的统一。相对于旧的货币体系和制度,能更深、更广、更多层面的发挥对经济的调节作用——这也是现代经济的特征之一。并形成民族国家经济共同体,在金融方面完成了对日作战的准备,为“增强抗战能力之最大因素。”

在抗日战争和解放战争期间,国民党政府采取通货膨胀政策,法币急剧贬位。1937年抗战前夕,法币发行总额不过14亿余元,到日本投降前夕,法币发行额已达5千亿元。到1947年4月,发行额又增至16万亿元以上。1948年,法币发行额竟达660万亿元以上,等于抗日战争前的47万倍,物价上涨了3492万倍,法币彻底崩溃。

——摘编自《中国货币银元》《民国中央银行货币史法币》

(2)依据材料二和所学知识,概括国民政府进行币制改革的原因和主要措施,分析国民政府法币政策变化的影响。

材料三 每次金融危机必然导致国际货币体系的深刻变革,1930年代大箫条催生布雷顿森林体系,1970年代的汇率动荡和通货膨胀为欧元诞生铺平道路。

——向松柞《国际货币体系改革:思想和战略》

(3)结合所学知识,概括布雷顿森林体系形成和崩溃的原因。