材料一 戮力本业,耕织致粟帛多者复其身。事末利及怠而贫者,举以为收孥。

——《史记·商君列传》

材料二 凡士工商贾,皆赖食于农,以故农为天下之本务,而工贾皆其末也。市肆之中多一工作之人,即田亩之中少一耕稼之人。

——《大清会典事例》

材料三 1757年,清政府关闭厦门、宁波等港口,只留广州一地与外国进行贸易,并规定不许中国官吏与外商直接贸易,由十三行办理一切进出口贸易。

——冷鹏飞《中国古代社会商品经济形态研究》

请回答:

(1)材料一中的“本”“末”各指什么?当时的“耕”采用了怎样的先进技术?

(2)根据材料二、三,概括清政府奉行的经济政策。

(3)根据材料并结合所学知识,分析上述政策给中国社会造成的严重后果。

材料一

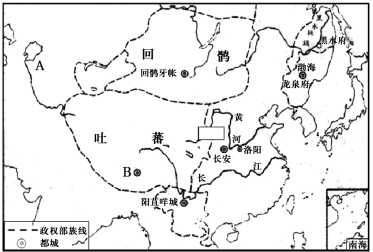

(1)图中的方框表示哪个中原政权?根据所学知识,概括该政权在处理边疆民族关系时采取的主要措施。指出这个时期民族关系发展的主要趋势及该发展趋势所产生的积极影响。

材料二 康熙二十三年平定台湾后,即开放海禁,翌年设立江(上海)、浙(宁波)、闽(漳州)、粤(广州)四海关。乾隆二十二年起清廷实行“独口通商”政策,将国内与西洋各国的贸易集中于粤海关一口。

——《中国经济通史•清代经济卷》

(2)材料二反映了清朝前期对外经济政策出现了怎样的变化?这对中国历史发展有何影响?

材料一 明朝中后期,原产美洲的玉米、红薯传入中国,提高了粮食产量,使许多原本用以种植粮食作物的耕地改种桑树、棉花等经济作物。在浙江湖州,每亩桑田出售桑叶可获利5两白银,比种植水稻要高出一到两倍。当地部分养蚕人自己不种桑树,依靠购买桑叶养蚕。嘉定县因种植棉花,“不产米,仰食四方”。当时商业很发达,商人拥有雄厚的资本。例如,徽州商人“藏镪(白银)有至百万者”,而资本二三十万两白银的,只能算是中等规模的商人。

材料二 明朝嘉靖、万历年间,民间海外贸易兴起,中国海商的足迹几乎遍布东南亚各国。他们用瓷器、丝织品换取南洋的香料、药材和珠宝。欧洲的葡萄牙人、西班牙人到来后,则用白银换取中国的生丝和瓷器。隆庆元年(1567年),明朝政府开放海禁,在漳州府的月港设督饷馆,私人海上贸易取得某种程度的合法地位。在明朝的海外贸易中,中国始终处于出超地位,葡萄牙人和西班牙人不得不用大量白银来支付贸易逆差。海外白银的流入,增加了国内白银的总量,扩大了白银的流通范围。货币开始以白银为主。

——以上材料摘编自卜宪群《简明中国历史读本》

请回答:

(1)据材料一、二并结合所学知识,概括明朝中后期商品经济发展的表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明明朝海外白银流入中国的主要背景。

材料一 从古至今,谈到“重农抑商”总是将农业和商业对立起来。但从整体上来说,中国大部分时间是重农不抑商,农业固然受到重视,但商业也并没有受到抑制,私人工商业一直有充分发展的空间。

材料二 “城市”是由“城”与“市”这两个事物、两个功能要素结合为一的产物。《说文》中载:“城,以盛民地。”“市,买卖之所也。”中国农业时代的城市以政治行政管理功能为主,“城”的分量不仅大于“市”的分量,而且“市”的部分明显从属于“城”的部分。这些传统城市都是以绝对权力为基础,通过强制性贡赋等形式来维持城市运行。

——摘编自唐茂华《东西方城市化进程差异性比较及借鉴》

材料三 在文艺复兴时期的大部分时间里,中国其本身就是一个世界,一个尽可能不与外界往来的世界。然而,尽管除知识名流外,其他中国人对外部世界不感兴趣,而到中国传教则成为耶稣会士的荣耀。……作为一个有名无实的闭关锁国的国家,有着甚至更为封闭的儒家思想的明代中国,正在丧失它的自主性,开始依附于一个非它所创造的世界体系。

——摘编自【美】阿谢德《中国在世界历史之中》

(1)请列举两宋及明清时期虽然受“重农抑商”政策的影响,但这一时期的私人工商业仍“一直有充分发展的空间”的表现。

(2)根据材料二,概括中国传统城市中“城”与“市”的关系。请以唐朝以后的史实说明农业时代的“城”与“市”关系的演变。

(3)据材料三并结合所学知识,请你从经济、思想文化方面指出明清时期“闭关锁国”政策的表现。并从当时世界发展潮流的角度,评述明朝的“闭关锁国”政策。

材料一“徐州古丰县,有村曰朱陈。去县百余里,桑麻青氛氲。机梭声札札,牛驴走纭纭。女汲涧中水,男采山上薪。县远官事少,山深人俗淳。有财不行商,有丁不入军。家家守村业,头白不出门。······”

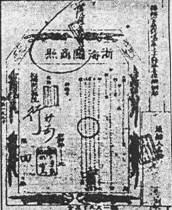

材料二 乾隆二十五年发给中国商人的海外渡航证明书:

材料三 乾隆二十二年(1757年),清政府规定广州是允许外商来华贸易的唯一口岸,而且即使在广州也百般限制中国人与外商接触。政府特许的“十三行”不仅垄断了与外商的经济往来,还代政府出面办理交涉事宜。

请回答:

(1)材料一反映的是怎样的生产方式?它有什么特点?

(2)材料二、三反映了清朝政府怎样的对外政策?概括其含义。

(3)这种对外政策和材料一中的生产方式有何联系?