材料一 1685年,清廷始开海禁。次年,仿明末“牙行”(向政府申请外贸特许经营权的贸易组织),开设“洋货行”,与洋商进行贸易。此后洋货行数目不断变化,但在广州俗称“十三行”。十三行的行商须为洋商提供住所,交易完成后,洋商限期离境。1757年,清廷将广州定为唯一的外贸商埠。“豪商大贾,各以其土所宜(当地特产)相贸,得利不赀,故曰金山珠海、天子南库”。

材料二 1759年,清廷颁布《防范外夷规条》,规定洋商到广州后,应在指定寓所居住,由行商管束稽查。“凡非开洋行之家,概不许寓歇。其买卖货物,必令行商经手方许交易。”清廷还规定,外国商船到广州后,“进口货物应纳税银,督令受货洋行商人,于夷船回帆时输纳(纳税)。至外洋夷船出口货物应纳税银,洋行保商为夷商代置货物时,随货扣清,先行完纳。”《南京条约》签订后,十三行逐渐衰落。

阅读材料,结合所学,评析十三行的兴衰。

材料一 当代学术界认为宋朝是一个大变革的时代,有信息革命、金融革命、商业革命……

材料二 据资料统计:在明朝至清前期 200余年间,世界白银产量的一半流入中国,拥有一流城市和最为密集、完善的市场网络体系的中国,成为当时世界经济和贸易的中心区域。然而当时它却没有形成强大的日后能扫荡旧经济基础的革命性变化。

(1)依据材料一并结合史实,指出宋代在“信息革命、金融革命、商业革命”方面的具体表现。

(2)依据材料二和所学知识,分析“没有形成强大的日后能扫荡旧经济基础的革命性变化”的原因是什么?

材料一 清康熙时解除海禁,在广东、福建、浙江、江苏设立四处海关,管理对外贸易。海关设置后即制定税则,不分进出口,往来贸易统一征税,包括正税和杂税,税率总计10%左右。乾隆时期对浙海关税率提高两倍,试图“寓禁于征”,但效果不显著,之后实行粤海关一口通商。

——摘编自韦庆远、叶显恩主编《清代全史》等

材料二 1843年,《五口通商章程及海关税则》规定,进出口货物按值百抽五交纳关税,根据这个税则,一些主要进口货物的税率较原来粤海关实征的税率大幅降低,出口税率一般也比过去降低。此后,列强利用协定关税权,一再压低中国进口税率,使其长期低于出口税率。

——摘编自许涤新、吴承明主编《中国资本主义发展史》等

根据材料一、二并结合所学知识,概括清代海关税率的变化。

万历二十一年(1601年),江苏巡抚曹时聘因苏州民变上疏皇帝,内中提到“吴民生齿最繁,家杼轴而户纂组。机户出资,机工出力,相依为命久矣”,“浮食奇民,朝不谋夕,得业则生,失业则死。臣所睹记,染坊罢而染工散者数千人,机房罢而织工散者又数千人,此皆自食其力之良民也。”

明清时期,在工商业发达地区和交通要冲,兴起了一大批以经济功能为主的中小工商业市镇,尤以江南地区为盛。这些市镇收纳周边个体民户产品,进行深加工,吸引外地客商,行销远方市场。

——《明神宗实录》卷三六一

请回答:

(1)上述材料反映了苏州哪些历史现象?“得业则生,失业则死”的这些人靠什么生活?

(2)我国明清时期在手工业和商业方面还出现了哪些新特点?

(3)明清时期对内、对外采取怎样的商业政策?实施这些政策的后果如何?

盛泽镇……去(吴江)县治东南六十里,居民以绸绫为业。明初以村名,嘉靖间始称为市。迄今民齿日繁,绸绫之聚百倍于昔,四方大贾辇金至者无虚日。每日中为市,舟楫塞港,街道肩摩,盖其繁阜喧盛,实为邑中诸镇冠……。

——沈云《盛湖杂录》

(1)结合材料,运用所学知识,概括明朝中后期商品经济发展的状况。

清代沿袭明制设置的钞关,略有增加。清代税关对船户缴税亦极为苛重,全国又缺乏统一税率,以致各关税吏巧立名目,动辄以商人违反规定为由,没收财货。…… “商贾望见关津,如赴汤蹈火之苦!”

——彭雨新主编《中国封建社会经济史》

明朝禁止民间出海贸易,清初海禁更严。清前期自康熙中期到乾隆中期开放四口通商,其后只许广州一口通商。

——高中教科书《经济成长历程》岳麓版

(乾隆时人说)近日富商巨贾,挟其重资,多买田地,或数十顷或数百顷。

——李文治编《中国近代农业史资料》

(2)结合材料和所学知识,分析明清时期制约商品经济发展的因素。

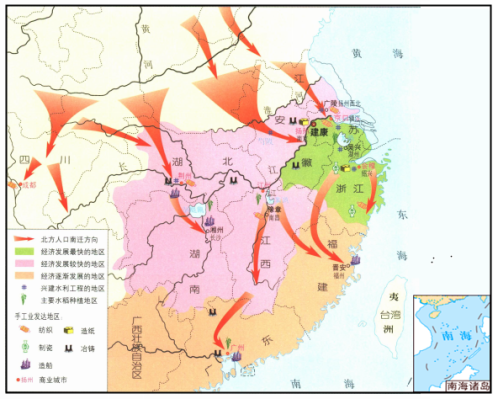

材料一 (江南)地广野丰,民勤本业,一岁或稔(rěn, 庄稼成熟),则数郡忘饥。……丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——(南朝)《宋书》

材料二

江南地区的开发(江南指长江中下游以南的地区)

(1)根据材料一和材料二,概括江南经济发展的成就。结合所学分析发展原因。

材料三

(2)依据上图,从布局、功能的角度比较唐宋都城的异同,并从城市发展的角度谈谈你的认识。

材料四 康熙二十三年平定台湾后,即开放海禁,翌年设立江(上海)、浙(宁波)、闽(漳州)、粤(广州)四海关。乾隆二十二年起清廷实行“独口通商”政策,将国内与西洋各国的贸易集中于粤海关一口。

——《中国经济通史•清代经济卷》

(3)材料三反映了清朝前期对外经济政策出现了怎样的变化?这对中国历史发展有何影响?

7 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一以海外之有余,补内地之不足,内地无足轻重之物,载之番境皆为珍品。是以沿海居民操作小巧技艺及女工针绣,皆于洋船行销,岁收入番岛银洋货物百十万入我中土。

——《中国古代经济史纲》

材料二南洋未禁之先,闽广家给户足,游手无赖亦为欲富所驱,尽入番岛,鲜有在家饥寒窃劫为非之患。……既禁之后,百货不通,民生自蹙。居者苦艺能之罔用,行者叹至远之无方,故有以四五千金所造之洋艘,系维朽蠹于断港荒岸之间……但能使沿海居民富者贫,贫者困,驱工商为游手,驱游手为盗贼耳。

——《论南洋事宜书》

(1)根据材料一、二,指出海外贸易对沿海居民乃至中国社会的有益之处。

(2)材料二体现出国家实行的是什么政策?你怎么评价这一政策?

材料一 明朝中后期,原产美洲的玉米、红薯传入中国,提高了粮食产量,使许多原本用以种植粮食作物的耕地改种桑树、棉花等经济作物。在浙江湖州,每亩桑田出售桑叶可获利5两白银,比种植水稻要高出一到两倍。当地部分养蚕人自己不种桑树,依靠购买桑叶养蚕。嘉定县因种植棉花,“不产米,仰食四方”。当时商业很发达,商人拥有雄厚的资本。例如,徽州商人“藏镪(白银)有至百万者”,而资本二三十万两白银的,只能算是中等规模的商人。

材料二 明朝嘉靖、万历年间,民间海外贸易兴起,中国海商的足迹几乎遍布东南亚各国。他们用瓷器、丝织品换取南洋的香料、药材和珠宝。欧洲的葡萄牙人、西班牙人到来后,则用白银换取中国的生丝和瓷器。隆庆元年(1567年),明朝政府开放海禁,在漳州府的月港设督饷馆,私人海上贸易取得某种程度的合法地位。在明朝的海外贸易中,中国始终处于出超地位,葡萄牙人和西班牙人不得不用大量白银来支付贸易逆差。海外白银的流入,增加了国内白银的总量,扩大了白银的流通范围。货币开始以白银为主。

——以上材料摘编自卜宪群《简明中国历史读本》

请回答:

(1)据材料一、二并结合所学知识,概括明朝中后期商品经济发展的表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明明朝海外白银流入中国的主要背景。

9 . )阅读材料,完成下列要求。

材料一广州贸易的主要特征,是朝廷授权“十三家”称为行的商号,作为唯一的对外贸易代理人。开办这些行的主人,即所谓的“行商”,向朝廷捐呈大笔钱财,以保证他们的垄断性特权;据说捐资的数额约为20万两,或5.5万英镑。据称在明代万历时期(1573-1619年),就有大约三十六个行商与十四个国家进行贸易。到明朝末年,行商的数目下降到了十三个,故有了“十三行”的名称,一直持续到清代。由于广州贸易是在外国私商和中国臣民之间展开,所以无需任何官方的外交关系,只要有非官方的生意往来即可。这样,洋商与中国官府之间不允许有任何的直接接触;洋商只能通过指定与他们做生意的中国特许商人,向总督、巡抚和“户部”转呈禀贴。

——摘编自徐中约《中国近代史:1600-2000》

材料二英国东印度公司创立于1600年,最初的正式全名是“伦敦商人在东印度贸易的公司”。它是由一群有创业心和有影响力的商人所组成。这些商人在1600年12月31日获得了英国皇家给予他们的对东印度的15年的贸易专利特许。……1609年,詹姆士一世向东印度公司发出了一张不设期限的特许状,特许状只会在公司连续三年没有盈利的情况下才会被取消。1670年,查理二世发布了五条法律,授予东印度公司自主占领地盘、铸造钱币、指挥要塞和军队、结盟和宣战、签订和平条约和在被占据区就民事和刑事诉讼进行审判的权力。东印度公司的敌人包括商业竞争者、敌对国家和国内的敌对势力,因此它需要更多的保护权利。1680年,公司建立了一支自己的武装力量。1858年,英国取消东印度公司。

(1)根据材料一并结合所学知识,指出“行商”产生的历史背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括“十三行”与英国东印度公司的特点并分析二者对中英两国社会发展所产生的不同影响。

材料一 明朝初年,曾与朱元璋争夺政权的张士诚、方国珍之余部,入海为盗,且“每诱岛倭入掠”。《皇明祖训》记朱元璋认为,日本、安南(今越南)、暹罗(今泰国)等 15国,“限山隔水,僻在一隅,得其地不足以供给,得其民不足以使令”,朝廷“禁频海民不得私出海”“禁海民私通海外诸国”。

——摘编自李金明《明代海外贸易史》

材料二 实行海禁,滨海人民被“断其生路”、“于是所在连结为乱,清髮以出”。嘉靖年间(1522——1566年),东南沿海一带出现颇有实力的海寇、海商集团,走私贸易兴盛,“海禁愈产,贼伙愈盛”。有识之士认识到“市通则寇转而为商,市禁则商转而为寇”。

——摘编自晁中辰《明代海禁与海外贸易》

请回答:

(1)材料一中实行的是什么政策?根据材料一,概括指出明初实行海禁政策的背景

(2)根据材料二,简析明中后期海禁政策调整的原因