| A.改变了当地居民的传统饮食 | B.扩大了物种交换传播的范围 |

| C.推动了人类移民浪潮的出现 | D.重新打造了人类命运共同体 |

材料一 两宋时期,水稻的种植在淮河、黄河流域推广,这里的人们也比较多地吃上了稻米。宋高宗时,北方人大量南迁,他们爱吃面食,麦价上涨,酿酒和马料也需要麦子,这些因素刺激了人们对麦的种植,于是南方多在水稻收割后种上麦子。此外,丘陵、山地还种上了北方传入的粟、豆等。北宋从印度洋半岛引进称作“西天绿豆”的优良绿豆品种,原产西域的西瓜在北方较多栽种,并传入南方。两宋时期,还培育出豆芽和韭黄。

——摘编自常建华《社会生活的历史学》

材料二 在全球化浪潮中,被改变的不仅仅是地理版图,更有人们的餐桌。美洲的烟草、东非的咖啡、中国的茶叶以及印度的糖。在此之前,都是极具地方特色的消费品,而在此之后,它们被送到世界各地。机器化生产和标准化的推行,使这些物品经过扩大再生产后重新出现在了它们的原产地,不同于原有的原料形态,它们统统被饰以知名商标和发达地区的文明气息,以一种更加迅猛的方式征服了它们原来的生产者,从立顿茶叶、箭牌糖果、美国烟草到后来的雀巢咖啡、星巴克咖啡……伴随着全球化的进展,从1800到2000年,这一征服全球消费者口味的争夺战几乎无往不利。

——摘编自唐建光《舶来的盛宴全球化如何重塑我们的口味》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括两宋时期物种交流的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出与两宋时期的物种交流相比近现代全球物种交流的不同之处,并加以评析。

材料

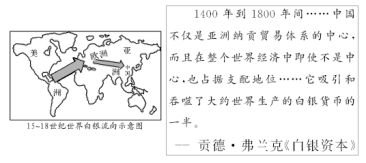

根据材料中的图文信息并结合所学知,评析材料中关于15~18世纪世界白银流向的观点。(要求:围绕材料中世界白银流向的观点展开评论;观点明确,史论结合)

4 . 金融学专家陈志武教授曾提出一个命题:“掠夺对西方的崛起贡献有多大?”他指出,当前中学和大学的历史教育中认为:“西方的兴起靠的是掠夺,然后才有金融的发达,科技进步,才有今天的现代化,即掠夺在先,发展在后。”然而陈志武坚决予以否定并论证两点:一是在16世纪西班牙从美洲掠夺金银之前,西欧商业银行的发达程度已非常高,足以解决跨国贸易支付问题。二是如果西方的兴起或崛起靠的是掠夺,为什么成吉思汗的蒙古掠夺没有留下任何东西?为什么最早征服美洲大陆并从拉美掠夺了大量金银的西班牙从17世纪就开始没落?为什么藏在地下的石油资源没有让当今的中东国家成为世界强国?如果掠夺在先,发展在后的观点成立的话,那显然忽视了欧洲文艺复兴时期在商业、金融、文化、科技及相关制度方面的发展,也没有认识到古希腊罗马留在西方的民主法治思想,这些发展给西欧以超前的制度和崛起的实力。

——《历史教学》2012.2

根据材料简要评述关于掠夺与西方崛起关系。(要求:围绕材料任选一种观点进行评述,要求观点明确,史论结合。观点任选一种即可。)

材料一: 1529年,广州重开世舶贸易,澳门成为中国朝廷允许外国商船湾泊的八大海港之一。16世纪中期以来形成了以澳门为中心的三条国际贸易航线(如下表)。

| 航线 | 航线上主要商业活动 | 备注 |

| 葡萄牙里斯本— 印度果阿—澳门 | 葡萄牙人将经过广州转运到澳门的中国货物运返欧洲, 如丝、绢、细工木器、漆器和陶器等,又由欧洲运来毛织品、 玻璃制品等。 | 以白银为最大宗,1585—1591年, 经果阿运到澳门的白银约90万两。 |

| 澳门—日本长崎 | 每年初夏,葡萄牙商人东渡日本,将生丝、绸缎等 中国货物运往长崎,然后待秋季返航澳门, 运回日本的白银、土特产等。 | 明政府鉴于“倭寇祸烈”,严禁中日通商。 |

| 澳门—菲律宾 马尼拉—墨西哥 | 澳门的葡萄牙商人以及华商,将生丝、绸缎等运到马尼拉, 再由西班牙商人将这些货物和少量菲律宾产品运到拉美, 将拉美白银运回欧洲,再运回澳门购买中国的丝货和其它货品。 | 中国与美洲贸易的最早航线,构成了以中国丝货 和世界各地的白银为大宗交易的国际海上丝绸 大循环——“丝银之路”。 |

——摘编自《话说澳门》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括“丝银之路”的特点及其形成原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简要评析“银丝之路”对中国和世界产生的影响。

材料一

关于地理大发现的动因,欧洲人认为,15世纪,土耳其的扩张阻隔了西欧各国通过地中海到东方去的传统商路;西欧各国为了获得东方的商品和黄金,迫切希望开辟新航路。这种动因在学界逐渐成为普遍的认识。

材料二

后来,有学者从新史料中发现更为重要的动因,他们认为,11世纪开始,西方人对东方的香料、丝绸及各种工艺品需求大增,而东方人却对西方的商品不感兴趣。西方靠输出贵金属来维持与东方的贸易,几百年间都是如此。15世纪,威尼斯商人经奥斯曼土耳其每年运往西欧的胡椒总量在750-1000吨,价格一般要提高8-10倍。这引起了欧洲其他国家的人不满意,特别是热那亚人,他们要另辟蹊径,自己到东方去运来香料赚钱,为了与威尼斯竞争,他们的资本和人才流向葡萄牙和西班牙。

——摘编自王加丰《关于地理大发现的动因问题》等

运用材料二和所学知识,对材料一中“新航路开辟原因”的观点进行探讨。(要求:观点明确,充分、准确运用材料及史实进行评析,史论结合,逻辑清晰。)

材料一 公元前138年,汉武帝为联络大月氏人,共同夹击匈奴,派张骞第一次出使西域。公元前119年,汉武帝派张骞第二次出使西域,访问了西域的许多国家,西域各国也派使节回访长安,汉朝和西域的交往从此日趋频繁。……张骞两次通西域,成功将东西方之间最后的珠帘掀开。从此,这条路线被作为“国道”踩了出来,各国使者、商人沿着张骞开通的道路,来往络绎不绝。上至王公贵族,下至乞丐狱犯,都在这条路上留下了自己的足迹。这条东西通路,19世纪下半期,德国地理学家李希霍芬将其称为“丝绸之路”,它对汉朝的兴盛产生了积极的作用,也有力地促进了东西方的经济文化交流。

材料二 15世纪西欧商品经济发展,资本主义萌芽出现,人们需要越来越多的黄金、白银等可以充当货币的贵重金属进行商品交易,但西欧本土的金银产量不能满足需求。《马可·波罗行纪》使欧洲人相信东方遍地黄金,对东方充满幻想,点燃了欧洲人到东方寻金的热情。西欧各国统治者为了维护统治、增强国力、获得财富,都纷纷支持远洋探险活动。从1487年迪亚士首先开始探索到东方的线路,到1519年,葡萄牙航海家麦哲伦率领的船队在西班牙王室支持下沿着哥伦布的航路,最终完成了环球航行。新航路的开辟使得海洋这个大陆之间的天然屏障被逾越,世界各地各个民族各种文明之间彼此隔绝的状态被打破,各个地区各个民族的历史逐渐融合成为统一的人类历史。

材料三 习近平在2013年9月和10月分别提出建设“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的战略构想。2014年11月8日他在讲话中指出:第一,以亚洲国家为重点方向,率先实现亚洲互联互通。……第四,以建设融资平台为抓手,打破亚洲互联互通的瓶颈。中国将出资400亿美元成立丝路基金。丝路基金是开放的,欢迎亚洲域内外的投资者积极参与。第五,以人文交流为纽带,夯实亚洲互联互通的社会根基。未来5年,中国将为周边国家提供2万个互联互通领域培训名额。……“一带一路”战略构想涉及贸易、金融、投资、能源、科技、交通和基础设施建设等10多个领域,地理上包括欧亚大陆和太平洋、印度洋沿岸的65个国家和地区,这一构想的实施对于推进我国新一轮对外开放和沿线国家共同发展、稳定中国周边安全环境具有重要战略意义。

(1)根据材料一并结合所学知识,分析西汉时丝绸之路得以开通的条件?

(2)根据材料一、二并结合所学知识,比较丝绸之路与新航路开辟的异同。

(3)有人对我国以“一带一路”为基础的国家战略海外投资,称为“中国版马歇尔计划”,根据材料三并结合所学知识进行评析。

| 时间 | 地区 | 作者 | 书籍 | 记载的地理范围 |

| 古希腊 | 希罗多德 | 《历史》 | 地中海、多瑙河、波斯地区和北方草原 | |

| 前1世纪 | 汉朝 | 司马迁 | 《史记》 | 东起朝鲜,西到大夏、安息,不过是欧亚大陆的一半 |

| 14世纪 | 伊斯兰 | 伊本·赫勒敦 | 《阿拉伯人、波斯人、柏柏尔人史》 | 除伊斯兰传播地区外,周围地区不过是世界的外化而已 |

| 15世纪末到16世纪早期 | 威尼斯 | 撒贝里克 | 《恩耐阿德》 | 把世界历史描述为一个世俗的世界 |

| 18世纪 | 法国 | 伏尔泰 | 《风教通义》 | 撰述了欧亚非美民族国家的历史 |

| 19世纪 | 德国 | 朗克 | 《世界历史》 | 以拉丁日耳曼民族为主题 |

| 18世纪 | 法国 | 伏尔泰 | 《风教通义》 | 撰述了欧亚非美民族国家的历史 |

| 19世纪 | 德国 | 朗克 | 《世界历史》 | 以拉丁日耳曼民族为主题 |

| 鸦片战 争前后 | 清朝 | 林则徐 魏源 | 《四洲志》 《海国图志》 | 介绍了世界五大洲地区的历史地理情况 |

——摘编于齐世荣 吴于廑《世界史·总序》

据上述信息,评述研究历史视野的变化。(要求:论点明确,史论结合。)

“欧洲说”——沃勒斯坦认为:“15世纪末16世纪初,一个我们所说的欧洲世界经济体产生了,……现代资本主义的技巧和现代科学技术……使这个世界经济体得以繁荣、增殖和扩展”。

“世界说”——弗兰克认为:“正如历史学家所知道的,欧洲人以欧洲为中心组建了一个世界,……人们甚至丝毫没有想到,也许还有一条相反的道路,也许是世界创造了欧洲。”

据材料和所学知识,评述关于世界市场形成过程的观点。

(要求:围绕材料中的一种或两种观点展开评论;观点明确,史论结合。)

美国学者彭慕兰在其《大分流:欧洲、中国及现代世界经济的发展》中提出:“欧洲的核心区和世界其他一些地方(显然主要是东亚,但或许还有其他地方)的核心区之间经济命运的大分流在18世纪相当晚的时候才出现。”他认为,19世纪以前中国的经济核心区(主要指中国的江南地区)与欧洲的经济核心区(主要指英国)在发展水平上并没有大的差别,欧洲的现代性是偶然的结果,其关键性的促成因素是获得海外的资源和在利用地下能源方面取得了成就。下面是其对利用地下能源方面的一些论述:

中国煤矿业者面临的最大技术问题,特别是在西北,与他们在英格兰的同行面临的问题有根本的不同。英国的煤矿经常渗水,为了把水抽干就需要有一台大功率的水泵。中国煤矿中水的问题要少得多,相反,它们非常干燥,……专业技术对欧洲煤业的突破是至关重要的,……蒸汽机代表了一项更为重要的突破。……只有在采煤业中蒸汽机的优势才明显到在短短几十年间得到迅速推广,并形成了一个完整的行业。

欧洲技术革新的浪潮当然是工业革命的一个必要条件,……我们应该记住,地理位置和并列的偶然性在使英国的煤和蒸汽机成为工业化的前锋时具有怎样的重要性。

根据材料并结合所学知识,评析“大分流”的相关观点。(要求:对该观点赞成、反对或另有观点均可,观点明确;运用相关史实进行评析,史论结合。)