材料 18世纪末一个寒冬的下午,在英国工业城市曼彻斯特的一家酒吧里,服务员给疲劳的纺织工人端上一杯热茶,并开玩笑道:“小伙子,干了这杯来自四大洲的能量!”在21世纪喝茶人士看来,这句话纯属赞美。然而,对于曼彻斯特工人以及当时他们在英国、西欧工业城市的成百万同行而言,他们确实需要这来自四大洲的综合能量,以继续完成漫长的工作。“跨越大陆的一杯茶”,即将东印度公司从中国或锡兰运回的亚洲毛尖茶泡在荷兰或英国生产的欧洲瓷杯中,再添加几勺南美产的糖。而这些糖是由非洲奴隶在西印度地区生产的。这杯茶不仅给18世纪末曼彻斯特的工人带来片刻放松,而且最重要的是为他们补充能量,让其保持清醒,因为糖和茶分别能够为他们提供热量与咖啡因,使之能够经受住平均每天14个小时的劳动量。人们常说,“跨越大陆的一杯茶”加快了18世纪中叶英国和西欧的工业革命进程,此话并非毫无根据。

﹣﹣摘编自黄英俊《从“跨越大陆的一杯茶”窥探17﹣﹣18世纪“全球大众消费”》

(1)依据材料,并结合所学知识,如何理解“跨越大陆的一杯茶”加快了18世纪中叶英国和西欧的工业革命进程?

(2)依据材料中茶的价值和所学知识,评述“跨越大陆的一杯茶”折射出的工业文明影响。

| A.哥伦布大交换推动世界走向一体化 |

| B.全球交换网络对欧洲社会的影响 |

| C.欧洲在信息交换网络中居主导地位 |

| D.现代网络系统对知识创新的作用 |

材料 表1 主要资本主义国家人均GDP水平(1500-1913年)(1990年国际元)

| 年份国家 | 1500年 | 1700年 | 1820年 | 1913年 |

| 英国 | 762 | 1405 | 2121 | 5150 |

| 法国 | 727 | 986 | 1230 | 3485 |

| 意大利 | 1100 | 1100 | 1117 | 2564 |

| 荷兰 | 754 | 2110 | 1821 | 4049 |

| 葡萄牙 | 632 | 854 | 963 | 1244 |

| 西班牙 | 698 | 900 | 1063 | 2255 |

表2 主要资本主义国家人均GDP增长率(1500—1913年)(年均复合增长率)

| 年份国家 | 1500—1700年 | 1700—1820年 | 1820—1913年 |

| 英国 | 0.31 | 0.34 | 0.96 |

| 法国 | 0.15 | 0.18 | 1.13 |

| 意大利 | 0.00 | 0.01 | 0.90 |

| 荷兰 | 0.52 | —0.12 | 0.86 |

| 葡萄牙 | 0.15 | 0.10 | 0.27 |

| 西班牙 | 0.13 | 0.14 | 0.81 |

——摘自安格斯·麦迪森《世界经济千年史》

对比表1,从表2中任选某个时间段,对其中GDP增长率较快的国家进行评述。(要求:表述成文、观点明确、论证充分、逻辑清晰)

材料一 两宋时期,水稻的种植在淮河、黄河流域推广,这里的人们也比较多地吃上了稻米。宋高宗时,北方人大量南迁,他们爱吃面食,麦价上涨,酿酒和马料也需要麦子,这些因素刺激了人们对麦的种植,于是南方多在水稻收割后种上麦子。此外,丘陵、山地还种上了北方传入的粟、豆等。北宋从印度洋半岛引进称作“西天绿豆”的优良绿豆品种,原产西域的西瓜在北方较多栽种,并传入南方。两宋时期,还培育出豆芽和韭黄。

——摘编自常建华《社会生活的历史学》

材料二 在全球化浪潮中,被改变的不仅仅是地理版图,更有人们的餐桌。美洲的烟草、东非的咖啡、中国的茶叶以及印度的糖。在此之前,都是极具地方特色的消费品,而在此之后,它们被送到世界各地。机器化生产和标准化的推行,使这些物品经过扩大再生产后重新出现在了它们的原产地,不同于原有的原料形态,它们统统被饰以知名商标和发达地区的文明气息,以一种更加迅猛的方式征服了它们原来的生产者,从立顿茶叶、箭牌糖果、美国烟草到后来的雀巢咖啡、星巴克咖啡……伴随着全球化的进展,从1800到2000年,这一征服全球消费者口味的争夺战几乎无往不利。

——摘编自唐建光《舶来的盛宴全球化如何重塑我们的口味》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括两宋时期物种交流的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出与两宋时期的物种交流相比近现代全球物种交流的不同之处,并加以评析。

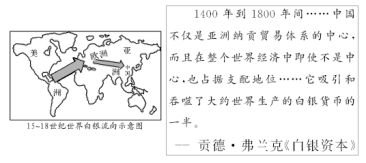

材料

根据材料中的图文信息并结合所学知,评析材料中关于15~18世纪世界白银流向的观点。(要求:围绕材料中世界白银流向的观点展开评论;观点明确,史论结合)

材料 作为 15、16 世纪欧洲航海的一个结果,沿着国际贸易路线,一个文化、生物和经济的网络联系体系形成了。从那时起直到现在,这些联系所创造的世界体系一直存在。今天的全球经济以互联网、航空运输和自由贸易为基础,它在运营上的效率和速度比以往更好,但它也只不过是16世纪全球范围首次出现的体系的一个延伸和详细发展而已。数千年以前,欧洲、北非和亚洲就已经相互联系了,在 16 世纪时形成的体系开始包含全球大部分地区,包括美洲和撒哈拉以南的非洲。不像早期联系欧洲和亚洲的国际贸易体系,新的世界体系被欧洲所主导。他们使大部分的美洲转向大农场,在大农场里,他们使用非洲奴隶劳动力去为欧洲消费者种植作物。这个体系使以前相互分离和孤立的地方文化、生物体系和当地经济通过接触的因素建立联系,从而改变了人类生活。

——摘编自《西方世界:碰撞与转型》

材料提供了有关世界体系形成的相关信息,从材料中选取两个或两个以上信息并提炼出一个主题,并结合所学的世界史知识予以评述。(要求:简要分析,史论结合,言之成理)

在从500年至1500年这一时期的大部分时间中,西方是欧亚大陆的不发达地区。我们已看到,这种不发达与中国的发达比较起来,证明是一种优势,因为中国的发达起了使自身的发展速度放慢的作用。中国人享有高度发展的文化、先进的工艺、大规模的商业、以功绩为基础的有效的官僚机构以及提供社会凝聚力和思想理论基础的儒家信仰。中国人很自然地认为他们的文明优于其他任何文明,并认为外国人是“野蛮人”。这种态度虽然是可理解的,但却使中国人在一个巨变的时代没有发生变化。相形之下,西欧人拿来中国的一些发明,充分发挥这些发明的潜能,并将它们用于海外扩张。这种扩张反过来又引发更多的技术进步和制度变化。最终结果是中世纪文明转变为现代文明,而欧洲人则成为先驱者和受惠者。

这一模式表明,历史的发展并不像通常所说的“一事成功百事顺”,人类学家们将此称为“受到阻滞的领先的法则”。该法则认为,最具适应性、最成功的社会要在转变时期改变和保持自己的领先地位,是极为困难的。相反,不太成功的落后社会更有可能适应变化,突飞猛进。

——(美)斯塔夫里阿诺斯著《全球通史》

根据材料并结合所学近现代世界史知识,自拟一个具体论题评析“受到阻滞的领先的法则”。(要求:对该法则赞成、反对或另有观点均可,观点明确,阐述须有史实依据,逻辑清晰。)

| 阶段 | 特征 |

| 15世纪初至18世纪中叶 | 地理大发现;出现日心说及近代地理学 |

| 18世纪中叶至1870年代 | 世界市场的初步形成,国际关系概念成型、国际展览举办 |

| 1870年代至1920年代中期 | 垄断资本主义扩张;全球交往频繁;国际社会意识加深 |

| 1920年代中期至1960年代末 | 战争、危机、对抗;第三世界形成;资本主义“黄金时代” |

| 1960年代末至1980年代 | 世界经济滞胀;殖民体系彻底瓦解;全球性机构涌现;共同应对全球性问题 |

| 20世纪80年代以后 | 互联网技术的发展;计划经济国家的大规模经济转轨 |

——资料来源于[美]罗兰.罗伯森等人作品

根据材料并结合所学知识,评析上述历史现象。(说明:既可以是对现象本身提炼出一个主题或观点;也可以对材料进行修改、补充、否定并另外确定一个主题或观点。但都要求进一步补充史实进行论证,并且观点明确、史论结合、史实准确。)