材料一 英国棉纺织业开始于17世纪,但是在此之前的几个世纪里,英国的民族工业一毛纺织业一直占据着主要地位,因此,在与传统行业的竞争中,棉纺织业才有了初步发展。1760年是一个见证工业连续变化和发展的约定俗成的年份,成功改变棉纺织业面貌的第一台纺纱机在随后的10年间问世了,在此后的半个世纪中,棉纺织业迅速发展,揭开了英国历史上最为重要的一幕一工业革命;这一时期英国击败了它欧洲大陆上的竞争者法国,从而为英国棉纺织业的早期发展营造了良好的国内外环境。英国棉纺织业以印度、美国等为原料的来源地,以本国的先进技术、生产组织形式为依托,将加工的棉纺织品销售到世界各地。作为一个不生产棉花的国度,英国却由此成为近代棉纺织业发展的“故乡”。

——摘编自杨松《近代英国棉纺织业发展研究》

材料二 1772~1856年英国棉纺品总产出及出口和国内消费所占的比例

| 年份 | 棉纺织品总值(百万镑) | 出口商品 | 国内消费商品 | ||

| 价值(百万镑) | 比重(%) | 价值(百万镑) | 比重(%) | ||

| 1772~1774年 | 0.8 | 0.3 | 37.5 | 0.5 | 62.5 |

| 1795~1797年 | 10.0 | 3.5 | 35.0 | 6.5 | 65.0 |

| 1798~1800年 | 11.1 | 6.8 | 61.3 | 4.3 | 38.7 |

| 1805~1807年 | 18.9 | 12.5 | 66.1 | 6.4 | 33.9 |

| 1811~1813年 | 28.3 | 17.4 | 61.5 | 10.9 | 38.5 |

| 1824~1826年 | 33.1 | 17.4 | 52.6 | 15.7 | 47.4 |

| 1834~1836年 | 44.6 | 22.4 | 50.2 | 22.2 | 49.8 |

| 1844~1846年 | 46.7 | 25.8 | 55.2 | 20.9 | 44.8 |

| 1854~1856年 | 56.9 | 34.9 | 61.3 | 22.0 | 38.7 |

——摘编自晋兰天《国家与市场:英国棉纺织业发展研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明近代英国棉纺织业发展的有利条件。

(2)根据材料二,概括1772~1856年英国棉纺业发展的特点,并结合所学知识分析其对中国的影响。

材料一 下面是两位北洋海军士兵关于月饷发放的记忆。

陈学海(1877—1962年)口述:“我刚当练勇(1893年),是三等练勇,一月拿四两半银。那时猪肉才一百二十钱一斤(按:每斤合市称一斤二两)。……(甲午战争)一打起来,我就补了二等水手,每月拿八两银子了。”

苗秀山(1873—1962年)口述:“我是光绪二十年(1894年)上的船。……我在西局子练勇营住了四天就上船实习,总共干了七个多月,头个月拿四两银子,第二个月拿四两半银子……第七个月升二等水手,就拿八两银子了。”

——龙心刚、梁东兴《北洋海军俸饷制度述评》

材料二 人民海军的后勤事业在国务院、中央军委的关心指导下,伴随着新中国前进的脚步同步建设、发展和壮大。海军初创时期,后勤供给分别由海军和沿海各军区共同负责。1952年8月,为减少供应管理层次,经毛主席批准,海军后勤系统建立了垂直管理体系,结束了海军后勤保障多头领导、分级管理的局面。改革开放以后,在落实全军大联勤改革试点的同时,积极推进饮食保障、商业服务、医疗保障、营房保障、公务用车保障、物资采购等改革,取得了明显成效,初步适应市场经济条件下新环境。21世纪以来,积极适应世界新军事改革,推出了一系列应对信息化战争要求的新举措。同时,士兵退役安置保障制度也在不断得到完善。

——摘编自寇进忠、白文杰《海军后勤改革30年基本经验及思考》等

(1)根据材料一并结合所学知识,指出北洋海军实行厚饷制度的意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括新中国海军后勤制度建设的特点。

材料一 在我国先秦时期两部著作——《墨子》与《山海经》中,都不同程度地提到了煤炭。记载虽并不详细,但史料价值极高。《墨子》中把煤称为“每”(明代有人把每加上火字旁,写成“烸”把煤称作烸)。彼时在战争中,可以利用煤炭燃烧时产生的浓烟,以烟幕制胜。《山海经》一书中把煤炭称为“石涅”,这个名字与煤的特征较为接近。此书明确指出煤炭赋存地、赋存方位以及与某些植被的关系。在矿业管理上,我国周代已出现“仆”(矿)人这一称谓,并明确了其责任范围,说明已有专门的管理人员。在煤炭采挖技术上,可以借鉴已经较发达的金属矿开采技术。

——吴晓煜《中国古代煤矿史的基本脉络和煤炭开发利用的主要特征》

材料二 中国古代的媒炭技术曾长期领先于世界,只是到了17、18世纪才开始落后于西方。以手工操作为主要特征的中国古代煤炭技术进入近代发展时期,是从19世纪下半叶开始的。19世纪六七十年代,清王朝中的洋务派在“自强”“求富”和“中体西用”的口号下,建立了批近代工业,这些军用和民用企业都要消耗大量的煤炭。为了满足近代工业用煤的需要,洋务派于19世纪70年代开始引进西方的采媒技术,兴办新式煤矿,所谓新式煤矿,即使用机器的煤矿。在当时,新式煤矿仅仅是在提升、通风和排水三个生产环节上使用以蒸汽为动力的提升机、通风机和排水机,而其他生产环节仍然主要靠人力或畜力。

——摘编自周岩、胡茹《中国近代煤炭开采技术发展及其影响因素》

请回答:

(1)根据材料一、二,概括中国古代煤炭利用的特点。

(2)根据材料一、二,分析中国近代煤炭工业与古代的不同,并结合所学知识说明制约中国近代煤炭生产技术发展的因素。

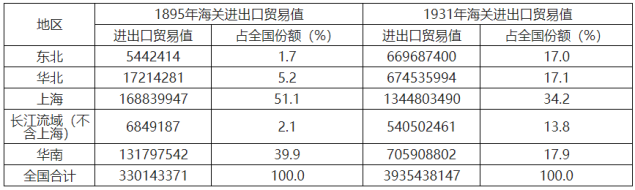

材料一下表所示为1895年和1931年中国各区域港口进出口贸易值及占全国的百分比。

——摘编自茅家琦等《中国旧海关史料1859-1948》

材料二近代中国各区域口岸进出口贸易值在全国贸易总量中所占的份额,可以甲午战争之后的几年(1895-1915年)为界限,分成前后两个阶段。在前一阶段,上海常占全国份额的半数,华南诸港约占40%。甲午战争以后,口岸贸易的发展呈现出北部的华北和东北、中部的长江流域快于其他区域口岸的趋势。到1931年,华北、东北和长江流域的口岸在全国进出口贸易额中所占的比重已有了极大的提高。华北、东北和长江流域商品经济的较大发展以及日本在这些区域政治经济势力的迅速增长,是我国港口格局发生重大改变的主要原因。

——摘编自吴松弟《近代中国进出口贸易和主要贸易港的变迁》

(1)根据材料一、二,概括近代中国进出口贸易格局的变化。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析近代中国进出口贸易格局变化的成因。

材料一 第二次鸦片战争不久,海军建设成为清廷的重要议题。其间清廷有过购船的尝试,但由于不尽如意,于是决定自造轮船,自建海军。从1868年到1874年,江南制造总局和福州船政局相继制造了48艘轮船。1874年日本侵犯台湾事件是转折性事件。事件发生后,清廷在朝廷督抚中立即开展了一场海防大讨论,最后决定立即筹办北洋、东洋和南洋三支海军。海防大讨论的决心虽然很大,但受制于海塞防之争、满州集团与淮系集团之争等因素,到1884年中法战争爆发时,只初步建成了5支各自为政、残缺不全的舰队,海军建设并没有取得理想的结果。1895年,甲午战争中北洋舰队的覆灭,标志清朝海军建设的失败。

——摘编自张海鹏《中国近代通史》

材料二 19世纪80年代,伴随西进运动美国完成了在北美的扩张,海军成为限制美国扩张的重大问题。当时美国海军速度很慢、攻击能力极差,甚至没有一艘铁甲舰。为了改变这种状况,建设现代海军,整个80年代美国统治集团内部展开了热烈讨论。其中影响最大的是美国“现代海军之父”的马汉。他认为制海权是国家繁荣和富强的首要因素。只有强大海军才能重创敌人,促进美国对外贸易的迅速发展。此后美国政府采取了一系列措施促进海军发展。1883年,美国国会通过拨款建设4艘现代铁甲舰。1885年,海军决定举办海战学院。

1890年-1900年,美国共建造了15艘一流战列舰和5艘装甲巡洋舰。美国海军实力从世界第12位迅速提升到第3位。1898年的美西战争,美国就靠这支刚刚建立起来的新海军打败了西班牙。

——摘编自刘绪贻主编《美国通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述19世纪中后期中国海防大讨论的背景及历史意义。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与近代中国相比,19世纪末美国发展海军的优势所在。

(3)综合上述材料,谈谈近代中美海军的不同命运对海防建设的启示。

材料 中法战争结束后,清廷将大治水师定为军国大计,以筹办海防善后事宜的名义,创设总理海军事务衙门(简称海军衙门或海署),作为中央主持全国海防活动的独立机构。直至甲午战败、北洋海军覆灭,海军衙门遭致裁撤,黯然退出历史舞台。在成立的十年里呈现出复杂的历史面相。一方面直接促成了北洋海军成立。另一方面,海军衙门是继总理衙门之后,于中央出现的又一个临时性专务机构。其政务运作突出表现为大臣集体负责制与先期咨报模式,对全国海防事务只能负有限的集体责任。它的设立既是清廷面临海防、洋务等新局面采取的应变性举措,又是中央借机强化对地方控制力与约束力的标志性事件。

——摘编自徐笑运《总理海军事务衙门制度建设及其政务运作》

(1)根据材料并结合所学知识,概括海军衙门创设的时代背景。

(2)根据材料并结合所学知识,简要评价海军衙门的影响。

材料 专利制度源于西方国家,是一种保护技术成果的法律制度。近代国门被打开之后,一些进步人士逐渐认识到必须要学习西方先进的科学技术,由此萌发了鼓励国人发明创造、振兴实业的思想,从而将专利制度逐步引入中国。

太平天国时期的洪仁玕在其《资政新篇》中,最早引入西方专利制度思想,作为奖励和保护私人投资兴办新式工商业的措施之一;近代第一件存案在册的专利,是洋务运动期间,郑观应等人在1882年获准上海机器织布局的织布工艺10年专利权,之后张謇创办的大生沙厂、张弼士在烟台开办的葡萄酿酒厂等企业也获得专利权;1898年在康有为的新政建议下,光绪帝颁布了近代中国第一个鼓励技术、工艺发明的专利法规——《振兴工艺给奖章程》,第一次从法律上承认了发明创造的进步作用。

——摘编自姚秀兰《近代中国专利立法论》等

(1)根据材料,概括近代前期专利制度引入中国的发展历程。

(2)根据材料并结合所学知识,说明近代前期专利制度引入中国的影响。