材料一 历代盛行的官营作坊,在明清时期受到冲击。江南城镇附近农户不事农耕,“尽逐绫绸之利”,渐成风尚,城镇中“络玮机杼之声通宵彻夜”的情形亦载于史籍。明万历年间,仅苏州丝织业中受雇于私营机房的职工就有数千人,是官局的两三倍。清初在苏州复置官局,设机800张,织工2330名。至康熙六年(1667)缺机170张,机匠补充困难,而同一时期苏州民机不少于3400张。“家杼轴而户纂组,机户出资,机工出力,相依为命久已。”

——摘自许涤新、吴承明主编《中国资本主义发展史》

材料二 直到鸦片战争前夕,中国社会经济中能够直接应用机器生产的棉纺织工场微不足道,棉纺织业的工业化,还缺乏可资利用的现存的手工业基础。民族机器棉纺织业的纱锭数,截至1895年底止,“共为197396枚,工作纱锭162396枚,布机累积数4008台,工作布机3550台”。1895年后,机器棉纺织业成为华商投资设厂热潮的重点。据统计,“至民国2年(1913),中国全国华洋各厂共有纱锭982812枚,其中华商651676枚,日商233448枚。全国布机9389台,其中华商4633台,日商3546台,英商1210台”。日商与英商数量呈下降趋势。……这些经济的发展使民族资本家和产业工人数量增加,为救亡图存运动积蓄了力量。

——摘引自《中国早期工业化进程中的二元模式》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出明清之际江南手工业发展的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,分析近代棉纺织业生产方式的变化,并说明近代棉纺织业发展的影响。

材料一明末清初,由于长期的战争,重庆地区人口稀少,满目箫条,经济和社会遭到空前的破坏。广大农民不仅要承担规定缴纳的租赋,还要承担起过正赋数倍的加派、杂税和力役。为了恢复重庆经济,清王朝实行了一系列鼓励移民的措施……乾嘉年间的重庆人绝大多数是移民的后裔。据巴县档案记载,乾隆三十八年重庆定远厢共有300户,其中从事工商业的占208户。同时,大规棋移民也导致了重庆地区人口的迅速膨胀……1810年到1850年,重庆城市人口从5万增加列20万人。移民也带来了许多新的农业、手工业生产技术。

——摘编自李东芝《近代重庆城市经济近代化研究(1876—1949)》

材料二重庆商业中心形成于半殖民地半封建的近代时期,因而就不能不带有半殖民地半封建经济的特征。重庆商业中心形成的直接原因是帝国主义的侵略,以1891年强迫重庆开埠为标志,“商埠且因外人的强迫而开放,商人的地位便完全被动”。商业投机是指利用或操纵市场,通过囤积居奇、贱买贵卖等手段而牟取暴力的商业活动。投机商人预测某种商品价格或黄金、外汇、有价证券将要上涨或下跌,以少量押金大量买进或卖出,或买进,从差价中牟取暴利。在重庆开埠后的很长时间里,商会和同业公会管市政府放任自流。

——摘编自周勇《重庆通史》

材料三1983年2月,经党中央、国务院批准,重庆成为全国第一个进行城市经济体制综合改革试点的大城市。在改革试点中,重庆实行计划单列,并享有省一级经济管理权限,扩大了重庆管理经济社会的自主权,突出了经济中心城市的地位和作用,随着各项政策的的落实,重庆在经济社会发展中可以直接向中央申请立项,自身的财力也得以增强。在此基础上,重庆市提倡按经济规律办事,引入市场机制,增强了企业和社会经济活力,这与我国从计划经济到建立社会主义市场约经济体制改革的历史和实践发展逻辑是一致的。

——摘编自袁仁景《改革开放——重庆发展的灵大历史机遇》

(1)根据材料一并结合所学知识,门纳明末清初初重庆[的社会经济状况,并分析消朝鼓励移民对重庆经济的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括半殖民地半封建社会背景下重庆商业的特征。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析重庆经济体制改革的意义。

材料一:由于植棉的普遍和棉纺织技术的提高,至明代中叶,上海地区已经是全国棉纺织中心松江府的一个组成部分。它不仅是纺织中心,而且是棉布和棉花的集散地。到清朝初年,上海的棉纺织业,号称“衣被天下"。到十八世纪中叶,上海的棉纺织业,在工具上已经有了很大的改进。当时已经有棉布的包买商出现,时人叶梦珠说:“前朝标布盛行,富商巨贾操重资而来市者,白银动以数万计。”在松江府西郊开设的百余家暑袜店,商人将原料发给“合郡男妇”制造,制成后交回店中,计件或计时给予报酬。

——摘编自张家驹《黄道婆与上海棉纺织业》

材料二:随着贸易的发展和市场的扩大,江南棉商强烈感受到国际市场的挑战。江南棉商走出了一条既充满荆棘坎坷又富有竞争和进取,既蕴含着历史传统又富有近代意识的独特发展道路。交易方式上既有如交易所式的近代交易方式,也不乏沿街售卖的古老买卖形式,棉花品质判定上既有精准的数字标准化核定,也有完全依靠棉商经验的定夺,加工方式上既有先进的机器轧花,也有古老的人工轧花,这充分体现了中国近代商业贸易所呈现的多元结构和转型形态。其演变的动力“既有来自西方文明的示范和挑战,也与自身的生存环境和所具有的独特内涵密切相关,是外来冲击与内在逻辑的合力推动”。

——摘编自于新娟《挑战与机遇:近代国际化背景下的江南棉商》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清时期上海地区棉纺织业发展的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出近代江南棉纺织业发展的新变化。

材料一 明清鼎革之际,有不少“不肯事清”的中国人,跟随海外贸易的航路逃往国外。清初,清统治者将这些不肯事清的所谓“汉人”的华侨视为“背弃祖宗庐墓”的“莠民”和“自外王化”的“弃民”。“华侨入海,非奸则盗”“不是通番,就是叛逆”。为防止沿海人民出洋增强寓居海外“汉人”的力量,清政府对海外贸易及华侨出入国采取了严厉的限制措施。对于荷兰、西班牙等殖民主义者在殖民地大肆屠杀华侨的暴行,清政府不闻不问。

——摘编自许肇琳《试析清代前期华侨政策及海外移民转变》

材料二 十九世纪七十年代初,在秘鲁等地的华工及华侨受到大规模的、骇人听闻的迫害,清政府立即与秘鲁、西班牙政府进行交涉,并派出容闳等官员前往该地进行实地调查取证,并于1874年与秘鲁订立“查办虐待华工专条和商约”,使西班牙等国作出了一定的让步。

随着与海外联系的加强,清廷特别是洋务派逐渐认识到:侨居海外的华侨绝大多数都是被生活所迫才出国的。他们虽侨居海外,身在异邦,却心系祖国。在新加坡,“华民十五万,富甲各埠,除衙舍公产外,所有实业,华人居其八,洋人仅得其二”。1905年,陈宝琛发起组织的福建全省铁路有限公司,南洋华侨投资就达200多万元。

——摘编自韩小林《论清代华侨政策的演变》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析清朝初期与晚期清政府对待华侨态度的差异及原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明晚清华侨政策调整的重要意义。

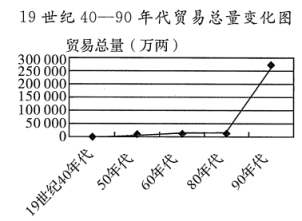

材料一

材料二 甲午战争后,帝国主义在中国兴建铁路,增辟内河航线,直接沟通内地和通商口岸的联系,扩大贸易地区。当时海关贸易报告曾记述:“通过这种工具(指:铁路),外国贸易能进入的地区大大扩大了。凡铁路所到的地方,那里就兴起了过去梦想不到的繁荣贸易。”……据1910年统计,中国进口商品中,消费资料占82.4%,其中直接消费品又占65.4%,而生产资料只占17.6%。出口商品中,农矿原料及手工业品占81.3%,其中半机器品占11.9%,机器品仅为6.8%。在6.8%的机器制品中,大部分还是外资工厂的产品。

——摘编自廖良辉《晚清对外贸易研究》

(1)根据上述材料并结合所学知识,分析晚清对外贸易的特点及成因。

(2)根据上述材料并结合所学知识,说明晚清贸易对中国经济发展的影响。

材料一 近代化也叫现代化,它们源于同一单词modemization,以经济工业化和政治民主化为主婴标志。在中国,近代化也就是工业化和与工业化相伴随着的政治、经济、文化等方面的变化,就是实现社会的转型,即由传统社会向现代社会变迁的过程

材料二 民族工业发展的规模和速度都是空前的。在中国近代历史上,堪称民族资本发展的黄金时代”。在这种政治和经济背景下,海外华侨抓住这个时机,踊跃向国内投资。仅在1912一1919年间,华侨投资的工业、商业、交通运输业以及房地产业多达1042家,投资金额达7100万元。

——摘编自苏文菁主编《商发展史·总论卷(近代部分)

材料三 今革命之事毕矣,而革命之目的则尚未全达,是何也?不良之政府虽倒,而良政治之建设则未尝有也。故民国成立,己届年余,而政治之纷扰,无一定策划如故也,政治之污秽,无扫荡方法如故也。以若斯之政府,而欲求得良善之政治,既不可能,亦不可望矣。

——宋教仁《代草国民党之大政见》

(1)根据材料并结合所学知识,分析辛亥革命对推动中国近代化所起到的作用。

(2)根据材料一并结合所学知识,分析1912-1919年间,民族工业发展的“黄金时代到来的原因。

(3)根据材料二并结合所学知识,概括阻碍民族工业发展的因素。

在近代中国民族危机日益严重的背景下,各阶层的爱国人士展开了多种救亡图存的斗争。

材料一

| 抗争与探索 (代表事件) | 代表人物 | 主张 |

| A | 栾诉、曾国藩、李鸿章 | 师夷长技以自强,“剿发逆,勤远 略” |

| B | 孙中山、黄兴 | “驱除鞑虏,恢复中华,创立民 国,平均地权” |

| C | 蔡元培、鲁迅、刘半农 | 拥护“德先生”“赛先生”,反对 旧伦理旧宗教 |

材料二 近百年中华民族根本只有一个问题,那就是:中国人能近代化吗?能赶上西洋人吗?能利用科学和机吗?能废除我们的家族和家乡观念而组织一个近代的民族国家吗?能的话,我们民族的前途是光明的:不能的话,我们这个民族是没有前途的。

——蒋廷黻《中国近代史新编》总论

材料三 中国人自己开办并拥有的棉纺厂的纱锭数,从1913年的651676支,增长到1919年的1173012支。除此之外,日本人也在中国新建了若干工厂。中国工人阶级增长的速度,比中资工厂的增长速度以及中资和外资工厂加起来所拥有的生产设备的增长速度都要快。期间,被运往国外的“苦力”(华工)也有千百万人,他们中的大多数人,特别是在俄国做工的,不久后就受到革命思潮的影响。随着人数的增长,视野的开拓,工人阶级必然要向过去自己完全被埋没的处境发出挑战。

——摘编自伊斯雷尔·爱泼斯坦《爱泼斯坦全集:国际视野回顾近代中国变迁》

材料四 “革命就是解放生产力。”然而辛亥革命毕竟是一场不彻底的资产阶级革命,它所产生的对社会生产力的推动作用是有限的,如果没有其他重大因素发挥作用,由革命引发的新一轮发展实业热潮不会持续太久。1914~1920年,私人产业资本平均年增长率为10.54%,一些主要行业的增长率更高,面粉业为22.8%,卷烟业为36.7%,棉纺织业为17.4%。

——摘编自章开沅《中国经济史》

(1)根据材料一所示表格,在ABC处填上相应的内容。

(2)结合材料一和材料二,任选ABC中的一个事件进行评价(要求:明确写出所选事件名称后再进行评价)。

(3)根据材料三、四并结合所学知识,概括1914~1920年中国民族工业发展的原因。

(4)根据材料三、四并结合所学知识,简析1914~1920年中国民族工业发展的特点,并说明近代中国民族工业发展的历史意义。

材料一 清统治者为维护“根本之地”,对东北地区实行全面封禁的政策,封禁下的东北行政 组织与军事组织合二为一,社会处于清政府严密的军事控制之下。鸦片战争后,清政府从增加财政收入和抵御沙俄侵略的需要出发,对东北的封禁逐渐松弛。由此,内地人口大量迁入,耕地迅速增加。1861年,牛庄(营口)开港后,外国资本主义经济势力开始向东北渗透,东北粮食生产迅速被纳入世界市场中。甲午中日战争后,外国资本竞相进入东北,设厂开矿。东北传统手工业逐渐采用新工艺和新设备,近代产业开始形成。随着粮豆贸易的发展,工业的勃兴,东北金融资本和商业资本也日趋活跃。

——摘编自咚冬 《中国东北史》等

材料二 建国初期,东北地区成为国家重点建设的工业基地。“一五”期间,全国共安排156个重点建设项目,其中东北地区占56项,占全部投资总额的37.3%。此外国家调集了10余万转业官兵、荣复军人进入垦区,同时,从山东、北京等省、市组织了10万多支边青年以及数以万计的随迁家属,开垦“北大荒”。东北初步改变了伪满时期殖民地战争基地的军事工业结构,转向了面向全国优先发展重工业的工业化轨道,加强了技术更新,强化了基础原材料工业和机器制造业,东北地区工业化的起飞为以后的区域经济发展奠定了雄厚基础。

——摘编自吴祖鲤《论东北地区在中国现代化进程中的地位》

(1)根据材料一并结合所学知识,简要说明清朝时期东北地区社会经济发生的主要变化,并分 析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析新中国初期大力发展东北的意义。

材料一 1910年,旅美华侨冯如制成双翼飞机并试飞成功。1918年2月,北洋政府开办了中国第一个正规飞机制造厂——海军飞机工程处,并任命巴玉藻(毕业于麻省理工学院,曾在美国通用公司担任总工程师)为主任,任命王助(毕业于麻省理工学院,曾在美国太平洋飞机公司担任总工程师)等人为副主任。中国近代航空工业就此肇始。尽管发动机均从国外进口,但其整体性能并不低于欧美。1935年,国民政府与意大利合办中央南昌飞机制造厂,计划制造S81B式双发重型轰炸机,这是中国首次制造大型轰炸机。抗战全面爆发后,南昌飞机制造厂迁往重庆并改名为第二飞机制造厂,开始利用苏联援助的材料自行设计研制下单翼战斗机33架;中央杭州飞机制造厂迁往云南,前后总共制造、修理和装配飞机450余架,其工厂设备之新、人数之多,飞机产量之大,均居战时中国航空工厂之最,是当时中国战略后方最大的飞机制造厂。

——摘编自王建明《留学生在近代中国军事航空建设上的地位与作用》等

材料二 1909年日本设立临时军用气球研究会,研究会制定了从航空学术、技术入手逐步过渡到航空机制造、操作领域的研究方针。1910年,研究会派遣两名学员赴欧洲学习航空技术并采购飞机。1913年两名学员学成归国后即刻对采购飞机进行了改造。1914年9月,陆军在东京炮兵工厂成功自主模仿制造了70马力的飞机专用发动机。同年12月,搭载国产发动机的机体正式登场。另外日本也开始系统化培养飞机操作员和侦查员。1914年第一次世界大战爆发,在日军进攻驻守青岛德军的作战中,新组建的临时航空队对德军实施了以空中侦查为主、兼顾空中战斗以及轰炸的作战任务,使日军获取了初步的航空作战经验。1915年10月,日军正式组建航空大队,标志着日本航空军事力量正式诞生。

——摘编自姚春海《从气球到飞机的蜕变:近代日本军事航空力量诞生的历史轨迹》

(1)根据材料一并结合所学知识,简述中国近代航空业发展所体现出的精神品质。

(2)据材料一、二并结合所学知识,比较近代中日两国航空业发展的异同。

材料一 今背本而趋末,食者甚众,是天下之大残也……今驱民而归之农,皆著于本,使天下各食其力,末技游食之民转而缘南亩,则畜积足而人乐其所矣。

——(西汉)贾谊《论积贮疏》

材料二 夫农工商贾者,财之所自来也。农尽力,则田善收而谷有余矣。工尽巧,则器斯坚而用有余矣。商贾流通,则有无交而货有余矣。……农工商贾皆乐其业而安其富,则公家何求而不获乎?

——(宋)《司马光奏议》

材料三 即如关税,洋人仅完厘半,而华人则勒索数成,盘查则洋船不敢谁何,华船则百般恫喝,以至华商人人气短,而不能自保之势矣。

——清·钟天纬《扩充商务十条》(1888年)

材料四 20世纪初,清政府先后发布上谕,提出“矿律、路律、商律等类,皆应妥议专条”、“通商惠工,为古今经国之要政,急应加意讲求……先订商律,作为则例”。(1903年)制订和颁布了《钦定大清商律》等一系列经济法律、法规。

——马建波《〈钦定大清商律〉的立法研究》

材料五 中华民国南京临时政府成立后,设立实业部,颁布保护工商业的规章,废除清代的一些苛捐杂税,激发了民族资产阶级投资近代企业的热情。各种实业团体如雨后春笋,纷纷涌现,较著名的有中华民国工业建设会、中华实业团等。海外华侨也竞相投资国内工商业。

——摘编自《高中历史必修二》(人教版)

(1)根据材料一,概括贾谊倡导的经济政策。结合材料一和所知识,指出贾谊提出这一主张的目的。

(2)根据材料二,概括司马光的观点。结合所知识,概述这一观点产生的背景。

(3)晚清政府对洋商和华商施以了不同的经济待遇。根据材料三并结合所学知识,分析这种现象的存在对中国经济产生的影响。

(4)根据材料一、四,指出“商业”地位的历史性变化。根据所学知识,指出推动20世纪初《钦定大清商律》出台的社会背景。

(5)根据材料五,概述民国初年兴办实业高潮出现的具体表现及出现该局面的政策因素。