材料一 19世纪六七十年代,由于外国资本主义的刺激和封建经济的某些破坏,一部分商人、地主和官僚开始投资新式工业,主要出现在缫丝、棉纺、煤矿、船舶修造等业。在民族工业产生时期,地主和官僚的投资占一半左右,买办投资亦占颇大比重。但在20世纪以后,就主要是商人投资了。华侨回国兴办实业,占有相当重要地位;在爱国主义的思潮下。有不少工程技术人员和有志之士在艰难中集资创办新式企业。民族资本受帝国主义、封建主义、官僚资本主义的限制和压迫,同它们之间存在着矛盾和斗争。

——摘编自张海鹏主编《中国近代通史》等

材料二 据《欧战前后农商部注册工业公司年别表》,战前(1914年8月)注册的工业公司,共计146个,资本总额41148205元;而自1914年8月至1920年,新注册的公司就有272个,资本额为117434500元。所涉及的行业众多,尤以纺织业和面粉业这两个关系民众衣食的行业发展得最快。

——《中国年鉴第一回》商务印书馆1924年版

材料三 国民政府建立以后,民族资产阶级兴办实业的热情有所提高。中国人民的反帝爱国运动蓬勃开展,抵制洋货提倡国货的行动,为民族工业的发展创造了机遇。除了原有的纺织、面粉等行业外,民族工业中的新兴部门如化学、橡胶、搪瓷等,都有了一定程度的发展。同时,官僚资本凭借国家权力,迅速聚敛起巨额财富,四大银行成为他们巧取豪夺的重要工具。

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代中国民族工业产生的历史背景。

(2)根据材料二并结合所学,概述一战期间中国民族工业发展的原因。

(3)根据材料三概括国民政府建立后民族工业发展的原因,结合所学知识简析其影响。

材料一 近代早期西方盛行“重商主义”:认为金银是至高无上的,它代表真正的财富,国内贸易不能增加金银,所以应扩大贸易顺差,转从他国获取,是一种重在维护本国利益的“经济民族主义”。一方面,给出口商予以补助,降低出口产品的成本,使其在国际上更有竞争力,另一方面,对进口商品征收高关税。采取这些措施,国家会受益匪浅,日进斗金,不仅可维持王室的开支,改善民众的生活,更重要的是,这代表着更多的舰队,更广阔的殖民地,更大的生产,更丰厚的利润,在这个“良性循环”中,国家会日益殷实。

——摘编自高德步等《世界经济史》

材料二 近代国门被打开后,一些有识之士意识到,西方各国“平时谋国精神,专在藏富于商,其爱之也若子,无微不至,宜其厚输而无怨也”。他们也提出“商战”的经济民族主义观点,强调“外国所需于中国者,自行贩运;中国所需于外国者,自行制造”。甲午战争之后后,民族主义思潮的高涨,国人主权意识进一步觉醒, “主权亡则国亡”成为普遍共识。20 世纪初人们的利权观念之侧重点已由经济利益转向国家主权。

——摘编自袁为鹏《晚清经济民族主义思潮的内在矛盾与误区》

材料三 任何国家和民族在追求自身发展时,若一直忽视甚至无视全人类共同利益的存在,则不仅损害自身,更要殃及全人类。

——贺金瑞 《全球化与交往实践》

请回答

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括西方“重商主义”和晚清“商战”思想主张的相同之处。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析西方“重商主义”和晚清“商战”思想产生的不同影响。

(3)根据上述材料并结合所学知识,简评“经济民族主义”。

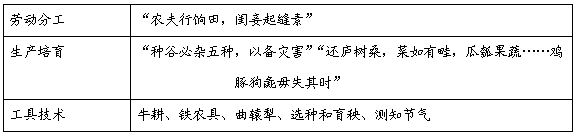

材料一 中国古代农业经济各方面主要表现

材料二 明清时期,耕地面积增长速度已经明显落后于人口膨胀规模,形成了严重的人地矛盾。在农具、耕作技术等环节上较之前代发展相对有限,过于富余的劳动力导致牛耕普及程度逊于前代,即使在地力尚算肥沃的江南地区,精耕细作越来越偏向“多劳”倾向,陷于劳动力过量投入.与此同时农业也出现了新的情况,高产作物引进和推广一定程度缓解了人力。而在江南等地区,经济作物如棉花、茶叶等品种的种植日益广泛,产品大量流入市场,总体而言,自给自足的小农经济占主体,严重限制了社会财富积累和商品生产的扩大。

材料三 清同治十一年(1872年),陈启沅回到缫丝传统悠久的家乡南海简村,创办继昌隆缫丝厂。他从外国购进锅炉一座,……同时,陈启沅在简村和附近的吉水村一带招收男女工(以女工占大多数)数十人,亲自给这些新工人教授“仿西人缫丝之法”,择了个好日子,投茧开工,取名为“继昌隆”,成为近代中国第一个民族资本经营的机器缫丝厂。

——邢甲志《清末广东南海继昌隆缫丝厂创办人陈启沅》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代农业经济的基本特点,并分析其产生的历史条件。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括明清时期农业发展的特点,并分析明清时期农业生产难以突破小农经济制约的原因。

(3)根据材料三,指出近代中国经济结构有何变化?结合所学知识,分析变化的历史条件。

材料一 17世纪的资产阶级革命取消了对圈地运动的限制,议会通过数以千计的圈地法,使圈地运动达到前所未有的规模。原来亦工亦农的手工业者因在圈地运动中失去了土地,丧失了在农村生存的另一个重要生活来源,他们光靠手工业再也难以独立支撑下去了。同时,农业技术革命和19世纪农业生产开始机械化,使农业劳动生产率提高,劳动生产率的提高可使农业所需劳动力减少。英国农村人口从18世纪下半叶起就开始大量向城市和工矿区流动,到19世纪二三十年代,流动的规模进一步扩大,从50年代开始,全国农村人口的绝对数开始下降,城市和工矿区的人口数在全国人口中的比例却迅速上升。针对这种情况,1846年、1865年议会先后通过的济贫法案对在城市的贫民不再进行遣返,并扩大了救济贫民的范围和居住区。

——摘编自王章辉《英国工业化与农村劳动力的转移》

材料二 在外人叩关的隆隆炮声中,一向闭关自守的中国被纳入到世界资本主义市场体系,世界劳工市场对中国劳动力的需求和国内人口的压力,导致大量华工走向世界。关内日益加重的人口压力和边疆地区的政治危机,使东北、蒙古等新垦区在近代日益显示出经济、政治上的重要性;清政府放弃了以往对东北的封禁政策,东北近代经济事业和交通事业的迅速发展,使关内外大规模的区域性人口流动以空前的速度进行。伴随着农村自给自足状态瓦解而加强的地区间联系,以及各地农村日益扩大的不平衡及对人口压力的不同反应,使人口在乡村间的迁移更加普遍。生产方式的变化,社会经济生活中出现若干新因素,为移民的空间和职业选择提供了新途径,一种新型的近代式的移民群应运而生,城市移民随之增加。

——摘编自宫玉松《略论中国近代农村人口迁移的特点和性质》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代英国农业人口迁移的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出近代中国农村人口迁移的主要类型,并分析其影响。

材料一 中国最初的慈善组织是随佛教传入而伴生的。唐武宗时期政府担心佛寺对社会的控制,因此废天下僧寺,政府拨付资金承担了佛寺兴办的慈善机构的运营管理。宋代继承了政府对慈善事业的供给和管理职责,同时,地方政府发起、地方士绅参与的社仓、慈幼庄、慈幼局也开始出现,官办民助成为新的慈善机构特征。清初期雍正诏令全国建立普济堂、育婴堂,“行文各省督抚,转饬有司,劝募好善之人,于通都大邑,人物稠集之处,照京师例推而行之”,更带来此后全国性的慈善繁荣。

材料二 随着基督教等西方宗教进入中国,他们以救济作为进入中国的手段,在华兴办医院、学校、育婴堂、孤老院等,还参与赈灾救灾,1904年完全引入国际红十字运动理念的中国红十字会诞生,此后洛克菲勒基金会、童子军、救世军等西方慈善组织陆续进入中国。尽管清末民初,中国也出现了慈善家创办的系列慈善机构,但总体看,在中西公益组织同台竞技的格局中,红十字会、洛克菲勒基金会等组织因其先进的理念、科学的治理模式、国际化的背景,在中国的影响力逐渐增强,而中国传统的善会善堂及其后续慈善机构,因机制的僵化和资源的缺乏,逐渐走向衰落。

材料三 改革开放后,中国的慈善得到恢复和振兴,尤其是进入21世纪后,党和政府鼓励公益组织发展,不断放宽对公益慈善类组织的登记成立条件,而且从税收政策上予以激励,带来了又一次中国公益事业的繁荣。

——以上材料均摘编自刘选国《明清以来中国慈善的繁荣、溃败及复兴》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代慈善事业发展的原因和特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出清末民初中国慈善事业走向衰落的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析改革开放以来特别是进入21世纪以来,中国慈善事业迅速发展的影响。

6 . 经济布局的变化是考察历史变迁的一条大脉络。阅读下列材料:

材料一唐中叶后中国经济重心南移加速,中国的大的区域经济差距主要是南北差距,经济发展水平上表现为南方优于北方。近代以后,自港口城市西行,生产力水平和现代化程度随地理距离的加大而不断下降,大体上形成“西部不如中部,中部不如东部”这种明显的区域经济差距。这种巨变,是近代生产力性质不同于古代生产力,地理环境的作用也有所不同的反映。

——据吴松弟《中国近代经济地理格局形成的机制与表现》

材料二“一五”计划关于工业化建设的总体设想是:基本完成以鞍钢为中心的东北工业基地建设,同时进行华北、西北、华中的新工业基地建设,进而推进全国工业的发展。为了配合工业建设的总体布局,在西北、华北要新建兰新、包兰、宝成等铁路干线。此时期建设的新兴工业城市包括包头、太原、西安、武汉、成都等内地城市。从投资的分配比例看,694个投资项目中有472个放在内地,其余222个大部放在东北。沿海地区几乎没有什么大项目。如1955年国家对上海和天津的投资额分别为这两市折旧额的76%和104%,两市的工业产值增幅分别为负4.49%和1.4%,低于同期全国平均增长幅度。

——据虞和平《中国现代化历程》

(1)根据材料一,概括从古代到近代中国区域经济差异格局的变化。结合所学知识分析近代中国区域经济差异形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,从工业建设总体布局的角度评析“一五”计划。

7 . 中国近代民族工业经历了曲折发展的过程。阅读材料,回答问题。

材料一中国早期民族企业

| 地点 | 创办人 | 企业名称 |

| 上海 | 李鸿章 | 轮船招商局 |

| 广东南海 | 陈启源 | 继昌隆缫丝厂 |

| 上海 | 方举赞 | 发昌机器厂 |

材料二民国初年沪宁杭地区民族工业分布示意图

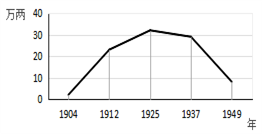

材料三瑞蚨祥绸布店(1862年创立)青岛分号1904至1949年经营销售额的变化趋势图

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国近代民族工业产生的三种途径。

(2)根据材料一、二分析早期中国民族工业的发展特点。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析1937—1949年期间,瑞蚨祥绸布店经营销售额下降的原因。

8 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一清朝中期随着中国与欧美国家贸易规模的扩大,进口商品构成也发生了明显变化。18世纪中叶以前,中国进口商品是以奢侈品为主,之后……进口商品构成转以棉花、棉布、棉纱为大宗……19世纪30年代,棉布、棉纱已经成为中国进口洋货中的重要商品,进口货值不断增加。1825~1826年英国输华棉纺织品价值1895两,1831~1832年增至360521两,1833~1834年达451565两

——郭立珍《清朝中期洋货进口对中国消费生活产生的影响》

材料二19世纪70年代,一部分官僚地主和商人萌生了“设局仿造布匹,冀稍分洋商之利”的动机,然而直到90年代,以1890年建成开工的上海机器织布局、1892年投产的湖北织布官局为标志的中国近代机器棉纺织业才在千呼万唤般的难产中真正诞生。1890~1910年间民族机器棉纺织业共设立工厂27家……民族机器纺织业的产生是“突发式”的,这一点从上述企业的主持人或创办人身份可以看出,它们都是由缺乏手工棉纺织业主经历的业外者创办的,有官僚、士绅、买办、商人等,却没有棉纺织业手工工场主身份。

——彭南生《中国早期工业化进程中的二元模式》

(1)据材料一和所学知识,分析清朝中期中国进口商品结构变化的原因。

(2)据材料二,概括中国近代机器棉纺织业兴起的特点,并结合材料二和所学知识分析洋货进口与近代机器棉纺织业兴起的影响。

材料一 从19世纪60年代到90年代前半期的20多年间,中国民族资本工业约有160多家,投资额约460.5万元,主要是缫丝、棉纺、火柴等轻工业。又创办采矿业20家,投资额约261万元,以上两项合计,不过721.5万元?民族工业又多半集中在沿海的通商口岸,特别是集中在上海、天津等少数大城市。这种情况,就使民族工业脱离了自己的原料产地和销售市场,加深了对帝国主义的依赖。民族工业也不能和封建势力割断联系。

——摘编自《中国近代手工业史》

材料二 “九一八”事变后,国民党的统治受到威胁?红军第五次反围剿失败,被迫长征,力量削弱,蒋介石以为除去了心腹之患。1935年12月,国民党五届一中全会通过《确定国民经济建设实施计划大纲案》,提出要把经济建设与国防建设结合起来,尤其把重工业的建设放在首位?由于国民经济建设运动的开展,加上调整进出口关税,币制的统一,工业,农业,交通等其它社会经济在一定时期得到了某些发展。抗战爆发打断了这一运动,但它仍为后来国民政府在抗战期间运用行政力量干预经济生活以适应战时需要,提供了某些范本。

——摘编自《中国军事经济全史》

(1)根据材料一,概括指出这一时期中国民族资本主义经济发展的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析国民政府开展国民经济建设运动的背景和作用。