材料一 历代盛行的官营作坊,在明清时期受到冲击。江南城镇附近农户不事农耕,“尽逐绫绸之利”,渐成风尚,城镇中“络玮机杼之声通宵彻夜”的情形亦载于史籍。明万历年间,仅苏州丝织业中受雇于私营机房的职工就有数千人,是官局的两三倍。清初在苏州复置官局,设机800张,织工2330名。至康熙六年(1667)缺机170张,机匠补充困难,而同一时期苏州民机不少于3400张。“家杼轴而户纂组,机户出资,机工出力,相依为命久已。”

——摘自许涤新、吴承明主编《中国资本主义发展史》

材料二 直到鸦片战争前夕,中国社会经济中能够直接应用机器生产的棉纺织工场微不足道,棉纺织业的工业化,还缺乏可资利用的现存的手工业基础。民族机器棉纺织业的纱锭数,截至1895年底止,“共为197396枚,工作纱锭162396枚,布机累积数4008台,工作布机3550台”。1895年后,机器棉纺织业成为华商投资设厂热潮的重点。据统计,“至民国2年(1913),中国全国华洋各厂共有纱锭982812枚,其中华商651676枚,日商233448枚。全国布机9389台,其中华商4633台,日商3546台,英商1210台”。日商与英商数量呈下降趋势。……这些经济的发展使民族资本家和产业工人数量增加,为救亡图存运动积蓄了力量。

——摘引自《中国早期工业化进程中的二元模式》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出明清之际江南手工业发展的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,分析近代棉纺织业生产方式的变化,并说明近代棉纺织业发展的影响。

材料一 中国传统城市基本上同帝国行政体系中的各个环节一样,由中央政府通过各级行政官僚紧密控制,是一种城墙都市,是统治权威的象征。传统城市统治着广大的农村地区,两者存在着城—乡共同体、连续体的关系。而在鸦片战争后,通商口岸在中国的沿海沿江地区逐渐建立起来,它们多因商而兴(如:广州是中国传统的对外贸易口岸),同时,它们也是西方文化在中国的主要据点,德人在青岛,英人在香港,上海的都市设计都遵循着西方模式。此外,这些城市虽然失去了原有的城墙,但租界里的新马路与新市区形成“十里洋场”,逐渐与广大的内陆乡村隔绝,造成近代“都市中国”与“乡村中国”的明显区别。

——摘编自刘石吉《传统城市与通商口岸:特征、转型及比较》

材料二 近代以来,西方列强通过各种方式在中国先后开辟了70多个通商口岸,通商口岸“一身二任”的特点,又决定了它既是外国资本主义侵略和掠夺中国的基地和桥头堡,又是输入近代文明的主要阵地和前哨。开埠以后,随着通商口岸近代文明的舶来和建立,近代中国社会的经济、文化、生活结构等方面也发生了众多的变化。

——摘编自陈朝辉《从通商口岸近代文明的传播看中国城市近代化》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出近代通商口岸与中国传统城市的不同。

(2)综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对近代通商口岸发展的认识。

材料一 9.17世纪,英国失地农民的数量还比较有限。1536年法令规定:所有健康的人,一旦被发现乞食,要被剥光衣服,绑在马车后游街示众,同时鞭打至流血,然后遣返原籍。随着圈地规模的扩大,英国政府逐渐认识到,农民进城流浪的问题是社会转型带来的。1572年法令规定:对贫民要进行救济,要求治安法官给每个教区的贫民登记造册,将他们遣返回乡,由当地安置。随着农村剩余劳动力越来越多,失业问题成为比流民更为严重的问题。1629年诰令明确指出:要尽一切可能“为贫民提供资金和原材料,安排他们就业”。随着工业革命的逐步开展,工业化地区需要更多的劳动力。1834年《新济贫法》规定:贫困者必须进入济贫院,参加劳动。其目的是培养受救济者的劳动习惯,使他们能靠劳动谋生。

——摘编自刘书增《社会转型时期英国农业劳动力转移问题》

材料二 尽管苏南地区近代工商业有长足的发展,而且也需要大量的农村劳动力,但其本身发展并不充分,容量也有限。据1933年的调查,苏南地区工厂工人为337222人,这其中苏南籍的农民工人约占60%,总数仅在20万人左右。伴随近代化的步伐,一些近代城市相继兴盛起来,城市人口的大幅度增长刺激了对农产品的大量需求,因而,在这些城市近郊逐渐兴起了一批以种植蔬菜、花卉和水果以及养殖奶牛、蜜蜂为业的农户或畜牧树艺等新式农场。农业内部产业结构的调整成了消化农村剩余劳动力的主要途径,植棉业、蚕桑业、园艺和畜牧业的迅速发展,使农业内部吸纳的农村劳动力达70%。

——摘编自周中建《近代苏南农业内部产业结构调整与农村劳动力转移》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括英国处理农村剩余劳动力政策的变化,并说明其积极影响。(2)根据材料一、二并结合所学知识,比较近代我国苏南地区和英国农村剩余劳动力转移的不同之处,并分析近代苏南地区出现这些不同的原因。

材料一 清末中国人办的制造业和采矿业,集中于上海、南京和汉阳,多是官方和半官方的采矿、冶炼和纺织企业。1895年起,华资制造业数量有了增加。政府在1903年成立商部和1904年颁布“公司法”,各省商绅反帝民族主义情绪也是一个原因。这些企业均有官方资助和支持(如采取部分免税或垄断某些市场等形式)。上海机器织布局和汉冶萍公司就作为官督商办企业由盛宣怀管理,并依靠李鸿章和张之洞支持。即使象张謇的大生纱厂(1899年)和周学熙的启新洋灰公司(1907年)等商办企业,也要归功于官方的关系,大生得到张之洞和刘坤一的支持,启新得到袁世凯的支持。

材料二 晚清时期,工业各种组织特别是近代银行制度并不存在,政府不能建立和保证一个有法律、商业和教育等制度的体制。由于没有关税自主权和外国人已索取的特权,华资企业无法与进口货和外资企业竞争。十九世纪后期的中国经济是贫困的:农村人口在人地比例日趋不利的情况下生活,农业技术发展潜力消耗殆尽。但阻碍中国早期工业发展的因素并不是资本的绝对短缺,问题在于本来有限的经济资源,在只有根本的政治变革才能打破的传统束缚中一直没有发挥作用。经济成就和政治权力的结合是当初公行等垄断事业的特征,在中国早期工业化时期,这种结合也没有分裂过。

——摘编自《剑桥中国晚清史1800—1911年》(美)费正清等中国社会科学出版社

(1)依据材料一并结合所学知识归纳近代中国早期制造业发展的特点?并简要指出其起步背景。

(2)依据材料二并所学知识,分析晚清时期制造业发展的促进因素和制约因素?

材料一 “鸦片战争”前,清政府实行“重农抑商”政策,形成了基于内向型基础上的自然经济发展模式。“鸦片战争”后,工商业的发展必然与资本主义萌芽联系在一起。工业革命中,资本主义机器作业逐渐代替了人工劳动和手工工具,外国商品与以耕织为特征的中国自然经济的纺织品相比,在价格上具有明显的竞争优势,其对中国倾销的速度快速提升。外资廉价工业品倾销中国市场,破坏中国原有的完整的手工纺织程序。

——摘编自江怡李哲《中国工商制度体制与经济结构的近代转型》

材料二 1912年后,荣氏兄弟陆续在上海、无锡、汉口开设中新纺织厂、福新面粉厂、茂新面粉厂。经20余年,荣氏兄弟便进入了中国最大的民族资本家行列,成为名震工商业界的“面粉大王”和“棉纱大王”到1922年2月,荣氏兄弟经营的面粉厂和纱厂已经达到16家。

——摘编自《中国经济史》

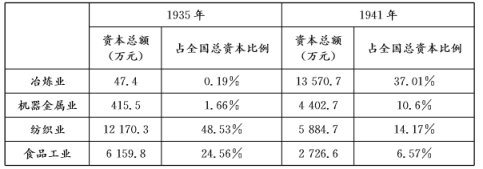

材料三

(1)根据材料一,指出中国经济出现的新变化。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出荣氏企业的性质。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出表格中出现的现象,并分析此现象出现的时代因素。

材料一 上海发昌机器厂原是方举赞、孙英德于1866年合伙成立的一个为外商船厂打制、修配船用零件的手工业锻造作坊,制造资本为200元。1869年已经使用车床,这是它从手工作坊转化为近代工业的重要标志。19世纪70年代后,已经能够制造小火轮船,不久又生产车床、汽锤等,但其制造小火轮船的发动机均为英国制造。进入80年代,受到外商排挤,日趋衰落,到90年代,终于被英商开办的耶松船厂吞并。

——魏永理《中国近代经济史纲》

材料二 张謇通过金融融资的方法向社会招股集资,解决资本问题……张謇高度重视企业内部的立章定规。他亲自拟定的《厂约》,被章开沅教授称为中国早期民族近代企业留下的一篇重要文献……“父教育、母实业”,实业、教育是张謇提倡救国立国一个整体的两个车轮,相依相承,共同发展……1900至1921年间,大生资本增长六倍。以此为基础,张謇发起创办了20多个股份制企业,涉及工业、农业、盐垦、冶金、面粉、造纸、交通运输、金融银行等行业,成立了我国第一个集团公司,控制资金达2240万两……1922年,中国经济形势突变。一战结束后日本的经济侵略卷土重来;天灾人祸、水灾不断导致棉花连年失收;东北市场出现严重萎缩;大生公司战线过长、管理落后等多种不利因素交织在一起,使得大生资本集团陷入困境。

——张绪武《大生纱厂见证封建制度的没落和现代社会的到来》

(1)据材料一,概括上海发昌机器厂的特点。

(2)据材料二,概括张謇企业制度创新的表现。结合所学分析1900至1921年间推动大生资本集团迅速发展的重要因素有哪些?

(3)结合材料一、二及所学,分析影响我国近代民族资本主义发展的不利条件。

7 . 近代以来,生产力进步,东西经贸交流频繁。阅读材料,完成下列问题。

材料一: 16—18世纪,亚洲仍然对欧洲商品不感兴趣,而欧洲则勉强地用金银去支付它所想要的亚洲产品(丝绸、茶叶、香料等)。……进入近代以来,特别是19世纪60年代以后,中西方交流出现了新的状况。中国的茶叶、生丝、棉花大量输往西方,以“英国制造”为代表的西方纺织品、机械设备等也漂洋过海,洋人反客为主,得操丝市、茶市之权,华商之业丝茶者,反仰洋人鼻息,厘毫不能主持,在某些地区,洋布排挤了土纱土布,使中国城市出现生产凋敝,经济萧条的状况。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二: 直到18世纪初,人类主要使用水力和木材等可再生能源,但这时英国一些冶铁炉因为木炭短缺而不得不停产。工业革命初期,水力比煤炭更为廉价,许多英国纺织厂仍然依靠水力;由于煤炭运输成本较高,一些新工业企业不得不建在煤田附近。

材料三: 黄君(黄佐卿)于光绪七年(1881年)建丝厂于沪上。丝车仅一百部,各项机械均购自意法等国。惟是时女工都无充分训练,工作不良,丝质随劣;且所有出品须运往外国市场,向绸商兜售,输运需时,周转为难。自光绪八年至十三年,营业失败,资本损耗殆尽。光绪十三年后,丝厂事业逐渐发达,丝车自一百部增至九百部。后法国绸商渐知中国除土丝外,亦有机制厂丝可供应用,乃相率电请驻沪洋商就近采办。此项办法始自光绪十九年,迄今三十余年,未尝变更也。

——摘自《中国近代史资料选编》

(1)根据材料一,概括指出不同时期欧洲在东西贸易中的地位,并结合所学知识分析欧洲在19世纪60年代以后发展的原因。

(2)结合材料和所学知识,指出材料二中1830年后英国煤产量迅速增长的原因。

(3)根据材料概括此家丝厂初期经营困难的原因。结合所学分析后期经营改善的原因。

8 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一这场战争,自西方人1514年到中国起,是他们积325年窥探之后的一逞。……对于中国人来说,这场战争是一块界碑。它铭刻了中世纪古老的社会在炮口逼迫下走入近代的最初一步。

——摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

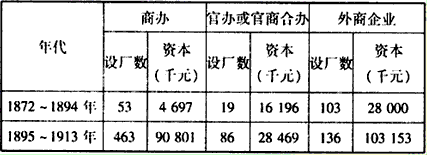

材料二中国近代工业发展情况统计表

材料三仅1937年8月至1938年3月,上海被日军摧毁的工厂就超过两千家,损失超过八亿元。在华北,日本采取“军管理”办法,将中国民族企业整个吞并……1937年,宋子文乘人之危,以低于市场的价格,强行买走南洋兄弟烟草公司20万股的股票,从而控制了这家当时最大的民族烟草公司。

(1)请结合当时中国政治、经济的相关史实,说明材料一中所说的“对于中国人来说,这场战争是一块界碑”。

(2)根据材料二,说明1895~1913年中国近代工业中的三类企业发展情况,并指出三类企业出现这种发展情况的原因。

(3)根据材料三,回答这一时期,阻碍民族工业发展的主要因素。

材料一 “南京布”得名于明清时期来华经商的西方人,产地是以松江为中心的广大江南地区。南京布曾是中国重要的外销货物,在大宗出口商品中输出量居于前列。南京布的热销适逢古代丝绸之路的衰落,两者之间大致承接,堪称丝绸之路的续篇。只是材质从丝绸变为棉花,消费者从达官贵人改易为普通民众。1819年是南京布出口的高点,也是由盛转衰的拐点。南京布的衰退,原因之一在于中国传统棉纺织业的抱残守旧、缺乏进取,业者墨守成法,不知改良。

——摘编自郭卫东《丝绸之路续篇:“南京布”的外销》

材料二 早在明代之前,棉纺织生产就已经发展成为经济领域中最大的产业之一,供养着数以百万计的耕种者、纺织匠和织布匠。棉是纳税的媒介,是比丝绸、苎麻和其他纺织纤维更常见的织物。在18世纪末工业革命之前,印度和中国就曾经是主要的经济区域,它们的棉纺织品生产技术远超欧洲各地。然而,在1750年之后,欧洲的经济发生了巨变:它进入了工业化进程,纺织行业率先进入了机械化。到19世纪初,印度、中国和奥斯曼帝国,从全球的生产国转变为欧洲棉纺织品的购买国,而在接下来的两个世纪当中,它们也一直未能摆脱这种地位。

——摘编自乔吉奥·列略《棉的全球史》

完成下列要求:

(1)据材料一、二,概括“南京布”畅销海外的原因及其影响。

(2)据材料一、二,指出“南京布”由盛转衰的原因以及中西方经济地位的转换。

(3)综合上述材料,谈谈你对“南京布”盛衰变化的认识。

10 . 近代以来,上海见证了中国经济发展中的重大变化。阅读材料,回答问题。

材料一:上海开埠后,“洋布大行,价才当梭布(土布)三分之一。吾村专以纺织为业,近闻已无纱可纺。松、太布市,消减大半”。……从19世纪40年代开始,中国丝、茶的出口额迅速增长。茶的出口由1843年的1300多万斤增加到1855年的8400万斤;丝的出口从1843年的1000多包增加到1855年的56000多包。由于丝、茶等农产品的大量出口,一些地区的农民放弃粮食生产转而种桑植茶。

——摘编自李侃等《中国近代史》

材料二:瑞蚨祥1868年创建于山东济南,1893年瑞蚨祥设立了北京分号北京瑞蚨祥绸布店,在短短几年内几乎垄断京城绸布行业……同时在天津、青岛、烟台、上海等地的分号也相继设立。

材料三:1887年5月,李鸿章上奏朝廷,建议开办淄川铅矿;1887年,山东巡抚张曜又主持开办了淄川煤矿。第二年开始使用少量机器进行开采。

(1)材料一反映了中国经济出现了什么新变化?

(2)材料二、三中的企业各属于哪一类企业?李鸿章当时属于哪一运动的代表人物?