材料一 9.17世纪,英国失地农民的数量还比较有限。1536年法令规定:所有健康的人,一旦被发现乞食,要被剥光衣服,绑在马车后游街示众,同时鞭打至流血,然后遣返原籍。随着圈地规模的扩大,英国政府逐渐认识到,农民进城流浪的问题是社会转型带来的。1572年法令规定:对贫民要进行救济,要求治安法官给每个教区的贫民登记造册,将他们遣返回乡,由当地安置。随着农村剩余劳动力越来越多,失业问题成为比流民更为严重的问题。1629年诰令明确指出:要尽一切可能“为贫民提供资金和原材料,安排他们就业”。随着工业革命的逐步开展,工业化地区需要更多的劳动力。1834年《新济贫法》规定:贫困者必须进入济贫院,参加劳动。其目的是培养受救济者的劳动习惯,使他们能靠劳动谋生。

——摘编自刘书增《社会转型时期英国农业劳动力转移问题》

材料二 尽管苏南地区近代工商业有长足的发展,而且也需要大量的农村劳动力,但其本身发展并不充分,容量也有限。据1933年的调查,苏南地区工厂工人为337222人,这其中苏南籍的农民工人约占60%,总数仅在20万人左右。伴随近代化的步伐,一些近代城市相继兴盛起来,城市人口的大幅度增长刺激了对农产品的大量需求,因而,在这些城市近郊逐渐兴起了一批以种植蔬菜、花卉和水果以及养殖奶牛、蜜蜂为业的农户或畜牧树艺等新式农场。农业内部产业结构的调整成了消化农村剩余劳动力的主要途径,植棉业、蚕桑业、园艺和畜牧业的迅速发展,使农业内部吸纳的农村劳动力达70%。

——摘编自周中建《近代苏南农业内部产业结构调整与农村劳动力转移》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括英国处理农村剩余劳动力政策的变化,并说明其积极影响。(2)根据材料一、二并结合所学知识,比较近代我国苏南地区和英国农村剩余劳动力转移的不同之处,并分析近代苏南地区出现这些不同的原因。

材料一 鸦片战争作为中国近代史的开端,实际上导源于它是近代中外关系史的开端;鸦片战争打开 了中国的大门,把中国拉进世界潮流之中,这就从一个方面推动了中国的外交近代化。到清朝覆灭时, 中国在处理对外关系上已能从多方面适应世界潮流,大体走上了正常轨道。

————摘编自张振鸥《中国近代史开端与近代中外关系》

材料二 新世纪中国的新型工业化道路,与西方发达国家传统的工业化道路和 中国计划经济条件下 的传统工业化道路不相同,是信息化带动、以集约型增长为主、发挥比较优势和后发优势、协调机械 化与就业、力求产业结构优化、与城镇化适度同步、以经济效益为中心、实现可持续发展、对外开 放和政府导向、市场推动型的工业化道路。

一——摘编简新华 向琳等《论中国的新型工业化道路》

材料三

(1)根据材料一并结合所学知识,指出中国近代化和工业化的一大特征是什么,并说明这一特征对 中国近代化与工业化进程产生的影响。

(2)根据材料二,指出实现新型工业化道路的基本方式,并结合所学知识,说明建国以来党和政府在 “工业化道路”策略上的变化。

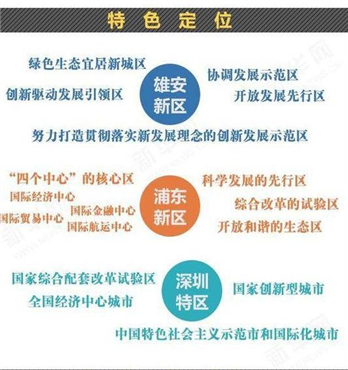

(3)结合材料四和所学知识分析雄安新区相比深圳和浦东定位有何不同?

| 1895年 | 1913年 | 增长 | 货物类型 | |

| 中国进口 | 1.7亿 | 5.7亿 | 3.3倍 | 生活消费品占85%,生产资料占15% |

| 中国出口 | 0.28亿 | 1.66亿 | 8倍 | 农产品、手工业产品占96%,工业品占4% |

| A.中国日益卷入资本主义世界市场 | B.国人消费国外产品势头强劲 |

| C.民族工业基础薄弱发展缓慢 | D.农业落后制约国家经济发展 |

①自然经济 ②外国资本主义经济 ③民族资本主义经济 ④官僚资本主义经济

| A.①②③ | B.①③④ |

| C.①②④ | D.②③④ |

材料一 民国时期的外交官员,几乎都被愤怒的青年学生殴打过。1919年,外交总长曹汝霖家被烧,驻日公使章宗祥被打;1921年总长郭泰祺处理中日纠纷,被北京学生殴打;1928年外交部长王正廷处理济南惨案,家被毁,1931年处理“九一八”事件被学生打得头破血流,随同人员蔡元培、顾维钧一起被殴。

材料二 “在这排日声中,我敢坚决的向中国青年进个忠告,就是日本人是很有值得我们效法之处的……我们应该看现代兴国史,现代的新国的历史。”

——鲁迅《“日本研究”之外》

材料三 “‘宁为玉碎,不为瓦全’,在外交上却不能接受这条成语的,因为国家是不能任其破碎的。在外交上也不可能指望百分百的成功,如果你要达到百分百的成功,而对方也这样要求,那就不可能有成功的外交,因为这样就无法达成协议……自五四以来,“人民外交”的口号已成为非常时髦的口号,群众组织起来大游行或组成代表团对中国的外交施加压力,常常造成灾难性的后果。” ——《顾维钧回忆录》

请回答

(1)结合当时历史分析材料一中外交官员普遍被打的原因。

(2)概括材料二中鲁迅的观点。

(3)评价材料三的观点。