名校

1 . 据统计,四川地区在1937年前仅有工厂100家,1940年8月为847家,1942年为1153家,1944年为2071家。这一时期四川地区工厂的发展( )

| A.源于阶级矛盾激化所导致的内乱 | B.与国民政府不抵抗政策直接相关 |

| C.根本上改变了旧中国的工业布局 | D.是战时经济的产物且带有偶然性 |

您最近一年使用:0次

2023-09-12更新

|

204次组卷

|

3卷引用:四川省达州外国语学校2024届高三9月月考文综历史试题

真题

名校

2 . 近代以来,不同时期对华贷款最多的国家不断变化,1840~1911年是英国,1911~1927年是日本,1927~1949年是美国,1949~1960年是苏联。对上述变化理解最全面的是( )

| A.中国国家实力与经济发展水平的变化 | B.世界上主要国家对华政策性质的变化 |

| C.近代以来中国对外援依赖程度的变化 | D.国际局势影响下中国国际地位的变化 |

您最近一年使用:0次

2023-01-07更新

|

3985次组卷

|

21卷引用:四川省宜宾市叙州区第一中学校2023-2024学年高二上学期期末历史试题

四川省宜宾市叙州区第一中学校2023-2024学年高二上学期期末历史试题2022年新高考天津卷历史真题(已下线)回归教材重难点09中华人民共和国成立和社会主义革命与建设-【查漏补缺】2023年高考历史三轮冲刺过关(新高考专用)2022年天津高考历史真题变式练习世界史湖南省长沙市湖南师大附中2024届高三上学期开学摸底考历史试题(已下线)第14讲两次鸦片战争与列强侵略的加剧(讲义)-2024年高考历史一轮复习讲练测(新教材新高考)(已下线)考点巩固卷23民族关系与国家关系-2024年高考历史一轮复习考点通关卷(新高考通用)(已下线)纲要上第25课-实战高考2024年一轮复习全考点突破山东省济南市历城第二中学2024届高三上学期开学摸底考历史试题(已下线)组卷网·期中复习-选必一 第四单元 民族关系与国家关系-高频考法精讲精练福建省德化第二中学2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题海南省琼海市海桂中学2023-2024 学年高二上学期期中历史试题(B卷)湖北省十堰市六县市区一中教联体2023-2024学年高二12月联考历史试题云南省宣威市第六中学2023-2024学年高二11月月考历史试题(已下线)专题09 社会主义革命与建设-2024年高考历史二轮专题复习高频考点追踪分析与预测专题04 近代中国的救亡图存练习(新教材新高考)(已下线)冲刺2024年高考历史真题重组卷02(天津专用)(已下线)黄金卷01-【赢在高考·黄金8卷】备战2024年高考历史模拟卷(江苏专用)(已下线)倒计时4天-2024年高考考前20天终极冲刺攻略河南省邓州市第二高级中学校2023-2024学年高二下学期第三次月考历史试题江苏省2024届高三下学期模拟预测历史试题

3 . 全国抗战爆发前,中国工业虽基础薄弱,但是也取得了-一些成就。工业主要集中在以上海为中心的东南江海沿岸及铁路沿线。全国抗战爆发后、国民政府为集中全人力、物力、财力抗战,将东部工业大规模迁至西南、西北等地。民族业的内迁

| A.一定程度上改变了中国工业的布局 | B.减缓了日本经济侵略中国的步伐 |

| C.建立了官僚资本对国民经济的控制 | D.促使民族工业产业结构趋于平衡 |

您最近一年使用:0次

2022-06-09更新

|

98次组卷

|

2卷引用:四川省广安市邻水实验学校2021-2022学年高一下学期第三学月考试历史试题

4 . 1931年11月,《中华苏维埃共和国劳动法》规定“实行八小时工作制和休假制”。1940年12月,中共中央提出“八小时工作制还难于普遍推行,在某些生产部门还须允许十小时工作制。其他生产部门,则应随情形规定时间”。这一调整

| A.调动了工人阶级劳动热情 | B.保障了民族工业生产发展 |

| C.加剧了劳资双方经济矛盾 | D.适应了民族战争形势需要 |

您最近一年使用:0次

2022-05-24更新

|

234次组卷

|

4卷引用:四川省遂宁市安居育才中学2024届高三10月月考文综历史试题

5 . 据统计,截至1936年年底,西南和西北地区的工业只占全国工业资本总数的4.21%,工人数只占全国产业工人总数的0.79%。从1938年到1943年,这些地区的民族工业有了明显的发展,新设立的工厂如雨后春笋般迅速增多。这一变化

| A.说明支撑持久抗战的物质基础得到充实 |

| B.表明国民政府为抗日战争做了充分的准备 |

| C.客观上受益于抗日民族统一战线的形成 |

| D.反映了日本对华侵略的战略方针发生变化 |

您最近一年使用:0次

2022-03-06更新

|

81次组卷

|

3卷引用:四川省凉山彝族自治州普格县中学校2021-2022学年高一下学期期中历史试题·

名校

6 . 国民政府早在1935年就确定将以四川为中心的大西南作为抗战后方基地,抗战爆发后于1937年10月30日决定迁都重庆。到1939年年底,国民政府共搬迁工厂410家,搬运机器及原料63769吨到后方。国民政府的这些做法

| A.是国民党消极抗战的产物 | B.增强了中国持久抗战的能力 |

| C.打击了官僚资本主义企业 | D.推动了敌后抗日根据地发展 |

您最近一年使用:0次

2022-03-05更新

|

187次组卷

|

2卷引用:四川省凉山州宁南中学2021-2022学年高一下学期第一次月考历史试题

名校

7 . 据统计,至1943年上半年,大后方工厂总数较战前增加15倍,资本总额增加72倍。从分布上看,川渝占44%,湘桂占21.11%,陕甘占13.93%,云贵占5.8%,青、宁更是从无到有。这反映出,当时

| A.国民经济结构得到优化 | B.官僚资本垄断地位强化 |

| C.工业发展适应战时需要 | D.大后方重工业发展迅速 |

您最近一年使用:0次

2021-06-15更新

|

575次组卷

|

6卷引用:四川省凉山州2021-2022学年高一下学期期末考试历史试题

名校

8 . 20世纪30年代以前,大连港以进口砂糖、面粉、纤维制品等物资为主,出口豆制品、煤炭、生铁等物资。从30年代中后期开始,五金机械类(包括石油)等生产器材的进口急剧上升,针对英美等国的物资出口出现明显萎缩。其主要原因是

| A.英美等国奉行贸易保护主义政策 | B.国民政府开展国民经济建设运动 |

| C.东北成为日本战争物资供给基地 | D.洋货受到东北传统农业经济抵制 |

您最近一年使用:0次

2021-05-22更新

|

1089次组卷

|

15卷引用:四川省天府名校2021届高三5月诊断性考试文综历史试题

四川省天府名校2021届高三5月诊断性考试文综历史试题四川省遂宁市安居育才中学2024届高三10月月考文综历史试题2022年高考历史一轮复习专项训练(中外历史纲要上)-第22课从局部抗战到全国抗战山东省枣庄市第八中学2022届高三9月月考历史试题2022年高考历史一轮复习专题检测卷(新教材新高考)-专题08中华民族的抗日战争和人民解放战争重庆市育才中学2022届高三上学期适应性月考(一)历史试题宁夏银川市育才中学2022届高三第二次月考历史试题2021-2022学年高一中外历史纲要上册课后培优练(统编版)-第22课从局部抗战到全国抗战【必刷题】2021-2022学年高一历史同步练习(中外历史纲要上)-第22课从局部抗战到全国抗战2021-2022学年高一中外历史纲要上册同步点对点专项训练-第22课从局部抗战到全国抗战(已下线)专题09中华民族的抗日战争和人民解放战争【好题帮】-备战2023年高考历史一轮复习考点帮(全国通用)第22课从局部抗战到全国抗战-纲要上课时练习+单元测试河南省济源市济源高级中学2023届高三上学期开学考试历史试题黑龙江省佳木斯市第一中学2024届高三上学期第二次调研考历史试题(已下线)(选择50题)主题06中国新民主主义革命兴起和走向胜利-超燃历史一轮课件帮好题帮(新教材)

名校

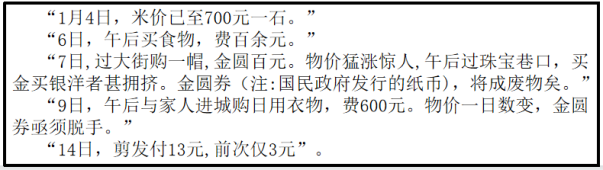

9 . 以下记载出自1949年浙江大学教授夏承焘的日记:

据此可以推知国统区

据此可以推知国统区

| A.社会秩序异常混乱 | B.国民经济全面崩溃 |

| C.四大家族疯狂掠夺 | D.国民政府失去民心 |

您最近一年使用:0次

2021-05-05更新

|

651次组卷

|

7卷引用:四川省凉山州宁南中学2020-2021学年高一下学期第二次月考历史试题

四川省凉山州宁南中学2020-2021学年高一下学期第二次月考历史试题山东省日照市2021届高三二模历史试题黑龙江省哈尔滨市第三中学2020-2021学年高一下学期第一学段考试历史试题陕西省榆林市第十二中学2020-2021学年高一下学期第二次月考历史试题2022年高考历史一轮复习专题检测卷(新教材新高考)-专题08中华民族的抗日战争和人民解放战争【上好课】2021-2022学年高一历史同步备课系列(中外历史纲要上)-第24课人民解放战争(作业)(已下线)【对点变式题】2021-2022学年高一历史上学期期中期末必考题精准练(统编版)-必考点12民族资本主义的发展历程

名校

10 . 下面是1940年5月国民党政府中央银行经济研究处编制的重庆基要商品趸售物价指数表(该表指数以1937年1~6月为100)。这可用来说明

| 商品种类 | 食物类(大米、小麦、副食品) | 纤维类(棉纱、布匹) | 金属类(钢、电线) |

| 指数 | 248 | 491 | 1238 |

| A.民族危机下民族工业发展迅速 | B.物价变动影响了民族企业发展 |

| C.抗战时期牺牲农业来保障工业 | D.工业布局失衡局面得到了改善 |

您最近一年使用:0次

2021-04-25更新

|

251次组卷

|

4卷引用:四川省成都外国语学校2021-2022学年高二上学期开学考试历史试题

四川省成都外国语学校2021-2022学年高二上学期开学考试历史试题河南省新乡市2021届高三三模文综历史试题广西2021届高三4月模拟文综历史试题(已下线)考点21南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路-【精华备考】2023年高考一轮基础学案(纲要上)