材料一 1984年,中央一号文件指出:“鼓励集体和农民本着自愿互利的原则,将资金集中起来,联合兴办各种企业,尤其要支持兴办开发性事业。”这条政策区别于以往的主要意义在于,摘掉了扣在乡镇企业头上的各种意识形态的帽子,解决了当时由承包制引起的集体与个人之间的矛盾,为乡镇企业在新环境下指明了发展路径。此后,乡镇企业迅速发展,在国民经济增长中扮演着重要角色。与此同时,乡镇企业为农民收入增长提供了新的来源。1978~2006年,乡镇企业从业人员工资水平逐步提高,由人均年收入308元增加到8369元,乡镇企业工资性收入占农民人均纯收入的比重由8. 2%提高到46. 4%,乡镇企业已成为支持农民收入增长的主要因素。更重要的是,乡镇企业带动了农民劳动力向城市转移,开启了城镇化的进程。

——摘编自李晓寒《当代中国改革的历史进程与基本经验》

材料二 20世纪80年代初,我国城镇化进程加速,由于当时农村的环境保护意识不强,城市工厂可以将一部分宜在农村加工的产品或零部件有计划地扩散给社队企业经营,这给城市工业的“三废”等污染进入农村地区提供了渠道。一些高污染的行业如造纸、化工等则以联营、分厂等名义进入农村地区,带来了严重的环境污染。为此,1984年,国务院出台了《关于加强乡镇、街道企业环境管理的规定》,明确指出“禁止污染向乡镇、街道转移”。此外,这一时期农村的乡镇企业蓬勃发展,在促进乡镇建设和农村劳动力转移的同时,带来了新的环境问题:一是乡镇企业未经处理排入环境中的“三废”,导致了水、土壤和空气的污染;二是乡镇企业为扩大规模,大量砍伐森林,占用耕地,造成水土流失和土壤沙化。从污染范围和程度来看,乡镇企业引致的污染已远超城市工业污染,成为社会关注的重点。因此,“对乡镇企业的发展,要合理规划,应当注意防止对环境的污染”被写入《中华人民共和国国民经济和社会发展第七个五年计划》。

一摘编自闵继胜《改革开放以来农村环境治理的变迁》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳20世纪80年代以来乡镇企业发展的有利条件。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明20世纪80年代以来农村环境问题形成的原因,并谈谈你的看法。

| A.人民公社化运动的推动 | B.家庭联产承包责任制的逐步推行 |

| C.城市经济体制改革的全面展开 | D.上海浦东的开发和开放 |

| A.商标品牌意识已经普及 | B.城市改革取得明显成效 |

| C.市场经济体制已经建立 | D.非公有制经济得到承认 |

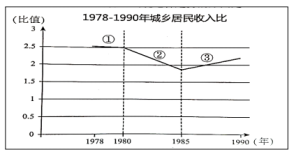

| A.农村改革取得巨大成就 | B.城市经济体制改革逐渐深入发展 |

| C.对外开放迈出重大步伐 | D.社会主义市场经济体制开始建立 |

| A.推动了商业管理体制的革新 | B.标志着城市经济体制改革的开始 |

| C.动摇公有制经济的主体地位 | D.彻底突破了计划经济体制的束缚 |

材料一 大革命失败后,中国共产党走上了武装反抗国民党反动统治的道路,先后发动了南昌起义、秋收起义和广州起义。秋收起义受挫后,毛泽东分析了敌强我弱的形势,决定改向敌人统治力量薄弱的山区进军。毛泽东带领部队到达井冈山,创建了井冈山革命根据地,并及时总结了井冈山斗争的经验,从理论和实践上为中国革命找到了一条新的道路。

——摘编自《浅析毛泽东的农村包围城市》

材料二 1949年10月1日中华人民共和国的成立,中国人民开始真正当家作主,成为国家、社会和自己命运的主人。新中国的建立,使中国实现了从两千多年的封建专制政治、近代以来照搬西方民主政治模式的失败尝试向新型人民民主政治的伟大跨越。

——摘编自《中国民主政治建设白皮书》(2005年10月)

材料三 以十一届三中全会为起点,20世纪的最后20年,在世界的东方,中国进行了一场卓有成效的社会变革,中国进入了社会主义现代化建设的历史新时期。

——《复兴之路》解说词

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,中国共产党在这一时期“找到了一条新的道路”是指什么道路?并指出中国共产党人选择这条道路的依据。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出新中国成立初期是怎样向“新型人民民主政治”跨越的?

(3)根据材料三并结合所学知识,简要说明十一届三中全会的历史意义。综合以上材料并结合所学,我们可以得到哪些历史认识?

| A.十一届三中全会的召开、市场经济体制的目标确立、中国加入世贸组织 |

| B.扩大企业自主权、市场经济体制的目标确立、中国加入世贸组织 |

| C.开放14个沿海港口城市、开放开发上海浦东、建立自由贸易区 |

| D.建立4个经济特区、邓小平南方讲话、市场经济体制的目标确立 |

材料一 (王景)迁庐江太守。先是,百姓不知牛耕,致地力有余而食常不足。郡界有楚相孙叔敖所起芍陂稻田。景乃驱率吏民,修起芜废,教用犁耕,由是垦辟倍多,境内丰给。是岁,年疫。京师及三州大旱,诏勿收兖、豫、徐州田租、刍稿(汉代的一种税收),其以见谷赈给贫人。

——摘自《后汉书》卷七十六、卷三

材料二 明朝后期,玉米、番薯等美洲粮食作物通过多种途径传入中国,逐渐得到推广。番薯“亩可得数千斤,胜五谷几倍”,玉米“种一收千,其利甚大”,大大缓解了“民食问题”,人们遂能腾出更多的时间、劳力和土地等去发展经济作物,社会生活的许多方面也因此深受影响。而粮食生产革命和人口爆炸互为因果,清代以来,人口压力不断增加,原本人烟稀少的广大山区,因为“老林初开,包谷不粪而获”和番薯“备荒第一物”的特性,玉米、番薯等栽种遍野,“生齿日繁”。“棚民租山垦种,阡陌相连,将山土刨松,一遇淫霖,沙随水落,倾注而下,溪河日淀月淤,不能容纳。”

——摘编自何炳棣、陈树平等的研究成果

材料三 1950年6月,中央人民政府委员会通过和颁布实施《中华人民共和国土地改革法》,成为指导土地改革的基本法律依据。土地改革法规定:“废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民的土地所有制,借以解放农村生产力,发展农业生产,为新中国的工业化开辟道路。”同时规定,把过去征收富农多余土地财产的政策,改为保存富农经济的政策,以便更好地孤立地主、保护中农和小土地出租者、稳定民族资产阶级。归根到底,是为了有利于生产的恢复和发展。

——摘编自《中国共产党七十年》

材料四 现代中国的农村改革始于20世纪70年代末。这次改革由安徽凤阳县小岗村开始,形成了以包产到户、包干到户为主要形式的家庭联产承包责任制。这一制度的广泛推行,使中国农村发生了翻天覆地的变化,并深刻地改变了当代中国的历史进程。

——摘编自张海荣《包产到户责任制的历史变迁》等

(1)据材料一,结合所学知识,概括中国小农经济的特征。

(2)据材料二,结合所学知识,概述美洲作物传入对明清中国的影响。

(3)据材料三,结合所学知识,概括新中国土地改革的历史作用。

(4)据材料四,结合所学知识,简析家庭联产承包责任制的意义。

| A.表明发展市场经济成为社会的共识 | B.从法律上确认了城市住房产权私有 |

| C.城市居民住宅分配实现了市场化 | D.推动了中国社会商品经济的发展 |

| A.国有企业改革的成效不足 | B.劳动适龄人口的急剧增长 |

| C.中国加入世贸组织的冲击 | D.社会主义市场经济的探索 |