材料一 苏联史研究专家闻一在他的著作《凯歌悲壮》里,把苏俄(联)的历史分为五个时期:凯歌年代、退却年代、剥夺年代、战争年代和战后年代。他认为1921—1927年是苏俄(联)历史上的“退却年代”,20世纪30年代是苏联历史上的“剥夺年代”。

1934年,法国作家罗曼·罗兰到苏联访问之后写下了《莫斯科日记》,书中写道:“目前这些政策包含着某种消极的东西,这是不可避免的。我丝毫不怀疑,世界更美好的未来是与苏联的胜利连在一起的。”

——《大国崛起》解说词

(1)根据材料一并结合所学知识回答,“退却年代”的苏俄(联)在工农业领域是如何“退却”的?

材料二 邓小平模式是如何从历史上演变过来的?可以用八个字来概括,那就是“路径障碍,试错反弹”,更具体地说,极“左”思潮体现的路径,使中国在“文化大革命”中陷入到了绝境,形成“路径障碍”,而摆脱这一困境的办法,并不是以邓小平为代表的执政精英预先根据某一种现成的蓝图施工,而是在实践与试错中,不断针对面临的具体矛盾、困难与问题进行政策调整

(2)为摆脱“路径障碍”,在实践中,邓小平在经济体制上怎样进行政策调整的?

材料三 1921年列宁说:“目前已经很清楚,我们用冲击的方法,即用简捷、迅速、直接的办法实行社会主义生产和分配的原则的尝试已经失败了。政治形势向我们表明,在许多经济问题上,必须退到国家资本主义上去,从冲击转到围攻的方法上去。”

——《苏联兴亡史》

(3)依据材料三并结合所学知识,指出“简捷、迅速、直接的办法”是什么?“退到国家资本主义”的政策指的是什么?该政策的特点是什么?

材料一:夫在芸耨,妻在机杼,民无二事,则有储蓄。……春夏夫出于南亩,秋冬女练于布帛,则民不困。

——《尉缭子·治本》

材料二:19世纪下半叶,中国近代工业化开始缓慢起步。……1912年至1920年中国工业年均增长率为13.4%,1923年至1936年为8.7%。

——刘佛丁《中国近代经济发展史》

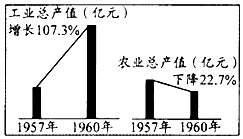

材料三:《中国1957~1960年工业、农业总产值》中国1960年三大产业之间的比例关系

材料四:搞农村家庭联产承包,废除人民公社制度。这个发明权是农民的。……“我国实现工业化不能以牺牲农业为代价,不能过多追求速度和数量,而是要走出一条科技含量高、经济效益好、农轻重协调发展的新型工业化路子。”

请回答:

(1)依据材料一归纳小农经济的特点,指出与这种生产方式相适应,我国古代的经济政策。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出1912—1920年中国工业发展的特点。造成这种特点的主要原因有哪些?

(3)根据材料三概括20世纪五十年代后期中国经济结构存在的主要问题,分析其问题出现的主要原因。

(4)根据材料四,指出家庭联产承包责任制能够调动农民生产积极性的主要原因。对比材料三和四,中国关于工业化道路的认识有何变化?

材料一 一九七九年,那是一个春天,有一位老人在中国的南海边画了一个圈,神话般地崛起座座城,奇迹般地聚起座座金山。……一九九二年,又是一个春天,有一位老人在中国的南海边写下诗篇,天地间荡起滚滚春潮,征途上扬起浩浩风帆。

——歌曲《春天的故事》

材料二 到1979年,集体农业活动的组织方面正在发生一场意义更为深刻的变化……开始了叫作生产责任制的某些尝试。……到1983年底,几乎全部农业生产都是以家庭为基础。

——《剑桥中华人民共和国史》

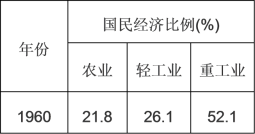

材料三 我国对外开放示意图

材料四 1987年6月12日,邓小平会见外宾时第一次公开提出建立海南经济特区问题。他说:“我们正在搞一个更大的特区,这就是海南岛经济特区。海南岛和台湾的面积差不多,那里有许多资源,有富铁矿,有石油天然气,还有橡胶和别的热带亚热带作物。海南岛好好发展起来,是很了不起的。”

——《百年中国》

请回答:

(1)材料一中的“老人”指的是谁?“春天”的内涵是什么?材料一中崛起的“座座城”指的是哪几个城市?

(2)材料二中给农村带来“深刻的变化”的政策是什么?这种变化是在中国共产党的哪次重要会议后出现的?

(3)根据材料三,指出我国对外开放的基本格局。

(4)根据材料四并联系海南建省办特区二十九年所取得的辉煌成就,你认为海南办经济特区的优势有哪些?

4 . 史料研读史料一到1979年,集体农业活动的组织方面正在发生一场意义更为深刻的变化。……开始叫作生产责任制的某些尝试。……责任进一步下放到家庭中。到1981年或1982年,在最贫困的省份中,90%以上的家庭以户而不是以生产队为单位负责耕种以前的集体土地。这个制度在较富裕的省份中也日益推广开来。……到1983年底,几乎全部农业生产都是以家庭为基础的。

——《剑桥中华人民共和国史》

史料二只有坚决地系统地进行改革,城市经济才能兴旺繁荣,才能适应对内搞活、对外开放的需要真正起到应有的主导作用,推动整个国民经济更好更快地发展。

——《关于经济体制改革的决定》

史料三我国的经济体制改革在经历了20世纪80年代初以农村改革为重点的第一阶段,80年代中后期以城市为重点、城乡联动和全面改革以来,以中共十四大为标志,改革进入了新阶段。……新阶段是改革的攻坚阶段,是以建立新体制为主要使命的阶段。中国经济体制改革主要目的是促进生产力发展,从而使得国民经济迅速发展。经济体制改革首先在农村取得突破性进展,农村改革推动了城市经济体制改革,在农村,首先在安徽、四川试行,然后逐步推广到全国农村。在城市也是逐步扩大企业自主权,由点到面,先试点后推广。改革旧的经济体制,探索社会主义市场经济体制。

——宁可主编的《中国经济发展史》

(1)史料一反映了我国农村生产关系变革的“不变”与“变”的具体表现是什么?

(2)据史料二,概括指出1984年以后,我国经济体制改革的重心发生了怎样的变化?

(3)根据史料三并结合经济体制改革的进程,概括中国经济体制改革进程的主要特点。

材料一:(1958年)北戴河会议以后,全国农村一哄而起,大办人民公社。没有经过试验,只用一个多月的时间就基本实现公社化……人民公社的特点叫“一大二公”,实际上就是搞“一平二调”。在全社范围内统一核算,统一分配,实行部分的供给制,造成原来的各个合作社之间、社员与社员之间严重的平均主义。同时,社员的自留地、家畜、果树等,也都被收归社有。在各种“大办”中,政府和公社还经常无偿地调用生产队的土地、物资和劳动力,甚至调用社员的房屋、家具。这些实际上都是对农民的剥夺,使农民惊恐和不满,纷纷杀猪宰羊,砍树伐木,造成生产力的很大破坏,给农业生产带来灾难性的后果。

材料二:1978年底,安徽省凤阳县小岗村18户农民为摆脱贫困,暗中自发将集体耕地包干到户。1979年2月,中共安徽省委召开会议,决定在肥西县山南公社进行包产到户试点,指出:许多干部一讲到包产到户,就心有余悸,可以说谈“包”色变,但农民普遍希望包产到户,这是矛盾,必须要在实践中加以检验。会议强调试点不宣传、不报道、不推广。1979年9月,中共中央下发文件,认为因某些副业生产的特殊需要和边远山区、交通不便的单家独户可以实行包产到户,一般不加以提倡。1980年9月,中央下发《关于进一步加强和完善农业生产责任制的几个问题》,指出:“在生产队领导下实行的包产到户是依存于社会主义经济,而不会脱离社会主义轨道的,没有什么复辟资本主义的危险。”1982年9月,中共“十二大”对以包产到户为主要形式的农业生产责任制改革予以肯定,包产到户在农村迅速推广…

——上述材料均摘编自胡绳主编《中国共产党的七十年》等

(1)材料一中所述事件错误的实质是什么?该事件对当时中国经济发展产生了怎样的危害?

(2)根据材料二及所学知识,说明农村改革的主要内容及推进的特点。从上述经济政策的实施或调整中,你能得到什么启示?

材料一:社会主义社会的基本矛盾仍然是生产关系和生产力、上层建筑和经济基础之间的矛盾。我们改革经济体制,是在坚持社会主义制度的前提下,改革生产关系和上层建筑中不适应生产力发展的一系列相互联系的环节和方面。这种改革……是社会主义制度的自我完善和发展。

——《十二大以来重要文献选编》

材料二:1990年7月5日,中共中央政治局常委邀请一批经济学家座谈经济形势和对策……认为,1988年的通货膨胀……都是由于采取"市场改革取向"错误路线的结果。1992年春,88岁的邓小平于1月17日离开北京……对这次邓小平的南巡谈话,当时的很多人不理解……完全是客观形势使然。

请回答:

(1)家庭联产承包经营责任制是中国经济体制改革的重要内容,依据材料一从原因和结果两方面分析实行家庭联产承包经营责任制的正确性。

(2)根据材料二和所学知识,分析当时很多人不理解邓小平南巡谈话的历史根据是什么?作者为什么认为这次南巡是"客观形势使然"?邓小平的南巡谈话有何意义?

(3)根据以上材料分析国家在发展经济时应注意的问题

材料一:鸦片战争以后,西方列强的经济侵略,摧毁了中国自身孕育的资本主义萌芽,瓦解着中国传统的封建经济,把中国卷入世界资本主义市场。中国面临“千古未有之变局”。

——摘编自《历史学家茶座》

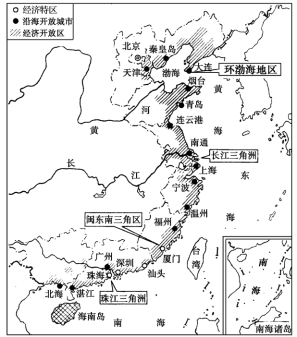

材料二:中华人民共和国初期农业生产统计表(金额单位:亿元)

年份 | 1952年 | 1953年 | 1954年 | 1955年 | 1956年 |

农业总产值 | 461 | 510 | 535 | 575 | 610 |

材料三:浙江省温州地区三个重要年份的农业生产发展状况

年份 | 农业总产值(亿元) | 比上年 增长率 | 财政收入 (亿元) | 比上年 增长率 | 社会消费售总额(亿元) | 比上年 增长率 |

1979 | 7.78 | 14.12% | 1.35 | 66.0% | 6.30 | 42.5% |

1993 | 44.53 | 8.7% | 18.68 | 54.4% | 92.51 | 36.3% |

——摘自《中共浙江省温州历史大事记(1949年5月——1994年12月)》

(1)依据材料一并结合所学知识,概述自鸦片战争后到19世纪70年代以前,中国经济结构出现了哪些变动?(2)据材料二分析1952~1956年新中国农业发展状况?这一状况的出现与当时在农村开展的什么运动有关?

(3)根据材料三并结合所学知识,指出以上两个重要年份农业发展的相关政策背景。

材料一:1929~1933年蔓延整个资本主义世界的经济大萧条,使美国农业受到进一步打击。如果以1967年农产品生产者价格指数为100的话,1928年这一指数为64.8,1932年只有29.5,其中谷物和牲畜的价格指数分别下降了63%和56%,农场主的现金收入也从1929年的113亿美元降至1932年的47.5亿美元,农场纯收入由61.5亿美元降至20.8亿美元,分别下降了58%和67%。到1930年负债农场达252万个,占农场总数的38.5%。

——摘编自徐更生《美国农业政策》

材料二:1927年的苏共第十五次代表大会上,斯大林在肯定工业化计划已经取得的成果后,就提出了农业生产落后的问题,并指出摆脱这种落后局面的出路:“出路就在于把分散的小农户转变为以公共耕种为基础的联合起来的大农庄,就在于转变到以高度的新技术为基础的集体耕种制,别的出路是没有的。

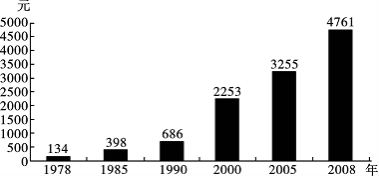

材料三:

1978-2008年农民人均收入柱形图

(1)根据材料一并结合所学知识,指出美国当时是如何解决农业方面的萧条局面的?其实质是什么?

(2)根据材料二并结合所学知识,指出为此苏联在农业方面采取了什么措施?并对其进行评价。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出1978-2008年我国农民人均收入增长的原因并分析其实质。

材料一 专卖盐史的前中期,官府多直接运销食盐,称“榷卖”,易造成强行配卖、非产盐区供应不足等问题。北宋庆历末年,试点并推广盐钞法:于三司之下设榷货务,接受商人现钱,并发给支付凭据,即“盐钞”(由监管严密、独立庞大的套色印刷作坊印制,靡费万数),再由客商前往产地凭钞取盐,辗转运销。贩盐钞客的利润率高达80%——110%,一时间“商贾驰走,亿万之钱辐辏而至”。批评之声随之而来,官员杨时指出变法以来,(盐课)尽归之朝廷,则本路诸色支费皆出横敛”。

材料二 建国初,财政部盐务总局对盐产和盐税进行统一管理,盐业公司负责运销经营。伴随着社会主义改造的进行,1952年中央决定将盐务总局成建制地划归轻工业部领导,1954年将盐业公司并入总局,“一套机构,两块牌子”,对民用、工业用盐的产、运、销、税实行高度集中的计划管理。

材料三 1987年,为贯彻十二届三中全会决定精神,轻工业部进行结构改革:撤销盐务总局,其行政管理职能大部分移交其他有关综合部门;将盐业总公司改为经营、开发、服务型的全民所有制企业,自主经营,独立核算,自负盈亏;总经理对公司业务统一领导,全面负责;由盐业企业、事业单位组成盐业协会,成为企业与政府之间的桥梁与纽带。改革后,盐业管理机构趋于稳定,连续5年“产不敷销”的局面得到扭转。

——摘编自郭正忠主编《中国盐业史》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析北宋创行盐钞法的历史背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明与“榷卖”相比,三大改造时期的盐业管理制度在目的上有何不同?

(3)根据材料三并结合所学知识,分析1987年盐业管理体制改革的意义。

材料一

图一土改时期分配到土地 图二农民积极入社 图三人民公社成立纪念

材料二 在“大跃进”时期,由于大刮浮夸风、“共产风”,安徽农村深受其害。为了生产自救,少数农民自发地搞起了责任田,到1961年底,安徽省90.1%的生产队实行过或者正在实行责任田。在三年困难时期,全国各地都出现了各种形式的生产责任制。刘少奇、邓小平、陈云等中央领导人对这一新事物给予极大的支持……但是毛泽东出于防止资本主义复辟的善良愿望,很快否定了责任田。

材料三 1978年,安徽发生特大旱灾,凤阳县许多人都外出讨饭了,没有外出的小岗村农民感到与其坐等饿死,不如大胆想个办法。于是,在1978年12月的一个夜晚,他们聚在一起,开了个秘密会议,写下了保证书,决定包干到户。安徽实行包干到户后,一部分干部和群众抱怀疑或反对的态度。有人在江苏和安徽交界的边境地区竖起大标语牌,坚决反对所谓的“分田单干风”。

(1)根据材料一回答,20世纪50年代,我国农村生产关系的三次调整使农业经济发生了哪些重大变化?最后一次调整主要是哪方面挫伤了农民的生产积极性,产生了什么不良后果?

(2)从材料二、三看,“大跃进”时期和1978年安徽实行“包产到户”的生产责任制很多人都是反对的。出现这种情况的原因是什么?请你说明为什么“包产到户”是正确的?为什么家庭联产承包责任制得以在全国推广并坚持下来?

(3)根据材料三并结合所学知识回答,1978年后,我国农村除实行家庭联产承包责任制外,还进行了哪些改革?这些改革给农村带来了什么变化?