材料 十一届三中全会后,联产责任制从承包到组向承包到户、最终到包干到户(“大包干”)演进,这奠定了家庭联产承包制的基本格局。农民概括“大包干”是:“交了国家的,留了集体的,剩下全是自己.的.“"这种制度的实质是将农民群众的劳动积极性与劳动成果的剩余直接挂钩,农民直接享有在必要扣除后全部的剩余索取权,所以农民说:“大包干,大包干,直来直去,不拐弯。”“大包干”以其独具的优越.性受到农民的特别拥护,终于成为家庭承包经营的主要形式。以“大包干”为主要形式的家庭承包经营,绝不是单纯经营管理方式的改变,而是中国农业基本经营制度和激励机制的根本性变革,是社会主义市场经济向过去几十年实施的计划经济发出的第一声炮响。

——摘编自张晓山《改革开放四十年与农业农村经济发展》

(1)根据材料并结合所学知识,说明实施“大包十”的必要性。

(2)根据材料并结合所学知识,简析实施“大包干”的历史意义。

材料一 到本年(1952年)底,我国工农业总产值达到827.2亿元,比1949年增长77.5%,较历史最高水平的1936年增长20%,工农业主要产品产量已超过历史最高水平,钢的产量为134.9万吨,粮食的产量为3088亿斤,棉花的产量为2607万担。1952年国家财政收入为183.7亿元,支出为176亿元。职工的平均工资比1949年增长60%—120%,农民的收入也增长30%以上,人民生活得到初步改善。

——摘编自《中国经济发展五十年大事记》

材料二 中国改革开放的大事年表(部分)

| 时间 | 大事 |

| 1978年 | 中共十一届三中全会做出实行改革开放的历史性决策。改革首先在农村取得突破性进展,安徽凤阳小岗村实行包干到户。 |

| 1980年 | 中央决定建立深圳、珠海、汕头、厦门四个经济特区,吸引和利用外资、引进国外先进技术和管理经验。 |

| 1984年 | 中共十二届三中全会通过《关于经济体制改革的决定》,改革的重点从农村转向城市。国家进一步开放大连、天津、上海、广州等14个沿海城市。 |

| 1992年 | 邓小平南方谈话。中共十四大召开,提出建立社会主义市场经济体制的改革目标。对外开放向纵深推进,相继开放重庆、武汉等沿江城市和昆明、乌鲁木齐等内地省会。 |

| 1997年 | 中共十五大提出“走出去"战略。 |

(2)根据材料二,概括中国改革开放进程的特点。结合所学,分别指出农村和城市经济体制改革中的制度创新。

材料一 辛亥革命,在中国近代史上有重要的意义,是中国人民为救亡图存、振兴中华而奋起革命的一个里程碑!它发生于列强大肆入侵中国的艰难时代,清王朝处于最为没落的时候,孙中山带领全国的爱国青年掀起了这场革命。它使中国发生了历史性的变化,由传统的封建帝制转换为较为先进的资产阶级专政。虽然这次革命没有成功,但它给中国带来的影响是不可磨灭的。

——摘编自《浅析辛亥革命》

材料二 中国共产党领导的新民主主义革命的胜利标志着中国一百多年屈辱和分裂的历史从此结束,人民期盼已久的独立、统一的新民主主义的新中国即将诞生。更重要的是这一胜利是马克思主义在中国的胜利,是马克思列宁主义普遍原理与中国革命的具体实践相结合的毛泽东思想的胜利,也是中国人民的胜利。

——摘编自《新民主主义革命胜利的原因》

材料三 这场新的革命,是在过去革命取得成功和社会主义建设取得巨大成就的基础上进行的,是在我们党领导下有秩序有步骤地进行的。它不是要改变我们社会主义制度的性质,而是社会主义制度的自我完善和发展。它也不是原有经济体制的细枝末节的修补,而是经济体制的根本性变革。

——摘编自《改革开放40年辉煌成就与基本经验》

(1)根据材料一并结合所学知识,从政治、经济、思想三个方面简析辛亥革命在中国近代化进程中的贡献。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析新民主主义革命胜利的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出“新的革命”在经济体制方面实现的根本性变革。

材料一 中国疆域辽阔,村庄星罗棋布。全国的自然村落1990年是377.3万个,2010年减少到273万个,到2015年减少到264.5万个。近年大量村庄合并和新型社区的崛起,极大地改变了乡村面貌和人们的生活方式。原来自然分散、熟人性的、以乡土生活为主的村落共同体,在快速消失,代之以更多集中化的陌生性的、以非农生活为主的新社区。这意味着整个农村社会发展已处于非常重要的转型阶段。

材料二 社会科学文献出版社和中国社会科学出版社的部分著作

| 著作 | 作者 | 出版信息 |

| 《屯堡乡民社会:九溪村》 | 孙兆霞等 | 2005年 |

| 《城市化中的石牌村》 | 郑孟煊等 | 2005年 |

| 《李集村:农民生产和生活的60年变迁》 | 林刚 | 2010年 |

| 《李罗侯村76年的变迁》 | 朱文强 | 2011年 |

| 《一个北方村落的百年变迁》 | 林聚任等 | 2013年 |

——以上材料均摘编自张翼主编《改革开放40年社会发展与变迁》

完成下列要求:(1)据材料一,概括近年中国农村发生的主要变化,并结合所学知识分析导致变化的主要原因。

(2)据材料二,指出这些著作研究的核心问题,并结合所学知识,归纳这些学者研究该问题的视角有何主要特点。综合以上材料,说明材料一对材料二的影响。

材料一 1920年,苏俄的粮食产量只及1913年的一半。1921年的播种面积只有9030万公顷,只及1913年的86%。粮食和原材料的短缺使多数工厂无法开工。人民生活困苦不堪,连面包、肥皂等最基本的物品都十分缺乏。农民强烈反对征粮队的活动,要求经营自由和贸易自由,但遭到否定和拒绝。农民的不满与日俱增,反苏维埃暴动频繁发生。俄共(布)十大 后,全俄苏维埃中央执行委员会于1921年3月21日颁布了《关于以实物税代替余粮收集制》的法令。4月,政府宣布,1921-1922经济年度中的粮食税额为2.4亿普特。这个数字比原定的1921-1922年余粮收集额4.23亿普特低了很多。每一农户的粮食税额取决于他的土地数量、家庭人口、收成和财产状况。

——摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史》

材料二 中国是一个农民占全国人口80%的国家,农业是国民经济的基础。经过“文化大革命”,随着人口总数的激增,农民人均分配的口粮和现金不但没有增加,反而比1957年和1965年还略有减少。陈云在十一届三中全会前的中央工作会议上强调指出:“要先把农民这一头安稳下来……摆稳这一头,就是摆稳了大多数,七亿多人口稳定了.天下就大定了。”1979年6月18日,第五届全国人大二次会议开幕。会议休息时,万里找陈云说:“安徽一些农村搞起了包产到户,怎么办?”陈云回答;“我双手赞成。"之后,万里又同邓小平淡。邓小平说;“不要争论,你就这么干下去就完了,就实事求是干下去。”

——摘编自金冲及《二十世纪中国史纲》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括苏俄农业政策调整的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出中俄两国农业新政策的相同点。

(3)根据材料二并结合所学知识,简析中国农业政策调整的历史意义。

材料一 中国自古就以农立国,“民以食为天”的思想悠远久长。....为此,历代统治者往往将粮食视为关系国计民生的重要物资,把它摆在治国安邦的重要位置。汉代贾谊积极主张发展粮食生产,重视粮食储备,认为粮食储备是“天下之大命”。唐宋时期,形成了体系健全的救荒救灾的仓储制度,以保障国家粮食安全。历代政府一方面发挥政府在粮食流通中干预作用,另一方面,还发挥自由贸易在调节粮食余缺的作用,如乾隆时期,对建立全国统一粮食市场的必要性就有着清醒的认识,并给粮食市场的建立与发展提供政策支持。

——摘编自吴宾等《试论中 国古代的粮食安全观》

材料二 15世纪英国盛行的圈地运动,为资本家提供了雇佣劳动力,并将封建土地所有制转化为资本主义大土地所有制。16世纪中期,土豆被一个西班牙殖民者从南美洲带到欧洲,17世纪时,土豆已经成为欧洲的重要粮食作物。1842 年,英国和德国兴建了制造过磷酸盐化肥的工厂。1861 年,美国拥有的收割机已超过10万台。

——摘编自王荣生《近代欧美国家农业资本主义发展的特点》

材料三 改革开放以来,随着农村改革的深化,农业综合生产能力不断提升,农业经济快速发展。粮食总产量1978年超过60000亿斤,1984年粮食产量超过8000亿斤,2012 年我国粮食产量首次突破12000亿斤大关,2015年我国粮食产量再上新台阶,突破13000亿斤,之后的几年一直保持在这个水平上。粮食生产跃上新台阶,有力地保障了国家粮食安全。

——摘编自国家统计局《新中国成立70周年经济社会发展成就系列报告》:

(1)根据材料一并结合所学知识,说明我国古代重视粮食安全的主要做法以及威胁古代粮食安全的基本因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析近代以来欧美各国能实现粮食安全的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,简析改革开放以来中国粮食产量不断上升的主要原因。

材料一 中国自古就以农立国,“民以食为天”的思想悠远久长。反观历史,饥荒不断,据统计,从公元前18世纪以来的4000年间,共计发生各种灾害有5500多次,平均每半年即发生灾害一次。为此,历代统治者往往将粮食看作为天下之大命的重要物资,把它摆在治国安邦的重要位置。最早的粮食安全思想反映在《礼制·王制》,提出“耕三馀一”,即粮食的安全系数为50%,按粮食的年度计算,年末的库存率(包括政府和民间库存)相当于半年的粮食消费量。汉代贾谊积极主张发展粮食生产,重视粮食储备,认为粮食储备是“天下之大命”。唐宋时期,形成了体系健全的救荒救灾的仓储制度,以保障国家粮食安全。历代政府一方面发挥政府在粮食流通中干预作用,另一方面,还发挥自由贸易在调节粮食余缺的作用,如乾隆时期,对建立全国统一粮食市场的必要性就有着清醒的认识,并给粮食市场的建立与发展提供政策支持。

——摘编自吴宾等《试论中国古代的粮食安全观》

材料二 改革开放以来,随着农村改革的深化,农业综合生产能力不断提升,农业经济快速发展。粮食总产量由1978年的超过6000亿斤,1984年粮食产量超过8000亿斤,2012年我国粮食产量首次突破12000亿斤大关,2015年我国粮食产量再上新台阶,突破13000亿斤,之后的几年一直保持在这个水平上。粮食生产跃上新台阶,有力地保障了国家粮食安全。

----摘编自国家统计局《新中国成立70周年经济社会发展成就系列报告》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明我国古代重视粮食安全的主要做法以及影响古代粮食安全的基本因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析改革开放以来中国粮食产量不断上升的主要原因。

材料一 汉代田租实行“三十税一”,即其土地收益的三十分之一缴纳谷物。此外,还向农民以货币形式在收口贼、算赋等人头税。曾统时期实行租调刻,规定“其故田祖亩四升(谷物)”户调“户出编二区,绵二斤而己,……无令强民有所隐藏,而弱民兼赋也”。在实际操作中,户调按户评定家资,依据家资多拿分成九等进行征枚。

——摘编自白寿彝主编《中国通史》

材料二 为了解决纠历年来征粮中“上层轻下层重”及不劳而获与勤劳所得同样负担的现象。l944年,陕廿宁边区政府在延安、赤水、请边三县试行农业统一累进税。它规定以农业收益与土地财产为农业统一累进税的税本。同时,分别依据各地区不同的经济情况及人民生活水平,规定不同的起征点与起征率。在登记土地中,庆阳县解决了250件土地纠纷,请边县一个区两个乡解决了116件纠纷,是安县在这次登记中,地权得到了整理与确定。对农副业,凡属政府奖励发展的,如纺织、运盐收入等,一律免征。

——摘编自陈锋《中国财政经济史论稿》

材料三

2003年,全国全面推开了农村税费改革试点工作。2004年,中央决定农业税税率总体降低1个百分点。2005年,中央决定在国家扶贫开发工作重点县实行免征农业税试点。2006年1月1日起全面取消农业税。

——据《中国统计年鉴》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括汉代与曹魏时期农业税的异同,并说明曹魏时期农业税变化的积极作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出陕甘宁边区农业统一累进税的特点。

(3)根据材料三并结合所学知识,简述我国取消农业税的背景。

材料一 这一时期,由于人口剧增,且大量劳动力从农业生产部门流失等原因,粮食在局部地区经常出现危机。例如北宋仁宗时朝廷每年要从江南等地买米200万石。因此,封建统治者继续倡导重农思想和相应政策,认为“养民之政,务必务农”。“善政之要,惟在养民。养民之政,必先务农。农政既修则衣食足,衣食足则爱肤体,爱肤体则畏刑罚,畏刑罚则寇盗自息,祸乱不兴。是圣人之德发于善政,天下之化起于农亩。”从社会政治角度对粮食问题做进一步的阐述。因此,这就要求“复游散之流,抑工商之侈,去士卒之冗,劝稼穑之勤。”要求当时的“浮其业者”(主要是指脱离粮食生产的游闲之民,也就是依附在社会经济上的巨大负担),回归粮食生产第一线去,以确保粮食生产的恢复和发展,从而为国家的长治久安提供物质保障。

——摘编自吴宾《中国古代粮食安全问题研究》

材料二 短缺是这一时期我国粮食安全政策的逻辑起点,由此出发形成了与我国经济社会特征相适应的经济体制和制度安排,并且这类安排带有明显的共生关系。尽管我国工业、城市优先发展的发展战略并非是城市利益集团压力的结果。但从实际来看,统购统销和压低粮价本质上是一个城市集团收益,而农民集团受损的制度设计。农民作为粮食的生产者很难从粮食中得利,种粮经常处于亏本状态,进而抑制了粮食的扩大再生产,粮食产量在国家的推动下缓慢增长。城市居民作为消费者,可以长期以低价获得粮食这种生活必需品,一方面造成粮食的浪费,另一方面形成了粮食不可上涨的固化思维。这种在事实上形成的利益格局提醒了路径依赖和制度锁定的特征,成为此后粮食安全政策的重要约束条件。

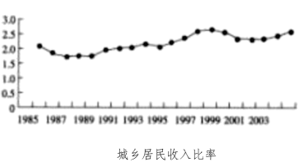

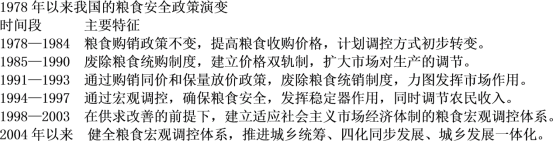

材料三

——以上均摘自周庆元《建国以来党领导粮食安全工作的历史进程与基本经验》

(1)根据材料一、三并结合所学知识,比较北宋、1978年以来解决粮食安全问题的思路异同点。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,分别指出两个阶段粮食增长的不同态势并分析其原因。

材料一

| 人物 | 主张 |

| 商鞅 | “凡将立国,事本不可不专”“能事本禁末者,富” |

| 汉高祖 | “贾人不得衣丝乘车,重租税以困辱之” |

| 雍正帝 | “农为天下之本务,而工商皆其末也” |

材料二新政期间罗斯福极大地提升了联邦政府的权力,创建了一批政府机构——证券交易委员会、联邦通信委员会、工程进度管理署、公共工程管理署,等等……罗斯福认为,他正在拯救资本主义和民主。

——摘编自[美]威廉·J·本内特《美国通史》

材料三农业总产值1981年比1980年增长5.7%,1982年预计比1981年增长5%,两年平均每年递增5.3%……特别可喜的是,许多农业生产比较落后的地区,在一两年或两三年内迅速地大面积地改变了面貌,这是建国以来很少有的。这就最有力地说明,党和政府的农村政策是完全正确的。

——摘向《关于第六个五年计划的报告》(1982年政府工作报告)

(1)概括指出材料一所反映的经济政策,并结合所学知识说明古代中国统治者推行该政策的主要目的。

(2)概括指出材料二所反映的新政的特点,结合所学知识说明罗斯福新政的影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出当时党和政府在农村实施的主要政策,并说明其历史作用。