材料一 改革开放大事记

1978年5月,《实践是检验真理的唯一标准》发表。

1978年,安徽,四川开始实行包产到户,分田承包。

1978年12月,党的十一届三中全会召开。

1984年10月,中央作出《关于经济体制改革的决定》。

1992年春,邓小平发表“南方谈话”

1992年底,党的十四大召开。

1997年,党的十五大召开。

(1)根据材料一归纳出我国改革的三个阶段(不能照抄原文),并分析影响改革历程的原因。

材料二 “在一个遭受帝国主义战争破坏的国家里,实行余粮征集制,禁止自由贸易,严格地计算和平均分配每一磅粮食,不仅是为了维持生存和战争,而且……是进入社会主义的“真正的主要的门径”。”

——列宁《俄共八大党纲》(1918年)

“我们还不能实现从小生产到社会主义的直接过渡……所以我们应该利用资本主义作为小生产和社会主义的中间环节,作为提高生产力的手段、途径、方法和方式。”

——列宁《论粮食税——新政策的意义及影响》

经过两个五年计划,苏联建成了6000多个大企业,建立起飞机、汽车、拖拉机、化学、重型和轻型机器制造业等部门……苏联企业生产的产品的品种、数量、价格不是根据市场需求来决定和调整的,而是根据国家统一制定的指令性计划。

——摘编自齐世荣、钱乘旦、张宏毅《15世纪以来世界九强史》

(2)根据材料二,分别概括苏联(俄)历史上三次经济政策调整的特点,并结合所学知识分析三次调整对经济的影响。

材料三 20世纪八九十年代是中、苏两国重要转型期,如何推进现代化进程是中、苏两党两国不可回避的重大问题……中苏两国改革进程突现出了强烈的现代化取向,虽同为社会主义国家的改革,却出现了完全不同的结局。

——摘自钟鸣《20世纪80年代中苏政治现代化进程的比较分析》

(3)根据材料三并结合所学知识说明中苏两国改革不同结局及主要原因。

材料一 新经济政策本身并不是作为一个完整的政策体系出台的,而是以实施粮食税为开端逐步充实完善的。实施粮食税引发剩余粮食的交易,从而重新肯定商品货币关系,实行市场机制。……后来布哈林在阐述新经济政策的意义时说:“我们恰恰要通过市场关系走向社会主义。”

——沈志华《一个大国的崛起与崩溃》

材料二 国会于1938年2月通过了一项新的《农业调整法》,此法规定棉花、小麦、玉米、烟叶、大米等5种主要作物的生产者规定生产定额,并对那些耕种定额土地而又遵守土壤保持方法的农民给予补贴。为防止生产过剩,价格猛跌,政府还给予贷款,以便农民将准备出售的农产品暂时贮存,以待善价。

——刘绪贻《罗斯福“新政”的农业政策》

材料三 坚持全面深化改革。只有社会主义才能救中国,只有改革开放才能发展中国、发展社会主义、发展马克思主义。必须坚持和完善中国特色社会主义制度,不断推进国家治理体系和治理能力现代化,坚决破除一切不合时宜的思想观念和体制机制弊端,突破利益固化的藩篱,吸收人类文明有益成果,构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系,充分发挥我国社会主义制度优越性。

——习近平《决胜全面建成小康社会,夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利》

(1)据材料一概括新经济政策的主要措施,并分析新经济政策的特点和意义。

(2)据材料二归纳罗斯福新政时期农业政策调整的内容,并指出罗斯福调整农业政策的实质。

(3)据材料三与所学知识回答,中国在经济体制改革方面是如何“破除一切不合时宜”的“体制机制弊端”的?

(4)综合上述各国经济发展的模式,谈谈你的认识。

材料一 18世纪下半叶和19世纪,这场以机器生产取代手工劳动、以工厂制取代家庭作坊和手工工场为中心的生产技术及管理方式的巨大变革,使社会生产力发生了一次飞跃。工业生产量、劳动生产率和人均产值都以前所未有的速度增长。在新的生产方式面前,一切不适应生产力发展的封建制度残余迅速土崩瓦解。率先走上工业化道路的英、法、德、美等国迫切需要向国外扩大市场。建立在机器生产基础上的工厂大工业生产出的质优价廉的制成品具有无以伦比的竞争力,可以毫不费力地打开非工业国家的大门,成为“和平”征服的得力工具。

——摘编自王章辉《工业革命与资本主义世界统治的建立》

材料二 20世纪前叶,中国人在内忧外患中仍矢志于工业化建设,甚至认为“工业化为其他一切的现代化之基础,如果中国工业化了,则教育,学术和其他社会制度,自然会跟着现代化。”新中国在20世纪50年代进行大规模工业化建设,规划和发展现代科学技术,但其后又曾经历大挫折。改革开放以来,国家大力推进工业、农业、国防和科学技术的现代化,使现代化建设进入了新阶段,取得了经济持续高速增长等举世瞩目的巨大成就。

——张柏春《科技革命及其对国家现代化的推动刍议》

请回答:

(1)材料一中的“巨大变革”被称着什么?根据材料并结合所学知识归纳其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国人对工业化的态度及中国工业化历程的特点。

材料一 这一经济理论在20世纪的1/3的时间里,曾经满足资产阶级的需要,一直指导着西方各国的经济政策。它多少缓和了危机,使30年代大萧条的恐怖景象不再出现。但是,长期执行这一经济理论也带来了积重难返的后果,这就是通货膨胀和国债大增。到了20世纪70年代,它已制止不了生产下降和失业不断增加的趋势。在反对这一经济理论的众多流派中,最有影响的代表人物是诺贝尔经济学奖得主美国人来尔顿•弗里德曼和他的货币主义学派。他的基本观点是鼓吹“自由放任”和自由竞争的市场经济。反对用扩大政府开支、 增加预算赤字和多发钞票等办法来对付衰退和扩大就业。80年代,英国微切尔夫人领导的 改革和美国总统里根的经济政策调整,其理论基础都来自货币主义学派。

——摘编自王思德、钱洪主编《世界当代史)

材料二 改革开放新时期, 党的十一届三中全会对我国原有的高度集中的计划经济体制中存在的“严重缺点”作了深刻分析,提出了一系列改革措施,下放权力,让地方和工农业企业在国家统一计划的指导下有更多的经营管理自主权。1982年9月,党的十二大对我国 最初几年经济体制改革成就的总结中,将经济体制的基本构架概括为“计划经济为主、市场调节为辅”,并提出“正确贯彻计划经济为主、市场调节为辅的原则,是经济体制改革中的 一个根本性的问题。”1984年,经济体制改革由农村开始推向城市。1987年10月,党的十三大提出“国家调节市场、市场引导企业”的改革模式。1992年10月,党的十四大提出要 初步建立起新的经济体制,确立了经济体制改革目标是建立社会主义市场经济体制。

——摘编自願海良 《社会主义市场经济体制是如何上升为基本制度的?》

问题:

(1)根据材料一并结合所学知识,指出“这一经济理论” 是什么理论?并从产生背景和特点的角度比较“这一经济理论” 与货币主义学派的不同。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括1978年后中国经济体制改革进程的特点。

(3)根据材料一二并结合所学知识,归纳20世纪70年代末至80年代,中西方经济体制改革的相近之处。

材料一 罗斯福新政是美国20世纪的重要转折点。“新政”与以前的改良主义相比,有两点主要的区别,一是在范围和程度上要远远宏大和深刻得多,并且制度化、系统化。第二点是摆脱理想主义,高度实用主义。早期进步运动倡导者常常诉诸基督教义,诉诸人的良知其中还包括爱默生的“改造人”的思想。而“新政”倡导者的着眼点是改造体制,而不是改造人……为每一项计划辩护的依据不是从道义出发,而是从纯经济规律出发:设法救济穷人,增加就业等等,最终目的是让更多的人买东西以维持工厂开工。

材料二 当代中国改革开放大事记

| 年代 | 主要内容 |

| 1978 | 中共十一届三中全会作出把工作重点转移到社会主义现代化建设上来和实行改革开放的重大决策。 |

| 1979 | 中共中央、国务院批准广东、福建在对外经济活动中实行“特殊政策、灵活措施”并决定在深圳、珠海、厦门、汕头试办经济特区。 |

| 1980 | 中共中央下发《关于进一步加强和完善农业生产责任制的几个问题》,肯定了包产到户的社会主义性质。 |

| 1982 | 中共十二大首次提出“建设有中国特色的社会主义”的观点。 |

| 1983 | 农村家庭联产承包责任制在全国范围内全面推广。 |

| 1984 | 5月,中共中央决定进一步开放大连、秦皇岛等14个港口城市,逐步兴办经济技术开发区。10月,中共十二届三中全会确认我国社会主义经济是公有制基础上的有计划的商品经济。 |

| 1985 | 当年起,相继在长江、珠江三角洲,闽东南地区和环渤海地区开辟经济开发区。 |

| 1987 | 中共十三大提出社会主义初级阶段理论和政治体制改革的任务。 |

| 1992 | 中共十四大正式提出了建立和发展社会主义市场经济体制的改革目标。 |

| 2001 | 12月11日我国正式成为世贸组织成员。 |

材料三 美国罗斯福新政和中国改革都是源于对原有社会治理模式不完美的改革和拯救,前者是给资本主义戴上一个政府干预的氧气面罩,后者是给社会主义加上一个市场经济的发动机,从而使单纯的制度趋于一种混合经济状态,它们都由此解决了旧问题,推动了社会的发展。

——鲍盛刚《中国崛起与中国模式》

请回答:

(1)根据材料一概括罗斯福新政的特点(不得照抄材料原文),结合所学知识说明其历史贡献。

(2)根据材料二,归纳中国改革开放的主要特点。

(3)结合材料及所学指出两国制定经济政策过程中在经济体制的借鉴上说明了什么问题,有何启示。

材料一 1978年夏秋之交,安徽速遇了特大早灾,秋种难以进行。安徽省委将集体无法耕种的土地“借”给农民。有些地方在“借地”的基础上搞起了包产到组,其中凤阳县小岗生产队18户农民冒着极大的政治风险,搞起了包干到户。

——一吴恩远《改革开放的中国与世界》

材料二 现在我国经济管理体制的一个严重缺点是权力过于集中,应该有领导地大胆下放;应该着手大力精简各级经济行政机构,把它们的大部分职权转交给企业性的专业公司或联合公司;注意把思想政治工作和经济手段结合起来,充分调动干部和劳动者的生产积极性;应该在党的一元化领导之下,认真解决党政企不分,以党代政,以政代企的现象。

——《三中全会以来重要文献选编》人民出版社1982年版

材料三 到20世纪90年代,由于新旧体制的摩擦,人们思维深处的深层次忧虑没有解决。从南方讲话到中共十四大的召开,明确指出了中国制度变迁的目标。与此同时,政府进一步开放,到90年代中期形成了对外开放的新格局,我国对外开放从沿海逐步向内地推进。到2001年12月,中国对外开放进入新阶段。

——接——编自萧国充、隋福民《中华人民共和国经济史》

完成下列要求:

(1)据材料一并结合所学知识,指出安徽“借地”的做法为何得到农民的支持。概括这一做法对农村改革的意义。

(2)据材料二,指出当时中国经济体制的弊端。结合所学知识,说明20世纪80年代的城市经济体制改革是如何克服这些弊端的?

(3)综合上述材料,归纳我国改革开放进程中呈现的特点。

明清时期世界历史发展的格局发生了重大变化。欧洲主要国家完成了从资本主义萌芽到资产阶级革命再到产业革命的飞跃,相继进入近代工业文明轨道,大大改变了世界面貌。在这一背景下,中华民族的工业化进程艰难起步。

材料一 明清时期手工业的兴盛突出反映在民间私营手工业迅速发展,取代官办工场、作坊,占据了主导地位……在这种背景下,开始孕育出主要通过对运用生产技术和调配劳动力等环节加强管理来提高经济效益的新型经营地主;从手工场主、包买商中转化出类似西方资本主义劳动组合中的早期“资本家”。……据《明神宗实录》、乾隆《苏州府志》等文献记载,“明万历苏民无积聚,多以丝织为生。东北半城皆居机户,郡城之东皆习机业”。……表明自明中后期至鸦片战争前,已经进入产业革命或工业化的准备阶段和向工业文明发展的过渡阶段。

——曹大为《明清农耕文明的鼎盛及其在世界工业文明潮流中的殒落》

(1)根据材料一,概括指出明清时期我国手工业发展的特点。

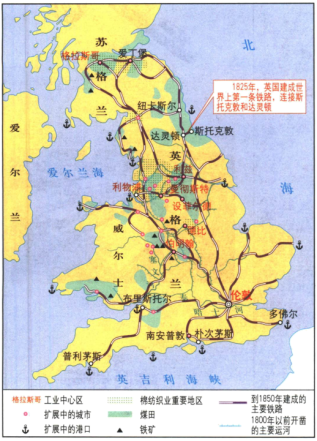

材料二 英国工业革命示意图

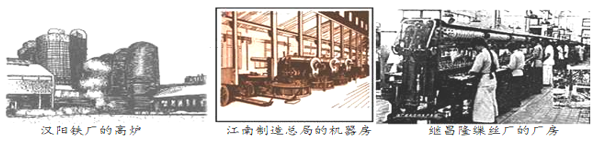

中国近代主要洋务企业

| 类别 | 企业 | 创办人 | 时间 | 地点 |

| 军事工业 | 安庆内军械所 | 曾国藩 | 1861年 | 安庆 |

| 江南制造总局 | 李鸿章 | 1865年 | 上海 | |

| 民用工业 | 开平矿务局 | 李鸿章 | 1878年 | 唐山开平镇 |

| 汉阳铁厂 | 张之洞 | 1890年 | 汉阳 |

(2)根据材料二并结合所学知识,分析在工业化起步阶段中国和英国工业发展的主要差异。

材料三 1892年著名的爱国侨领张弼士先生为了实现“实业兴邦”的梦想,先后投资300万两白银在烟台创办了“张裕酿酒公司”,开创了中国生产葡萄酒之先河,1896年从欧洲大批引进优质葡萄苗木,创建葡萄园,酿造出中国第一批葡萄酒。1912年孙中山先生到张裕参观,并题赠“品重醴泉”四字,1914年“浴双麒麟”商标注册成功,公司正式对外营业,1915年参加巴拿马太平洋万国博览会,(可雅)白兰地、红玖瑰葡萄酒、琼药浆和雷司令白葡萄酒,获金质奖章和最优等奖状。1956年公私合营,毛泽东指示张裕公司,大力发展葡萄与葡萄酒生产,让人民多喝一点葡萄酒。20世纪90年代以后,开始以市场为导向强化销售管理,张裕葡萄酒股份有限公司成立,年利税突破2亿大关。

(3)依据材料并结合所学,解读张裕葡萄酒公司发展变化的历程。要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。

材料一 大型私营手工业都是由官僚、地主、商人等富豪人家经办的,其生产规模比较大,拥有的资金也多,所以在经营方式上一般都采取手工作坊和手工工场的形式。不仅生产过程有了一定的分工,而且生产者大多数都是雇佣来的。产品绝大部分也作为商品拿到市场上去销售,具有着明显的商品经济的性质。但是大型私营手工业在我国古代手工业历史(明清以前)中,从来也没有占据主导地位,而且始终处于变换不定的受控制状态中。

——摘自《中国古代工商业的停滞性及其原因》

材料二 从十九世纪七十年代到第二次世界大战以前的四十年间,民族资本主义工业的发展是非常可怜的,基础也是非常薄弱的。首先,民族工业有所发展的只是轻工业,重工业不但没有丝毫进步,而且比较重要的煤矿几乎全部被外人夺去。其次,这四十年当中发展起来的民族工业绝大部分都是小规模经营,生产效率很低。再次,从每一个厂矿的历史来看,都各有自身所遭遇的艰苦经历,不但在它的创立过程中有千折百磨,就是在成立之后,依然是困难重重,经营无利,即使勉强支持数年之后,仍不免于改组易主;能屹立不摇,始终如一的比较少,能继续发展并不断由企业本身中积累资本以扩大生产规模的就更少。

——摘自《论障碍中国民族资本主义工业发展的原因》

材料三 今年以来,一些民营企业经营困难,社会上出现了一些否定民营经济的声音,这引起高层关注。11月1日,习近平在民营企业座谈会上强调,任何否定、怀疑、动摇我国基本经济制度的言行都不符合党和国家方针政策,都不要听、不要信!为此,习近平还提出六大政策举措,包括减轻企业税费负担、保护企业家人身和财产安全等。

——摘自《回首2018——习近平的这一年》

(1)根据材料一,概括中国古代大型私营手工业的特点;并结合所学知识,分析其未能占据主导地位的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳中国近代民族资本主义的特点。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析当前民营经济如何走出困境,健康发展?

材料一 苏州“郡城之东,皆习机业,织文曰缎,方空曰纱。工匠各有专能。匠有常主,计日受值。有他故,则唤无主之匠代之,曰‘唤代’(一作‘唤找’)。无主者黎明立桥以待,缎工立花桥,纱工立广化寺桥,以车纺丝者曰车匠,立濂溪坊,什百为群,延颈而望,如流民相聚,粥后俱各散归。若机房工作减,此辈衣食无所矣

——《苏州府风俗考》

(1)据材料一,指出经济领域出现的新现象,并从材料中找出一句话作为最有力的证据。

材料二

(2)概括说明近代中国在工业方面产生了怎样的新气象,并分析形成这一新气象的主要原因是什么。

材料三 北伐后的六年,国民政府的所作所为虽多为人所诟病,但并非无心国家建设。1929年政府制订经济建设方案,侧重工业,自1932年始积极施行。原则上重工业、基础化学、基础矿业归中央政府举办,轻工业由人民经营,政府予以扶植奖励。到1936年,棉纱进口下降至1928年的38%,棉布进口下降至20%。同年钢铁机器进口各约增加20%

——摘编自郭廷以《近代中国史纲》

(3)据材料三,归纳南京国民政府推行的经济政策,依据材料数据说明其施行的效果。

材料四 从1953年大规模经济建设以后,资本(包括人力资本)和资源严重缺乏就呈现出来。借鉴1933年苏联的做法,中国采取了集中有限资本和资源来加快建设重工业和完善工业体系的发展战略,实行以固定价格强制收购粮食的制度。……改革开放以来“我国实现工业化不能以牺牲农业为代价,不能过多追求速度和数量,而是要走出一条科技含量高、经济效益好、农轻重协调发展的新型工业化路子。”

(4)根据材料三概括20世纪五十年代中国经济发展存在的主要问题,并分析其出现的主要原因。改革开放以来,中国关于工业化道路的认识有何变化?

10 . 材料一 改革初期,中国领导人把前20年(1957—1977年)经济发展的失败归咎于当时思想基金的“左”倾经济战略和政策,因此改革最初目标是“计划经济为主,市场调节为辅”,以完善计划经济管理体制。1984年党的十二届三中全会通过“关于经济体制改革的决定”,提出发展“以公有制为基础的有计划的商品经济”,“坚持多种经济形式和经营方式的共同发展”,还首次明确把对外开放作为长期的基本国策。这标志着中国全面和系统地推进经济体制改革,以农村改革为重点转向以城市改革委重点;同时也标志着中国领导人关于中国经济体制改革的理念、理论以及目标模式有了重大突破。这也为1992年党的十四大提出建立社会主义市场经济体制改革目标提供了一个中间过渡模式,到90年代初,已经形成“国家调解市场,市场引导企业”的新机制。这就为90年代初建立“社会主义市场经济体制”奠定了基础,······中国经济体制改革实际上并没有宏达的预先设计,而是“摸着石头过河”,一步步铺就了转向社会主义市场经济体制的轨道。

——摘编自胡鞍钢《邓小平时代——中国改革开放》

材料二 二战中,国家干预保障了英国社会经济稳定,国家干预在英国人头脑中扎了根。20世纪70年代,英国经济出现颓势,政局不稳。1979年5月,撒切尔夫人就任首相。她一改以往凯恩斯主义政策,采取货币主义思想,出台一系列措施,被人们称为“撒切尔主义”。其主要内容:减少国家对经济的干预,实行国有企业的私有化,改革福利制度。撒切尔主义实施效果是明显的。通货膨胀率从执政前达到近27%,1988年降至4%,英国财政由赤字转为盈余。英国经济增长率1986年达3%,比同期的美国、法国、联邦德国和日本都快。

——以上摘自《撒切尔夫人》等资料

请回答:

(1)根据材料一,概括1978年后经济体制改革历程的特点;结合所学知识分析经济体制改革不断深化的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出“撒切尔主义”和之前的经济政策的不同之处。

(3)根据材料一、二,归纳20世纪70年代后期以来中英两国经济改革的共同之处。