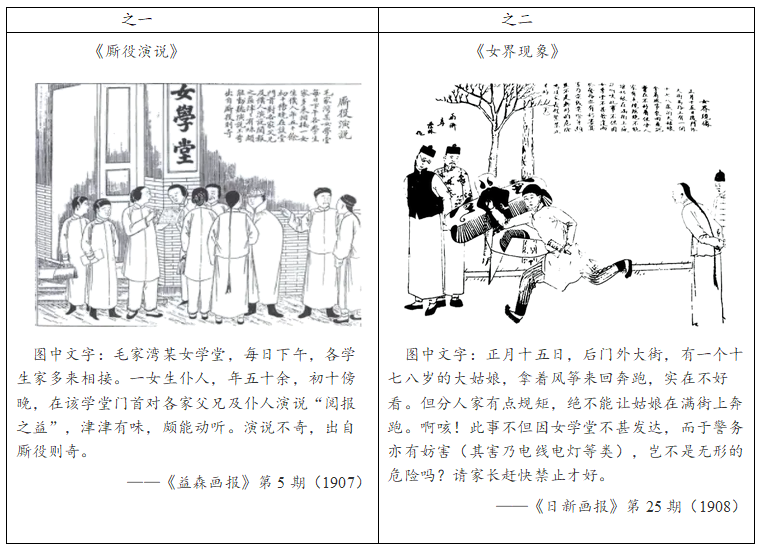

材料 20世纪初的女界“新”象

材料18世纪以前,西欧人很少外出就餐,绝大多数人都在家里做饭吃。

1765年,巴黎大街上一个名叫布朗热的男子开设了一家有座位的餐饮店,并称之为“餐馆”。法国大革命爆发后,贵族佣人大批失业。无奈之下,他们掀起了一场餐饮业的变革。1789年,巴黎的餐馆不到百家。随着各地人员流动,越来越多的餐馆出现在巴黎街道。十年时间,餐馆数量已增长至500家,餐馆已变成王公贵族家餐桌的替代品。

19世纪英国人的生活方式发生了翻天覆地的变化,传统家庭受到了巨大的冲击,它们从生产单位变成了消费实体。人们开始离家工作,也在其他地方展开各类社交活动,包括饮酒吃饭等消遣项目。城市中酒店、餐馆、酒吧成倍增长,1818年发表的《伦敦一览》中评价:“也许在这个世界上,只有这座都市能给予劳动者与中产阶级如此多的生活享受。”

20世纪50年代,美国高速公路不断延展,汽车快餐餐厅的拓展也紧跟其后,把守在各个高速出口附近。很快,快餐就在全美国流行起来。快餐店对产品标准进行数字化管理,任何人只要按照数据操作,都可以炸出味道统一的薯条。

——摘编自[英]威廉·席特维尔著《餐馆:一部横跨2000年的外出用餐文化史》

(1)根据材料,简述西方餐饮业发展的历程。

(2)根据材料并结合所学,任选一个时期,评析这一时期餐饮业的发展。

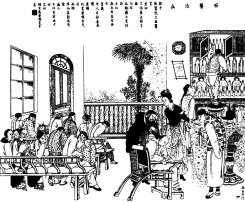

材料 创刊于1884年5月8日,终刊于1898年8月的《点石斋画报》,对于今人直接触摸“晚清”,理解近代中国社会生活,是不可多的宝库。下图为《点石斋画报》刊发的《西医治病》

据材料信息并结合所学知识,评述材料所反映的社会现象。

材料一 先秦时期,在礼乐制度的指导下,分餐是主流就餐方式。秦汉时期,传统礼仪道德的影响仍然存在,饮食礼制的约束依然严格,人们依然尊崇一人一案,正襟危坐的就餐方式。魏晋南北朝时期,胡服、胡床、胡坐传入,到隋唐时逐渐普遍化,与之相应的垂足的坐姿成为人们的习惯。这些条件的具备使人们渐渐习惯于围桌面食,从而向合餐迈出了一大步。在唐代,前朝那些严格的礼制约束大大减少,人们热衷于宴饮而且在饮宴活动中心态更加放达自由。显然,围桌面食、共享大餐的合餐方式更加适应这种心理需求。宋代,随着茶楼酒肆、瓦舍勾栏等公共饮食空间出现,加之椅子的完全普及、菜品的极大丰富等原因,合餐制成为了社会的主流。

——整理自李春芳《中国古代就餐方式演变源流及其原因探析》、重庆考古网《解密桌案上的古代中国》

材料二 (在建立民国的革命时代)“西餐”被当时的知识分子和官僚视为一种进步、文明的“身份”象征。而中西方餐饮之间最为明显的差异在于进餐方式是“分餐”还是“共食”。到了30年代,当时的知识分子开始关注西方的“卫生”知识,一些学人通过书报向民众普及有关知识,民众了解到人的体液与疾病传染之间的关联性,大家开始出现排斥“人我津液交融”的情感倾向,这使得以“共食”为标志的中餐成为所谓开明之士的诟病对象。同时,在清末民初“中国传统的负面整体化”过程中,“共食”所依附的中国饮食也未幸免,一些接受过西方文化熏陶的中国革命激进者对中国的共食制饮食发起猛烈的批评。有些公共卫生学者更是提出“饮食革命论———废止筷碗共食、实行中菜西吃法”。

——整理自林海聪《关于中国近代以来汉族饮食风俗变革考论》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明我国古代就餐方式变化的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,评析近代对就餐方式的新认识。

材料 创刊于1884年5月8日,终刊于1898年8月的《点石斋画报》,对于今人直接触摸"晚清",理解近代中国社会生活,是不可多的的宝库。下图为《点石斋画报》刊发的《西医治病》

| 附录: 都中施医院之西医某君,初次莅华, 未谙言语。而治病给药,必需详询, 方知病之原委。有西女某,教中人, 亦好善为怀者,愿代某君喉舌之司。 两相得而益彰,故赴院病人日以百 计,西士女不以烦冗为苦,殊足多 矣。 |

——陈平原《左图右史与西学东渐——晚清画报研究》

据材料信息并结合所学知识,评述材料所反映的社会现象。

材料一 1601年耶稣会传教士利玛窦获准进入北京……尽管没有得到皇帝批准传教的正式文件,但却得到了事实上的默认。据统计,“在200年时间里,来华传教的耶稣会士共有456人……出版了成百上千部中文著作”,“其输之科学,有天文、历算、地舆、炮铳、水利及格物致知之学。”

——杨志文《耶稣会与西学东渐》

材料二 罗马教皇禁止中国天主教徒遵守中国政令习俗,比如“祖先崇拜”、“儒学崇拜”等。康熙帝对此批示:“今见来臣告示,竟是和尚道士,异端小教相同。……以后不必西洋人在中国行教,禁止可也,免得多事。”1700年,康熙帝宣布禁教,驱逐传教士。乾嘉禁教之后,清政府闭关锁国已成定局。“西学东渐”的星星之火终究未能形成燎原之势。

——骆利红:《明末清初的“西学东渐”评述》

材料三 (清末民初)由于上海的特殊地理位置,各路人才在这里汇聚,不仅有众多兼通近代科学技术知识的传教士,而且还有一批中国的优秀知识分子。……从西译著作中,由自然界引申到人类社会,使当时处于惆怅的中国多了一份思考和选择。如严复先后翻译了《天演论》《国富论》《论自由》、孟德斯鸠的《论法的精神》等,使梁启超、康有为等力主改革和思想进步的知识分子激动不已,似乎从中悟出了中国的某种道路。鲁迅知有新书《天演论》出版,便花了500文钱买了一本,读后顿觉眼界大开。鲁迅想以科学救国和他从事文学的唤醒民族的思想底蕴是完全一致的。

——陈敬全、朱新轩《上海在西学东渐中的地位和作用》

(1)根据材料一、二,概括明末清初“西学东渐”的特点.

(2)根据材料三,概括清末民初“西学东渐”较之材料一、二中“西学东渐”的新变化,并结合所学知识说明这种新变化对中国的影响。

1934年2月19日,蒋介石在南昌举行的会议上,做了题为《新生活运动之要义》的讲演,于是,这场被蒋称作“精神方面的重大战争”的新生活运动全面推开。其主要内容是:以礼、义、廉、耻为基本准则,礼为四维之首,就是规规矩矩,不犯上作乱。从改造国民的衣食住行等日常生活做起,规定要拔上鞋跟,扣齐钮颗;走路靠左,胸部挺起;和洽邻里,同谋公益等。以整齐、清洁、简单、朴素、迅速、确实为标准,在一个政府、一个主义、一个领袖之下,绝对统一,绝对团结,绝对服从命令。以生活艺术化、生产化、军事化,特别是军事化为目标,随时准备捐躯牺牲,尽忠报国。这一运动声势浩大地推开,蒋自任新生活运动促进会会长。新生活运动横跨八年抗战,到1949年国民党因内战失利而暂停。

——据刘利民《蒋介石发起新生活运动》等文改编

(1)根据材料并结合所学知识,概括新生活运动的主要特点。

(2)根据材料并结合所学知识,评析新生活运动的意义。