“女士走马”

材料 下图为清末北京《星期画报》第22期(1907年2月)刊发的《女士走马》。

《女士走马》附文说明:

女学生骑马经过琉璃厂,有人嘲笑说,女子只配管二门里头的事,不该如此瞎逞能。

作者于是站出来,为女学生辩解:“咳,说这话的,就算项固到家了。古人教女子办家里的事,是他的天职;没说过教女子不懂外边的事。现今盼望中国自强,女子会骑马,正是自强的苗头儿。请问当年那花木兰替父从军,谯国夫人领兵打仗,他们都不会骑马吗?"

提取材料信息,对画报描绘的“女士走马”现象加以阐释。

材料 自1900年后,北京饮水卫生事业发生了较大变化。早期,技术改良改善了北京饮水状况。凿井技术的进步,使深水井逐步普及,很多人喝上了甜水。接着,基于现代设备和化学化验的自来水公司建立起来。此时,现代饮水卫生的观念尚未形成,不过,人们已从简单地以口味苦甜区分井水的好坏,发展到具备一些关于饮水的科学知识。1925 年后,北京饮水卫生进入到国家主导时期。技术进步带来的改变只是一种附带效果,而细菌理论指导的公共卫生则是一种官方的主动作为。1920年代,北京的西方医学教育取得了长足发展,人们开始应用科学细菌方法检验水质。1928年8月,公共卫生成为政府职责之一,政府设立了专门的卫生行政机构,一方面积极建设专业公共卫生人才队伍,另一方面又大力普及科学饮水卫生知识。

——摘编自杜丽红《知识、权力与日常生活——近代北京饮水卫生制度与观念嬗变》

(1)根据材料,分析北京近代饮水卫生事业发展的原因。(2)根据材料并结合所学知识,说明北京近代饮水卫生事业发展的影响。

材料一 清朝时,北京有很多皇家园林,由内务府的特别机构奉宸苑管理和维持。紫禁城内有皇家花园;皇城内有北海、中海和南海三大湖泊,亭台楼阁点缀其间;城郊有颐和园。此外,北京城还有众多皇室庙宇,如社稷坛、太庙、天坛、地坛、先农坛等。高官显贵往往拥有华丽的花园,老百姓只能偶尔逛逛民间庙会和城郊的西山,街道成为他们最主要的娱乐场所。1914年,民国政府建立京都市政公所,让其担负改造旧的城市面貌从而改善人民生活的责任。同年,社稷坛被市政公所改造为中央公园,向公众开放,成为北京第一个近代公园。其建设经费主要依靠北洋政府财政支出、城市居民捐赠以及门票收入。后来,北海、天坛、颐和园等纷纷向公众开放,近代公园逐渐发展成为集娱乐、商业、文化和政治活动于一体的多功能场所。

——据(美)史明正《从御花园到公园20世纪初北京城市空间的变迁》

材料二 清末民初, 归国学人引入西方“都市森林化”城市规划理论。1931年,国民政府实业部第一次下令要求各省市筹建森林公园,以开发城市风景、增益民众健康,南京、北平等先后响应。1934 年,经实业部再次敦促后,汉口、开封等着手试行;两年后,实业部又提醒其余省市筹设切勿懈怠。然而不久后该令几近中止,森林公园建设不了了之。许多“在建”的森林公园并未完成;建成的森林公园,因城市交通和经济条件所限,主要吸引热衷西式生活风尚的都市青年或中上层社会群体,普通市民对森林公园的接受程度并不高。

——据左承颖《“森林”进入城市:民国时期森林公园筹设研究》

材料三 改革开放以来我国城市绿色高质量发展目标

| 年份 | 1980 | 1989 | 1991 | 1992 | 2001 | 2007 | 2013 | 2017 | 2018 |

| 目标 | 绿色城市 | 卫生城市 | 山水城市 | 园林城市 | 宜居城市 | 生态园林城市 | 海绵城市 | 森林城市 | 公园城市 |

——据韩若楠等《改革开放以来城市绿色高质量发展之路》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出20世纪初北京城近代公园与传统皇家园林、庙宇的差异。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括影响南京国民政府统治时期森林公园建设的主要因素,并分别予以说明。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出改革开放以来中国城市绿色高质量发展所蕴含的先进理念。

风俗是指在政治经济民族文化等因素作用下,人民在长期社会生活中形成的习惯爱好礼仪这是漫长岁月中形成的历史现象,形成过程中受到很多因素的影响和制约。

材料一 纹章的时代流转纹章起源于古希腊、古罗马战争中战士们所使用的盾牌形状或上面带有的简单符号,这些符号图形在战争中发挥着区分敌友的重要识别功能。中世纪的欧洲,士兵或仆从的头盔、旗帜、马饰、衣服等其他物品上,均装饰有其隶属主人的纹章。1547年爱德华六世即位后,英国议会法令明确规定,宗教法庭所使用的印章必须刻上国王的盾形纹徽。到伊丽莎白后期,除了国王的徽章,其他私人徽章几乎全被取消。17、18世纪,刻有纹章图案的瓷器在欧洲盛行,皇家、贵族及普通平民,都可以在生活用品中展示自己的纹章。

材料二 戊戌维新期间,康有为进呈《请断发易服改元折》以“辫发长重,行动则摇,误缠机器,可以立死。……辫发与机器不相容也。且兵争之世,执戈跨马,辫尤不便,其势不能不去之。……”为言,力主“断发”。剪辫与否本身不会给社会生活带来多大影响,但在近代中国它显然又带有观念变革的意义。孙中山割辫子于广州起义失败之后,显示了一个革命先行者同王朝的决裂。黎元洪割辫于武昌起义的枪口逼迫之下,显示了一个旧官僚在推拽之下的政治转折。袁世凯割辫于就任民国大总统前夕,显示了一个“名义上是共和主义者,但内心却是专制君主”的人舍鱼而取熊掌的权衡。

临时政府成立后,孙中山于1912年3月5日发出《临时政府公报》第29号,规定令到之日限20日,军民一律剪掉辫子。此令发布后,大部分商民立即减去了辫子。有的在剪发大会中与数千人集体把辫子剪掉,有的却被手持剪刀的军警以强制方式剪去。在1912年初,是否剪了辫子,成了革命与不革命的标志。新政府也用强制手段来速成改朝换代的“剪辫令”。最终在国民政府的推动下,促成了中国男性剪辫运动的高潮。

——《清末民初近代中国社会转型》

(1)根据材料一,概括在时代流转过程中纹章的使用所体现的政治含义。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析材料中涉及的近代人物有关“断发(剪辫)”的主张和行动的出发点有何不同?你如何看待19世纪末20世纪初中国的剪辫运动?

材料一 (雅典)最初是实行君主政体,以后让位于由九个执政官主持的寡头政治。这九个执政官是主要执政官,全部属于贵族。……后来朝愈益民主化的方向发展。急速发展的贸易创造出一个强有力的中产阶级,他们同失去产业的农民联合,要求政治自由化。

——摘自(美)斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

梭伦寻求善世的真理。他相信,违背公正必然要扰乱公众的生活。个人对自己的行为负责。于是,权威的根基就被摧毁了。

——摘自(加)哈罗德·伊尼斯《传播的偏向》

(1)据材料一,结合所学知识怎样理解“权威的根基就被摧毁了”?并分析其积极作用。

材料二 恩格斯在谈到商人时指出:“商人对于以前一切都停滞不变、可以说由于世袭而停滞不变的社会来说,是一个革命的要素”。春秋战国时期,“自由商人来到了这个世界,他应当是这个世界发生变革的起点”。

——《资本论》第三卷,第1019页

(2)结合所学知识,归纳春秋战国时期“这个世界发生变革的”内容。

材料三 中国在宋代至清代的历史进程中有三次商业革命:第一次是宋代商业革命

——摘编自陈锋、张建民主编《中国经济史纲要》

(3)结合所学知识,简述“宋代商业革命”的表现。

材料四 徽商以儒商自居,经营致富后常常资助家人读书,据“中国第一状元县”《体宁县志》载:“明代徽州56万人口,书院多达54所。中国总计800多位状元中19位产生于休宁。”这些徽州人考取功名后,往往知恩图报,庇护徽商。

——摘编自纪录片《徽商》

(4)依据材料四分析与“状元”相关的选官制度是什么?请指出在这一制度影响下徽州人对经商、读书、做官三者之间关系上的认识。

材料五 至鸦片战争,这个古老的国度不情愿地敞开了大门,中国地域人才分布,也有了新的坐标系。……国学大师胡朴安评价说,“粤人好大喜新……有能以新学说、新主义相号召者,倡者一而和者千,数日之内,全省为之相应。”

——中国新闻网《聚焦科学桂冠“江浙现象”学者称仍能释放百年热量》

(5)据材料五并结合所学知识,说明国学大师胡朴安所说的这种历史现象出现的原因。并用至少两个史实论证他所说的历史现象。

材料一 唐、宋、元、明四朝是中国古代竞技运动获得高度发展的时期。击鞠、蹴鞠、相扑等项目代表了同时期世界体育发展的最高水平。在宋代和明代,出现了圆社、踏弩社、水弩社等大量民间体育组织与团体,还出现了“筑球军”这样的职业球队与职业球员。相对于汉代,唐代和宋代的蹴鞠、明代的棰丸等运动都出现了较为完整的运动规则,运动的对抗性和比赛的激烈程度明显增强。中外频繁的文化交流促使很多外国的体育项目传入中国,并对击鞠等项目的发展产生了重要推动作用。但在等级森严的中国封建社会,很多运动项目都主要是在皇室贵族及统治阶级中流行。

——摘编自陈华慧《中国古代体育的发展与演变》等

材料二 民国以来,各界政府对体育事业均较重视。1915年,北洋政府发布《颁定教育宗旨》,要求重视国民体育,锻炼民众体格,保卫自身及国家。1929年,南京国民政府颁布《国民体育法》,指出民众有接受体育教育的义务,要求各自治村、乡、镇、市设立公共体育场发展体育。1949年,在新的国家制度下,体育事业作为党和国家的重要政治任务,被纳.入国家计划中,实行自上而下的统一领导与组织。体育沿袭其革命性、政治性、大众性及教育性等特点。在国家的强力组织、推广与干预下,群众体育政策在全国范围内广泛实践。

——赵薇朱汉国《论中共体育工作的政治化——以农村群众体育为中心(1927-1965)》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐宋以来中国古代体育发展的特点及其原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出民国至建国初体育运动与古代体育运动发展的不同,并分析民国后各界政府重视体育事业的目的。

材料一 在古代中国,医院一直是宫廷的产物,朝廷医官主要通过选拔医家子弟入宫。古代医疗机构为平民医治的程度和规模相当有限,民间的医生主要由儒医和方郎中充任,走乡串户,悬壶行医。“家庭”是原始的医疗单位和护理空间,医生对病人的诊治以及病人家属照方护理皆在家中完成。在医患关系上,医疗的主体是病人,病人自由地择医而求治,医生只是被动地提供医疗服务。中医的学术传承一直恪守着师徒相授的模式,这种方式无论规模抑或质量都相当有限。

——摘编自廖育群《岐黄医道》等

材料二 1820年英国传教士马礼逊在澳门开设一家眼科诊所,随后政府和民间人士相继开办了数目可观的新式医院,到1920年大城市新式医院已经取代了传统的“医家”,成为医疗机构的主体部分。近代医院制度借助科学化的医疗器械和严密的病理分析,使医生的专业化水平大为提高。1905年清政府开始设巡警部兼管卫生事务,1912年南京中华民国临时中央政府设卫生司,医院的服务对象是京城官吏和居民。在各方的努力下,各地开始设置医科或医学院,医学人才的培养迅速形成了一定的规模。

——据马伯英《中外医学文化交流史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出中国古代医疗的特点及其原因。

(2)根据材料一、二并结合所学指出,简析中国近代医疗的变化及其对中国社会产生的影响。

材料一 中国从约5000年前进入父系氏族公社阶段,私有财产制度和婚姻制度开始出现,而后一夫一妻模式的小家庭和最初以原始习惯来调整的婚姻家庭关系形成。周礼上说:“夫妻一体也”,夫妻是“一与之齐,终身不改”。照此说来,实行的是一夫一妻制,自西周始,婚姻实行等级婚、买卖婚与父母包办婚姻,程序上则采取的是纳采、问名、纳吉、纳征、请期、亲迎六礼,奉行“父母之命,媒的之言”。而在婚姻关系终止上,男方拥有绝对主动权。在家庭关系中,夫对妻、家长对子女占据统治地位,即“夫为妻纲,父为子纲”的雏形。后世继承了周代的婚姻家庭制度。两汉时,以儒家纲常伦理为主要内容的法律思想正式形成,这进一步确立了家庭规范,包括父为子纲,夫为妻纲等内容。《唐律》与《唐律疏议》确立了“德礼为政教之本,刑罚为政教之用”的基本原则,用儒家伦理尊卑长幼的等级纲常为中心来规范婚姻家庭制度。例如以父权与夫权为重点,规定了家长可为卑幼包办婚姻。宋至清朝均加以继承,当然也有所变更并加以完善。

——摘编自马荟《当代中国婚姻法与婚姻家庭研究》

材料二 中国近代婚姻最显著的特征就是“变革”,而又以近代婚姻观念的变革最明显、内容最丰富。延续了几千年的以家族为本位,以维护男权为目标的中国传统婚姻观念,在近代西方文明的强教冲击下,开始走上了现代化与西方化的道路,以个人主义、男女平等、自由自主为价值取向的西方婚姻观念输入中国,并逐步在中国近代婚姻观念中占据了主导地位。五四前后婚姻变革思潮的兴起和发展,打破了封建家庭主义的束缚,对传统婚姻给予摧枯拉朽式的打击,使旧有的、野蛮的、半文明的婚姻制度发生了深刻的变革,使近代中国人一度树立起情爱、人性、自由、自主自立等现代观念。这一时期婚姻观念的变化主要体现在以下五个方面,即:婚姻目的出现了变化、婚姻主权开始下移、男女双方的择偶标准发生了明显改变、夫妻关系趋向于平等以及文明婚礼开始盛行。

——摘编自《五四前后婚姻观念的变迁》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析造成中国传统婚姻观念与西方婚姻观念差异的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括中国古代婚姻制度的基本特点,并说明近代中国婚姻变迁的影响。

材料一

图1

(1)经济全球化呈现出“从无序向有序”发展的趋势。参照图3,结合所学知识叙述这一趋势。(10)

材料二

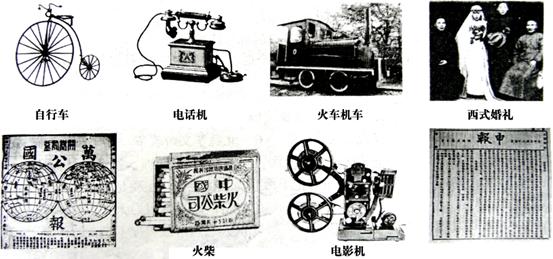

图2近代中国出现的新事物(部分)

材料三 将零散而混乱的过去信息整理成有条理的历史知识是历史解释的基本任务;探讨因果是历史解释的重要形式。(据李剑鸣《历史学家的修养和技艺》)

(2)根据材料三对历史解释的认识,结合所学知识解释图4所示近代中国新事物的出现。

材料四 “中体西用”后来久被指为包庇封建,其实,那个时候的中国,天下滔滔,多的是泥古而顽梗的士人,在封建主义充斥的天地里,欲破启锢闭,引入若干资本主义文化,除了“中体西用”还不可能提出另一种更好的宗旨。如果没有“中体”作为前提,“西用”无所依托,它在中国是进不了门,落不了户的。(陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》)

(3)概括材料四陈旭麓是如何评价“中体西用”的,指出这一评价遵循的原则是什么?按照这一原则,任选表中的一种观点进行评价

材料一 头巾是宋文人代士大夫的至爱,往往能显其风雅之情趣。尤其是以某一名士所戴头巾命名者,更是风行于世。如程子巾——相传宋代理学创立人程颢曾戴此巾,故名。……宋代士大夫总是自觉不自觉地将浓郁的文化意识带进服饰天地,如林景熙诗曰:“爆竹声残事事新,独怜临镜尚儒巾”。在《历代名臣像》中抗金英雄岳飞就是头束幅巾、身着圆领斓衫的儒将形象。因此所谓“儒将”和“儒帅”,便成为宋人品藻军事将帅的一和审美风范。

——摘自竺小恩《论宋代服饰文化的儒雅化趋向》

材料二 到1912年,民国建立,清帝退位,传统的等级森严的服饰制度被打破,一段时间内,中国人穿什么的都有,以样式论,有穿长衫马褂的,有穿中山装、西装的,也有中西服装混合穿的,颇为滑稽。退位的溥仪也穿西装,梳一头中分,戴金丝边眼镜。其实,在通商口岸的一些商人和市民早已经捷足先登,在服饰上近代化了,一些前卫的女性竞相脱掉保守老式服装,穿起了西式旗袍,配上瓢鞋丝袜,这是当时前卫和时髦的象征。就连有些村民也对洋货产生了浓厚的兴趣,洋布、洋伞、洋鞋充斥着农村市场。但那些远离口岸地区的人们,或许是习惯成自然,或许是无资添办,或许是出于对逊清的留恋,仍沿用旧服。

——摘编自张华《民国服饰习俗的变迁》

(1)据材料一并结合所学知识,分析宋代服饰文化出现儒雅化趋向的原因。

(2)据材料二归纳民国初服饰变迁的特点,并分析其对近代中国社会的积极影响。

(3)据材料并结合所学知识,谈谈你对服饰文化变迁的认识。