材料一 正是彼得格勒的工人又一次使危机突然爆发。俄国同所有的交战国一样食品奇缺。由于沙皇政府的无能和贪污腐化,以致不能实行诸如限制最高价格和定量供应等控制措施。最深受食品匮乏之苦的是最贫穷的人。1917年3月8日,食品骚动爆发了。无疑是由于革命知识分子的帮助,骚动迅速发展为政治起义,聚集的人群高呼:“打倒沙皇!”城市里的部队拒绝向起义者开枪。几天内,一个工人士兵代表苏维埃在彼得格勒建立起来了。

——摘编自【美】帕尔默《两次世界大战:西方的没落》

材料二 1921年初,苏俄面临的形势十分严峻:战争使工业生产受到严重破坏,战时共产主义政策的实行也压抑了广大农民的生产积极性,社会不满情绪影响了政治稳定。在这种情况下,俄共(布)召开了第十次代表大会。根据列宁的提议,大会通过决议,决定以新经济政策取代战时共产主义政策。这一政策实际上是削弱社会化和鼓励有限的自由经营。其目的在于把占苏联人口绝大部分的农民争取过来。新经济政策的实施受到广大农民的欢迎,也得到了工人和其他劳动者的拥护。它使苏俄遭受战争破坏的经济迅速恢复,工农联盟日益巩固,苏维埃政权不断加强。

——摘编自《世界简史》

材料三 斯大林一再强调,苏联不能走“通常的”工业化道路,而从发展重工业开始实行工业化。“他靠农民‘贡税’来积累资金”,据估计,第一个五年计划时期,从农业吸收的资金占用于发展工业所需资金的1/3以上。随着工业化的推行,在20世纪30年代末苏联工业形成了以加强国家集中计划管理为目的的部门管理体制。

——摘编自陆南泉《斯大林工业化道路再认识》

(1)根据材料一,概括俄国工人武装起义的原因,并结合所学知识指出其结果。(2)根据材料二并结合所学知识,简要说明新经济政策与战时共产主义政策的不同和发展。

(3)根据材料三,概括苏联工业化的主要特点。

材料一 苏联经济得到了恢复。列宁对此感到很欣慰,他说:“在战争结束的时候,俄国就像是一个被打得半死的人而现在,谢天谢地,他居然能够拄着拐杖走了!”结果就是,把市场,实际上就等于把商品、货币、市场机制引进到苏联的社会主义建设里面去,在马克思主义的发展史上,这是一个重大的突破。

材料二 政府为发展冶金、采矿和电力工业而建立了大量的工厂,使俄国成了独立于西方控制的世界银行和贸易模式之外的工业国家。和以前一样工业化的核心是依靠俄国强大的自然资源和为与希特勒的反共产主义德国进行战争作准备的重工业。斯大林不相信价格竞争,而是依靠正规的集中的资源配置来分配设备和物资,这导致了瓶颈现象和浪费,因为给各个工厂的配额是在莫斯科制定的。不过毫无疑问,迅速的工业增长正在发生。在前两个五年计划期间,也就是到1937年之前,同一时期的西方正陷于经济萧条,苏维埃的机器产量和金属制造业增长了14倍。苏联已在德国和美国之后成为世界第三大工业强国。

材料三 即使在常常可以享受特权的莫斯科,顾客们也不能保证买到他们所需要的肉、蛋和家禽也缺货。现在是春天了,但一如既往,蔬菜缺货我相信,只要我们改变我国经济工作的优先次序和组织结构,为我们的公民提供他们所需要的食品和消费品,我们就能成功地同资本主义竞赛。

——摘自《赫鲁晓夫回忆录续集》

(1)根据材料一,苏联经济得到恢复的原因是什么?

(2)根据材料二并结合所学知识,概括斯大林时期工业化建设采取的措施、取得的成就和遇到瓶颈的原因。

(3)材料三中赫鲁晓夫这番话说明了什么现象?你怎样认识赫鲁晓夫的反思?

材料一 20世纪30年代初,中国思想界兴起了一股关注和讨论苏联的热潮。当时很多人认为苏联是一个自由、民主、平等的国度,与资本主义少数财阀垄断的民主不同,苏联实现了一种最大多数人的民主。同时,美苏复交、苏法互不侵犯条约的签订、苏联加入国联等都受到中国知识界的密切关注和高度评价。当时中国知识界认为苏联妇女地位有较大提高,并认为苏联“绝大多数的家庭,都充满了美满的、愉快的家庭生活”,苏联教育是“计划着去迎合苏联人民的需要的”,就连莫斯科的夜生活也受到知识界的关注和赞誉。当时中国知识界在大力地介绍、评论苏联时,介绍评论最多的是苏联取得成功的法宝——计划经济。20世纪30年代初,中国国内兴起了一股声势浩大的计划经济思潮,这体现了当时知识界希望中国迅速强大抵御侵略的愿望。

——摘编自郑大华、张英《论苏联“一五计划”对20世纪30年代初中国知识界的影响》

材料二 由于特殊的国内外形势,毛泽东借鉴了苏联的工业化模式,并对其弊端进行了反思和调整。1956年,他指出:“重工业是我国建设的重点……但如果没有足够的粮食和其他生活必需品,首先就不能养活工人,还谈什么发展重工业?”毛泽东认为:“苏联的办法把农民挖得很苦。”关于资金的积累模式,他提出:“发展重工业可以有两种办法,一种是少发展一些农业轻工业,一种是多发展一些农业轻工业。从长远观点来看……后一种办法会使重工业发展得多些和快些。”1959年,毛泽东提出:“对企业的管理,采取集中领导和群众运动相结合,工人群众、领导干部和技术人员三结合,干部参加劳动,工人参加管理,不断改革不合理的规章制度。”

——摘编自鲁碧华《毛泽东对苏联工业化模式的反思与突破》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括20世纪30年代中国知识界介绍和评论苏联的角度,并分析当时中国计划经济思潮出现的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明新中国成立初期中国选择苏联工业化模式的原因,并概括毛泽东对苏联工业化模式的反思与突破。

| A.美苏争霸制约了苏联经济发展水平 |

| B.苏联经济快速发展为反法西斯战争的胜利奠定了基础 |

| C.苏联农民思想觉悟水平太低 |

| D.苏联为发展工业,向农村和农民索取太多 |

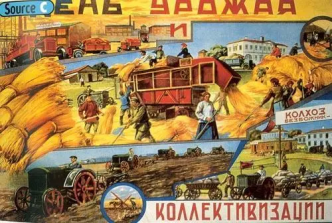

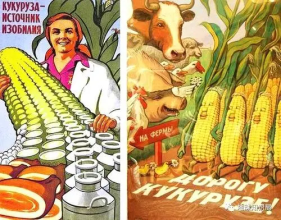

图1 苏联集体农庄的宣传画 图2 玉米运动的宣传画

图三图中文字为“社社亩产万斤粮” 图四1980年农业大丰收

(1)指出图一、图二分别反映的是苏联历史上的什么重大事件,二者的结果如何?

(2)图三、图四农产品产量提高的原因各是什么,给新中国的经济分别带来了怎样的影响?从以上四幅图片中你能得出哪些启示。

材料一 社会主义国家的工业化不同于资本主义国家的工业化,工业建设是由国家有计划有组织地进行的,它与资本主义国家分散地自发地进行工业建设完全不同,建设资金要由国家统一筹集。为了解决这一问题,苏联经济学家普列奥布拉任斯基提出了所谓“社会主义原始积累”的理论。普列奥布拉斯基认为,在俄国这样一个生产力水平低下,小生产者占优势的国家里,社会主义工业化的资金不能依靠掠夺殖民地,只能把小生产者当作“殖民地”。

材料二 布哈林认为,社会主义工业需要小生产者提供积累,但不能对小生产者实行剥夺,不能通过使农民经济破产的办法来排挤农民经济,如果听任原始积累的骑士去同小生产打交道,就会损害工农联盟。如果对农民实行剥夺和“吞没”的方针,就会使农业衰败,使农民收入降低,而农民的市场容量,是直接决定轻工业、部分地是决定其他工业规模的重要因素之一。因此,社会主义工业中的积累必须同农民经济中的积累问题相联系。如果农民需求缩减,就会出现销售危机,社会再生产过程就会减慢,而在小农占优势的国家,社会主义工业的积累在很大程度上是农民经济的“函数”,而采用普列奥布拉任斯基的主张,无异于“杀掉会生金蛋母鸡”。

——以上材料摘自陈之骅、吴恩远、马龙闪主编《苏联兴亡史》

完成下列要求:

(1)据材料一并结合所学知识,指出普列奥布拉任斯基主张与西方的不同,并分析原因。

(2)据材料二,分析布哈林反对采用普列奥布拉任斯基主张的理由。

(3)结合所学知识,指出斯大林时代苏联采取了谁的主张,并阐述其影响。

材料一 1921年,列宁说:“目前已很清楚,我们用冲击的办法。……实行社会主义生产和分配的原则的尝试已经失败了。……政治形势向我们表明,在许多经济问题上,必须退回到国家资本主义上去……”

——《苏联兴亡史》

材料二 苏维埃的国家工业化方法,与资本主义国家的工业化方法根本不同。在资本主义国家,工业化通常都是从轻工业开始。——我国共产党也就拒绝了通常的工业化道路,而从发展重工业开始实行工业化。……我们比先进国家落后了五十年至一百年。我们应当在十年内跑完这一段距离。或者我们做到这一点,或者我们被人打倒。

——《斯大林选集》(下卷)

材料三 计划就是法律。

——沃兹涅辛斯基(苏联国家计划委员会主席)

苏联工业总产量位次变化表

| 1928年 | 1932年 | 1937年 | |||

| 世界 | 世界 | 欧洲 | 世界 | 欧洲 | |

| 工业总产量 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |

——据《俄国及苏联国民经济建设文件汇编材料》

请回答:

(1)材料一中列宁“退回到国家资本主义上去”的是哪一经济政策?这一经济政策在农业方面的举措及其作用各是什么?与“用冲击的办法”相比,这一政策有什么特点?

(2)据材料二并结合所学知识,分析斯大林为什么优先发展重工业。结合材料三及所学知识,指出苏联能“在十年内跑完这一段距离”的原因。

材料一 1921年,列宁说:“目前已很清楚,我们用冲动的办法……实行社会主义生产和分配的原则尝试已经挫败了……政治形势向我们表明,在许多经济问题上,必须退回到国家资本主义上去……”

材料二 我国学术界对“斯大林体制”的历史功过的争议,可以概括为以下两种主要观点:一是“功大于过”说,实践证明它对生产力发展起了巨大的积极作用;二是“过大于功”说,他不应当是社会主义发展的必然结果。

材料三 为克服斯大林时期的一些弊端,赫鲁晓夫进行了改革。赫鲁晓夫在1957年提出三四年内苏联的人均肉类、牛奶、黄油产量赶上美国的目标,为此不顾苏联的气候条件,要求各地都扩种玉米,以增加饲料。结果很多地方因气候条件恶劣造成玉米歉收,其他粮食作物也由于播种面积减少而减产,1963年苏联粮食产量比1962年减少了3270万吨,1964年苏联被迫增加了粮食的进口。

(1)材料一中列宁“用冲动的办法”是指什么?“退回到国家资本主义上去”的措施又是指什么?后者有什么特点和意义?

(2)你同意材料二中的哪一种观点?说明你的理由。

(3)材料三表明赫鲁晓夫经济改革的重点在哪一生产行业?据材料和所学知识简要分析赫鲁晓夫改革失败的原因。

(4)综合以上问题,你能得出哪些启示?

| A.重点发展农业 |

| B.国民经济协调发展 |

| C.以牺牲农业来发展重工业 |

| D.重视发展商品经济 |

材料一 随着新经济政策的实施与苏俄经济的发展,市场化中计划化的倾向慢慢地表现了出来。在新经济政策实施期间非但没有形成为新经济政策所必须的宽松的政治环境和民主化的政治制度,政治的集中倾向反而进一步趋于制度化。斯大林认为新成长起来的“富农”是新生的“资产阶级”,认为富农是资产阶级对无产阶级政权的威胁,应该进一步强化阶级斗争观念,强化专政中暴力镇压的部分。1929年,斯大林决定加快农业集体化的速度,结束了新经济政策的实施。从此,苏联社会主义进入了斯大林体制的轨道,苏联在斯大林体制下实行现代化,并取得了很大的成就。

——摘编自孙旭东《新经济政策实施困境分析》

材料二 在私人企业发展过程中,联邦政府除了不断地制定扶植政策之外,不对经济活动做任何干预,这造就了一大批企业巨头、家族财团和金融寡头。30年代为了应对经济危机,由政府出面,运用行政手段来监控全国市场就显得非常必要和迫切。新政时期政府对经济的干预和调节,不仅仅是暂时应付危机的手段,而且是使国家对经济干预走向全面化、经常化的开始,它不只是行政性的手段,而是通过立法程序化、法律化,它不仅涉及流通领域,而且还参与到从生产到消费的整个再生产过程。

——摘编自沈亚男《罗斯福新政与美国现代化新模式》

(1)据材料一、二和所学知识,指出20世纪上半期苏俄与美国经济政策的转变,并分析其原因。

(2)据材料一、二和所学知识,说明美苏两国政府调整经济的影响。